隐球菌病

疾病概述

由新型隐球菌引起的急性、亚急性或慢性的真菌感染。最常见的是隐球菌脑膜炎,病情严重,病死率高。新型隐球菌在鸽粪中大量存在,菌可在鸽粪中存活2~3年,常混于尘埃中,吸入可引起疾病。患者如有慢性疾病,免疫力差,极易感染,如艾滋病等。隐球菌病常见中枢神经系统疾患,主要是隐球菌脑膜炎,头痛由间歇转为持续,进行性加重,以前头及颈部为重,有颈项强直,克尔尼希氏征和布鲁金斯基氏征阳性;脑脊液压力增高,可达700毫米水柱,患者呈半昏迷状态,偶有癫痫发作,不治常死亡。肺隐球菌病常无症状,偶然发现,可一过性自愈。皮肤隐球菌病,初为痤疮样,以后坏死,形成小圆溃疡,逐渐增大,内有棕红色脓液,炎症不著。另外,有骨隐球菌病,也可以血行播散至内脏各个组织,但少见。脑脊液、脓液、痰、组织使用墨汁涂片镜检,找到带荚膜的隐球菌即可确诊,鉴定菌种需作培养。对神经症状作对症处理,抗真菌药用二性霉素B静脉滴注,合并口服氟胞嘧啶。应用氟康唑口服或静脉给药,疗效好,副作用少。

由新型隐球菌引起的急性、亚急性或慢性的真菌感染。最常见的是隐球菌脑膜炎,病情严重,病死率高。新型隐球菌在鸽粪中大量存在,菌可在鸽粪中存活2~3年,常混于尘埃中,吸入可引起疾病。患者如有慢性疾病,免疫力差,极易感染,如艾滋病等。隐球菌病常见中枢神经系统疾患,主要是隐球菌脑膜炎,头痛由间歇转为持续,进行性加重,以前头及颈部为重,有颈项强直,克尔尼希氏征和布鲁金斯基氏征阳性;脑脊液压力增高,可达700毫米水柱,患者呈半昏迷状态,偶有癫痫发作,不治常死亡。肺隐球菌病常无症状,偶然发现,可一过性自愈。皮肤隐球菌病,初为痤疮样,以后坏死,形成小圆溃疡,逐渐增大,内有棕红色脓液,炎症不著。另外,有骨隐球菌病,也可以血行播散至内脏各个组织,但少见。脑脊液、脓液、痰、组织使用墨汁涂片镜检,找到带荚膜的隐球菌即可确诊,鉴定菌种需作培养。对神经症状作对症处理,抗真菌药用二性霉素B静脉滴注,合并口服氟胞嘧啶。应用氟康唑口服或静脉给药,疗效好,副作用少。

该菌存在于土壤与鸽粪中,鸽子是重要传染源。但主要是A、D型,热带及亚热带的土壤中并无B、C型,其传染源待明确。

皮试调查证明,大多数人感染过隐球菌。恶性肿瘤、白血病、淋巴瘤患者易发生隐球菌感染,但仍有一半患者并无基础疾病,其原因不明。

病因病理

【病因】

新型隐球菌在组织中呈圆形或卵圆形,直径5~12μm,能保留革兰染色;菌体为宽厚的荚膜所包裹,不形成菌丝和孢子,赖出芽生殖。新形隐球菌在室温或37℃时易在各种培养基上生长,在沙保培养基上数天内即可长出菌落,呈乳白色,日久呈粘液状。

根据其荚膜抗原性的不同,新型隐球菌有A、B、C和D四个血清型。国内以A型居多,次为B型和D型,未见C型。荚膜抗原能溶解在脑脊液、血清及尿中,可用特异性血清检测。研究发现B/C型菌株耐5FC者较A/D型菌株为强。

【发病机制】

存在于土壤及鸽粪中的隐球菌,可随尘埃一起被人吸入呼吸道内。干燥的隐球菌直径仅1μm,能进入肺泡。隐球菌在体外无荚膜包裹,进入体内后很快形成荚膜,带荚膜的隐球菌具有致病力。侵入人体的隐球菌并不一定致病,细胞免疫在防止隐球菌感染中起主要作用。

隐球菌侵入肺部后,少数形成肉芽肿,并出现症状。隐球菌可由肺部经血而进入中枢神经系统。该菌常侵犯中枢神经系统的原因可能为:①脑脊液中缺乏抗体;②脑脊液中缺乏补体激活系统;③脑脊液中的多巴胺有利于隐球菌生长。

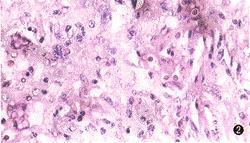

隐球菌脑膜炎对颅底软脑膜病变较显著。蛛网膜下腔有广泛的渗出物积聚,内含单核细胞、淋巴细胞及隐球菌等。也可形成局限性肉芽肿,后者是机体反应较强的表现,由组织细胞、巨细胞、淋巴样细胞及纤维母细胞组成;隐球菌较少发现,大多存在于巨细胞及组织细胞内。病原菌还可沿血管周围鞘膜侵入脑实质内,引起脑干的血管炎,导致局部脑组织缺血和软化,脑实质内亦可形成肉芽肿。隐球菌也可在血管周围间隙中增殖并在灰质内形成许多肉眼可见的囊肿,囊肿内充满隐球菌。

临床表现

1.多发群体

当机体免疫力下降时,病原菌可直接侵入并引起血行传播,故长期使用免疫抑制剂或糖皮质激素等患者、白血病、艾滋病易患本病。

2.症状

本病依照临床表现可分为肺隐球菌病、中枢神经系统隐球菌病、皮肤黏膜隐球菌病、骨隐球菌病及内脏隐球菌病五型。

(1)肺隐球菌病环境中存在的新生隐球菌直径小于10μm,经呼吸道吸入人体后,一旦其沉积在呼吸道中,在较高的二氧化碳浓度的影响下,形成明显的多糖荚膜保护层以拮抗宿主的防御机制。多数健康人感染可以自愈或病变局限于肺部。在免疫功能受损的患者,隐球菌能够进展活动,可引起严重肺部感染甚至经血行播散全身。症状有咳嗽、胸痛、乏力、低热、体重减轻等,常有少量黏液痰或血痰,痰内可找到病原菌。X线表现:病变以双侧中下肺部为多见,亦可为单侧或局限于某一肺叶,可呈孤立的大球形灶或数个结节状病灶,周围无明显反应,类似肿瘤;或为弥漫性粟粒状阴影;或呈片状浸润阴影。部分患者有空洞形成。

(2)中枢神经系统隐球菌病患者常诉前额、双颞或眼球后疼痛,间歇发作,疼痛逐渐加重,多伴有发热及颈强直、抬颈抬腿试验阳性等脑膜刺激征。若发生脑实质局限性肉芽肿,出现单纯占位性病变,可出现恶心、呕吐、智力减退、昏迷、偏瘫、视物模糊、眩晕、眼球麻痹、眼球震颤、复视等症状。精神障碍可很显著。亦可出现癫痫样发作。本病常发生于艾滋病患者,是其死亡常见原因之一。

(3)皮肤黏膜隐球菌病隐球菌的皮肤感染最多见于头颈部,常因原发灶的播散引起。皮疹表现为丘疹、痤疮样脓疱或脓肿,易溃烂。部分HIV感染者将发生传染性软疣样皮损。皮肤的原发损害较罕见,表现为孤立的瘭疽,须依据明确的植入史及可疑植入物中培养出隐球菌才能确诊。部分患者可同时因累及黏膜而呈结节性、肉芽肿性或溃疡性损害。

(4)骨隐球菌病好发于颅骨及脊柱,但常不累及关节。骨损害常呈慢性多发的散在破坏性病变,无骨膜增生,可有肿胀及疼痛。X线无特殊表现。

(5)内脏隐球菌病播散性隐球菌病可首先表现在许多脏器或系统上,据报道,骨髓炎、前列腺炎、肾盂肾炎、腹膜炎等都可以作为隐球菌病的首发表现。胃肠道及泌尿生殖系统的感染与结核病相似。个别情况可侵犯心脏引起心内膜炎

并发症

化验检查

1.病原学检查

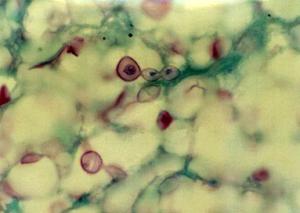

(1)墨汁染色法是迅速、简便、可靠的方法,根据受损部位不同取所需检查的新鲜标本,如脑脊液、痰液、病灶组织或渗液等,置于玻片上,加墨汁1滴,覆以盖玻片,在显微镜暗视野下找隐球菌,可见圆形菌体,外轴有一圈透明的肥厚荚膜,内有反光孢子,但无菌丝。反复多次查找阳性率高,脑脊液应离心后取沉淀涂片。

(2)真菌培养取标本少许置于沙氏培养基中,在室温或37℃培养3~4天可见菌落长出。

由于患者血清中可测到的抗体不多,因此检测抗体阳性率不高,特异性不强,仅作辅导诊断。通常检测新型隐球菌荚膜多糖体抗原,以乳胶凝集试验灵敏而特异,且有估计预后和疗效的作用。

视病期及受累器官而异。在脑组织内可以无组织反应而仅见胶样黏液性水肿。脑膜呈慢性、非特异性化脓性炎症反应,伴大量淋巴细胞及浆细胞浸润。慢性病灶中可见结核性肉芽肿样表现。组织内可见菌体。皮肤黏膜隐球菌病有两型损害病变:

疾病诊断

鉴别诊断

治疗用药

1.一般治疗

(1)积极治疗原发病,去除病因。

(3)加强护理和支持疗法。

2.抗真菌治疗

可选用氟康唑、伊曲康唑、氟胞嘧啶、两性霉素B及其脂质体等。对于严重患者,予静脉应用两性霉素B后口服氟康唑的标准治疗方法。在无艾滋病的轻症患者,氟康唑口服,连用8~10周可能有效。在其他抗真菌药效果不佳时,伏立康唑有一定的治疗效果。卡泊芬净对本病作用有限。对皮肤黏膜隐球菌病出全身用药外,还应辅以局部处理。

(1)两性霉素B两性霉素B为多烯类抗生素,与真菌胞膜上的固醇类结合,改变膜的通透性,使菌体破坏,起杀菌作用。是目前治疗隐球菌病、组织胞浆菌病和全身念珠菌病的首选药物,对曲霉素菌病效果较差。

1)给药途径①静脉滴注开始宜用小量,如无不良反应,渐增剂量,疗程1~3个月。静注时用5%葡萄糖液稀释,浓度不超过0.05~0.1mg/ml,缓慢静脉滴注,每剂不少于6小时滴完。浓度过高易引起静脉炎,滴速过快可发生抽搐,心律失常、血压骤降,甚至心跳停搏。②椎管内注射或脑室内注射限于治疗隐球菌性膜的病情严重或静脉滴注失败的病例。如有副作用可减量或暂停用药,脑脊液内药物过多可引起蛛网膜炎而脑脊液细胞增多,暂时性神经根炎、感觉消失、尿潴留、甚至瘫痪、抽搐,如及早停用,大多能缓解。

2)副作用恶心、呕吐、腹痛、发热、寒战、头痛、头晕、贫血、血小板减少,血栓性静脉炎等,对肾、造血系统有一定毒性。为减轻副作用,可于治疗前半小时及治疗后3小时给阿司匹林,严重者可用静脉滴注氢化可地松或地塞米松。用药期间,应每隔3~7天检查血、尿常规及肝、肾功能,血清肌酐>2.5mg/dl时用药应减量,尿素氮>40mg/dl应停药,停药2~5周恢复正常,再从小剂量开始给药,注射部位易发生血栓性静脉炎,最初输液部位宜先从四肢远端小静脉开始。

(2)5-氟胞嘧啶5-氟胞嘧啶是一种口服的系统性抗真菌药物,对隐球菌和白色念珠菌有抑制作用。可与两性霉素B合用,治疗全身性隐球菌病。婴儿剂量酌减。口服吸收良好,血清浓度高,脑脊液浓度可达血清的64%~88%,容易产生耐药性,副作用有恶心、呕吐、皮疹、中性粒细胞核血小板减少,肝肾损害,与两性霉素B合用时可减少耐药性,药量可稍减,毒性反应可减轻,可缩短疗程。

(3)氟康唑双三唑类抗真菌药,作用机理和抗菌谱与酮康唑相似,体内抗真菌活性比酮康唑强,生物利用度高,口服吸收好,对念珠菌、隐球菌等有抑制作用,副作用有胃肠反应,皮疹、偶致肝功能异常。

(4)隐球菌荚膜的单克隆抗体治疗使用隐球菌荚膜的单克隆抗体治疗隐球菌病已经取得了一定的进展。鼠来源的荚膜特异性单克隆抗体治疗20例隐球菌病的一期临床研究在国外已经完成,其临床疗效仍需进一步研究。Thl型细胞因子IFN一γ也被用于中枢神经系统隐球菌病的治疗,目前仍需通过大规模临床实验验证其疗效。

预防

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。