热病

基本说明

由于外感热病具有发病急、病情重等特点,且中医药治疗外感热病疗效较好,故此处主要讨论外感热病。外感热病是指感受六淫之邪或温热疫毒之气,导致营卫失和,脏腑阴阳失调,出现病理性体温升高,伴有恶寒、面赤、烦躁、脉数等为主要临床表现的一类外感病证,是中医内科六大急症之一。属于中医伤寒、温病、瘟疫、四时感冒或时行感冒范畴,外感热病包括了现代医学的大部分感染性疾病。

由于外感热病具有发病急、病情重等特点,且中医药治疗外感热病疗效较好,故此处主要讨论外感热病。外感热病是指感受六淫之邪或温热疫毒之气,导致营卫失和,脏腑阴阳失调,出现病理性体温升高,伴有恶寒、面赤、烦躁、脉数等为主要临床表现的一类外感病证,是中医内科六大急症之一。属于中医伤寒、温病、瘟疫、四时感冒或时行感冒范畴,外感热病包括了现代医学的大部分感染性疾病。

病因

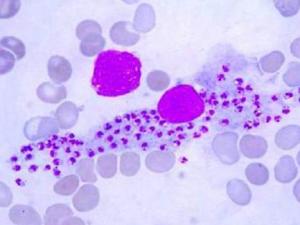

外感热病的病因为六淫、疠气、虫毒等外邪侵入人体,正气抗邪,正邪交争导致营卫失和,脏腑阴阳失调所致。《灵枢·百病始生》云:“风雨寒热,不得虚,邪不能独伤人。卒然逢疾风暴雨而不病者,盖无虚,故邪不能独伤人,此必因虚邪之风,与其身形,两虚相得,乃客其形。”指出了外感热病是由人体正气不足或邪气相对强盛导致疾病的发生。

外感热病的病因为六淫、疠气、虫毒等外邪侵入人体,正气抗邪,正邪交争导致营卫失和,脏腑阴阳失调所致。《灵枢·百病始生》云:“风雨寒热,不得虚,邪不能独伤人。卒然逢疾风暴雨而不病者,盖无虚,故邪不能独伤人,此必因虚邪之风,与其身形,两虚相得,乃客其形。”指出了外感热病是由人体正气不足或邪气相对强盛导致疾病的发生。

临床表现

外感热病属中医温病范畴,常见于现代医学的流行性感冒、急性化脓性扁桃体炎、急性上呼吸道感染,其重症包括流脑、乙脑、流行性出血热、中毒性肺炎、败血症等。其临床表现为高热,面红目赤,口渴引饮,心烦不安,便秘尿赤,舌红苔黄,脉数等火热炎上亢奋症状,在病程中易化火伤阴或内陷生变,出现动风、动血、窍闭等危逆证候。

外感热病属中医温病范畴,常见于现代医学的流行性感冒、急性化脓性扁桃体炎、急性上呼吸道感染,其重症包括流脑、乙脑、流行性出血热、中毒性肺炎、败血症等。其临床表现为高热,面红目赤,口渴引饮,心烦不安,便秘尿赤,舌红苔黄,脉数等火热炎上亢奋症状,在病程中易化火伤阴或内陷生变,出现动风、动血、窍闭等危逆证候。

辨证施治

外感热病的辨证方法众多,其辨证重点在于:分清表里、辨明寒热、确定虚实。分清表里,以确定病变部位。一般而言,表证发热与恶寒并见,半表半里证发热与恶寒交替出现,而里证与虚证则发热与恶寒只见其一或均不出现。辨明寒热,可以确定病变寒热属性,又可分辨感邪性质。确定虚实,可以判断病变虚实属性,了解邪正消长变化趋势。一般而言,外感热病的前、中期为邪盛正实,后期则为邪衰正虚或邪去正复。

外感热病的辨证方法众多,其辨证重点在于:分清表里、辨明寒热、确定虚实。分清表里,以确定病变部位。一般而言,表证发热与恶寒并见,半表半里证发热与恶寒交替出现,而里证与虚证则发热与恶寒只见其一或均不出现。辨明寒热,可以确定病变寒热属性,又可分辨感邪性质。确定虚实,可以判断病变虚实属性,了解邪正消长变化趋势。一般而言,外感热病的前、中期为邪盛正实,后期则为邪衰正虚或邪去正复。

1.邪盛正实阶段(包括表卫、里热阶段)

外感热病初期在发病的第1~3天,临床表现为发热、鼻塞流清涕、喷嚏、咳嗽、或伴咽痛、咽红等症。此阶段治疗宜辛凉解表、清轻透邪,代表方剂为桑菊饮(桑叶、菊花、连翘、薄荷、甘草、苇根、杏仁、桔梗)、银翘散(连翘、银花、桔梗、薄荷、竹叶、甘草、芥穗、淡豆豉、牛蒡子)。

如外感发热,汗出不解,病邪传里,邪气犯肺,导致肺失宣降,痰热闭肺,则出现咳嗽、肺炎喘嗽、哮喘等证。此阶段治疗宜清肺发汗退热,代表方剂为麻杏石甘汤(麻黄、杏仁、生石膏、甘草)。

在热病过程中,温热之邪最易伤津耗液及内损脾胃,邪衰正虚阶段患者常伴有不同程度的气阴两虚表现。如病后余热未清,气津两伤,见低热不退或热退后易复发、精神不振、不思饮食、口干舌燥、舌红少苔、脉细数,治疗上宜滋养阴液、调理脾胃,可采用青蒿鳖甲汤(青蒿、鳖甲、生地、知母、丹皮)或竹叶石膏汤(竹叶、石膏、半夏、麦冬、人参、粳米、甘草);如见瘥后不寐,自汗盗汗者,多为阴液亏虚,余热内扰,应慎用滋补,而以清养为益,可用酸枣仁汤(知母、茯苓、川芎、甘草、酸枣仁)加麦冬、人参、黄连、竹叶等。

3.邪去正复阶段

外感热病邪去正复阶段患者外邪已解,脾胃虚弱较甚者,可采用运脾汤(党参、白术、茯苓、佛手、枳壳、石菖蒲、炒麦芽、仙鹤草)。

预防保健

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。

对于

对于