腺病毒性肠炎

疾病概述

腺病毒性肠炎是儿科常见病之一,一年四季均有发病,以秋冬季节为主。腺病毒是小儿病毒性肠炎中仅次于轮状病毒的病原。采用免疫测试法,使用单克隆抗体在粪便中快速检测腺病毒抗原。腺病毒性肠炎由腺病毒感染所引起。感染高峰年龄为5 岁以下儿童,特别是2岁以下婴幼儿。病后免疫持续时间较长,免疫力随年龄增长有增强。流行季节不明显,托幼单位易于流行,医院内感染率较高。患儿以腹泻为主要表现,每日数次至十次,稀水样便,持续1-2 周,平均8-9 天,少数可持续3-4 周。70%患儿伴有呕吐,40%患儿以发热起病,伴有腹泻。体温38℃以上,2-3 天后热退。部分患儿可同时有鼻炎、咽炎、气管炎等上呼吸道感染症状。

发病机制

腺病毒性肠炎患儿出现低钾血症者占19.6%,也可出现高钾血症。但低钾血症更为多见,尤其在纠正脱水及酸中毒后,细胞修复,葡萄糖及钾离子回到细胞内,加上尿量的恢复,钾离子从尿中丢失增加。出现高钾血症是因为腹泻导致脱水,血容量减少致肾前性肾功能不全,尿钾排出减少;代谢性酸中毒时细胞外液氢离子浓度升高,为维持酸碱平衡,氢离子进入细胞内与钾离子进行交换,使细胞外液血钾浓度一过性升高。早期应注意心电图的监测。低钠血症的发生率为22.8%。病毒性肠炎以等渗性脱水为主,重者可出现高渗性脱水。但本组病例尤其在出现脱水的患儿中,低渗性脱水并不少见,且高于高渗性脱水的发生率。其原因较为复杂,可能与发病后患儿进食减少或拒食、呕吐及肠壁钠泵运转失调等因素有关。在抢救中重度脱水患儿时,应尽快行血清电解质检测,如果盲目输入大量低渗液,可能会适得其反,加重病情。高氯血症在本组病例中发生率最高为25.0%。其产生的原因可能有:HCO-3的丢失引起细胞外液阴离子减少,为维持电中性,细胞外液氯离子相应增多;病毒性肠炎患儿大便中氯离子含量相对低于钠离子和钾离子。低钙血症多发生于脱水患儿中,且脱水程度越重,低钙血症程度越重。

腺病毒性肠炎患儿出现低钾血症者占19.6%,也可出现高钾血症。但低钾血症更为多见,尤其在纠正脱水及酸中毒后,细胞修复,葡萄糖及钾离子回到细胞内,加上尿量的恢复,钾离子从尿中丢失增加。出现高钾血症是因为腹泻导致脱水,血容量减少致肾前性肾功能不全,尿钾排出减少;代谢性酸中毒时细胞外液氢离子浓度升高,为维持酸碱平衡,氢离子进入细胞内与钾离子进行交换,使细胞外液血钾浓度一过性升高。早期应注意心电图的监测。低钠血症的发生率为22.8%。病毒性肠炎以等渗性脱水为主,重者可出现高渗性脱水。但本组病例尤其在出现脱水的患儿中,低渗性脱水并不少见,且高于高渗性脱水的发生率。其原因较为复杂,可能与发病后患儿进食减少或拒食、呕吐及肠壁钠泵运转失调等因素有关。在抢救中重度脱水患儿时,应尽快行血清电解质检测,如果盲目输入大量低渗液,可能会适得其反,加重病情。高氯血症在本组病例中发生率最高为25.0%。其产生的原因可能有:HCO-3的丢失引起细胞外液阴离子减少,为维持电中性,细胞外液氯离子相应增多;病毒性肠炎患儿大便中氯离子含量相对低于钠离子和钾离子。低钙血症多发生于脱水患儿中,且脱水程度越重,低钙血症程度越重。

流行病学

腺病毒性肠炎病人和无症状者携带病毒从粪便排出体外,以粪-口途径传播,少数可有呼吸道传播。感染高峰年龄为5 岁以下儿童,特别是2岁以下婴幼儿。病后免疫持续时间较长,免疫力随年龄增长有增强。本病分布世界各地,流行季节不明显,托幼单位易于流行,医院内感染率较高。

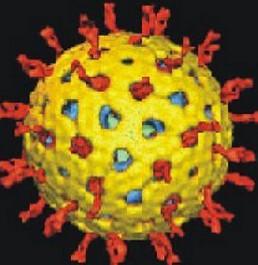

腺病毒性肠炎是指腺病毒40及41型,这两型腺病毒主要侵袭小肠引起胃肠炎而得其名。形态与普通腺病毒一样,直径70=80nm,核心部分40-45nm,内含双链直线形DNA,核心有衣壳;无脂性包膜。另外腺病毒31型也可引起腹泻。WHO 已确证肠腺病毒为引起儿童病毒性腹泻的第二重要病原。

临床表现

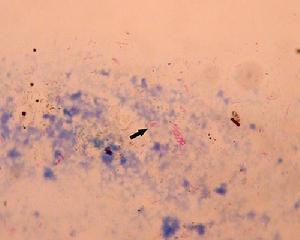

水样腹泻影像

腺病毒性肠炎大多数由病毒性肠病原体引起的感染是无症状的。在有症状的感染中,水样腹泻是最常见的症状。粪便很少含有粘液和血液。体检发现(例如粘膜干燥,心动过速)无特异性,且与脱水程度有关。婴儿及年幼儿童的轮状病毒感染性胃肠炎可发生严重水样腹泻,持续5-7天,可导致等渗性脱水。90%患者可发生呕吐,约30%患者高热超过39℃。典型的诺沃克病毒感染发病急,呕吐,腹痛,腹泻,症状持续仅1-2天。在儿童中,呕吐较腹泻显著,而在成人中,通常腹泻占优势。成人患者亦可有发热,头痛,肌痛。腺病毒性胃肠炎的特点是腹泻持续1-2周。罹患的婴儿及儿童可有轻度呕吐,典型者可在腹泻发生后1-2天开始。约50%患者发生低热。婴儿及儿童的非诺沃克萼状病毒感染与轮状病毒疾病难以区分。然而,成人患者可发展为较典型诺沃克病毒感染症状。星状病毒感染引起的症状与轻度轮状病毒感染相似。

潜伏期3-10 天,多为7天。患儿以腹泻为主要表现,每日数次至十次,稀水样便,持续1-2 周,平均8-9 天,少数可持续3-4 周。70%患儿伴有呕吐,40%患儿以发热起病,伴有腹泻。体温38℃以上,2-3 天后热退。部分患儿可同时有鼻炎、咽炎、气管炎等上呼吸道感染症状。3%-6%有肺炎表现。

疾病检查

临床诊断较困难,无法与其他病毒性胃肠炎区别,依赖于实验室检查确诊。采集患儿粪便,用电镜或免疫电镜检查病毒颗粒,用ELISA 法或间接免疫荧光法检查病毒抗原。

实验室检查:

1、常规检查,血常规:白细胞总数多数正常少数略为增多,细胞分类中可有淋巴细胞增加粪便检查:外观为黄色水样稀便,无黏液脓血,镜检多无异常。

2、粪便中病毒、病毒抗原检测:电子显微镜检测粪便中的病毒:电子显微镜通过典型形态的观察作出特异性诊断 其阳性率可达90%。本法快速准确,但设备昂贵,操作要求高,故多用于流行病学调查。

3、病毒特异性抗原的检测:许多免疫学方法可用于检测轮状病毒特异性抗原。如酶免疫测定(EIA)、补体结合试验(CF) 免疫荧光(IF)方法等 其中EIA法特异性、敏感性最高,且操作简便。

4、粪便中病毒核酸的检测:可应用聚丙烯酰胺凝胶电泳法、核酸杂交法及聚合酶链反应(PCR)方法。其中核酸杂交法特异性较高,PCR法敏感性较高多用于分子流行病学的研究。

5、轮状病毒的血清抗体检测:采用EIA等免疫学方法检测患者血清中的特异性抗体。如发病急性期与恢复期双份血清的抗体效价呈4倍增高,则具有诊断意义。

3%~6%患者X线有肺炎表现。

疾病治疗

腺病毒性肠炎常从临床上诊断。粪便细菌培养以及粪便查找虫卵和寄生虫阴性,但是对表现典型病毒性胃肠炎症状的患者,上述检查常不必要。轮状病毒及肠腺病毒感染可通过市场上能买到的试剂鉴定粪便中病毒的抗原而及时诊断,其他检测病毒性肠病原体试验仅能在研究室中进行。

感染的预防因无症状感染患者的频率以及病毒在人-人之间传播容易与否(特别对用尿布的儿童)而复杂化。母乳喂养可能对感染起一定的保护作用。看护者应在换好尿布后用肥皂和水充分洗手,换尿布的地方应使用稀释的家用漂白粉或70%酒精消毒。若轮状病毒在儿童看护机构暴发流行,应该对所有的儿童检测该病毒的排泻物。随后,感染者和非感染者应被迁移到不同的地方,由不同的看护者照管。几种有希望的轮状病毒疫苗正在开发中。

治疗主要依靠适当的液体补充。即使有呕吐,大多数患者能通过口服再水化液有效地再水化,其中一些是可获得的OTC。对不满5岁的儿童,运动型饮料及碳酸盐饮料不是适当的再水化液体。只有严重脱水患者才需要静脉补液。

小儿病腺病毒性肠炎,以脾胃气虚为本,以食积、湿热、寒湿为标。以补益脾胃之气为治疗小儿病毒性肠炎的基本原则,应贯穿在治疗的全过程,脾胃之气强健,气血充沛,脏腑、经络、气血生理活动正常,阴阳平和,则邪祛正安。消食积、清湿热、散阴寒为治标之法,临证中当根据病情的轻重及不同的临床表现权衡本虚标实的轻重缓急,做恰当的化裁,饮食停滞为主者当消积导滞兼顾脾气,湿热为主者当清利湿热兼醒脾开胃,寒湿胜者当暖脾止泻,出现伤阴伤阳者分别加用敛阴回阳之品。

我们常选用自拟苓仙健脾止泻汤加减。药物组成:茯苓9g,威灵仙6g,炒白术6g,苍术6g,车前子6g,葛根6g,焦三仙各6g,炒白芍药6g,炙甘草3g,生姜6g。食积者常用山楂、鸡内金、焦三仙消积导滞;湿热者常加藿香、佩兰、扁豆、薏苡仁清热化湿和中;中寒显著者加高良姜、香附温中散寒;伤阴者加白芍药、甘草酸甘敛阴;伤阳者加干姜温暖脾阳。所用之药不论补泻,均以药性平和为尺度,适当化裁,灵活加减,取得了较好的疗效。

小儿脏腑娇嫩,形气未充,虽有正气亏虚之本,但不宜峻补,虽有食积、气滞、寒凝、湿热、血瘀,但不耐攻伐,否则易致变证而欲速不达。临证时当详辨虚实,谨慎选方用药,祛邪当中病即止,扶正当缓以图功,不可图一时之快,以免使虚者更虚,实者益实,犯虚虚实实之戒。清·吴鞠通在《温病条辨·解口难》中特别指出:“其用药也,稍呆则滞,稍重则伤,稍不对证,则莫知其乡……”且小儿为稚阴稚阳之体,大苦、大寒、大辛,大热、消导之品,既能伤生发之气,又足以耗伤真阴,当用之时要恰到好处,中病即止。

治疗用药选用威灵仙、白术、茯苓、炙甘草之属平补脾胃,并依据年龄大小及体质强弱选用不同的剂量,如白术、黄芪性偏温燥,剂量从3 g开始,最大不超过12 g;苦寒渗湿之品,过用伤伐脾胃,湿热壅滞者,用藿香、佩兰、扁豆、薏苡仁轻清甘淡之品,避免黄芩、黄柏、栀子苦寒之品戕伐脾胃阳气;用干姜、香附温中散寒,不用附子之辈,以防辛温大热伤阴竭液之弊。

疾病护理

小儿饮食不知自节,寒温不知自调。若喂养不当,乳食无度,或恣食生冷肥甘厚腻之品,均可伤害脾胃,运化失司,清浊不分,并走大肠,因成泄泻。 《素问·痹论》指出:“饮食自倍,肠胃乃伤。” 《医宗金鉴》 :“夫乳与食,小儿资以养生者也,胃主受纳,脾主运化,乳贵有时,食贵有节,可免积滞之患。

若父母过爱,乳食无度,则宿滞不消而成积矣。”说明饮食壅积,积寒蕴热是本病发生不可或缺原因。故饮食调理与药物治疗并重。合理饮食,防恣食生冷肥甘厚腻之品加重病情。纠正不良的饮食习惯,建立规律的生活制度,饮食宜新鲜、清洁。

腺病毒性肠炎发病率高,影响患儿的生长发育。根据中医学脏腑理论,结合本病具体表现,从本虚标实这一病机着手,以健脾为根本,辅以渗湿、散寒、清热,并注意温阳敛阴,取得良好疗效。

疾病预防

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。