腺病毒感染

病原学

腺病毒为DNA病毒,属腺病毒科。因能致淋巴结(腺)、咽及结膜炎症,又称腺―咽―结膜病毒(简称APC病毒)。电镜下观察,呈20面体颗粒,直径为70~80nm,核心由双股DNA和蛋白质组成,外有核壳,上有252个壳粒,由240个六邻体和12个五邻体组成)。外无类脂质包膜,故能耐乙醚和氯仿等脂溶剂。耐酸,不耐热,56℃30分种能使本病毒灭活。本病毒可用人胚肾、猴肾、人羊膜等细胞培养分离和繁殖。目前已知至少有35个不同的血清型,不同血清型的病毒间无交叉免疫力,最常见的致病型为1~8型。

病因

1、培养特性

人类腺病毒无敏感动物,也不能在鸡胚中生长。但能在来源于人的多种细胞培养中增殖,引起明显CPE:细胞肿胀变圆、集聚成葡萄串状,并可在感染的细胞核内形成嗜碱性包涵体。

2、抵抗力

腺病毒对理化因素的抵抗力较强,耐酸并能耐受蛋白酶及胆汁的作用。在室温中可存活10d以上,56℃30min灭活。

3、致病性

腺病毒经呼吸道、消化道或眼结膜侵入人体,在扁桃体、增殖腺、肠系膜淋巴结等局部淋巴组织中增殖,不形成病毒血症。

腺病毒主要感染儿童,大多无症状。相关的临床病症主要是小儿急性咽炎、急性呼吸道感染和病毒性肺炎等。 某些型别腺病毒可引起婴儿腹泻,称肠道腺病毒。此外,还能导致其它一些临床疾病,如小儿的急性出血性膀胱炎。

腺病毒主要感染儿童,大多无症状。相关的临床病症主要是小儿急性咽炎、急性呼吸道感染和病毒性肺炎等。 某些型别腺病毒可引起婴儿腹泻,称肠道腺病毒。此外,还能导致其它一些临床疾病,如小儿的急性出血性膀胱炎。

某些由机体免疫反应介导的病毒感染的组织损伤。例如,虽然呼吸道合胞病毒对呼吸道纤毛上皮细胞的直接破坏最轻,但是却可能引起婴幼儿严重呼吸道疾病。值得注意的是,最易罹患的年龄正是母传抗体水平最高的阶段。要判断是否与免疫反应有关,可在接种疫苗后,看看自然感染者的病情是否加重,如果是,那么很可能是有关的。

其中腺病毒肺炎是我国北方儿童的一种常见病,1958年曾有过大流行。A组腺病毒在体外具有转化细胞的性质,并能对新生地鼠致癌。但迄今尚未见在人体致癌的报告。

4、免疫性

腺病毒感染后,产生特异性抗体,对同型病毒的感染有保护作用,免疫力持久。

临床表现

①急性上呼吸道感染。有发热、流清鼻涕、咽痛、咳嗽、声音嘶哑等。半数病例咽部出现白色渗出物及颈淋巴结肿大,多于3~4天后退热,全身症状减轻,但咳嗽等呼吸道症状可持续1~2周。

②腺病毒肺炎。主要由3型和7型引起。多见于儿童,可继发于麻疹后。病变呈点片状或为融合性肺炎,炎症可延及整个肺叶。起病急,有发热、咳嗽、气促、鼻扇、胸痛等,亦可发生胸膜炎。严重者有呼吸困难和紫绀,并可发生心功能不全,乃至死亡。

③咽结合膜热。最常见的病原为3型,但1、2、5、6、7及14型亦可引起。常在儿童中引起流行。发病急,主要表现为发热、咽炎、单侧或双侧眼结膜炎及颈淋巴结肿大。病程5日左右。

④眼部感染。可表现为滤泡性结膜炎,主要由3及7型引起,结膜明显充血,睑结膜可见多数滤泡,亦可表现为流行性角膜结膜炎,主要由8型及19型引起,先有结膜炎,后出现角膜炎,病程可达数周至数月,能引起视力障碍,多在游泳者中流行。

⑤其他。可表现呕吐、腹泻、腹痛等胃肠炎症状,粪便中可分离出腺病毒,也可出现出血性膀胱炎、肠系膜淋巴结炎、等。在器官移植和免疫功能低下者可引起脑炎和脑膜炎。

感染过程

腺病毒感染细胞的过程是从腺病毒纤毛的头节区粘附到细胞表面的特异性受体开始的。因为人腺病毒主要与柯萨奇B病毒共用一种受体,因此这种受体被称为柯萨奇/腺病毒受体即CAR(coxsackie/adenovirusreceptor)。接下来病毒纤毛基底部五邻体表面的三肽RGD与细胞表面的αvβ3和αvβ5整合素结合,通过内吞作用将腺病毒内化到细胞中并进入溶酶体。在溶酶体的酸性环境下,腺病毒衣壳的构象将发生变化,被从溶酶体中释放出来,躲过溶媒体的消化作用。最后,腺病毒颗粒转位到细胞核,通过核孔将病毒DNA释放到细胞核内。相对于脂质体转染,腺病毒基因组进入细胞核是一个非常高效的过程,一般可以达到40%,前者虽然进入胞质的效率与后者相当,而DNA进入细胞核的效率却只有前者的1/1000。

一旦病毒基因组进入细胞核,就将进行一系列的复杂而有序的逐级放大的剪切和转录过程。一般的,以病毒DNA开始复制为分界线,按转录时间的先后,将腺病毒基因大致区分为早期(E1~4)和晚期转录单位(L1~5)。各种腺病毒基因又可以进一步地分为更小的转录单位,如E1区可以进一步分为E1A和E1B,每个转录单位都至少有一个独特的启动子。腺病毒基因组进入细胞核后,细胞转录因子首先与E1A区上游的增强子结合,表达E1A蛋白,该蛋白的作用是调节细胞代谢,使病毒DNA更易于在细胞中复制。E1A蛋白还可以激活其他早期基因(E1B、E2A、E2B、E3和E4)的启动子,其中E2B驱动另外三个与病毒复制有关的早期基因转录单位末端蛋白前体(pTP,precursorterminalprotein)、单链DNA结合蛋白(ssDBP,single-strandedDNAbindingproteins)以及DNA聚合酶(DNApol,DNApolymerase)的表达,这三个基因的表达产物紧密地结合成一个复合物,与至少三种细胞蛋白相互作用,启动病毒基因组的复制。

一般而言,DNA的复制是由RNA启动的,而在腺病毒却是所谓的蛋白启动(protein-priming)。如前所述,腺病毒双链DNA的每条单链的5′端有pTP蛋白结合,pTP通过其Ser-OH与DNA5′端的dCMP5′磷酸之间形成磷酸二脂键。腺病毒的DNA复制首先是以5′端结合有pTP的dCMP作为引物,以3′端的末端反向重复序列(ITR)为模板,进行链置换(stranddisplacement)合成,置换出的单链分子可以自我退火环化,形成锅柄样环形分子,然后这种环形分子再以相同的机制合成出子代双链DNA分子。

病毒基因组复制通常在感染后数小时开始,同时早期基因的转录和翻译被关闭,晚期基因开始表达。大部分的晚期基因的转录是以一个共同的主要晚期启动子(MLP,MajorLatePromoter)调控的。实际上,MLP的活性与病毒基因组复制密切相关,有研究表明一旦腺病毒基因组开始复制MLP的活性将明显增强,对此我们将另外行文详述。晚期基因主要编码腺病毒的结构蛋白。病毒结构蛋白在细胞核内聚集形成病毒衣壳,病毒的基因组被包装进去,形成有感染能力的病毒颗粒,并最终裂解宿主细胞被释放出去,完成腺病毒的生活周期。腺病毒有明显的种属特异性,人的野生型5型腺病毒(wtAd5)感染其他的非人类细胞(如鼠类细胞)后可以表达早期基因,基因组也可有一定程度的复制并能够形成一些不成熟的病毒颗粒,却不能形成成熟的病毒颗粒,也不能二次感染其他细胞。

诊断方法

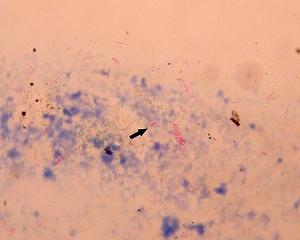

腺病毒感染确诊较难,须做病原学及血清学检查,取病人鼻咽部脱落细胞涂片,用带有荧光素的多价腺病毒抗体染色,可见细胞核内有荧光,可借此快速诊断。亦可取鼻、咽及结膜分泌物做病毒分离或用急性期及恢复期双份血清做补体结合试验、血凝抑制试验和中和试验。

检查鉴别

1、快速诊断法

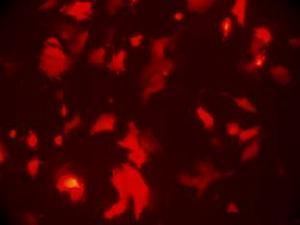

用多价腺病毒荧光免疫血清对从咽部取出来的脱落细胞涂片进行染色,在荧光显微镜下可见脱落细胞核内有明亮荧光,这说明这病毒为阳性。

2、病毒分离

在传代的单层人上皮细胞接种不同临床病型的咽分泌物、痰、结膜刮取物及新鲜尿液,2~7天后可查出典型的细胞病变。用血凝试验定群,用中和试验定型。

若要确诊患有此病,则可取急性期及恢复期双份血清,测补体结合抗体、中和抗体与血凝抑制抗体,如果发现有4倍增长。不同种抗体其感染后效价不同:

(1)补体结合抗体在感染后一年效价下降或消失;

(2)血凝抑制抗体为型特异抗体,在感染一周后抗体效价上升;

(3)中和抗体持续至少10年,效价也不降低。

有人认为出血性膀胱炎病人单份血清腺病毒11或21型的中和抗体效价超过1∶32即可确诊。用地高辛标记的核酸探针检测腺病毒阳性率较高。

治疗方法

尚无特效治疗,以支持和对症疗法为主。

预防方法

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。

腺病毒

腺病毒