痢疾

具体介绍

痢疾,古称肠辟、滞下。为急性肠道传染病之一。临床以发热、腹痛、里急后重、大便脓血为主要症状。若感染疫毒,发病急剧,伴突然高热,神昏、惊厥者,为疫毒痢。

痢疾,古称肠辟、滞下。为急性肠道传染病之一。临床以发热、腹痛、里急后重、大便脓血为主要症状。若感染疫毒,发病急剧,伴突然高热,神昏、惊厥者,为疫毒痢。

痢疾初起,先见腹痛,继而下痢,日夜数次至数十次不等。多发于夏秋季节,由湿热之邪,内伤脾胃,致脾失健运,胃失消导,更挟积滞,酝酿肠道而成。

病名。见《济生方》。宋以前有肠澼、赤白沃、热利、痢病、下痢(或“痢”)、滞下等名称。《医碥》卷三:“痢由湿热所致,或饮食湿热之物,或感受湿热之气,积于肠胃,则正为邪阻,脾胃之运行失常,于是饮食日益停滞,化为败浊,胶粘肠胃之中,运行之机,益以不利,气郁为火,与所受湿热之气混合为邪,攻刺作痛,……”有腹痛泻次频仍,下利赤白粘冻,里急后重等症。后世更明确指出痢疾多由饮食不洁,感受疫毒之气,使肠道产生积滞,传导失常所致,当辨其虚实分别论治。而痢疾所下之赤白粘冻,《医学原理·痢门》谓:“其赤者血分受伤,属于小肠;白者气分受伤,属于大肠。”《明医指掌》:“湿热之积,干于血分则赤,干于气分则白。”在临床上,实证宜清热化湿,凉血解毒,消积导滞为法。邪盛正虚者,宜祛邪扶正,兼用行血调气,此所谓“行血则便脓自愈,调气则后重自除”,虚证当补中益气,温阳固涩。痢疾又可分为多种,按不同的病因、症候(包括症情轻重和病程以及下痢之色),大致有暑痢、湿热痢、风痢、疫痢、气痢、毒痢、热痢、寒痢、噤口痢、久痢、休息痢、奇恒痢、赤痢、白痢、赤白痢、五色痢等多种,中医所说之痢疾,既等同于现代医学的痢疾,也包括阿米巴痢、溃疡性结肠炎、过敏性结肠炎及其他一些肠道感染、中毒等引致的肠道传化、吸收功能失调的疾病。

诊断要点

痢疾依据病人接触病史及其典型的临床表现,即可确立诊断。

1.白痢:湿胜于热,邪伤气分,其症痢下粘腻白物,或如豆汁,腹痛后重,胸腹痞闷,溲行色白或黄,或称湿痢。

2.赤痢:热胜于湿,邪伤血分,其症痢下物为黄赤色,或纯赤色,或如鱼脑,腹痛,里急后重,小便赤热,烦渴引饮,或见高热,亦名热痢。

3.赤白痢:湿热蕴积,气血两伤,其症赤白杂下,状如鱼脑,腥臭异常,烦渴,腹痛,脉濡而数,亦名湿热痢。

发病机理

本病以结肠或回肠末端化脓性炎症为主要病变。因为痢疾杆菌侵袭后产生内、外毒素使肠粘膜受损,病变部位有多核细胞浸润,形成脓肿或溃疡。病变局部肠系膜淋巴结充血肿大。中毒性菌痢主要病理变化是全身小动脉血管壁渗透性增加,使血管壁周围组织严重水肿,内脏器官(如脑、肝、肾及肾上腺等)出现水肿。

本病以结肠或回肠末端化脓性炎症为主要病变。因为痢疾杆菌侵袭后产生内、外毒素使肠粘膜受损,病变部位有多核细胞浸润,形成脓肿或溃疡。病变局部肠系膜淋巴结充血肿大。中毒性菌痢主要病理变化是全身小动脉血管壁渗透性增加,使血管壁周围组织严重水肿,内脏器官(如脑、肝、肾及肾上腺等)出现水肿。

当人抵抗力降低时,痢疾杆菌经胃进入小肠大量繁殖,有些死亡了的细菌释放出内毒素,刺激肠壁使其通透性增加。被吸收到血流的毒素,最后可从结肠粘膜排出,使结肠过敏和引起粘膜损害,在此基础上,痢疾杆菌和肠道其他细菌在粘膜表面和粘膜下繁殖,进一步产生破坏作用,引起炎症反应。

发病的初期,痢疾杆菌分泌的内毒素和炎症刺激肠壁神经末梢,而引起肠管痉挛、肠蠕动增加、肠壁吸收水分减少以及肠壁血管浆液渗出,并出现腹泻;此后,肠粘膜弥漫性充血水肿,大量中性粒细胞浸润,伴有大量粘液及纤维素渗出,最后形成溃疡、出血,才出现粘液脓血便。

治疗痢疾

相关知识

细菌性痢疾是一种常见病,一年四季均可发生,但以夏、秋季发病率高。各年龄段人群皆可染病,小儿发病率较成人高,尤以1-4岁小儿发病率最高。在环境卫生状况差,卫生习惯不良的情况下易于流行。我国菌痢的发病率也很高。细菌性痢疾于早期治疗效果较好;发病后3-4天就诊,疗效较差。如果治疗不彻底或不适当,容易转为慢性痢疾、较难根治。中毒型痢疾病情严重,死亡率高。

细菌性痢疾是一种常见病,一年四季均可发生,但以夏、秋季发病率高。各年龄段人群皆可染病,小儿发病率较成人高,尤以1-4岁小儿发病率最高。在环境卫生状况差,卫生习惯不良的情况下易于流行。我国菌痢的发病率也很高。细菌性痢疾于早期治疗效果较好;发病后3-4天就诊,疗效较差。如果治疗不彻底或不适当,容易转为慢性痢疾、较难根治。中毒型痢疾病情严重,死亡率高。

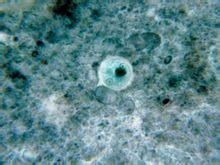

1 病原学

痢疾杆菌属于志贺氏菌属,革兰染色阴性。按菌体抗原不同分为志贺氏菌、福氏菌、鲍氏菌、宋内氏菌4个群。此菌属在外界环境中生存能力强,其中宋内氏菌最强,志贺氏菌最弱。在日光下半小时、60℃时10分钟、100℃时即刻,均可将其杀灭。一般消毒剂如来苏儿、漂白粉、新洁尔灭、过氧乙酸等均可将其灭活。

痢疾一年四季均可发生,但以夏、秋季发病率高。痢疾病人和带菌者是传染源,轻型、慢性痢疾和健康带菌者易被忽视。传播途径以粪、口感染为主,卫生习惯不良的小儿易患本病。小儿慢性菌痢多具潜隐性、非典型性和迁延性,不易被发现,故易在小儿群体中流行。人被感染后免疫力不持久,可以再发。受寒、疲劳、饮食不当、营养缺乏、肠菌群失调等因素皆可降低对本病的抵抗力。

痢疾一年四季均可发生,但以夏、秋季发病率高。痢疾病人和带菌者是传染源,轻型、慢性痢疾和健康带菌者易被忽视。传播途径以粪、口感染为主,卫生习惯不良的小儿易患本病。小儿慢性菌痢多具潜隐性、非典型性和迁延性,不易被发现,故易在小儿群体中流行。人被感染后免疫力不持久,可以再发。受寒、疲劳、饮食不当、营养缺乏、肠菌群失调等因素皆可降低对本病的抵抗力。

3 发病机理

本病以结肠或回肠末端化脓性炎症为主要病变.因为痢疾杆菌侵袭后产生内、外毒素使肠粘膜受损,病变部位有多核细胞浸润,形成脓肿或溃疡。病变局部肠系膜淋巴结充血肿大。中毒性菌痢主要病理变化是全身小动脉血管壁渗透性增加,使血管壁周围组织严重水肿,内脏器官(如脑、肝、肾及肾上腺等)出现水肿。

4 临床表现

菌痢临床表现为腹痛、腹泻、里急后重、排脓血便,伴全身中毒等症状。婴儿对感染反应不强,起病较缓,大便最初多呈消化不良样稀便,病程易迁延。3岁以上患儿起病急,以发热、腹泻、腹痛为主要症状,可发生惊厥、呕吐。志贺氏或福氏菌感染者病情较重,易出现中毒型痢疾,多见于3-7岁儿童。人工喂养儿体质较弱,易出现并发症。

菌痢按病程长短可分为急性、迁延性和慢性菌痢3类,其临床表现分述如下:

(1)急性菌痢按临床表现分为4型,即普通型、轻型、重型和中毒型。

①普通型:急性起病,体温达39℃ -40℃,伴有恶心、呕吐、腹痛、腹泻症状。每日大便10-20次,初为稀便或呈水泻,继呈脓血便,左下腹压痛伴肠鸣音亢进,里急后重明显。如能及时治疗、可于数日内痊愈。

②轻型:较普通型全身毒血症状和肠道症状表现轻,里急后重等症状不明显,易误诊为肠炎或结肠炎。

③重型:高热、呕吐、腹痛、里急后重明显,排脓血便,每日达数十次,严重者出现脱水和酸中毒症状。

④中毒型:此型多见于3-7岁儿童。起病急剧,体温迅速升至40℃ 0-41℃,伴有头痛、畏寒、惊厥或循环障碍等症状。本病常无上呼吸道感染症状。胃肠症状也不严重,且多在出现惊厥后6-12小时才发生。中毒型多表现为以周围循环衰竭为主的休克型;以脑水肿与颅内压增加等脑部症状为主的脑型,以呼吸与循环衰竭同时存在为主的混合型。

a.休克型:早期患儿面色灰白,口周青紫,肢端发冷,指趾甲苍白,心率和呼吸增快。随病情发展,面色变灰,指趾甲、口唇发绀,皮肤发花,心率每分钟达160次以上,心音低钝,脉细弱,意识不清。晚期伴心力衰竭、休克肺、DIC(播散性血管内凝血)等。

b.脑型:多见于学龄前儿童,乳儿和学龄儿童相对少见。患儿初起意识清醒,突然出现惊厥、四肢抽动,两眼上翻。严重者反复出现。开始每次惊厥后意识尚清,以后逐渐萎靡、烦躁或嗜睡,直至昏迷。患儿面色灰白,且体温越高面色越灰,神经症状也越重。脑水肿、脑病可引起呼吸衰竭,则治疗较为困难。因此若见患儿面色发灰、心率相对较缓及反复惊厥,都是颅压增高的征兆,要积极处理,以防呼吸衰竭发生。

菌痢有脑水肿时,眼底改变并不明显,不能以此来判断有无脑水肿。

(2}迁延性菌痢 病程在2周-2个月之间,系急性菌痢迁延不愈之故。病人常无高热、腹痛或中毒症状,只表现为腹部不适、食欲不佳、大便次数多,有时脓血便和黏液便交替出现。便培养阳性率低于急性期。

(3}慢性菌痢 病程在2个月以上。由于急性期治疗不及时,或因患儿体质弱、营养不良、佝偻病、寄生虫、贫血等合并症所致,也可因耐药菌株引起。除腹泻外,其他症状不典型。病程久者可出现消瘦、乏力、轻度贫血等现象。

5 检查

急性病人白细胞总数和中性粒细胞增高,可有核左移,慢性病人可有贫血。典型病人大便镜检可见大量脓细胞和红细胞,以及吞噬细胞,不典型者只见少许白细胞。挑选有脓血的大便易得到阳性结果。x线及乙状结肠镜可用于慢性菌痢的检查和鉴别诊断。

6 诊断和鉴别诊断

在流行季节有痢疾接触史或有不洁饮食史,出现发热、黏胨脓血便、里急后重等症状,应考虑本病。在夏秋季节,有突发高热、惊厥、面色苍白、四肢末梢发冷、脉细数者应考虑中毒型菌痢。本病有呕吐、腹痛症状,但若病人出现严重呕吐、持久的剧烈腹痛,应首先排除其他肠内、外疾病,以防误诊。应注意与下列各种疾病相鉴别:

①致病性大肠杆菌性肠炎 多发于2岁以下儿童,5-8个月发病率较高。粪便内可有黏液,有腥臭味,较为稀薄呈蛋花汤样,大便次数较多,容易引起脱水、酸中毒。镜检可有白细胞、脓细胞,通过粪便的细菌培养可以确诊。

②沙门氏菌肠炎 常常以家庭或集体发作,呕吐多见,大便黏液多于脓,常呈绿色胶冻状。里急后重较为少见,粪便细菌培养可以确诊。

③病毒性腹泻 多见于2岁之内儿童。起病急,伴有上呼吸道感染症状,大便呈水样或蛋花汤样,可有少量黏液,无腥臭味。粪便细菌培养阴性,做免疫电镜检查、酶联免疫吸附测定及聚丙烯酞胺凝胶电泳检测,以及病毒分离对诊断本病有帮助。

④阿米巴痢疾 南方多见,多发于年龄较大的儿童。起病较慢,大便次数较多,但无里急后重,大便有血和黏液,呈紫红色果酱样,新鲜大便黏液镜检可以找到阿米巴滋养体。

⑥出血性小肠炎 发病急,有腹痛、腹胀、呕吐等症状。大便呈血水便,晚期常常出现休克。粪便培养阴性,X线检查有助于诊断本病。

⑥流行性乙型脑炎 其流行季节与中毒型痢疾相同。在中毒型痢疾缺乏肠道症状时,二者相似。脑脊液检查对于流行性乙型脑炎的诊断有帮助;而温盐水灌肠,以灌出物镜检或培养,可以明确中毒型痢疾的诊断。

⑦霍乱与副霍乱 于流行季节来自疫区,有食用水产品史,出现急性呕吐和腹泻、水量多,呈淘米水样,粪便的细菌培养可以帮助诊断。

⑧肠结核 可以出现脓血便,与菌痢类似,但其发病缓慢,有结核病史、可有午后低热及盗汗,结核菌素试验阳性;粪便培养有助于诊断。

7 治疗

(1)急性痢疾普通型的治疗

①常规疗法:患儿要卧床休息、隔离和采用消毒措施。饮食以流食或半流食为主,吐泻、腹胀重的患儿可短期禁食。

②抗生素疗法:可选用氟呱酸、庆大霉素、黄连素和复方新诺明等联合口服。疗程7-10天。

③吸附疗法:可给予思密达,其对细菌和毒素有强大的吸附作用,并可抑制细菌生长,还可与黏液蛋白结合并相互作用,加强肠道黏膜屏障作用。

④微生态疗法:可用含双歧杆菌制剂。它通过与肠道猫膜上皮细胞结合,起占位性保护作用,抑制细菌入侵,维持肠道微生态平衡。

(2)慢性痢疾的治疗

①抗生素疗法 常用药物和剂量同急性菌痢的治疗,但疗程要长。可采用间歇疗法,用药7-10天,休息4天,再治疗4天,休息4天,再重复4天,总疗程3-4周。也可用黄连素或大蒜混合液灌肠治疗。但应注意长期使用抗生素可引起肠道菌群失调。应在大便培养转阴、脓血便消失后即改用中药、维生素、微生态制剂和思密达等药物。

②饮食疗法:慢性菌痢除抗菌治疗外,还应注意改善患者的营养状态。

①改善微循环:可利用阿托品类药物解除血管痉挛,防止休克。用多巴胺、酚妥拉明、异丙肾等扩张血管。用冬眠药物氯丙嗪抑制血管壁上受体,使微血管扩张,改善微循环,且有镇静、降低基础代谢作用。用糖皮质激素、氢化考的松消炎、减轻脑水肿、减轻中毒症状。

②扩容及纠酸:按输液速度先快后慢、先盐后糖、见尿补钾的补液原则进行。

③呼吸衰竭:吸氧,保持呼吸道通畅,使用呼吸兴奋剂,危重者给予气管插管或人工呼吸。

④减轻脑水肿:对脑型病例应及时使用脱水剂甘露醇,加地塞米松静脉推注或快速静脉滴注。

⑤控制感染:及时作药敏试验,合理使用抗生素。在药敏结果出来以前,一般首选哇诺酮类药物如环丙氟呱酸静脉给药,但因此类药可能会影响幼童骨骼发育,疗程不宜过长.一般为5-7天。还常用头孢菌素,如头孢哌酮、头抱氨噻肟控制感染。

⑥降温:可用莱比林、扑热息痛、萘普生等降温,也可冷盐水灌肠、物理降温。

8 痢疾杆菌的耐药性

痢疾杆菌细胞质中的耐药因子(R因子)可使其产生破坏抗菌药物的酶系统,产生耐药性。R因子可以在不同菌株,甚至不同菌群之间传递,造成耐药性扩散,因而出现更多的耐药菌株。

近年来抗生素的普遍应用,甚至滥用,使痢疾杆菌抗药性逐年增加,一些敏感菌株也成为耐药株,对常用抗生素(复方胺甲恶唑、氯霉素、吡哌酸、氨苄西林、诺氟沙星)都有不同程度的耐药,给治疗带来了困难。

中医认为,本病多因外受湿热、疫毒之气,内伤饮食生冷,损伤脾胃及脏腑而成,属于“肠辟、痢疾”范畴。《素问•太阴阳明论》云:“饮食不节,起居不时……下为飨泄,久为肠辟。”,《证治汇补》指出:“肠辟者,谓湿热积于肠中.即今痢疾也,故曰无疾不成痢,痢乃湿、热、食积三者”。在治疗上应采取辨证论治的方法,《景岳全书》云:“凡治痢疾,最当察虚实,辨寒热,此泻痢最大关系,若四者不明,则杀人甚易也。”,故本病辨证首辨寒、热、虚、实,临证当据腹痛、里急后重、痢色,并参合舌脉而辨,通常可分为6种类型。现将各型的辨证要点与治疗原则分述如下。

(1)湿热型

本症以腹痛、痢下赤白脓血、苔黄腻、脉滑数为辨证要点。病机为湿热之邪侵入肠胃,气血阻滞,不通则痛,故腹痛,里急后重;湿热郁滞于大肠,经络受损,故下痢赤白脓血;苔黄腻、脉滑数为湿热之象。治则宜清热化湿,调气行血。可用芍药汤加减:芍药、金银花各15g,当归、大黄、黄芩、黄连各9g,槟榔、木香、桂枝、甘草各5g。血热痰阻者,加地榆、桃仁、丹皮。

(2)寒湿型

本症以腹痛胀满、喜温暖、下痢白多赤少或纯白冻为辨证要点。病机为寒湿之邪侵及肠胃,气血淤滞,腑气通降不利,故腹痛胀满,里急后重;寒邪所致,故喜温暖;寒湿之邪交阻大肠,经络受损,则下痢白多赤少或纯白冻;舌淡、苔白腻、脉濡缓为寒湿之象。治则宜温化寒湿,行气和血。可用胃苓汤加减:苍术、厚朴、陈皮、茯苓、当归各10g,桂枝、炮干姜、木香、枳实各3g。若寒甚者,加大炮干姜用量。

(3)疫毒型

本症以发病急骤、腹痛、里急后重较剧或壮热烦躁、舌红绛、苔黄燥、脉滑数为辨证要点。病机为疫毒之邪,伤人最速,故发病急骤,疫毒熏灼肠道,耗伤气血,经脉受损,故下痢鲜紫脓血;疫毒之气甚于湿热之邪,故腹痛里急后重较剧;毒盛于里,助热伤津,故壮热烦渴;舌红绛、苔黄燥、脉滑数为疫毒内热炽盛之征。治则宜清热凉血解毒。白头翁汤加减:白头翁、金银花、白芍各3鲍,秦皮、地榆各15g,黄连3g,黄柏6g。神昏痉厥者加犀角、羚羊角。此型需配合西医对症疗法,以缓燃眉之急。

(4)阴虚型

本症见于久痢津伤之病人。以痢下脓血黏稠、虚坐努责、舌红绛少苔为辨证要点。病机为邪滞肠间,阴血不足,故痢下脓血黏稠;营阴不足故虚坐努责;舌红绛少苔、脉细数为阴血亏耗之征。治则宜养阴清热,和血止痛。黄连阿胶汤合驻车丸加减:黄连、乌梅各6g,黄芩、阿胶、当归各l0g,白芍、地榆炭各15g。若下痢无度,虚坐努责,加赤石脂、禹余粮、人参。

(5)虚寒型

本症证以痢下稀薄或白冻,食少神疲,腰酸肢冷或滑脱不禁为辨证要点。病机为脾虚中寒,寒湿留滞肠中,故下痢稀薄带有白冻;脾胃虚弱故食少神疲,四肢不温;日久及肾,肾阳虚衰,关门不固,故腰酸怕冷,滑脱不禁;舌淡苔白、脉沉细弱均为虚寒之象。治则宜温补脾肾,收涩固脱。桃花汤合真人养脏汤加减:赤石脂、禹余粮、白芍各15g,附子、干姜各3g,白术l0g,诃子6g。若久痢脱肛,可用补中益气汤。

(6)休息痢型

本症病人多有痢疾史。以时发时止、终年不愈为辨证要点。病机为下痢日久,正虚邪恋,寒热夹杂,肠胃传导失司,故缠绵难愈,时发时止;湿热留恋不去,病根未除,故感受外邪或饮食不当而诱发,发则腹痛里急,大便夹黏液或见赤色,苔腻不化,脉濡或虚数为湿热未尽、正气虚弱之征。治则宜温中清肠,调气化滞。连理汤加味:人参、白术、木香各l0g,干姜、枳实、甘草各5g,黄连6g.另外,可采用针灸治疗。根据病情常选用曲池、合谷、足三里、上下巨虚、神阙,下脘、天枢、大肠俞、脾俞等穴位。

痢疾预防

为了预防痢疾,应做到以下几点:搞好环境卫生,加强厕所及粪便管理,消灭苍蝇孳生地,发动群众消灭苍蝇。加强饮食卫生及水源管理,尤其对个体及饮食摊贩做好卫生监督检查工作。对集体单位及托幼机构的炊事员、保育员应定期检查大便,做细菌培养。加强卫生教育,人人做到饭前便后洗手,不饮生水,不吃变质和腐烂食物,不吃被苍蝇沾过的食物。不要暴饮暴食,以免胃肠道抵抗力降低。

为了预防痢疾,应做到以下几点:搞好环境卫生,加强厕所及粪便管理,消灭苍蝇孳生地,发动群众消灭苍蝇。加强饮食卫生及水源管理,尤其对个体及饮食摊贩做好卫生监督检查工作。对集体单位及托幼机构的炊事员、保育员应定期检查大便,做细菌培养。加强卫生教育,人人做到饭前便后洗手,不饮生水,不吃变质和腐烂食物,不吃被苍蝇沾过的食物。不要暴饮暴食,以免胃肠道抵抗力降低。

预防调护

1、对于具有传染性的细菌性及阿米巴痢疾,应采取积极有效的预防措施,以控制痢疾的传播和流行;如搞好水、粪的管理,饮食管理,消灭苍蝇等。

1、对于具有传染性的细菌性及阿米巴痢疾,应采取积极有效的预防措施,以控制痢疾的传播和流行;如搞好水、粪的管理,饮食管理,消灭苍蝇等。

2、在痢疾流行季节,可适当食用生蒜瓣,每次1~3瓣,每日2~3次;或将大蒜瓣放入菜食之中食用;亦可用马齿苋、绿豆适量,煎汤饮用;对防止感染有一定作用。

文献摘要

1、《素问病机气宜保命集·泻痢论》:“后重则宜下,腹痛则宜和,身重则除湿,脉弦则去风。血脓稠粘,以重药竭之。”

1、《素问病机气宜保命集·泻痢论》:“后重则宜下,腹痛则宜和,身重则除湿,脉弦则去风。血脓稠粘,以重药竭之。”

2、《证治要诀·痢》:“痢疾古名滞下,以气滞成积,积之成痢。治法当以顺气为先,须当开胃,故无饱死痢病也。”

3、《丹溪心法·痢》:“下痢不治之证,下如鱼脑者半死半生,下如尘腐色者死,下纯血者死,下如屋漏水者死,下如竹筒注者不治。”

5、《寿世保元·痢疾》:“凡痢初患,元气未虚,必须下之,下后未愈,随症调之。痢稍久者,不可下,胃气败也。痢多属热,亦有虚与寒者,虚者宜补,寒者宜温。年老及虚弱人,不宜下,大便了而不了者,血虚也,数至圊而不便者,气虚也。”

6、《类证治裁·痢疾》:“痢多发于秋,即《内经》之肠游也,症由胃腑湿蒸热壅,致气血凝结,挟糟粕积滞,进人大小肠,顷刻脂液,化脓血下注,或痢白,痢红,痢瘀紫,痢五色,腹痛呕吐,口干,溺涩,里急后重,气陷肛坠,因其闭滞不利,故亦名滞下也。”

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。

1、

1、