艾条

基本简介

艾条素以洞庭长杆艾为佳,叶厚而绒多,是历代制作金艾绒的上等原料。洞庭地理位置优越,冠以“鱼米之乡”,气候湿润,艾草繁密旺盛,以其制作的上等艾条最适宜用于艾灸,历史上深得御医信赖,广泛用于宫廷。1973年,在我国湖南长沙马王堆发掘了三号汉墓,这是一次颠覆历史的重大考古发现。在出土的众多文物中,出现三篇记载有关经脉灸法的帛书,是早于《本草纲目》、《内经》的珍贵医学文献,从而大大提前了人们对中医艾灸的认识。通过这三篇残缺不全的文字,我们能够窥测到远古先民以艾条治病的起源、方法和应用,历史上曾广泛应用于临床,湖南的艾灸,制艾技术为中华民族的繁衍昌盛做出过巨大贡献,由此也奠定了湖南在制艾技术上发达的历史地位。

艾条素以洞庭长杆艾为佳,叶厚而绒多,是历代制作金艾绒的上等原料。洞庭地理位置优越,冠以“鱼米之乡”,气候湿润,艾草繁密旺盛,以其制作的上等艾条最适宜用于艾灸,历史上深得御医信赖,广泛用于宫廷。1973年,在我国湖南长沙马王堆发掘了三号汉墓,这是一次颠覆历史的重大考古发现。在出土的众多文物中,出现三篇记载有关经脉灸法的帛书,是早于《本草纲目》、《内经》的珍贵医学文献,从而大大提前了人们对中医艾灸的认识。通过这三篇残缺不全的文字,我们能够窥测到远古先民以艾条治病的起源、方法和应用,历史上曾广泛应用于临床,湖南的艾灸,制艾技术为中华民族的繁衍昌盛做出过巨大贡献,由此也奠定了湖南在制艾技术上发达的历史地位。

明代药物学家李时珍的《本草纲目》里说:“凡用艾叶,须用陈久者,治令软细,谓之熟艾,若生艾,灸火则易伤人肌脉”。因此艾炙须用陈久的艾叶,以三年陈为最好,有“七年之病必求三年之艾”的说法,这也确有道理,因新艾含挥发油多,燃之不易熄灭,令人灼痛;陈艾则易燃易灭,可以减少灼痛之苦。

制作艾条的艾绒必须预先备制,取陈艾叶经过反复晒杵,筛选干净,除去杂质,令其软细如绵,即成艾绒方可使用。而艾绒又分两种,以上法炮制者为粗艾绒,一斤可得六、七两,适用于一般灸法。如再精细加工,经过数十日晒,筛拣数十次者,一斤只得二、三两,变为土黄色,为细艾绒,可用于直接灸法。有机制艾绒成品,也是印泥的原料。

艾灸历史

艾灸,乃中国最古老的医术之一,属中医外治法。它源于远古时代,形成于商周年间,历时几千年。艾灸是中华国粹,追溯千年,艾灸曾是帝皇养生的秘藏。流传至民间后又成为最主要的百姓治病良方,是我国宝贵的文化遗产。

《黄帝内经》就有灸治未病的说法,即采取预防或治疗手段,防止疾病发生、发展的方法,是中医治则学说的基本法则。艾灸身体稍感不适处穴位,治病于未然。

《黄帝内经》的《灵枢·官能》说“针所不为,灸之所宜”,《医学入门》亦说:“药之不及,针之不到,必须灸之。”可见灸法很早就被人们所重视,由于其安全性高、无毒副作用、养生保健,因此流传很广。

艾灸养生是通过百草之王艾草特制成艾条,直接悬灸或配合温灸器敷于经络或患处四周,借灸火的温热及药物作用,帮助人体全面温通经络、调和气血、散寒止痛、驱寒温中,尤其对小儿风寒感冒、妇女产后保养、月经不调、宫寒畏冷有独特疗效。艾灸能激发和提高机体的免疫功能,增强机体的抗病能力,从而防病保健、延年益寿。《孟子》有“七年之病求三年之艾”的记载。可见灸法很早就被人们所重视。

艾中最好的要数蕲艾,蕲艾是名贵的中草药,历史悠久,誉满中国。早在明代,药物学家李时珍对蕲艾推崇有加,据《本草纲目》记载:“以蕲州者为胜,用充方物,天下重之,渭之蕲艾。”《孟子·离娄章》载“七年之病,蕲三年之艾”,蕲春民间也有“家有三年艾,郎中不用来”之说。蕲艾的微量元素含量、挥发油含量、燃烧放热量等都远远高于其他地区艾品质,并且香气浓郁,药效独特。蕲艾具有温通经络、益气活血、散寒止痛、祛寒温中、补正固阳、清热解毒、消瘀散结、活血化瘀、理气调经等功能,对风湿、胃病、高血压、头疼、眩晕、支气管炎等病症有积极治疗效果,尤其对小儿风寒感冒、头晕腹疼、妇女产后保养、月经不调、宫寒畏冷、卵巢保养、面黄生斑以及皮炎湿疹皮肤类疾病等具有独特疗效。

主要分类

基本规格

艾条的规格有:直径、长度、艾绒纯度、中药成份、艾叶陈放年份、艾碳粉、重量等。

直径:艾条直径在4mm~50mm之间。最常见的直径为18mm的。

长度:艾条长段在2mm~300mm之间。最常见的长度为200mm。长度小于80mm的艾条,可称艾柱、艾段。

艾绒纯度:用制成1kg的艾绒所需多少公斤艾叶来定义的,一般用比例的方式来表示,艾条厂家做到的多为1:1到45:1之间,前面的数字为艾叶的重量,后面的1为1kg的艾绒。

标识等级

许多卖家卖艾条时标明艾绒等级为:6:1、10:1、15:1、30:1,还有更高的比例。一般消费者难以辨别真伪,实则很简单,就是艾叶提取的纯度,6:1就是6公斤艾叶提取1公斤艾绒,30:1就是30公斤艾叶提取1公斤艾绒,这就是艾绒的等级。等级越高,艾绒纯度越高、杂质越少,那么艾绒纯度高有什么好处呢?中医古典书籍中有杂质多易伤肌肤,有枝梗损经脉的讲法。所以直接灸身体的艾条一定要选用高品质的艾条,辨别艾条好坏最简单的方法是直接打开艾条检视即可,或根据价格来判断艾绒的比例,价格低的艾绒比例就低,成本就低,价格高的艾绒比例高,成本就高。

鉴别方式

取本品,置显微镜下观察:T字形毛弯曲,柄2~4细胞。非腺毛1~6细胞,壁有疣状突起。纤维束棕色,壁甚厚,有的周围细胞含草酸钙方晶,形成晶纤维。分泌细胞类圆形,含淡黄棕色至红棕色分泌物,其周围细胞作放射状排列。草酸钙方晶成片存在于薄壁组织中。

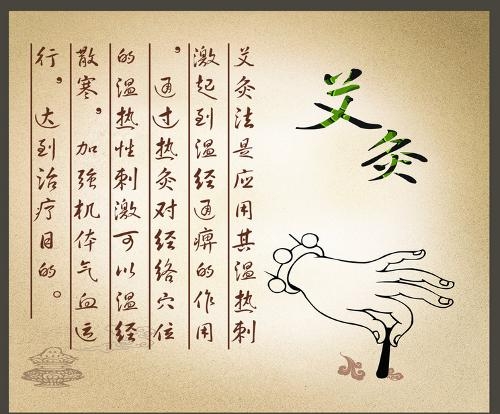

艾炙疗法

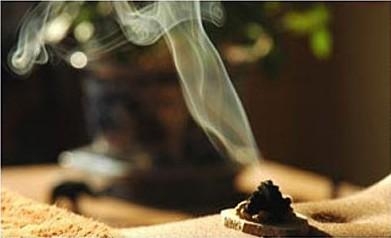

艾灸疗法是中医学的重要组成部分,也是传统医学中最古老的医疗方法之一。在以往的医学专著中,灸法最早见于《黄帝内经》,但是随着考古发现,对艾灸的认识也在不断修正。艾灸疗法能健身、防病、治病,在我国已有数千年历史,受到历代医家与养生家的青睐。宋朝太医窦材在《扁鹊心书》中记载“人之真元,乃一身之主宰……保命之法,艾灼第一。”又有“人于无病时,常灸关元、气海、命门、中脘……虽未得长生,亦可保百年寿矣”的记载。艾灸,从使用者角度主要分为两类:有烟艾条、无烟艾条。无烟艾条是艾炭:取净艾叶置锅内用武火炒至七成变黑色,用醋喷洒,拌匀后过铁丝筛,未透者重炒,取出,晾凉,防止复燃,三日后贮存。艾灸还要结合艾灸器,艾灸盒,主要针对穴位施灸!如果说“杏”是中医之花,那么“艾”便是中医之草了。艾的药用在我国至少有3000多年的历史。孟子曾说:“七年之病,求三年之“艾”。”意思是患了七年的慢性病,用艾三年就可治好。

艾炙的同时,可在人体的背部用中医刮痧、拔罐、舒经活络精油按摩,可疏通经络、淋巴排毒,以达到舒缓压力、放松神经、调节五脏六腑的效果。充分改善气滞血淤、肿胀酸麻,使人最大限度地释放能量、解除疲劳,达到内外和谐完美统一的最高境界。温灸养生在身体方面有六大功效:温肌散寒、疏风解表;温经通络、活血逐疲;温中活里、强脏壮腑;温阴补虚、回阳固脱;行气活血、消火化淤;平衡阴阳、保健防病。温灸养生在美容方面有两大功效。面部皮肤方面:可加速皮肤的血液循环,使老化细胞代谢,新细胞再生加强,淡化色斑,减少皱纹,使肤色红润白嫩,延缓衰老。眼部方面:可改善眼袋、黑眼圈、眼睑下垂、皱纹、延缓眼部的松弛老化现象,使眼部恢复光彩。

处方

艾叶2400g桂枝125g高良姜125g广藿香50g降香175g香附50g白芷100g陈皮50g丹参50g生川乌75g。

以上十一味,艾叶碾至成艾绒,雄黄水飞或粉碎成极细粉,其余桂枝等九味粉碎成细粉,雄黄末配研,过筛,混匀。先取艾绒20g ,均匀平铺在一张长28cm、宽15cm的白棉纸上,再均匀散布上述粉末8g,将棉纸两端折叠约6cm ,卷紧成条,粘合封闭,低温干燥,即得。

用法

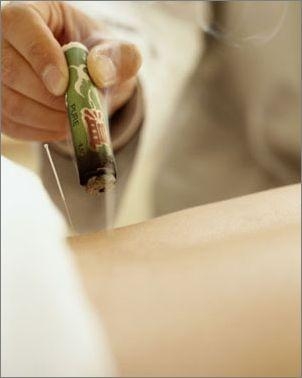

艾灸大致可分为穴位艾灸、局部艾熏和全身艾熏。施灸时离皮肤10~30mm,至皮肤温热发红。

1、穴位艾灸

取艾条一支点燃后,在穴位上方约10~30mm处熏灸或灼灸,一般每穴灸10分钟左右,至皮肤温热发红,而又不致灼痛或烧伤皮肤为宜,施灸的方法分温和灸(将艾卷的一端点燃,对准要灸的穴位或患处,进行熏烧)、回旋灸(艾卷点燃的一端与施灸皮肤虽保持一定的距离,但位置不固定,而是均匀地向左右方向移动或反复旋转地进行灸治)和雀啄灸(艾卷点燃的一端与施灸部位的皮肤并不固定在一定的距离,而是像鸟雀啄食一样,一上一下地移动)。也可以配合各种艾灸器使用,如温灸盒、温灸架等,主要是为了固定艾条、使用方便。

2、局部艾熏

可以用3~6根艾条,用胶带捆成一排,距离皮肤10~30mm,上下来回艾熏。

艾炙图

如痛经,用6根艾条,来回熏小腹至肚脐,一周2次,一次30~40分钟,促进小腹的血液循环。

如肩周炎,可用3~5根艾条从颈部风池穴到肩峰穴、肩井穴等穴位灸5分钟左右。在艾熏时,一定要保持室内温度适宜,不能受凉。

如腹部受凉、腹泻等,可以用几根艾条熏小腹至肚脐的位置,可以祛寒。

如小孩子遗尿,同时伴有手脚冰凉、面色苍白、舌质淡、舌苔白等症状,可以用1~2根艾条熏肚脐及周围,熏5~10分钟,然后再到背后熏脊柱及肾,可以补气、补肾、祛肾寒。

如有口臭,舌质暗紫或者舌苔发黑,说明脾胃寒气非常重并伴有经络淤阻,可以用3~5根艾条熏小腹到肚脐周围,每天20分钟,隔天一次,坚持一周,口臭就会消失。

3、全身艾熏

(1)全身熏艾条前要喝生姜红枣桂圆羹,以养生补阴。用3片生姜,10粒红枣(去核),10粒桂圆(去核),加水煮15分钟,倒入粉碎机打成糊状喝下。

(3)夏季用6~8根艾条(冬天用8~10根),捆成一排,点燃。

(4)将蒸好的姜片贴在后背上。点燃的成排艾条,保持离姜片半寸到一寸的距离,上下慢慢移动,通常熏30~40分钟。

(6)在双小腿的外侧、内侧,从脚踝至膝部上下、来回各熏30~50下。

家庭温灸

将艾条一端点燃,让燃端靠近皮肤穴位,使穴位很快得到温热。将艾条慢慢上提,距皮肤3~4厘米,保持不动。灸时,温热感会使皮肤发红却不灼痛,局部、远端部位还有酸、麻等舒服感觉。

要点:每次选3~5个穴位,每个穴位灸5~10分钟,过多易疲劳,过少达不到温热效果。

艾灸经验:

开始,艾条燃端距穴位不能太远,不然温热感出现太慢。艾条上提时,速度要快,避免热感中断;患者感觉太热,可上、下、左、右或回旋移动艾条,以连续地温热刺激穴位。为局部皮肤感觉迟钝者、小儿、老人施灸,可将左手中、食指张开,放在受者穴道两旁,从而感知其局部受热度,随时调节。当患者有痒、发热、痛感时,用手指揉、搓、按帮助缓解不适。

注意事项:

1.艾灸火力先小后大,灸量先少后多,程度先轻后重。

2.在头面、胸部、四肢末端皮薄而多筋骨处艾灸,灸量宜小;在腰腹部、肩及两股等皮厚而肌肉丰满处艾灸,灸量可大一点。

3.体质强壮者,灸量可以大;久病、体质虚弱、老人、小儿,灸量宜小。

4.出现晕灸,须立即停灸,让患者头低位平卧,注意保暖,轻者休息片刻或喝点温开水,重者掐按人中、内关、足三里。

5.精神紧张、大汗、劳累或饥饿时不宜灸,妊娠期妇女腰骶部和腹部不宜灸。

6.灭除艾灰。艾绒易燃,在施完艾条灸后,一定要将火熄灭,避免发生火灾。艾灰积压过多时,则需离开人体吹去,避免因火灰掉落而灼伤皮肤或衣物。

温灸方法:

A、温和灸:点燃艾条,对准施灸部位进行熏灸,病人感到舒适无灼痛感。

B、雀啄灸:点燃艾条,对准施灸部位,象鸟雀啄食一样,一起一落,一远一近。

C、回旋灸:将点燃的艾条悬于施灸部位上方2-3CM处,左右移动,往返回旋。

注意事项:

2、温灸后半小时内不要接触冷水,不洗手、洗澡。

3、温灸后要喝较平常多量的温开水(绝对不可喝冷水或冰水),有助排泄器官排出体内毒素。

4、饭后一小时内不宜温灸。脉搏每分钟超过90次以上禁灸;过饥、过饱、酒醉禁灸;身体发炎部位禁灸。

禁忌症

当然,艾灸也有禁忌证,并不是什么人都适合艾灸,比如大醉、大怒、大惊、大喜、过劳、过饱时禁灸,皮肤过敏者、孕妇、妇女月经期间不宜艾灸,有热性病、阴虚阳亢以及邪热内积的人不宜艾灸,所以最好在医生指导下施灸。如果在艾灸中突然出现头晕、眼花、恶心、心慌出汗、颜面苍白等症状也就是晕灸时,应立即停止施灸,开窗通风。如遇温度过高有热烫感,应及时停止或增加艾灸的距离,以免灼伤。

临床治疗

【中医好轻松艾灸疗法】

症状:本病发生突然,有明显的腰部扭伤史,严重者在受伤时腰部有撕裂感和响声。伤后腰部立即出现剧烈的疼痛,当即不能活动,疼痛呈持续性。也有的当时并无明显的疼痛,可以继续工作,但休息后或次日出现腰部疼痛。表现为腰部剧烈疼痛,活动受限,不能挺直,行走不利。

操作方法:

操作方法:

灸法:采用针后加灸法。针刺后,用艾柱灸肾俞、大肠俞、气海穴中的1-2个穴位。隔日1次,10次为1个疗程。

糖尿病

【中华好轻松艾灸疗法】

艾叶

选穴:1、主穴:关元、气海、胰俞(既胃管下俞)、三焦俞、阳池、足三里、三阴交

2、配穴:多饮: 肺俞;多食消疫: 中脘、足三里、胃俞;多尿: 命门、肾俞、中极

操作方法:使用温和灸疗法,每穴15-20分钟,每日1-2次,10次1疗程。

2.配穴:腰膝酸软: 肾俞、腰阳关、大肠俞;少食乏力: 脾俞、胃俞、足三里

操作方法

1、先在冻疮局部揉按5分钟,点燃药用艾条,对准已发或将发冻疮处,各灸3-5分钟,以局部皮肤潮红色为度。

3.下肢部:必须加灸足三里穴3-5分钟,艾火与皮肤的距离,以受灸者能忍受的最大热度为佳,注意不可灼伤皮肤。用本法连续艾灸3天,冻疮不再复发。

主要穴位

(一)肚脐:又称神厥穴。用盐把肚脐挖谦。然后把姜片用牙签戳成很多小洞揭在上里,用艾灸熏烤。它起到温中集冷天感化。

(二)关元穴:神厥穴下四指处,在脐下3寸,腹中线上。主治中风脱症,肾虚气喘,遗精,阳痿,疝气,遗尿,淋浊,尿频,尿闭,尿血,月经不调,痛经,经闭,带下,崩漏,腹痛,泄泻,痢疾及尿路熏染,功效性质宫出血,子宫脱垂,神经虚弱,晕厥,戚克等。并有强健感化。艾炷灸7-10壮;或艾条灸15-30分钟。

(三)气海:位于下腹部,前正中线上,当脐中下1.5寸,即肚脐与闭元穴之间。主治绕脐腹痛,水肿饱胀,脘腹胀满,水谷不化,年夜便欠亨,泄痢不由,癃淋,遗尿,遗粗,阳痿,疝气,月经不调,痛经,经闭,崩漏,带下,阴挺,产后恶露不止,胞衣不下,脏气实惫,形体羸肥,四肢累力。妇科疾病、腰痛、食欲不振、夜尿症、儿童收育不良等。此穴位为人体任脉上的首要穴讲之一。痛,腹胀,呕顺,反胃,食不化;肠叫,鼓泻,便秘,便血,胁下脆痛;喘气不行,掉眠,净躁,癫痫,尸厥。胃炎,胃溃疡,胃扩大,子宫脱垂,荨麻疹,食品中毒。腰痛、痛经、月经不调(子宫不正);配气海穴、足三里穴、内关穴、百会穴治胃下垂。

腿部穴位

(一)足三里:与穴时,由中膝眼背下量4横指,在腓骨取胫骨之间,由胫骨旁量1横指,该处便是。"三里"是指理上、理中、理下。胃处在肚腹的上部,胃胀、胃脘痛苦悲伤的时刻就要"理上",按足三里的时辰要同时往上方用力;腹部正中呈现没有适,便需求"理中",只用往内按就好了;小腹正在肚背的下部,小腹上的病痛,得在按住足三里的同时往下圆用力,那叫"理下"。

人体穴位图

(两)太溪穴:内踝前方,当内踝尖与跟腱之间的中面凸起处。当代经常使用于医治肾炎、膀胱炎、月经不调、遗精、遗尿、牙龈炎、踝枢纽扭伤等。配大陵、神门、太冲、志室主治得眠;配尺泽、鱼际、孔最主治咯血;配气海、三阴交、志室主治滑精。

(三)腹溜穴:太溪穴上两寸。补肾益阳,温阳利火。主治泌尿死殖体系徐病:肾炎,睾丸炎,尿路传染;小女麻木后遗症,脊髓炎;别的:功用性质宫出血,腹膜炎,痔疮,腰肌劳益。

(一)大椎穴:现代常用于医治感冒、疟疾、颈椎病、痤疮、小儿跳舞病等。配直池、列缺、风门主治感冒;配后溪、间使主治疟疾。

(二)风门穴:取穴时凡是采取正坐或俯卧姿式,风门穴位于背部,从晨向大椎下的第2个凸洼(第2胸椎与第3胸椎间)的中间,阁下各2厘米摆布的地方(或以第二胸椎棘突下,旁开1.5寸)。此两处就是"风门穴"。风门穴的主治疾病为:伤丰、颈椎痛、肩膀酸痛等。

其他相关

1.在艾灸的时候,或艾灸的整个疗程,我们最忌讳喝冷水,吃凉饭,这样做如同给艾灸撤火,不利于疾病的治疗。

2.艾灸前最好喝一杯温水,高于体温。艾灸后做好补充一杯热水60度左右,稍稍有点烫嘴的。

3.艾灸后如果马上洗手,益用热水,50度左右即可。如非风湿类疾病,寒性疾病,产后风疾病,灸后30分钟可以着凉水,但原则上不要急于用冷水。

4.如果想怀孕,灸后不要马上同房,这时的女性体内环境还很热,不利于精子存活。最好灸后24-48小时候再进行,不过也因人而异。

4.如果想怀孕,灸后不要马上同房,这时的女性体内环境还很热,不利于精子存活。最好灸后24-48小时候再进行,不过也因人而异。

5.大悲,大喜,大怒,这样情绪不稳定,艾灸的效果会打折扣。太饥。太饱都不适合艾灸,尤其是患有胃肠疾病的人,更应该注意这些。

6.要注重灸料的质量,艾绒的好坏取决治疗效果。一般直接灸的,一定要极好的艾绒,这样不伤经络,不燥,比较柔和,便于点燃。如果是隔姜灸或隔蒜久,那么一定要新姜和鲜蒜,保持新鲜。

7.施灸时间,应该是循序渐进的,施灸的穴位也应该是由少至多的,热度也是逐渐适应的。一般施灸早上,下午。没有时间的可以晚上,尤其是失眠的病人临睡前施灸有助于睡眠。

8.艾灸后如果是热水,可以马上洗澡,但是最好等20-30分钟后,这时经络也基本处于灸后的修整状态,灸后的热度也逐渐地挥发和利用,此时再用热水洗澡会感觉很舒服。

9.施灸的反应,会出现发热,口渴,上火,皮肤瘙痒,有的会起红疹,疲倦,便秘,尿黄,出汗,牙痛,耳鸣,全身不适等现象,一般不要惊慌,继续艾灸这些症状就会消失。这个时候可以艾灸足三里引火下行,还可以多喝水,必要时停灸或隔天艾灸,很快这样的症状就会消失。

10.有的人边灸边吃,这样不好。一是不知道你吃的食物是什么性质的?属寒还是属温,如果艾灸过程中,你边吃边艾灸,对于胃气也是一个挑战。有胃肠疾病的人千万不要这么盲目施救。

11.艾灸的返病现象。在艾灸过程中,往往有的人很快见效,而有的人迟迟不见效,这要看是什么疾病、病长多久,另外人与人也不同,不可以同一把尺子衡量所有疾病。有无返病现象均属正常,不要刻意追求。越是多次返病,就越证明病邪存留的拨争状态,也体现正气在一点点积累。

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。