针刺

刺针介绍

针刺在中国已经应用了数千年。在一本写于公元前479年至公元前300 年名叫《内经》的书中,人们看到了有关针刺的内容。该书通过公元前约2500年中国一位名叫黄帝的帝王与其首席大臣对话的形式,告诉我们许多关于中医的知识

发展作用

中国人不相信魔鬼会使人得病,他们认为应从人体的内部去寻找病因。他们相信每个人都有阴和阳两种相反的力量。阴具有黑暗、潮湿、雌性的性质,而阳则具有光亮、干燥、雄性的性质。一旦两种力量失去平衡,人就会得病。

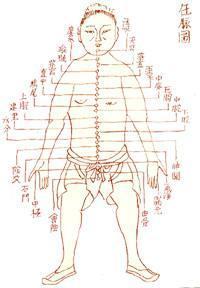

针刺是通过使能量进入或离开人体的方式,使阴阳两者恢复平衡的。其手法是在人体的特定穴位,用很细的针刺入人体。

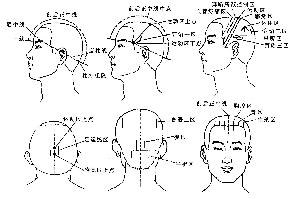

在每个耳朵上有100多个穴位。穴位沿着与人体器官相联系的路线分布着,但并不与神经对应。将针刺入耳朵上的某点,能够缓解身体应部位的疼痛或不适(不要在自己的身体上试针,针刺需要经过特殊的训练)。

操作方法

在针刺治疗中,常因操作手法不同,在同样疾病,同样穴位的针刺条件下,所产生的疗效具有很大的差异。因此,不论古今中外的针灸学者,都非常重视针刺手法的研究,本文特试予探讨有关针刺手法的若干问题。

针下得气

得气即针刺时所产生的经气的感应,当这种针感产生时,医者感到针下沉紧,患者自觉针下有酸、麻、胀、重或传导感。如不得气,医者觉针下空虚,患者觉针下刺痛不适《灵枢·九针十二原》载:“刺之要,气至而有效。”说明针刺是否有效取决于得气,得气快则疗效佳,得气慢则疗效差,不得气则无效。正如《金针赋》记载:“气速效速,气迟效迟。”进针后如果不得气,应当采取各种方法以促使得气,常用方法有如下十种。

1、调整穴位:如取穴不准确或取穴不对症,常难以得气。因此,取穴前必须四诊合参,辨症取穴,取穴时必须反复循按,不得偏离其准确位置。

2、调整针刺方向和深浅:如果针刺方向、角度有误或深浅失度,则针下难以得气,应当重新予以调整,向穴位四周或天、人、地三部刺探,直至获得满意的针感为止。

3、以手摄循:《金针赋》载:“气不至,以手摄循,以爪切掐。”《针灸大成》载:“凡下针,若气不至,用指于所属部分经络之路,上下左右循之,使气血往来,上下均匀,针下自然气至。”若针刺不得气,可以针刺穴位四周或经脉循行部位用手进行按、压、揉、掐,以促使经气来复。

4、行针催气:《神应经》载:“用右手大指及食指持针,细细动摇,进退搓捻其针,如手颤之状,谓之催气。”即采用反复捻转、提插、摇针、震颤等各种方式相结合的多种手法施行行针催气以加强针感。

5、留针候气:若不得气时,可静以久留,以待气至,因留针时经气能逐渐集聚于针下,再施手法,较易得气。

6、温针催气:即在针旁用艾条悬灸或用酒精灯烧红针柄以促使得气,适用于阳气虚患者。

7、艾灸催气:可艾灸关元、气海、足三里或针刺部位邻近处的俞穴以促使得气,亦适用于阳气虚患者。

8、刮柄催气:将针刺入一定深度后,用拇指、食指或中指爪甲由上而下或由下而上地频频刮动针柄,以激发经气,促使得气。

9、搓柄催气:针刺入后,若觉针下如空松无物而不得气,可用右手拇、食、中三指持针柄单向捻转,每周要超过360o每搓2—3周或3—5周,使针下沉紧,较易得气。

10、守气:针刺得气后必须要坚持守住气才能提高疗效。如《灵枢·小针解》载:“针以得气,密意守气勿失也。”得气后,医生应当全神贯注、专心致志地体会针下感觉,观察病人反应,询问病人针感,目无外视,手如握虎,施以符合患者病情需要的针刺手法,徐徐提插捻转,使得气的针感能稳固地持续下去,维持到针治所需要的时间为止。如果得气后针感很快就消失了,我们称为“丢气”,丢气使前功尽弃,这种昙花一现的针感对治疗无益,必须重新行针催气。《灵枢·小针解》载:“上守机者,知守气也。”所以针下得气不能稍得即止,必须坚持守气,徐徐提插捻转,使经气充足而畅行,方能提高疗效。

导气法

《内经》首先提出了针刺导气法,《灵枢·五乱》载:“徐入徐出,谓之导气。”即针刺得气后,将针缓缓地下按,再将针缓缓地上提。所谓“徐入”,是将针由浅部徐缓捻动纳入深部,所谓“徐出”,即再由深部徐缓捻动退至浅部。导气法具有引导经气的作用,适用于气机逆乱之证。《灵枢·五乱》载:“是非有余不足也,乱气之相逆也。”指出不论虚证实证均可用导气法,虚证则能引导其正气恢复,实证则能诱导其邪气外泄,所以命名为“导气法”。此法与平补平泻法有类似之处,适用于治疗虚实夹杂,寒热并存,气机逆乱或气机不畅之症,临床应用颇为广泛。导气法的针刺强度不轻不重,相当于轻度与重度刺激之间的中等度刺激量,要使患者既不感到针感太重,又不觉得太轻,导气时,患者自述针下有传导感与舒适感,医者手下操作尽量要求达到恰到好处,不补不泻,不快不重,徐入徐出,缓缓提插捻转,每次操作10—15分钟,可留针,亦可不留针。但是,应当记住在导气过程中不能“丢气”,丢气就是失去了针感,如果在导气过程中丢了气,则无气可导,也就称不上导气法了。

补泻手法的轻重

针刺治疗的手法操作有轻重强弱之分,很多人都认为强刺激是泻,弱刺激是补,这种看法是不全面的。不管补法或泻法,都有轻有重,有强有弱,应当根据病情的缓急及患者体质的虚实强弱而采用相应的针刺手法,必须指出,有的补法的刺激强度反而重于泻法,如提插补泻法,补法宜重插轻提,泻法宜重提轻插,临床经验告诉我们,以向下插为主的补法的刺激强度必然重于以向上提为主的泻法。还有烧山火和透天凉,烧山火的操作要求是三进一退,行九阳数,即三九二十七数;透天凉的操作要求是一进三退,行六阴数,即三六一十八数,补法烧山火的二十七数与泻法透天凉的一十八数相比较,必然是这种补法的刺激强度重于泻法了。当然,亦有泻法重于补法的,如捻转补泻法中,捻转角小,用力轻,频率慢为补法,捻转角度大,用力重,频率快为泻法,补法的刺激强度就明显地弱于泻法。其他如迎随补泻法,针尖随经脉循行方向刺入为补,针尖逆经脉循行方向刺入为泻,补法与泻法的刺激强度则基本相同。总之,应当按照辨症施治的法则灵活掌握针刺补泻的刺激轻重。

知为针者信其左

《难经·七十八难》载:“知为针者信其左,不知为针者信其右。当刺之时,必先以右手厌按所针针荥俞之处,弹而努之,爪而下之,其气之来如动脉之状,顺针而刺之。”强调了右手(押手)在针刺操作中的重要作用,认为进针时要先用右手在穴位上进行点、按、掐、弹,以激发经气的的运行。《灵枢·九针十二原》载:“右主推之,右持而御之。”指出右手针刺时,左手必须密切配合。《难经·八十难》载:“右手见气来至,乃内针,针入见气尽,乃出针。是谓有见如入,有见如出也。”认为左手的协同配合是整个针刺过程中不可缺少的环节。《标出赋》载:“左手重而多按,欲令气散,右手轻而徐入,不痛之因。”提出要达到针刺而无痛感,先宜用右手在针刺部位重按多按,促使经气流通,再用右手持针很轻快地徐徐刺入。右手在进针过程中的配合动作有指切押手、夹持押手、舒张押手、提捏押手等四种方法,帮助固定穴位,以利于针刺。在针刺施术的过程中,无论定穴、进针、催气、得气、补泻、出针等针刺操作的各方面都需左手相助。如开阖补泻的补法要用左手按压针孔以免真气外泄,如一针透二穴时要以左手扪之,方知针尖是否已到达预定位置,如沿皮刺时要以左手扪之,方知针尖是否偏离皮下。所以,历代针灸医家都极为重视左手(押手)在针刺中的协助作用。

动态针刺法

一般针刺治疗时都要求患者静止不动,而动态针刺法却恰好相反,须令患者在针刺的同时运动患部。这种刺法最早载于《内经》,《灵枢·官针》载:“恢刺者,直刺傍之,举之,前后恢筋急,以治筋痹也。”即直刺筋肉挛急痹痛处之旁,同时令患者作各种关节功能活动,并向前向后反复提插,以舒筋缓急。这种恢刺法就属于动态针刺法。动态针刺法适用于治疗运动系统的各种疾病,如肩周炎、颈椎病、腰扭伤、四肢关节、肌肉、韧带挫伤、肌肉痉挛、风湿性肌炎等症,动态针刺法分为针治痛处和针治远端两种方法。

1、针痛处:令患者活动患者,哪种动作能导致疼痛发作就坚持做那种动作,令患者维持使患处最痛的姿式和体位,再找出最痛处。这种最痛处与阿是穴是有区别的,因为这种痛点的出现与体位和肢体活动有关,改变体位和姿式以后,痛点就会立即消失,而且这个痛点不一定有压痛,但患者处于疼痛体位时能较准确地指出痛处,这个痛点就是动态针刺法的有效刺激点,针治时,必须在患者处于最疼痛姿式的体位进针,一边针刺一边令患者缓缓活动患部。如针治腰痛,就要求患者在针刺时作俯仰、侧弯等动作活动腰部,针治肩痛,亦令患者活动患肩。注意这种针法针刺较浅,仅五分至一寸深,若深刺易造成软组织损伤或血肿、弯针、滞针、晕针,患者活动时动作一定要轻柔徐缓。

2、针远端:即在与患处相对应的上、下、左、右取穴施治,如左病右取,右病左取,上病下取,下病上取;亦可在患部所属经络的远端循经取穴施治,亦可针刺远端的有效的经验穴、奇穴或对症取穴施治。其它如耳针、手针、头针疗法亦具有较好的疗效,但针治的关键仍然是要求必须活动患部。针刺得气后,令患者作主动运动或帮助患者作被动运动,但用力不要过猛,患部活动的幅度应当随着病痛的减轻而逐渐加大,直至疼痛完全消失,肢体活动恢复正常或明显减轻为止。如疼痛无明显变化,应嘱其暂时停止活动,休息片刻后又调整针刺穴位,重新如法施治,多能当即获效。如肩周炎,可针刺健侧中诸穴或患侧条口穴,一边捻转提插,一边令患者作肩部上举、外展、外旋、内旋等动作。如腰痛,可针刺后溪穴或手背部腰腿点,得气后一边运针一边令患者作腰部前俯、后仰、侧弯等动作。如颈项强痛,可针刺健侧落枕穴或患侧绝骨穴,同时嘱患者活动颈部。

一针多穴法

一针多穴法,是一针透刺贯穿二穴或数穴的针刺法,这种仅用一针就能刺激多个穴位的方法能进一步提高针灸的疗效,但必须掌握好针刺的深度、角度和方向,一般可分为以下三种透穴方法:

1、直刺透穴法:这种方法多是在相对应的。阴阳经脉的穴位上进行透刺,针身与皮肤表面呈直角垂直刺入,透至对侧穴位皮下为止。可从相表里的阴经透阳经,如内关透外关治胸腹痛;可从相表里的阳经透阴经,如昆仑透太溪治足跟痛;亦可在非属表里经但穴位部位却互为对应的穴位上进行透刺,如曲池透少海治肘关节痛,阳陵家透阴陵泉治下肢瘫痪等。

2、斜刺透穴法:针身与皮肤表面约呈30o至60o角斜刺,至所透穴位皮下为止。可阴经穴透阴经穴,如太冲透涌泉治肝阳上元所致头痛;可阴经穴透阳经穴,如内关透支沟治胸胁痛;可阳经穴透阴经穴,如肩聊透极泉治肩周炎等。

3、沿皮刺透穴法:即针刺入皮下后,再与皮肤表面平行横刺至所透穴皮下为止。可本经穴透本经穴,颊车透地仓治面瘫;可阳经穴透阳经穴,如迎春透四白治胆道蛔虫;可阴经穴透阴经穴,如三阴交透复溜治盗汗;可阴经穴透阳经穴,如中脘透梁门治胃痛;可阳经穴透阴经穴如天枢透大横治便秘。可一针透三穴,如从神门进针,透过通里至阴都为止,用于治疗心悸失眠,可一针透四穴,如从领厌进针,透过悬颅,悬厘至曲宾为止,用于治疗偏头痛。若用芒针沿皮透刺任,督脉穴位,还可一针透五、六穴或七穴,但临床应用极少。应提起注意的是,这种一针多穴的透刺法要注意安全,严防发生医疗事故,尤其是直刺、斜刺法,因刺激较强,针刺较深,应避免发生晕针、滞针和弯针,进针应缓慢一些,于法应轻巧,提插捻转的幅度要小一些。捻转不要超过180o,不要刺伤大血管和神经干。一般直刺、斜刺透穴法不要留针过长,如需留针最多10——15分钟即可,但沿皮刺透穴法则久留无妨,留针时嘱患者不能活动肢体,留针体位以卧位为佳。

最后结语

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。