头针疗法

简介

头针(scalpacupuncture),又称头皮针,是在头部特定的穴线进行针刺防治疾病的一种方法。头针的理论依据主要有二:一是根据传统的脏腑经络理论,二是根据大脑皮层的功能定位在头皮的投影,选取相应的头穴线。

头针疗法又称头皮针疗法,它是在中国传统针灸学及现代解剖学、神经生理学、生物全息论的基础上发展形成的,通过针刺头部的特定区域,以治疗各科疾病的一种微刺系统方法。具有简便易行,疗效显著,安全可靠等优点。

概况

头针是在传统的针灸理论基础上发展起来的,早在《素问·脉要精微论篇》中就指出"头为精明之府"。头为诸阳之会,手足六阳经皆上循于头面,六阴经中手少阴与足厥阴经直接循行于头面部,所有阴经的经别和阳经相合后上达于头面。有关头针治疗各种疾病,《内经》有所记载,后世《针灸甲乙经》、《针灸大成》等文献中,记载头部腧穴治疗全身各种疾病的内容则更加丰富。

目前头针广泛应用于临床,经多年实践,对头针穴线的定位、适应范围和刺激方法积累了更多的经验,头针已成为世界一些国家临床医生常用的治疗方法之一。为了适应国际间头针疗法的推广和交流,促进其进一步发展,中国针灸学会按分区定经,经上选穴,并结合古代透刺穴位的方法,拟定了《头皮针穴名标准化国际方案》,并于1984年在日本召开的世界卫生组织西太区会议上正式通过

头与脏腑经络的关系

《素问·脉要精微论》指出:“头者精明之府”,张介宾注:“皆上升于头。”说明头部与人体内的各脏腑器官的功能有密切的关系。

头为诸阳之会,手足六阳经皆上循于头面。手足阳明经分布于前额及面部,足阳明胃经“起于鼻、交颈中,旁约太阳之脉,下循鼻外……上耳前,过客主人,循发际、至额颅……。”

手足少阳经分布于头侧部。手少阳三焦经“……其支者,从耳后入耳中,出走耳前,过客主人前,交颊,至目锐毗。”足少阳胆经“起于目锐眦,上抵头角,下耳后,循颈行手少阳之前……其文者,从耳后入耳中,出走耳前,至目锐眦后……。”

手足太阳经分布于头颊、头颈部。足太阳膀胱经“起于目内眦,上额、交巅;其支者,从巅至耳上角;其直者,从巅入络脑,还出别下项……。”

六阴经中则有手少阴与足厥阴经直接循行于头面部,尤其是足厥阴肝经在"循喉咙之后,上入颃颡,连目系,上出额,与督脉会于巅;其支者,从目系下颊里,环唇内……。"

除手少阴与足厥阴经脉直接上行头面之外,所有阴经的经别合入相表里的阳经之后均到达头面部。因此,人体的经气通过经脉、经别等联系集中于头面部。在气街学说中"头之气街"列为首位,其原因也在于此,并因此而有"气出于脑"的阐述。这些都说明头面部是经气汇集的重要【部位】,针灸治疗非常重视头部腧穴的重要作用。

标准定位和主治

标准头穴线均位于头皮部位,按颅骨的解剖名称额区、顶区、颞区、枕区4个区,14条标准线(左侧、右侧、中央共25条)。兹将额旁3线

定位及主治分述如下:

额中线

额旁1线

额旁2线

额旁3线

[部位]在头前部,从胃经头维穴内侧0.75寸起向下引一直线,长1寸。

[主治]功能性子宫出血、阳痿、遗精、子宫脱垂、尿频、尿急等。

顶中线

[主治]腰腿足病,如瘫痪、麻木、疼痛,以及皮层性多尿、脱肛、小儿夜尿、高血压、头顶痛等。

顶颞前斜线

[部位]在头顶部,头侧部,从头部经外奇穴前神聪(百会前1寸)至颞部胆经悬厘引斜线。

[主治]全线分5等份,上1/5治疗对侧下肢和躯干瘫痪,中2/5治疗上肢瘫痪,下2/5治中枢性面瘫、运动性失语、流涎、脑动脉粥样硬化等。

顶颞后斜线

[部位]在头顶部,头侧部,顶颞前斜线之后1寸,与其平行的线。从督脉百会至颞部胆经曲鬓穴引一斜线。

[主治]全线分5等份,上1/5治疗对侧下肢和躯干感觉异常,中2/5治疗上肢感觉异常,下2/5治疗头面部感觉异常。

顶旁1线

[部位]在头顶部,督脉旁1.5寸,从膀胱经通天穴向后引一直线,长1.5寸。

顶颞后斜线

顶旁2线

[部位]在头顶部,督脉旁开2.25寸,从胆经正营穴向后引一直线,长1.5寸到承灵穴。

颞前线

颞后线

枕上正中线

顶旁线

[主治]眼病、足癣等。

枕上旁线

[部位]在后头部,由枕外粗隆督脉脑户穴旁开0.5寸起,向上引一直线,长1.5寸。

枕下旁线

刺激区定位及主治

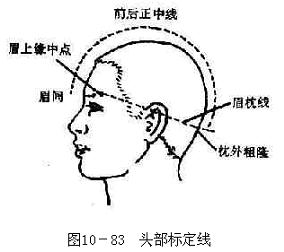

为了准确地掌握刺激区的定位,首先要确定两条标准线。前后正中线:是从两眉之间至枕外粗隆下缘的头部正中连线。眉枕线:是从眉毛上缘中点至枕外粗隆尖端的头侧面的水平连线。

为了准确地掌握刺激区的定位,首先要确定两条标准线。前后正中线:是从两眉之间至枕外粗隆下缘的头部正中连线。眉枕线:是从眉毛上缘中点至枕外粗隆尖端的头侧面的水平连线。

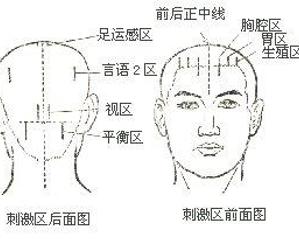

运动区

【部位】:相当于大脑皮质中央前回在头皮上的投影。上点在前后正中线中点往后0.5厘米处;下点在眉枕线和鬓角发际前缘相交处

如果鬓角不明显,可以从颧弓中点向上引垂直线,此线与眉枕线交叉处向前移0.5厘米为运动区下点。上下两点之间的连线即为运动区。将运动区划分为五等分,上1/5是下肢、躯干运动区。中2/5是上肢运动区,下2/5是头面部运动区,也称言语一区。

【主治】:运动区上1/5,治疗对侧下肢及躯干部瘫痪;运动区中2/5,治疗对侧上肢瘫痪;运动区下2/5,治疗对侧中枢性面神经瘫痪,运动性失语,流涎,发音障碍等。

感觉区

【部位】:相当于大脑皮质中央后回在头皮上的投影部位。自运动区向后移1.5厘米的平行线即为感觉区。上l/5是下肢、头、躯干感觉区;2/5是上肢感觉区;下2/5是面感觉区。

【主治】:感觉区上1/5,治疗对侧腰腿痛、麻木、感觉异常、后头部、颈项部疼痛、头鸣;感觉区中2/5,治疗对侧上肢疼痛、麻木、感觉异常;感觉区上1/5,治疗对侧面部麻木,偏头痛,颞颌关节炎等。

舞蹈震颤控制区

【部位】:在运动区向前移1.5厘米的平行线。

【主治】:舞蹈病,震颤麻痹,震颤麻痹综合征。(一侧的病变针对侧,两侧都有病变针双侧)

【刺法】:用长毫针由本线上端刺入,沿皮向目外眦方向刺至发际,或用2寸毫针分段刺入,行快速捻针手法。

晕听区

【部位】:从耳尖直上1.5厘米处,向前及向后各引2厘米的水平线。共4厘米。

【刺法】:由此区的前端或后端刺入,沿皮刺1.33寸(4厘米),行快速捻针手法。

言语二区

【部位】:相当于顶叶的角回部。从顶骨结节后下方2厘米处引一平行于前后正中线的直线,向下取3厘米长直线。

【刺法】:由此区的上点进针,沿皮向下刺1寸(3厘米),行快速捻针手法。

言语三区

【部位】:晕听区中点向后引4厘米长的水平线。

【主治】:感觉性失语。

【刺法】:由此区前端刺入,沿皮向后刺1.33寸(4厘米),行快速捻针手法。

运用区

【部位】:从顶骨结节起分别引一垂直线和与该线夹角为40度的前后两线,长度均为3厘米。

【刺法】:由顶结节进针,沿皮刺入1寸(3厘米),行快速捻针手法。

足运感区

【部位】:在前后正中线的中点旁开左右各 l厘米,向后引平行于正中线的3厘米长的直线。

【主治】:对侧下肢瘫痪,疼痛,麻木,急性腰扭伤,夜尿,皮质性多尿,子宫下垂等。

视区

【部位】:从枕外粗隆顶端旁开l厘米处,向上引平行于前后正中线的4厘米长的直线。

平衡区

【部位】:相当于小脑半球在头皮上的投影。从枕外粗隆顶端旁开3.5厘米处,向下引平行于前后正中线的4厘米长的直线。

胃区

【部位】:从瞳孔直上的发际处为起点,向上引平行于前后正中线的2厘米长的直线。

胸腔区

【部位】:在胃区与前后正中线之间,从发际向上下各引2厘米长的平行于前后正中线的直线。

【主治】:胸痛、胸闷、心悸、冠状动脉供血不足、哮喘、呃逆、胸部不适等症。

生殖区

【主治】:功能性子宫出血、盆腔炎、白带多;配足运感区治疗子宫脱垂等。

血管舒缩区

国际头针标准线

1970年以来,头针疗法在我国逐步推广应用,不久,这种疗法也成为一些国家临床医生常用的治疗方法之一。头针疗法是在传统的针灸医学的基础上发展起来的,其所用的穴区和经络、穴位、脏腑有密切联系,其穴名反映了经络、穴位等理论和特点。世界卫生组织西太区针灸穴名标准化会议(于1984年5月在东京)经过讨论,决定按照分区定经,经上选穴,并结合古代透刺穴位(一针透双穴或三穴)方法原则,制定了头针穴名标准化方案,包括由头穴名的英文字母数字编号、穴名汉语拼音和汉字三要素。编号中的英文MS是“micro-system”and “scalp points”的缩写。

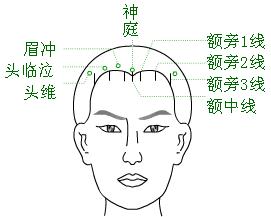

(一) MS 1额中线ézhōngxiàn

【部位】:在头前部,从督脉神庭穴向下引一直线,长1寸(3厘米)。

(二) MS 2额旁1线épángxiànⅠ(胸腔区) 【部位】:在头前部,从膀胱经眉冲穴向下引一直线,长1寸(3厘米)。

【主治】:过敏性哮喘,支气管炎,心绞痛,风湿性心脏病(对心慌、气短、浮肿、尿少有一定的效果),阵发性室上性心动过速。

(三) MS 3额旁2线épángxiànⅡ(胃区、肝胆区) 【部位】:在头前部,从胆经头临泣穴向下引一直线,长1寸(3厘米)。

【主治】:对急、慢性胃炎,胃、十二指肠溃疡等疾病引起的疼痛有一定疗效,对肝胆疾病引起的右上腹部疼痛也有一定的疗效。

(四) MS 4额旁3线épángxiànⅢ(生殖区、肠区) 【部位】:在头前部,从胃经头维穴内侧0.75寸起向下引一直线,长1寸(3厘米)。法从额角向上引平行于前后正中线的4厘米直线即是。

【主治】:功能性子宫出血。配双侧足运感区治疗急性膀胱炎引起尿频、尿急,糖尿病引起烦渴、多饮、多尿,阳痿,遗精,子宫脱垂等。对下腹部疼痛有一定疗效。

【刺法】:从此线上端进针,沿皮向下刺入1寸,行快速运针手法。

(五) MS 5顶中线 Dǐngzhōngxiàn

(五) MS 5顶中线 Dǐngzhōngxiàn

【刺法】: 从百会穴进针,向前沿皮刺,透至前顶,行快速捻针手法。

(六) MS 6顶颞前斜线 DǐngnièQiánxiéxiàn (运动区) 【部位】:在头顶部、头侧部,从头部经外穴前神聪至颞部胆经悬厘引一斜线,并将其分为五等分段。

【主治】:上1/5段,治疗对侧下肢瘫痪:中2/5段,治疗对侧上肢瘫痪;下2/5段(言语一区),治疗对侧面神经瘫痪、运动性失语、流口水、发音障碍。

【刺法】:用长针由前神聪沿皮向曲鬓穴方向刺入,或用2寸长针由上点向曲鬓分段接力刺,行快速运针手法。

(七) MS 7顶颞后斜线Dǐngniè Hòuxiéxiàn (感觉区) 【部位】:在头顶部、头侧部。顶颞前斜线之后1寸,与其平行的线。从督脉百会穴至颞部胆经曲鬓穴引一斜线,将全线分为五等分段。

【主治】:上1/5段,治疗对侧腰腿痛、麻木、感觉异常及后头痛、颈项痛和头鸣;中2/5段,治疗对侧上肢疼痛、麻木、感觉异常。下2/5段,治疗对侧头面麻木、疼痛等。

【刺法】:用长针从百会穴刺入,向颞部曲鬓穴透刺,或用2寸长针从上点作分段接力刺入,然后行快速捻针手法。

(八) MS 8顶旁1线 DǐngpángxiànⅠ

【部位】:在头顶部,督脉旁1.5寸(4.5厘米),从膀胱经通天穴向后引一直线,长1.5寸(4.5厘米)。

(九) MS 9顶旁2线 DǐngpángxiànⅡ

【部位】:在头顶部,督脉旁开2.25寸(6.75厘米)。由胆经正营穴向后引一直线,长1.5寸(至承灵穴)。

(十) MS 10颞前线 Nièqiánxiàn

【刺法】: 由颔厌穴进针,沿皮刺入透悬厘穴,行快速捻针手法。

(十一) MS 11颞后线 Nièhòuxiàn

【刺法】: 从率谷穴进针,沿皮向下透曲鬓穴,行快速捻针手法。

(十二) MS 12枕上正中线 ZhěnshàngZhèngzhōngxiàn 【部位】:在后头部,即督脉强间穴至脑户穴之段。

【刺法】: 从强间穴进针,向后沿皮刺至脑户,行快速捻针手法。

(十三) MS 13枕上旁线 ZhěnshàngPángxiàn (视区) 【部位】:在后头部,由枕外粗隆督脉脑户穴旁开0.5寸(1.5厘米)起,向上引一直线,长4厘米。

【刺法】:由此线的下端进针,向上沿皮刺入1.33寸(4厘米),行快速捻针手法。

(十四) MS 14枕下旁线 Zhěnxià Pángxiàn (平衡区) 【部位】:在后头部,枕外粗隆即督脉脑户穴外侧1.17寸(3.5厘米)向下引一垂直线,长1.33寸(4厘米)。

操作方法

体位

取坐位或卧位,依不同疾病选定刺激穴区,单侧肢体疾病,选用对侧刺激区;双侧肢体疾病,选用双侧刺激区;并可选用有关刺激区配合治疗。局部常规消毒。

取坐位或卧位,依不同疾病选定刺激穴区,单侧肢体疾病,选用对侧刺激区;双侧肢体疾病,选用双侧刺激区;并可选用有关刺激区配合治疗。局部常规消毒。

一般选用28-30号1.5-2寸长的不锈钢毫针。针与头皮呈30度左右夹角快速将针刺入头皮下,当针达到帽状腱膜下层时,指下感到阻力减小,然后使针与头皮平行继续捻转进针,根据不同穴区可刺入0.5-1寸。然后运针。

运针

头针之运针只捻转不提插,为使针的深度固定不变及捻针方便起见,一般以拇指掌侧面与食指桡侧面夹持针柄,以食指的掌指关节快速连续屈伸,使针身左右旋转,捻转速度每分钟可达200次左右,进针后持续捻转2-3分钟,留针5─10分钟,反复操作2-3次即可起针,偏瘫患者留针期间嘱其活动肢体(重症患者可作被动运动),加强肢体的功能锻炼。起针时,如针下无沉紧感,可快速抽拔出针,也可缓缓出针,起针后用消毒干棉球按压针孔片刻,以防止出血。

电针刺激

进针后亦可用电针治疗仪在主要穴区通电,以代替手法捻针,频率可用200-300次/分,亦可选用较高的频率,刺激波形选择可参考电针,刺激强度根据患者的反应而定。

疗程

每日或隔日针一次,10─15次为一个疗程。休息5-7天后,再作下一疗程。

适应范围

头针主要适应治疗脑源性疾患,如瘫痪、麻木、失语、眩晕、耳鸣、舞蹈病等等。此外,也可治疗腰腿痛、夜尿、三叉神经痛、肩周炎、各种神经痛等常见病多发病。头针还应用于外科手术的针刺麻醉。由于头针运用的时间尚不长,适应证还在实践中不断探索发展。

注意事项

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。

头针是

头针是