黄热病

简介

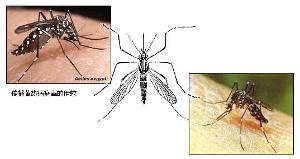

黄热病是由黄热病病毒引起的急性传染病,埃及伊蚊是主要传播媒介。国际上将黄热病定为检疫传染病,我国也将其定为甲类传染病。迄今为止,我国尚无病例的报道。

黄热病系蚊传病毒性急性传染病,有记载的人间流行已有几百年,历史上流行地区曾波及南美、北美、非洲及欧洲,对人类造成了极大灾难。1907年继天花、鼠疫、霍乱后被当时《国际卫生公约》列为国际检疫传染病。自本世纪始,黄热病发生局限在中、南美洲及非洲中部地区。40年代至60年代疫情曾一度处于相对静息状态,流行次数与病例总数大为减少。但近10几年来,非洲地区的黄热病流行再次引人注目。为此,世界卫生组织已号召有关政府、部门和机构行动起来与黄热病作斗争。我国福建、广东、海南等地存在着该病的传播媒介,一旦传人有潜在的流行危险。而世界各地赴南美、非洲等黄热病流行区工作、旅行的人员因感染黄热病而死亡的病例时有报道。故在我国保持对黄热病的警惕十分必要。

研究背景

1648年,美洲的YUCATAN半岛首次证实黄热病的流行。17~19世纪,此病通过交通运输被带到欧洲及北美,在差不多两个世纪内,黄热病成为美、非、欧三大洲一些地方最严重的瘟疫之一,造成大量人群死亡。 20世纪以来,本病在北美及欧洲未再发生,但在中、南美、非洲的一些国家和地区仍不时流行。据WHO(1983)报告,1979~1982年期间,黄热病在非洲发生50例,南美洲发生695例,估计实际病例数为上述报告数的35~ 480倍。

1900年,美国政府派沃尔特和另外三位医学科研人员调查黄热病的病因。在哈瓦那,一位名叫卡洛斯·芬莱的古巴医生花了19年时间试图证明:和疟疾一样,黄热病也是由蚊子引起的。但是,他所有的实验都失败了。沃尔特·里德和他的研究小组同意芬莱的理论。

他们让已经叮过的黄热病人蚊子叮咬自己。尽管他们都得了病并且其中一人因此而死亡,但仍然不能证明蚊子携带有黄热病毒。只有在医院的隔离帐篷内进行对照实验后,研究者们才能证明蚊子是罪魁祸首。一组呆在隔离帐篷内的志愿者没有发病,另一组被蚊子叮咬过的人有五分之四患了黄热病。

图:1888年,黄热病在佛罗里达引广泛的巩慌。在这幅画上,人们正慌忙逃离一位被怀疑患有黄热病妇女。这种疾病之所以被称为黄热病,是因为病人患有的黄疸症常常导致全身皮肤发黄。

黄热病毒引起的急性传染病。病人常出现黄疸伴发热,故名。主要症状有发热、头痛、黄疸和出血等。根据流行学特点分为城市型和丛林型。应用疫苗预防后,发病率明显减低。17~19世纪,本病曾在美洲和非洲及少数欧洲国家流行,在开凿巴拿马运河时,几万人得病,死亡较多。20世纪以来,仅局限在中南美洲和非洲。本病的传播媒介是蚊,城市型黄热病的传播媒介是埃及伊蚊,西非也是埃及伊蚊,东非有可能是黄头伊蚊、白点伊蚊和泰氏伊蚊等。人与人之间是通过蚊叮刺病人传播的。丛林型黄热病是兽类的地方病,也是家畜的流行病。若人偶然进入森林,被蚊叮刺后可以得病。

1927年通过猴和鼠的接种,获得了黄热病毒。此病毒属于节肢动物传播的病毒的黄病毒科,是RNA病毒。易感的动物限于哺乳动物。可用多种细胞培养,例如鼠胚、鸡胚、猪肾、地鼠肾、绿猴肾和蚊细胞。具有嗜内脏性和嗜神经性。已分离出多株病毒。

黄热病的主要病变在肝、肾、心、胃、肠等内脏。由于肝功能受到损害,凝血因子的合成减少,可以导致上消化道出血、渗血以及皮下出血。也可以发生弥漫性血管内凝血。

病人经过3~6日潜伏期后出现症状,极轻型病人的症状类似感冒,只有1~2日的发热、头痛。轻型病例呈急性发病,有明显的发热、头痛、恶心、鼻衄、轻度黄疸和蛋白尿,几日后痊愈。重型病例常突然发病,表现寒战高热头痛、背痛、全身痛、恶心、呕吐、面红、眼结合膜充血、末梢血液中白细胞降低。持续数日后,症状减轻。然后再出现发热并开始有黄疸,伴出血倾向,表现为软腭出血点、鼻衄、牙龈出血、呕黑色血水,有时出现蛋白尿甚至无尿。50%病人出现相对缓脉。意识清醒。肝功能受损,血胆红质增高,凝血酶原时间延长,转氨酶升高,肝病重时可出现低血糖。10~60%病人在6~8日后出现休克、昏迷以致死亡。

本病的诊断可在发病后4日内从血清分离病毒,从尸检的肝组织更易分离病毒。检测急性期和恢复期血清中IgG抗体,滴度有4倍以上升高者有诊断意义。中和试验最灵敏适用。血凝抑制试验和补体结合试验有交叉反应。死亡病例可作肝穿刺以检查肝脏特殊病变。本病无特效治疗方法,可以对症治疗和采用支持疗法。由于本病有肝、肾损害,故禁用对肝、肾有毒性的药物。灭蚊是预防本病的基本措施。17D鸡胚活疫苗已经用了30多年,效果好,副作用少,可明显减低发病率。

流行历史和现状

人类记载的第一次黄热病流行发生在1648年的墨西哥的尤卡坦半岛。此前在加勒比海地区已有该病存在。17至19世纪该病通过交通运输、人员流动传人北美和欧洲后,成为美洲、非洲及欧洲部分地区最严重的传染病之一,曾造成人群大量死亡及部分社会活动瘫痪。如1741年英国27000名士兵攻打哥伦比亚,因20000人感染黄热病而溃不成军;1762年英国殖民军侵略古巴,15000名士兵中8000人死于黄热病;1793年美国费城黄热病大流行全市1/5人口死于黄热病,导致社会完全解体。其后疫情沿密西西比河深入到北美中心地带,美国至少有50万人罹患此病;1800年西班牙发生大流行,死亡至少6万人;1851年巴西首都里约热内卢因本病至少死亡23000人;巴拿马运河开凿第一期工程中曾因本病严重流行而迫使工程停顿;1826年英国殖民者人侵非洲时发生本病,535名殖民军在两个月中死亡115人;1940年以前,黄热病在非洲同样是大小流行不断造成人员大量死亡。

人类进入20世纪后,黄热病开始在中、南美洲及非洲形成地方性流行,再也没有传出过上述两地区。30年代末,黄热病毒减毒活疫苗17D株研制成功并被广泛用于流行地区的预防接种,黄热病流行强度明显受到抑制,尤其是西非法语系国家由于采取普种黄热疫苗控制黄热病这一策略,曾一度使黄热病逐步消失,疫情于间歇和静止状态。20世纪50年代末60年代初人们降低了对黄热病的警惕,忽视了对黄热病的监测和预防接种,结果新的流行又不断出现:如1958年,1959年,扎尹尔和苏丹相继出现暴发流行。1960~1962年埃塞俄比亚发生严重大流行,100万人口中约10%感染本病,其中死亡3万人。

20世纪60年代以来,非洲和南美洲的黄热病暴发一直未曾中断。每年向世界卫生组织报告的病例数波动在近百例至数千例不等,形成高峰低谷明显的流行曲线。在一些国家流行已出现有4-6年的周期性。个别国家则出现报告一批病例后20余年销声匿迹无病例发生,突然又报告相当数量的病例的“偶发”现象。从报告病例的国家数量与报告病例的总数来看,非洲黄热病的疫情远比南美洲严重。

然而,目前黄热病流行国家报告资料反映的流行情况,可能只是冰山的一角。世界卫生组织专家在调查后指出,近10余年来非洲的黄热病正在引人注目地传播,由于卫生设施不足或者误诊等原因,黄热病例漏报严重。据估计仅非洲大陆33个黄热病地方性流行区国家其每年的病例数应有20余万。

近年来,欧、美等非黄热病流行区人员赴黄热病疫区或流行区而感染黄热病并死亡的病例时有报道。总之,由于目前非洲、南美黄热病传播再趋活跃,加上当今世界间交往的频繁及交通工具的便捷,黄热病的传人以及赴流行区感染黄热病的危险性均在加大。

病因

发病原因

黄热病病毒属虫媒病毒B组披膜病毒科,病毒直径约22~38nm,呈球形,有包膜,含单股正链RNA。易被热、常用消毒剂、乙醚、去氧胆酸钠等灭活,但在血中能于4℃保存1个月,在50%甘油中于0℃下可存活数月,于-70℃或冷冻干燥条件下可保持活力数年。

最初分离的黄热病毒Asibi株通过组织培养弱化成17D株,用以制备减毒活疫苗,预防效果良好。

病原为黄热病病毒,属黄病毒科的黄病毒属,过去的虫媒病毒B组)与同属的登革热病毒等有交叉免疫反应。病毒颗粒呈球形,直径37~50nm,外有脂蛋白包膜包红,包膜表面有刺突。黄病毒基因组分为二个区段:5'端1/4编码该病毒3个结构蛋白,即C蛋白(衣壳蛋白)、M蛋白(膜蛋白)和E蛋白(包膜蛋白);3'端3/4编码7个非结构蛋白。基因组的5'端和3端均有一段非编码区。

黄热病病毒有嗜内脏如肝、肾、心等(人和灵长类)和嗜神经(小鼠)的特性。经鸡胚多次传代后可获得作为疫苗的毒力减弱株。易被热、常用消毒剂、乙醚、去氧胆酸钠等迅速灭活,在50%甘油溶液中可存活数月,在冻干情况下可保持活力多年。小鼠和恒河猴是常用的易感实验动物。

发病机制

病毒侵入人体后扩散到局部淋巴结,并在其中复制繁殖,数日后进入血循环形成病毒血症,主要累及肝、脾、肾、淋巴结、骨髓、横纹肌等。以后病毒从血中消失,而在脾、骨髓、淋巴结等处仍可检出。病毒的强毒株常主要侵犯肝脏,并引起严重病变。

黄热病的病理损害是由于病毒聚集于不同器官和组织并在其中繁殖所致,主要受损脏器为肝、肾、心,其他组织器官亦可有不同程度的退行性变。

肝脏病变主要在小叶中带,肝细胞混浊肿胀,胞核变大,呈多发性微小空泡性脂肪改变,凝固性坏死及嗜酸透明变性。炎症反应轻微或缺乏,无明显组织增生。严重肝脏病变可导致深度黄疸、出血及低血糖等。肾脏病变轻重不一,自肾小管上皮浊肿至肾小管坏死,特殊染色可见肾小球基底膜增厚,球囊间隙与近端肾小管腔内有蛋白质物质。远端肾小管存在透明与色素管型。肾功能减退和尿毒症系因血容量减少,肾小管坏死等所引起。心肌有广泛退行性变和脂肪浸润。重症病例可有灶性出血,病变常累及窦房结和希氏束,临床可出现心率减慢、心律失常、心衰等症状。脑部偶见水肿及小的出血灶。组织学变化以细胞变性、脂肪浸润、坏死,而无明显的炎症细胞浸润为特点。病灶呈散在性分布。

流行病学

黄热病是一种蚊媒性自然疫源性疾病,流行模式可分为城市型和丛林型。丛林型是原发性自然疫源地,而城市型则由于人类活动从前者扩散而致。感染蚊叮咬人后,将含黄热病病毒的唾液注入人体皮下毛细血管, 迅速扩散到局部淋巴结,不断繁殖,数日后进入血流,形成病毒血症。然后病毒定位于肝、肾、脾、心、骨髓和淋巴结等组织器官,即使血中病毒已经消失,而组织器官中病毒可依然存在。由于病毒的直接损害作用,引起广泛组织病变,其中肝脏病理变化最具诊断的特异性。

(一)、传染源 城市型黄热病的主要传染源是病人,起病3天内传染性最强;丛林型黄热病的主要传染源是热带丛林中的猴子以及其他灵长类动物。

(二)、传播媒介 城市型黄热病的主要传播媒介为埃及伊蚊,丛林型黄热病的传播媒介主要有趋血蚊属,煞蚊属,蚊吸血感染后,37℃经4天即能传播。受感染的蚊可终生带毒,并可经卵传递。

(三)、易感人群 无免疫力的人群对黄热病普遍易感,隐性感染或发病后均能获得持久免疫力,其体内产生的中和抗体可保持终身,未发现再感染者。流行区内成人大多有免疫力,故以儿童发病占多数。

(四)、流行特征 城市型:以人—埃及伊蚊—人形成循环,无贮存宿主。消灭了埃及伊蚊便可使黄热病得到控制和消灭, 而在埃及伊蚊重新增多的地方有传染源进入时又可引起暴发流行。丛林型:以蚊—猴—蚊形成循环,构成黄热病的自然疫源地。季节性:非洲和南美洲流行季节多在3~4 月,此时雨多,湿度大,气温高,利于蚊媒孳生及病毒在蚊体内的繁殖。散发者季节性不明显,全年均可发病。

传播媒介

黄热病按传播媒介蚊种的不同划分为城市型黄热病与丛林型黄热病。由埃及伊蚊传播的黄热病称城市型黄热病,病例多发生于城镇。由埃及伊蚊以外的野栖(非宅栖)蚊种传播的黄热病称丛林型黄热病,病例多发生于山野、森林地区。但在东非部分地区宅、野两栖的辛浦森伊蚊也曾导致城市型黄热病暴发。埃及伊蚊是黄热病主要媒介,至今发现至少有7属30余种(亚种)嗜血蚊种可在实验条件下经叮咬传播黄热病。从自然界捕获的蚊中能分离到黄热病毒的已有10余种。有人曾从牛蜱的成虫和幼虫体内分离出黄热病毒,并证明对猴有传染性。在气温37℃时,埃及伊蚊吸人带病毒血后需4天、28℃时需1周、22℃时需3周才有传染性。蚊子吸人黄热病毒后会终身带毒并可经卵传代。

临床表现

本病的潜伏期为3~6天,最长可达13天。感染后大部分病人为轻型或亚临床感染者,仅少数病人病情严重终至死亡(约占5%~15%)。

黄热病根据病情轻重,可分为极轻型、轻型、重型和恶性型。极轻型和轻型仅靠临床难以作出诊断,因其发热,头痛,肌痛仅持续1~2天自愈,难以与流感,登革热等相鉴别,只有依靠病原学或血清学试验方能证实。这两型病例数多,易忽略,是流行病学上的重要传染源。重型和恶性型黄热病,临床上可分为三期,全病程10天左右。

1、感染期(病毒血症期):急起高热,可达40℃以上,可伴畏寒或寒颤、剧烈头痛、背痛、腿痛和全身衰竭、眼部充血、鼻衄、恶心呕吐,舌尖及舌缘鲜红,中央有苔,相对缓脉,上腹不适,压痛明显。随病情逐渐加重,病人烦躁不安,第3天出现黄疸,第4天出现蛋白尿。血白细胞总数及中性粒细胞比例下降。本期持续3~4天。

2、缓解期:发热部分或完全消退,症状缓解,持续数小时至24h。

3、中毒期 (器官损伤期): 病毒血症期后,病程第4天左右,病人症状可出现短暂的缓解,体温降低,症状改善。但几小时~24小时后症状再度出现并加重, 表现为热度上升,心率减慢,心音低钝,血压降低,黄疸加深,尿蛋白量增多,频繁呕吐,上腹痛更明显。各种出血征象相继出现,如牙龈出血,鼻衄,皮肤瘀斑,呕血,黑粪,血尿,子宫出血等。如出现频繁呃逆或呕吐鲜血,黑便,昏迷,谵妄,无尿等,均为病情转危的先兆,常于第7~9天内死亡,偶见暴发型病例在病程第2-3天死亡,而无明显肝肾损害。 该期一般3~4天,少数病例可延长至2周以上。

并发症

黄热病可能会导致相关病发症的出现,重要并发症主要有休克、肠出血、心脏损害、多脏器功能减退以及DIC、细菌性肺炎、腮腺炎等,因此,一旦感觉身体出现上述不适或临床表现,万不可大意,以免当作感冒处理,贻误最佳治疗时期。

休克是一种急性组织灌注量不足而引起的临床综合征。是临床各科严重疾病中常见的并发症。休克的共同特征是有效循环量不足,组织和细胞的血液灌注虽经代偿仍受到严重的限制,从而引起全身组织和脏器的血液灌注不良,导致组织缺氧、微循环瘀滞、脏器功能障碍和细胞的代谢功能异常等一系列病理生理改变。因此,休克的发病规律一般是从代偿性低血压(组织灌注减少)发展到微循环衰竭,最后导致细胞膜的损伤和细胞死亡。其主要临床表现有血压下降,收缩压降低至12kPa(90mmHg)以下,脉压差小于2.67kpa(20mmHg),面色苍白,四肢湿冷和肢端紫绀,浅表静脉萎陷,脉搏细弱,全身无力,尿量减少,烦躁不安,反应迟钝,神志模糊,甚至昏迷等。

肠出血是指供应肠道血液的血管因某种原因发生阻塞,致使肠道的血液来源减少或丧失,不能供肠道的生理活动所需,肠壁发生淤血、水肿或溃疡,严重者还可发生坏死、出血、穿孔和腹膜炎。

弥漫性血管内凝血(简称DIC)不是单独的疾病,而是由于多种病因所引起的一种复杂的病理过程和临床综合征。其特征是微循环内发生广泛的血小板凝集和纤维蛋白沉积,导致弥漫性微血栓形成、继发性凝血因数和血小板的大量被消耗,以及纤维蛋白溶解亢进,从而引起微循环障碍、出血、溶血等一系列严重的临床表现。急性弥漫性血管内凝血的病情进展迅速,如不及时治疗,往往危及生命。

细菌性肺炎占成人各类病原体肺炎的80%。进入抗生素时代以来,细菌性肺炎的预后一度显著改善,但自60年代以后病死率居高不降。目前细菌性肺炎出现一些新特点,包括病原谱变迁,特别是医院内肺炎G-杆菌比率显著上升,肺炎链球菌虽然在社区获得性肺炎病原体中仍占主导地位,但临床表现多趋于不典型。细菌耐药率增高,所谓“难治性”肺炎屡见不鲜,尤其在儿童、老年人和免疫抑制患者中病死率极高。提高病原学诊断水平,合理应用抗生素,避免耐药菌出现,以及改善支持治疗是肺炎临床处理方面迫切需要强调和解决的问题。

流行性腮腺炎,简称腮腺炎或流腮,是儿童和青少年中常见的呼吸道传染病,成人中也有发病,由腮腺炎病病毒所引起。腮腺的非化脓性肿胀疼痛为突出的病征,病毒可侵犯各种腺组织或神经系统及肝、肾、心、关节等几乎所有的器官。因此,常可引起脑膜脑炎、睾丸炎、胰腺炎、乳腺炎、卵巢炎等症状。

辅助检查

1、一般常规及生化检查:早期中性粒细胞数减少,血小板计数正常或稍减少。血清胆红素、ALT、AST等升高。病程等4~5天尿蛋白可增高至3~5g/L。大便隐血常呈阳性。脑脊液压力常增高,细胞数正常。心电图可示ST-T波异常、PR和QT间期改变等。凝血时间、凝血酶原时间及部分凝血活酶时间延长见于黄疸病例。

2、病毒分离:取病程4日以内的患者血液注入乳鼠脑内或传代的Vero细胞,可分离出病毒,并用血清免疫学进行鉴定。

3、血清免疫学试验:取急性期及发病后2~4周的恢复期血清作IgM抗获ELISA、血凝抑制试验、补体结合试验或中和试验。IgM抗体、血凝抑制抗体和中抗体在发病后5~7天内出现,CF抗体在病后7~14天内出现。恢复期血清的抗体效价呈4倍以上增高者可确诊为本病。由于IgM和CF抗体存在的时间相对较短,效价升高时提示近期感染。如血清内有特异性IgG抗体且效价无动态变化,则提示病人过去曾感染过本病。

采用ELISA方法检测发病早期血清中的病毒抗原,有助早期诊断,此方法特异,敏感性较高,可在数小时内获结果,在一般实验室均可采用。

4、病毒核酸的检测:应用逆转录(RT)-PCR方法检测黄病毒RNA,特异性强,灵敏度高,国内外均有报道,为本病的早期、快速诊断提供了可靠的方法,但此项检查需要一定的技术和条件,一般实验室难以推广。

5、肝穿刺检查:对患者不宜进行肝穿刺,因可导致出血等严重后果。对死亡病例可用内脏穿刺刀截取小块肝组织作病理检查、小鼠接种和酶免疫测定(应用单克隆抗体或人多克隆IgM抗体)。

鉴别诊断

重症病例的诊断一般无困难,流行病学资料及一些特殊临床症状如颜面显著充血、明显相对缓脉、大量黑色呕吐物、大量蛋白尿、黄疸等均有重要参考价值。轻症和隐性感染不易确诊,常需依赖血清免疫学试验包括单克隆抗体、ELISA等技术始能得出结论,也可采用PCR检测血标本的病毒RNA,必要时作血液的乳鼠脑内接种以分离病毒。若患者以往未患过同属病毒感染,则血凝抑制试验、中和试验、补结试验等的阳性结果即可藉以作出诊断。如第2份血清中仍无特异性抗体的出现,则可将黄热病的可能性除外。

本病须与登革热、流行性出血热、钩端螺旋体病、恶性疟、回归热、病毒性肝炎、药物性或中毒性黄疸,以及立克次体病、伤寒、其他各种出血热(拉沙热、非洲出血热、玻利维亚出血热、阿根廷出血热等)相区别。

疟疾可能与本病合并存在,因此,即使血或骨髓涂片检出疟原虫,也不能除外本病。应及早发现黄热病的散发、早期或轻症病例,忽视或漏诊常可导致本病的爆发流行。

病区划分

目前,世界卫生组织依据下列条件分别将一个地区划分为黄热病疫区、黄热病地方性流行区或黄热病易感区。

黄热病疫区:指发现既非外来又非迁移性病例;在人类以外脊椎动物的肝脾中发现黄热病毒或分离到黄热病毒的地区。1950年来,非洲有20个国家和地区、南美洲有16个国家和地区为黄热病疫区。

黄热病地方性流行区:指存在黄热病媒介,一年中各月埃及伊蚊指数超过1的地区。至今非洲31个国家和地区,南美洲17个国家和地区为黄热病流行区。

黄热病易感区:指虽无黄热病病毒存在,但当地存在适于病毒孳生繁殖的埃及伊蚊或任何其他住宅性蚊类或半住宅性蚊类,一旦传人足以使病毒有繁殖条件的地区。当今世界五大洲有116个国家和地区属黄热病易感区。

监测与处理

本病预防的关键是防蚊、灭蚊及疫苗接种。我国目前尚未发现黄热病, 但我国南方地区如福建、广东、广西、海南广泛存在埃及伊蚊,且黄热病常与登革热和疟疾等病共存,临床上有时难以区别。此外,应加强病人入境以及带毒伊蚊传入。

(一)、加强国境卫生检疫 黄热病作为3种国际检疫的传染病之一, 对来自疫区的人员包括近期去过疫区的人员必须出示有效的黄热病预防接种证书,对疑似病人应进行留验观察,对来自疫区的车、船、飞机及货物,特别是进口的废旧物品如旧轮胎等必须采取必要的灭蚊措施。

(二)、防蚊灭蚊 是防止本病的重要措施,应以消灭伊蚊孳生地为重点,广泛开展爱国卫生运动,填平水流洼地,喷洒杀虫剂马拉硫磷或50% 杀螟松。流行区可用飞机对城市及其周围作超低容量喷洒,马拉硫磷为30~ 50ml/亩,50%杀螟松为150~200ml/亩。室内除采用常规防蚊方法外,尚可用1%甲醚菊脂气雾剂或苯醚菊脂乳剂喷洒,剂量0.3~0.5ml/m3。

(三)、预防接种 在黄热病疫区居住或去疫区旅行的人员,都必须进行黄热病疫苗的预防接种,根据世界卫生组织的规定,黄热病疫苗预防接种的免疫期自接种后第10日起10年内有效。

治疗

黄热病尚无特效治疗方法。急性期病人应就地处理,以防止感染扩散。对病人应进行精心护理和对症治疗。

1、一般处理 应卧床休息至完全恢复,加强皮肤及口腔护理,保持大便通畅,补充维生素B,C,K类,给予流质或半流质饮食,注意水,电解质和酸碱平衡。

2、对症处理 高热时宜采用物理降温,可给予少量镇静剂, 但阿斯匹林应慎用或忌用,因其有抗血小板凝集作用,可诱发或加重出血。腹痛明显者可给予阿托品,呕吐频繁时给服胃复安。有出血征象时用大剂量维生素K类。肾脏或心脏受累时,应及时作相应处理,并严密观察病情变化。

重症病人如能进入重点监护室,则某些病例可能因而获救。

预防措施

1、防蚊灭蚊

防蚊灭蚊是防止本病的重要措施,应以消灭伊蚊孳生地为重点,广泛开展爱国卫生运动,填平水流洼地,喷洒杀虫剂马拉硫磷或50% 杀螟松。流行区可用飞机对城市及其周围作超低容量喷洒,马拉硫磷为30~ 50ml/亩,50%杀螟松为150~200ml/亩。室内除采用常规防蚊方法外,尚可用1%甲醚菊脂气雾剂或苯醚菊脂乳剂喷洒,剂量0.3~0.5ml/m3。

在黄热病疫区居住或去疫区旅行的人员,都必须进行黄热病疫苗的预防接种,根据世界卫生组织的规定,黄热病疫苗预防接种的免疫期自接种后第10日起10年内有效。

3、加强国境卫生检疫

黄热病作为3种国际检疫的传染病之一, 对来自疫区的人员包括近期去过疫区的人员必须出示有效的黄热病预防接种证书,对疑似病人应进行留验观察,对来自疫区的车、船、飞机及货物,特别是进口的废旧物品如旧轮胎等必须采取必要的灭蚊措施。

主要是要对飞机轮船作彻底的灭蚊处理。对来自疫区的人进行检疫,还要检查货物及交通工具中是否携带蚊子。将去疫区的人,出发前10天要进行疫苗接种,在疫区睡觉要使用蚊帐。在有伊蚊地区开展灭蚊运动,消灭蚊子孳生地,堵树洞,填埋小面积水坑,去除室内外无用的容器等。

基因序列

2016年3月,中国疾控中心病毒病预防控制所和北京市疾控中心合作,采用核酸检测方法确诊了我国首例输入性黄热病例并获得该病毒的全基因序列,该病毒基因组全长10823碱基,和安哥拉分离的黄热病毒具有高度同源性。

发病事件

2016年3月13日,国家卫生和计划生育委员会通报,国家卫生计生委组织专家确诊一例输入性黄热病病例。患者,男,32岁,浙江省人,常年在安哥拉首都罗安达(近期发生黄热病疫情)做生意。

2016年4月12日,世界卫生组织称,刚果(金)已有21人死于黄热病,其中一些人是在邻国安哥拉感染的。

2016年4月26日,世界卫生组织发布公报,提醒所有前往安哥拉的游客都需接种黄热病疫苗,并携带有效的疫苗接种证明。

2017年5月2日,巴西卫生部发表的最新公报显示,从去年12月出现新一轮黄热病疫情以来,到2017年4月27日巴西全国共确诊715例黄热病病例,其中240人因病死亡。

2017年9月6日,巴西卫生部6日发布公告说,鉴于数月来未出现新增病例,从去年12月开始的这一轮黄热病疫情已经结束。

2019年7月30日,科特迪瓦健康与公共卫生部长阿韦勒·欧仁·阿卡说,科特迪瓦南部的阿比让大区日前确诊89例黄热病病例,其中1人死亡。

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。