先天性主动脉瓣下狭窄

简介

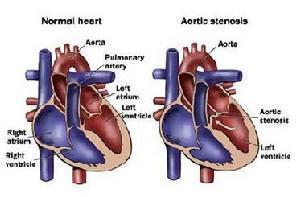

主动脉瓣下狭窄病例主动脉瓣大多正常,呈三瓣叶型。有的病例瓣叶稍增厚或并有轻度关闭不全。少数病人可兼有双瓣型主动脉瓣狭窄。左心室心肌呈现高度向心性肥厚心内膜下血供不足可引致心肌纤维化。有时心室间隔心肌肥厚程度较左心室后壁更为显著,易与阻塞性肥厚性心肌病相混淆主动脉瓣下纤维狭窄约有1/3病例伴有其它先天性心脏血管畸形,常见者有心室间隔缺损、主动脉弓中断动脉导管未闭、法乐四联症、心房间隔缺损肺动脉瓣狭窄或右心室流道狭窄等。

主动脉瓣下狭窄病例主动脉瓣大多正常,呈三瓣叶型。有的病例瓣叶稍增厚或并有轻度关闭不全。少数病人可兼有双瓣型主动脉瓣狭窄。左心室心肌呈现高度向心性肥厚心内膜下血供不足可引致心肌纤维化。有时心室间隔心肌肥厚程度较左心室后壁更为显著,易与阻塞性肥厚性心肌病相混淆主动脉瓣下纤维狭窄约有1/3病例伴有其它先天性心脏血管畸形,常见者有心室间隔缺损、主动脉弓中断动脉导管未闭、法乐四联症、心房间隔缺损肺动脉瓣狭窄或右心室流道狭窄等。

临床表现

主动脉瓣下狭窄在先天性主动脉口狭窄中约占25%,常见的有两种类型:

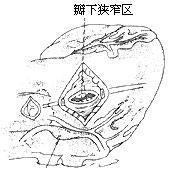

(1)纤维隔膜型:主动脉瓣环下方约1cm处有薄膜环状纤维组织,部分或全部环绕左心室流出道血流必需通过隔膜中央或偏向一侧的小孔而进入主动脉,引致血流梗阻。少数病例纤维隔膜与主动脉瓣叶之间或与二尖瓣前瓣叶之间有纤维粘连。

(2)主动脉瓣下纤维隧道型狭窄:此型较少见,在主动脉瓣下狭窄中约占20%。纤维组织呈管道状,从主动脉瓣环下方1~2.5cm起向下延伸入左心室流出道的远段。纤维管道一般内径约为1cm,长度自1cm到3cm。管道长者往往主动脉瓣环狭小,血流梗阻程度重。

(2)主动脉瓣下纤维隧道型狭窄:此型较少见,在主动脉瓣下狭窄中约占20%。纤维组织呈管道状,从主动脉瓣环下方1~2.5cm起向下延伸入左心室流出道的远段。纤维管道一般内径约为1cm,长度自1cm到3cm。管道长者往往主动脉瓣环狭小,血流梗阻程度重。

主动脉瓣下纤维狭窄的临床表现:X线、心电图、心导管检查结果均与主动脉瓣膜狭窄相似,但极少听到收缩早期喀喇音。二尖瓣前瓣叶活动度受纤维狭窄限制的病例在心尖区可听到因二尖瓣关闭不全产生的舒张中期杂音。胸部X线摄影升主动脉一般不呈现狭窄后扩大,主动脉瓣叶无钙化征象。少数病例左心导管检查时连续记录左心室流出道和主动脉压力曲线,可能在左心室流出道记录到收缩压与主动脉相同,舒张压与左心室相同,介于左心室和主动脉之间的第三种压力曲线。

选择性左心室造影可显示左心室流出道局限性很短的环状隔膜型狭窄,或较长的隧道型狭窄。

双维超声心动图检查:在左心室长轴切面可直接显示主动脉瓣下方距主动脉瓣环约1cm处的纤维隔膜和其中央部位小孔或在左心室流出道显示较长的纤维管状狭窄,狭窄段后壁即为二尖瓣前瓣叶。

治疗措施

主动脉瓣下狭窄在婴幼儿期不产生重度左心室排血梗阻,临床症状也不严重,因此极少需在婴幼儿期施行手术治疗。但进入童年期,梗阻性病变发展较为迅速,由于受狭窄后血液湍流的冲击,主动脉瓣叶往往增厚,产生主动脉瓣关闭不全,且易并发心内膜炎。

手术治疗:1956年Brock报道经左心室施行闭式狭窄扩张术。1960年Spencer开始在体外循环下直视切除狭窄病变。Rostan和Konez于1974年、Konno于1975年各自应用主动脉-心室成形术治疗纤维管道型主动脉瓣下狭窄。

手术操作

主动脉瓣下纤维隔膜切除术:体外循环结合低温应用冷心脏停搏液和心脏局部降温。在升主动脉根部作横切口,辨认病变与二尖瓣前瓣叶和心室间隔的解剖关系。左冠瓣基部及与其相邻的无冠瓣与二尖瓣前瓣叶相连接,右冠瓣靠近室间隔,右冠瓣与无冠瓣交界处为膜部室间隔和房室束,用拉钩牵引主动脉瓣瓣叶显露瓣下纤维隔膜。纤维隔膜一般厚度为1~2mm。用镊子牵拉隔膜,用小刀将隔膜从心室间隔切开。

接近二尖瓣前瓣叶处应注意避免切破膜部心室间隔。隔膜附着于二尖瓣前瓣叶处,应充分切除以游离前瓣叶,使其活动不受限制。在右冠瓣下方与心室间隔肌部区切除隔膜组织不可太深,以避免损伤传导组织。如果隔膜附着于主动脉瓣叶,应小心地分离切除。全部切除隔膜组织后,分两层缝合主动脉切口,最后1、2针缝线留待左侧心腔注满血液,排出左心及主动脉内残留的气体后再予结扎。取除主动脉阻断钳。心跳恢复,体温升高到35℃以上即可停止体外循环。

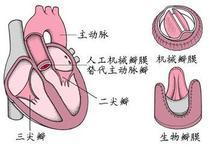

伴有重度主动脉瓣关闭不全的病例,在切除主动脉瓣下狭窄后需同期施行主动脉瓣替换术。纤维隧道型狭窄切除术:此型主动脉瓣下狭窄往往主动脉瓣环小。为了解除左心室流出道狭窄,大多数病例需同期作主动脉瓣替换术。施行主动脉-心室形成术时应用体外循环结合心脏冷停搏液和局部心肌降温,保护心肌。建立体外循环后,阻断升主动脉,解剖升主动脉根部前壁脂肪组织,明确右冠状动脉开口的位置,纵向切开升主动脉根部前壁,切口右缘距右冠状动脉约7mm,以便于缝合主动脉切口时有足够的主动脉壁组织,不影响右冠状动脉血流。切口下缘向下、向左在右冠瓣与左冠瓣交界处切开主动脉瓣环,并延伸入肺动脉瓣下方的右心室流出道前壁,这样即可显露心室间隔的左、右侧。从主动脉瓣环切口下缘在室上嵴部位纵向切开增厚的心室间隔,并全部切开主动脉瓣下管状狭窄。

切除主动脉瓣,置入直径足够大的人工主动脉瓣,将人造主动脉瓣的大部分(约60%)缝环缝合固定于主动脉瓣环上。按心室间隔切口和主动脉切口的形态、大小和长度修剪供修补用的梭形涤纶织片,将织片下端缝合固定于心室间隔的左侧,右心室一侧的缝线用涤纶小垫片加固,织片置于心室间隔的左侧,由于左室腔压力高,可使织片紧贴于心室间隔,减少室间隔修补区产生左至右分流的可能性。织片中部与人工瓣膜的缝环作缝合固定,完成人工瓣膜置换术。织片的上部则与升主动脉切口边缘连续缝合,右心室流出道切口则用心包或补片连续缝合,并将心包片的上半部缝合并覆盖于已用于缝补升主动脉切口涤纶织片的表面,心内操作即告完成。主动脉-室间隔成形术后主动脉瓣环直径可增大5~8mm,同时左心室流出道也可增大50%。

主动脉瓣下纤维隧道型狭窄,如主动脉瓣环及瓣叶正常,勿须作主动脉瓣膜替换术的病例,可在升主动脉根部和在肺动脉瓣下方约2cm处的右心室流出道各作一个横切口,经主动脉切口于左心室流出道内放入直角钳,经右心室切口可在心室间隔下方扪到直角钳。在直角钳的导引下从右心室侧切开心室间隔,室间隔切口与左室流出道平行,约长2~3cm,切口上缘不超越主动脉瓣,剥离并切除主动脉瓣下纤维管道,用涤纶织片缝补心室间隔切口,并扩大左心室流出道,然后缝合主动脉及右心室切口。有的外科医师主张在心脏外作旁路手术,在左心室与升主动脉、胸降主动脉或腹主动脉之间连接一根较粗的带有人工生物瓣膜的人造血管。人造血管的一端与左心室心尖部切口作对端吻合术,带人工瓣膜的一端与主动脉作端侧吻合术。

预防

视主动脉口狭窄程度而异。轻度狭窄,预后良好,可活至老年,但可并发亚急性细菌性心内膜炎。重度狭窄则随着年龄增大,狭窄加重,及至儿童期多因心肌缺氧、心室颤动而死亡。至于因左室衰竭引起死亡者少见。婴儿期主动脉口狭窄严重者,则死于心力衰竭。

治疗效果

先天性主动脉瓣下狭窄病例极少需在婴幼儿期施行手术,因此手术死亡率比瓣膜部狭窄低,一般约为5%。主动脉-心室成形术的手术死亡率较高,约近10%。且术后传导束损伤的并发率较高,有的病例组报道术后各类传导阻滞的发生率可高达50%左右。术后左心室与主动脉收缩压差明显降低,心功能改善,恢复到I级者约占80%,术后15年随诊约40%病例晚期死亡。晚期死亡原因有左心室流出道残留梗阻性病变,狭窄复发,房室传导阻滞和主动脉瓣或二尖瓣关闭不全等。

并发症状

主动脉瓣关闭不全病人的左室舒张期在接受左心房血液同时又额外地接受从主动脉反流的血液导致左心室舒张末期容量逐渐增大左心室随着肌原纤维节代偿机制产生离心性左心室肥厚,左心室顺应性增加以逐步适应左心室慢性容量负荷过重,保证左心室舒张末期容量增加而左心室舒张末期压力在正常范围,这种心肌代偿机制可以维持很长时间致使病人无症状但随着病程进展引起心室壁肥厚的加重左心主要在心内膜下区域随着左室收缩及舒张功能减退症状出现并很快左室功能减退为不可逆性。

因此这类病人往往因心肌代偿机制在很长的一段时间内因无任何症状而未能及时就诊一旦症状出现很快引起不可逆性左室功能改变即便手术预后也相对较差相当一部分患者并无明确的风湿活动病史,一般主动脉瓣关闭不全7—10年间反流逐渐增加最初左心房和左心室的舒张压并不增高,临床偶有活动后心悸或呼吸困难心尖搏动强烈和颈动脉搏动增强的体征多数患者于体检时,发现心脏杂音而无症状,如果一般活动后有显著的症状提示病情进一步恶化病程后期常因肥厚的心肌相对缺血而出现心绞痛与左心衰竭晚期患者常有睡眠不安夜间阵发性呼吸困难多恶梦心率增快面潮红胸痛或伴有阵发性高血压头痛严重心力衰竭和心绞痛者常于夜间猝死此外患者多汗不能耐热。

感染性心内膜炎是指由病原微生物直接侵袭心内膜而引起的炎症性疾病,在心瓣膜表面形成的血栓(疣赘物)中含有病原微生物。

急性细菌性心内膜炎通常以突然高热(39~40℃)心率加快乏力迅速严重的瓣膜损害等为首发症状脱落下的心内膜赘生物(栓子)随血液流向体内其他部位导致这些部位的感染感染瓣膜的基底部和感染性栓子栓塞处有脓液积聚短时间内(数天)出现心脏瓣膜穿孔并发生严重的血液回流,部分人出现休克肾脏和其他重要脏器出现严重功能障碍(这种状态称为脓毒综合征)动脉内感染导致动脉壁变弱可引起动脉破裂危及生命(尤其是发生在颅内或近心大动脉时)。

亚急性细菌性心内膜炎患者在出现心瓣膜损害或栓塞使医生明确诊断之前症状可以存在数月之久症状包括疲乏轻度发热(37.5~38.5℃)体重下降出汗和红细胞计数降低(贫血)对不明原因发热者如果心脏出现新的杂音或以往杂音的性质发生变化常常会怀疑是否存在心内膜炎发现脾脏长大皮肤上,可能出现类似微小雀斑一样的小斑点;同样的斑点也可能出现在眼巩膜(白眼仁)上或手指甲床下实际上这些斑点是很小的出血区域由从心瓣膜上脱落的极小的栓子所致较大的栓子可以引起腹痛上肢或下肢动脉的突然阻塞急性心肌梗死以及脑卒中。

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。