枇杷

物种起源

枇杷起源于以中国云南为分布中心的西南部。据记载,栽培枇杷的起源地可能在四川或云南,栽培历史久远。公元1世纪中国已有批把种植,西汉司马迁所撰《史记司马相如传》引《上林赋》中载:"占橘夏熟,黄甘橙揍,枇把松柿,亭来厚朴,博枣杨梅,樱桃蒲陶,隐夫奠棣,答沓离支,罗乎后宫,列乎北园。”1975年,湖北江陵发掘出的汉代古墓随葬品中有枣、桃、杏、批杷等果品。西晋郭义恭《广志》中载“批把出南安、键为、宜都”,即今乐山、宜宾、宜昌,均以产枇杷 著名。三国至隋朝时南方的6个朝代开始把枇把作为珍贵果树,以、鄂为中心向中原、华北、华南、华东各个方向呈辐射状传播,遍植于各名园中。唐宋时期,四川、湖北、陕南和江浙已是枇杷主产区,明清始福建和安徽渐次成为主产区。

枇杷起源于以中国云南为分布中心的西南部。据记载,栽培枇杷的起源地可能在四川或云南,栽培历史久远。公元1世纪中国已有批把种植,西汉司马迁所撰《史记司马相如传》引《上林赋》中载:"占橘夏熟,黄甘橙揍,枇把松柿,亭来厚朴,博枣杨梅,樱桃蒲陶,隐夫奠棣,答沓离支,罗乎后宫,列乎北园。”1975年,湖北江陵发掘出的汉代古墓随葬品中有枣、桃、杏、批杷等果品。西晋郭义恭《广志》中载“批把出南安、键为、宜都”,即今乐山、宜宾、宜昌,均以产枇杷 著名。三国至隋朝时南方的6个朝代开始把枇把作为珍贵果树,以、鄂为中心向中原、华北、华南、华东各个方向呈辐射状传播,遍植于各名园中。唐宋时期,四川、湖北、陕南和江浙已是枇杷主产区,明清始福建和安徽渐次成为主产区。

形态特征

常绿小乔木,高可达10米;小枝粗壮,黄褐色,密生锈色或灰棕色绒毛。

叶片革质,披针形、倒披针形、倒卵形或椭圆长圆形,长12-30厘米,宽3-9厘米,先端急尖或渐尖,基部楔形或渐狭成叶柄,上部边缘有疏锯齿,基部全缘,上面光亮,多皱,下面密生灰棕色绒毛,侧脉11-21对;叶柄短或几无柄,长6-10毫米,有灰棕色绒毛;托叶钻形,长1-1.5厘米,先端急尖,有毛。

叶片革质,披针形、倒披针形、倒卵形或椭圆长圆形,长12-30厘米,宽3-9厘米,先端急尖或渐尖,基部楔形或渐狭成叶柄,上部边缘有疏锯齿,基部全缘,上面光亮,多皱,下面密生灰棕色绒毛,侧脉11-21对;叶柄短或几无柄,长6-10毫米,有灰棕色绒毛;托叶钻形,长1-1.5厘米,先端急尖,有毛。

圆锥花序顶生,长10-19厘米,具多花;总花梗和花梗密生锈色绒毛;花梗长2-8毫米;苞片钻形,长2-5毫米,密生锈色绒毛;花直径12-20毫米;萼筒浅杯状,长4-5毫米,萼片三角卵形,长2-3毫米,先端急尖,萼筒及萼片外面有锈色绒毛;花瓣白色,长圆形或卵形,长5-9毫米,宽4-6毫米,基部具爪,有锈色绒毛;雄蕊20,远短于花瓣,花丝基部扩展;花柱5,离生,柱头头状,无毛,子房顶端有锈色柔毛,5室,每室有2胚珠。

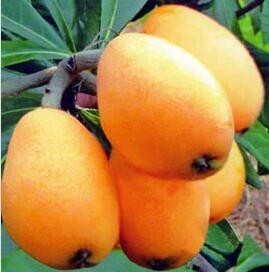

果实球形或长圆形,直径2-5厘米,黄色或桔黄色,外有锈色柔毛,不久脱落;种子1-5,球形或扁球形,直径1-1.5厘米,褐色,光亮,种皮纸质。花期10-12月,果期5-6月。

果实球形或长圆形,直径2-5厘米,黄色或桔黄色,外有锈色柔毛,不久脱落;种子1-5,球形或扁球形,直径1-1.5厘米,褐色,光亮,种皮纸质。花期10-12月,果期5-6月。

成熟的枇杷果子亦成束挂在树上,每个果子长3-5厘米,成圆形、椭圆、或长状“琵琶形”。枇杷表面被有绒毛,未熟时青绿色,较硬实,芳香气味较浓。成熟后外皮一般为淡黄色,亦有颜色较深,接近橙红色的。果肉软而多汁,主要可分为白色及橙色两种;称“白沙”(白枇杷)及“红沙”。当中白沙甜,果型较小;红沙较酸或颇酸,相对较大。每个枇杷果子内有五个子房,当中一至五颗发育成棕色的种子,人工开发的无籽品种则无种子。

生长习性

枇杷具生长快、结果早的特性,嫁接3-4年就开始结果,10年后进入盛果期,20-40年产量最高,以后逐年下降,70-100年进入衰老期,实生树寿命更长,但结果较迟。

枇杷具生长快、结果早的特性,嫁接3-4年就开始结果,10年后进入盛果期,20-40年产量最高,以后逐年下降,70-100年进入衰老期,实生树寿命更长,但结果较迟。

根系分布较浅,大部分分布在离地面5-30厘米之间,极少深达50厘米以下,水平分布则在100-200厘米左右;由于根群分布较狭而浅,在栽培上应重视深耕及施肥,使根系能深入土中,树体生长健壮。

枇杷每年抽梢约3-4次:

2月初到4月中旬抽生春梢,枝短而粗壮,叶片大而深绿,能成为当年结果母枝或由此抽生夏秋梢;

5月中旬到6月底抽生夏梢,由采果后果枝顶部与营养枝上抽生,比春梢细长而多,叶片小而狭,当年常成为开花结实的母枝,因此在采果后加施肥料,使夏梢生长良好,可保证翌年丰产;

7月底到8月中旬常从春夏梢顶端延伸成秋梢,已达结果期的秋梢很长,着生2-3叶或不生叶,顶端出现花蕾,成为结果枝,但也有出现节间长而生长快的营养性秋梢,到次年才能形成花穗;

冬梢则常在幼树上11-12月间抽生,盛果期后抽生少。

花期10-12月,果期5-6月;花芽分化一般在7-8月间夏梢停止生长后开始,开花顺序是树体顶部最早,中部次之,下部最迟,各支轴先开顶花,以后自下而上开放。

花期自10月开始至次年2月,长达3-4个月,1个花序约开1个月左右,分3批开放,10-11月开的叫“头花”,所结果实因生长期长,果形大,品质好,但易受冻害;

11-12月开的叫“二花”,受冻机会较前少;1-2月开的叫“三花”,受冻机会较前更少,但果实小。

果实在幼时生长缓慢,2月上旬主要是增大纵径,2月底至3月中旬纵横径相等增大,3月中旬至4月上旬则横径增大加快,因此后期管理多施速效性肥料有利于丰产。

分布范围

繁殖栽培

种植方法

嫁接换种技术

1.切接

切接法操作容易,成活率高,萌发抽梢快,接穗用量省,枇杷嫁接换种最佳接法。

切接法操作容易,成活率高,萌发抽梢快,接穗用量省,枇杷嫁接换种最佳接法。

锯(剪)砧:在换种树上选分布均匀、斜生的1-2级分枝2-3个,距分枝15-22cm处锯断,剪口应平滑,稍倾斜,不撕裂。锯口断面皮层用嫁接刀削平滑,稍倾斜,不撕裂。锯口断面皮层用嫁接刀削平滑,留嫁接部下面分枝角度大的斜生侧枝节1-2个作“抽水枝”,其余枝条从主干分杈处锯除,嫁接部位离地面高度约1米左右。

切砧:选树皮光滑处,在皮层与木质部交界处,略向木质部倾斜5-10度,稍带木质部纵切一刀,深2-2.5cm,切口平直,接部径粗6厘米以上的,在断面相对面切两处切口,嫁接两个接穗,便于接部断面尽快愈合。

削接穗:左手倒握接穗,右手握刀,在接穗基部稍带木质部削长2-2.5cm的长削面,相对一面切成45度的斜面,长1-1.5cm的短削面,两刀相交处成一线,倒转接穗,留1-2个芽眼削断、接穗削成楔形,长3-4cm,具有1-2个饱满芽眼,芽眼应处在两削面之间,长、短两削面要平直。

削接穗:左手倒握接穗,右手握刀,在接穗基部稍带木质部削长2-2.5cm的长削面,相对一面切成45度的斜面,长1-1.5cm的短削面,两刀相交处成一线,倒转接穗,留1-2个芽眼削断、接穗削成楔形,长3-4cm,具有1-2个饱满芽眼,芽眼应处在两削面之间,长、短两削面要平直。

插穗、包扎:接穗与砧木的形成层务必对齐、密切紧贴,插穗深度以微露削面为宜,以利与砧木断面伤口愈合。插穗后马上用薄膜带包扎,先在接部中上处紧扎两圈,固定接穗,使接穗与砧木切口形成层密贴,后用薄膜覆盖砧木断面,继续环扎薄膜带,包裹整个嫁接部,接穗部分用地膜留芽眼包裹。

2.嵌接

适用于主干高、嫁接部位干径粗15cm以上的换种树,嵌接操作较困难,成活率比切接低,接穗要求粗且用量大。

锯砧:一般在离地40-50cm处锯砧,主干应留1/4倒砧,切忌锯断。如树冠较大,锯砧前应先锯除树冠部分大枝条,减轻树冠重量,防主干撕裂、断砧。

砧木锯槽:用手锯在断面光滑处一侧纵锯宽1厘米左右,深1.2-1.5cm,长5-6cm的楔形缺口,用嫁接刀修切锯槽,使槽内比槽外略宽,槽上比槽下略宽,槽下部2厘米处由内向外倾斜,槽两侧要修切平直。在相应的对面同样开一个槽。

砧木锯槽:用手锯在断面光滑处一侧纵锯宽1厘米左右,深1.2-1.5cm,长5-6cm的楔形缺口,用嫁接刀修切锯槽,使槽内比槽外略宽,槽上比槽下略宽,槽下部2厘米处由内向外倾斜,槽两侧要修切平直。在相应的对面同样开一个槽。

削插接穗:在接穗枝条对称的两侧,稍带木质部削成长4-5cm的斜面,向内的一侧下端削长约2厘米的短斜面,深达接穗木质髓部,呈楔形,其形状与接口大小相似,穗削成后,对准两侧形成层插入接口,稍向下轻敲,使穗砧密贴。

包扎:接口空隙用锯屑堵塞,接部用薄膜带绑扎牢固,断面覆盖薄膜并扎紧,接穗部分用地膜留芽眼包裹。

繁栽时间

繁栽时间

以播种繁殖为主,可嫁接。播种可于6月采种后立即进行。嫁接一般以切接为主,可在3月中旬或4月-5月进行,砧木可用枇杷实生苗和 石楠。定植于萌芽前3月下旬至4月上旬,也可在梅南期5月-6月或10月进行。定植苗需多带须根和附土,以利成活。栽植地点以向南而风少处为好。

6月下旬,在主干上环割2-3道,使用50%托布津可湿性粉剂50倍液涂抹伤口预防病菌感染;6-7月,将所有枝径lcm以上、枝长70cm以上的主侧枝拉成与主干成50-55角,牵引枝梢向水平方向发展,使枝丫倾斜生长,略有下垂;其它枝条采取扭枝、揉枝让其改变枝条生长方向,以利花芽形成。

6月下旬,在主干上环割2-3道,使用50%托布津可湿性粉剂50倍液涂抹伤口预防病菌感染;6-7月,将所有枝径lcm以上、枝长70cm以上的主侧枝拉成与主干成50-55角,牵引枝梢向水平方向发展,使枝丫倾斜生长,略有下垂;其它枝条采取扭枝、揉枝让其改变枝条生长方向,以利花芽形成。

6-8月,不施氮肥,适当增施磷钾肥;6-8月拉枝后到花芽形成前,如果仍然无法控制旺枝生长,可在叶面喷施600-800倍磷酸二氢钾和硼酸的混合液2-3次。6-9月,对生长旺盛的枇杷树,要开沟排雨水,降低土壤水分,要适当截断表土的部分根群,降低枝条水分。

使用多效唑(PP333)土施0.5g/m+叶面喷施1000mg/L,在6月20日和30日左右各处理一次;或者在6-8月每月各叶面喷施多效唑1000mg/L一次,使夏梢很快停止生长,增大细胞液浓度和C/N浓度,促进花芽形成。

定植方法

枇杷种植

常在春芽萌动前或5-6月梅雨季节进行。栽植前园土须进行全面深耕,每穴施入腐熟堆肥或其他有机肥或草木灰,栽时苗木应带土球,并剪去1/3-2/3叶片,如果一周内无雨,应灌水直至成活。

株行距约4米×5米(视品种不同及土壤而异,大红袍较宽,软条白沙次之,夹脚较小),每亩约栽30-40株,有些品种自花不育或结实少(例如:大红袍),应混植授粉品种。

抚育管理

土肥水管理

枇杷需钾肥最多,氮、磷次之。一般每年施3-4次追肥,分别在2-3月,3月底-4月上旬,5月下旬-6月上旬及9-10月上旬施。

15-20年生壮年树在表土浅的山地每亩需氮肥10-15千克,磷肥10-12.5千克,钾肥12.5-15千克,表土深厚的平地,施肥量可适当减少;有时可在12月前增施一次防寒肥,也可采用根外肥,用3%过磷酸钙加0.3%尿素在5月初及5月底喷施2次,可以促进果实膨大,酸性土壤要施适量石灰调节pH值。

幼年枇杷园可在株行间间作豆类蔬莱与绿肥作物,增加收入及改良土壤;成年树园则每年进行5-7次中耕除草;有时可在春季翻土,深10-20厘米,这样可使冻后土壤疏松。

冬季一般在立冬时进行全面翻土,深13-16厘米,这样既可保肥、保水及防冻,又可清除病虫害;在开花前(10-11月)或夏季采果后进行培土以增厚土层,可以提高土壤肥力;同时在夏秋干旱时注意灌水,在枇杷成熟时如雨水过多则注意排水。在冬季进行覆盖培土防寒或烟熏防霜,降雪天要摇雪以防折枝。

整形及修剪枇杷的整形采用分层式,留主干高40-60厘米,分3-4层(层间距离50-80厘米),每层留2-4主枝,3-4年后可形成树冠。修剪则在春芽萌动前、花芽分化后及采果后进行,主要是删除过密枝、枯枝与徒长枝,有时也疏删部分弱果枝,一般用利刀削平剪日,涂以石硫合剂或波尔多液。

疏花与疏果

枇杷的花期自10月开放可延至次年2月,每花序有30-200朵花,周此应在开花前剪去1/2-1/3花朵(留先开韵花)。疏果则在3月下旬至4月上旬进行,大果品种每穗保留2-3果,中果品种留3-5果,小果品种留5-8果,应疏冻害及密生的桑,在幼果时也可喷以10ppm的蔟乙酸。

采收管理

采收时须注意选黄留青,分批采收,如需远运的约八九分熟时即可采收。采收时应由外围下部开始,逐渐向内转入上部,并注意轻采轻放。采收后应分级包装。

采收时须注意选黄留青,分批采收,如需远运的约八九分熟时即可采收。采收时应由外围下部开始,逐渐向内转入上部,并注意轻采轻放。采收后应分级包装。

温度控制

枇杷原产亚热带,要求较高的温度,年平均气温12℃以上即能正常生长,但进行经济栽培的年平均气温应在15-17℃,且无严寒天气。枇杷花期在冬末春初,冬春低温将影响其开花结果。气温-6℃时对开花、-3℃时对幼果即产生冻害;10℃以上花粉开始发芽,20℃左右花粉萌发最合适。但气温或地温达30℃以上时,枝叶和根生长滞缓而不良,果实在采摘前7-15天遇上35℃的高温,很容易产生日灼伤害,甚至失去食用价值。

枇杷原产亚热带,要求较高的温度,年平均气温12℃以上即能正常生长,但进行经济栽培的年平均气温应在15-17℃,且无严寒天气。枇杷花期在冬末春初,冬春低温将影响其开花结果。气温-6℃时对开花、-3℃时对幼果即产生冻害;10℃以上花粉开始发芽,20℃左右花粉萌发最合适。但气温或地温达30℃以上时,枝叶和根生长滞缓而不良,果实在采摘前7-15天遇上35℃的高温,很容易产生日灼伤害,甚至失去食用价值。

枇杷对土壤要求不严,适应性较广,一般土壤均能生长结果,但以含砂或石砾较多疏松土壤生长较好。

土壤要求

1、枇杷种植宜选择平整,土层深厚疏松、肥沃、富含有机质的历年耕种的高产旱地,以土壤pH6.0为最适宜,选地必须考虑水源,保证在每年的11月至翌年的5月果园能灌溉,交通和运输方便。不宜选用地势低平容易积水的土地。种植前要全面深耕30cm以上。

1、枇杷种植宜选择平整,土层深厚疏松、肥沃、富含有机质的历年耕种的高产旱地,以土壤pH6.0为最适宜,选地必须考虑水源,保证在每年的11月至翌年的5月果园能灌溉,交通和运输方便。不宜选用地势低平容易积水的土地。种植前要全面深耕30cm以上。

2、有灌溉条件宜在2-3月份种植;没有灌溉条件的应在6月中旬( 雨季初期)种植。

3、气候温暖,枇杷树生长快,种植密度宜为960.5株/h㎡,株行距3m×3.5m,定植3年后可投产。经一定年限后再实行间伐,有利于管理和获得早期丰产。

4、在种植前一年的9-10月份,趁土壤湿润开挖深60cm、口宽80cm、底宽70cm的定植坑,同时把表土和底土分开堆放。每定植坑施入30kg农家肥或糖泥、0.8kg钙镁磷肥作底肥,与表土混合后施入植穴,再将原底土全部回填。回填工作必须在种植枇杷苗2个月前结束,以使基肥充分腐熟、填土沉实。

4、在种植前一年的9-10月份,趁土壤湿润开挖深60cm、口宽80cm、底宽70cm的定植坑,同时把表土和底土分开堆放。每定植坑施入30kg农家肥或糖泥、0.8kg钙镁磷肥作底肥,与表土混合后施入植穴,再将原底土全部回填。回填工作必须在种植枇杷苗2个月前结束,以使基肥充分腐熟、填土沉实。

移栽苗应选无病虫、叶色浓绿、根系发达,嫁接口粗度要在lcm以上,接口愈合良好,接口以上45-50cm(最好是分枝的)。种植时,苗株根颈部应以地面平齐,不能过深,应剪去部分叶片、嫩枝,以减少蒸发。种植时让细土和根系充分接触,压实根部周围土壤,每株必须浇约20L定根水,待水渗下后再盖一层细土。在离地面45-50cm处定干。

病虫防治

病害:

褐斑病,可在5月下旬及6月下旬至7月初各喷一次倍量式波尔多液200倍或甲基托布津800倍液防治。

虫害:

枇杷黄毛虫,在春夏秋梢抽发幼虫盛发时期进行人工摘除及喷施80%敌敌慢乳油1000倍液或20%杀灭菊酯乳油8000倍液等毒杀,冬季刮去树干上越冬蛹茧并保护蛹内寄生蜂。

同时枇杷还易发生“碎梢"病,系缺钾性生理病害,可在11月至次年1月或8-9月增施钾肥,也可用树冠喷钾法,即用0.3-0.6%磷酸二氢钾或1%硫酸钾喷洒,每隔3-4天喷1次,连续喷3-5次。

种类介绍

中国是枇杷生产大国。在对枇杷的长期栽培和选育中,形成了众多的品种,有枇杷品种300多个。枇杷的分类,主要有枇杷品种原产地分类法和果肉色泽分类法两种方法。

中国是枇杷生产大国。在对枇杷的长期栽培和选育中,形成了众多的品种,有枇杷品种300多个。枇杷的分类,主要有枇杷品种原产地分类法和果肉色泽分类法两种方法。

1.枇杷品种原产地分类法

枇杷品种原产地分类法,是根据枇杷品种原产地的不同,将枇杷品种分为南亚热带品种群和北亚热带品种群两大类。

南亚热带品种群,主要包括原产于热带边缘及南亚热带地区的品种,如福建的早钟6号、解放钟和长红3号等。这类品种耐热性较好,枝梢粗壮。木质部较疏松,生长迅速。树形较开张,叶片大,果实大,但风味稍淡。开花期和成熟期较一致。将其引至冬季温度较低的枇杷栽培地区种植,幼果越冬时容易受冻害。

北亚热带品种群,主要包括原产于北亚热带及温带南缘地区的品种,如浙江的大红袍和洛阳青、江苏的白玉和照种,以及安徽的光荣等。这类品种耐寒耐旱性较强,枝梢的木质部硬韧。树冠扩展级慢,树形较直立,叶片小,叶色绿。果实较小,果色和风味较浓。开花期和成熟期不一致。将其引至温度较高的福建、广东地区种植,往往生长过旺,结果性能下降。

北亚热带品种群,主要包括原产于北亚热带及温带南缘地区的品种,如浙江的大红袍和洛阳青、江苏的白玉和照种,以及安徽的光荣等。这类品种耐寒耐旱性较强,枝梢的木质部硬韧。树冠扩展级慢,树形较直立,叶片小,叶色绿。果实较小,果色和风味较浓。开花期和成熟期不一致。将其引至温度较高的福建、广东地区种植,往往生长过旺,结果性能下降。

枇杷果肉色泽分类法,是根据果肉的色泽,将枇杷分为红肉类(红砂)和白肉类(白砂)两大类。红肉类枇杷,果肉呈橙红或橙黄色,树体生长比较健壮,抗性较强,容易栽培。产量较高,肉质较粗,风味稍逊,耐贮运,可供鲜食和加工。如解放钟、早钟6号、大红袍、洛阳青、白玉和光荣等。

白肉类枇杷,果肉呈白色、乳白色或淡黄色。植株一般生长稍弱,抗性较差。果皮薄,肉质细,味甜,品质佳,适于鲜食。产量较红肉类稍低,栽培技术要求较高。成熟期如多雨,则易裂果。如浙江的软条白沙、福建的白梨和江苏的白玉等。

主要价值

经济价值

枇杷树姿优美,花、果色泽艳丽,是优良的绿化树种与蜜源植物,枇杷木材红棕色,可制作木梳、手杖、农具柄等。

食用价值

食物营养成分

| 食物名称 | 枇杷 |

| 含量参考 | 约每100克食物中的含量 |

| 能量 | 41 千卡 |

| 蛋白质 | 0.8 g |

| 脂肪 | 0.2 g |

| 碳水化合物 | 9.3 g |

| 不溶性膳食纤维 | 0.8 g |

| 钠 | 4 mg |

| 镁 | 10 mg |

| 磷 | 8 mg |

| 钾 | 122 mg |

| 钙 | 17 mg |

| 锰 | 0.34 mg |

| 铁 | 1.1 mg |

| 铜 | 0.06 mg |

| 锌 | 0.21 mg |

| 硒 | 0.7 μg |

| 维生素B1(硫胺素) | 0.01 mg |

| 维生素B2(核黄素) | 0.03 mg |

| 烟酸(烟酰胺) | 0.3 mg |

| 维生素C(抗坏血酸) | 8 mg |

| 维生素E | 0.24 mg |

成熟的枇杷味道甜美,营养颇丰,有各种果糖、葡萄糖、维生素A等。当中胡萝卜素含量在各水果中为第三位。除了鲜吃外,亦有以枇杷肉制成糖水罐头,或以枇杷酿酒。枇杷不论是叶、果和核都含有扁桃苷。

成熟的枇杷味道甜美,营养颇丰,有各种果糖、葡萄糖、维生素A等。当中胡萝卜素含量在各水果中为第三位。除了鲜吃外,亦有以枇杷肉制成糖水罐头,或以枇杷酿酒。枇杷不论是叶、果和核都含有扁桃苷。

药用价值

枇杷叶亦是中药的一种,以大块枇杷叶晒干去毛入药,有止咳、清肺胃热,降气化痰的功用,常有与其他药材制成“川贝枇杷膏”。但枇杷与其他相关的植物一样,种子及新叶轻微带有毒性,生吃会释放出微量氰化物,但因其味苦,一般不会吃足以致害的分量。

枇杷叶亦是中药的一种,以大块枇杷叶晒干去毛入药,有止咳、清肺胃热,降气化痰的功用,常有与其他药材制成“川贝枇杷膏”。但枇杷与其他相关的植物一样,种子及新叶轻微带有毒性,生吃会释放出微量氰化物,但因其味苦,一般不会吃足以致害的分量。

枇杷叶在临床应用中具有高效、低毒的优点。现代技术已从枇杷叶中分离出多种有效成分,如橙花椒醇、金合欢醇等挥发油及酒石酸、熊果酸、齐墩果酸、苦杏仁苷、鞣质、B族维生素、维生素C、山梨醇等。枇杷叶中有效成分的药理作用及其临床良好疗效已引起人们广泛关注。《本草纲目》中记载:“枇杷叶气薄味厚,阳中之阴,治肺胃之病”,枇杷叶也可用来治疗胃病。

镇咳、平喘、祛痰作用:所含苦杏仁苷在体内水解产生的微量氢氰酸有止咳作用,水煎剂或乙酸乙酯提取物有祛痰和平喘作用。其叶所含之挥发油有轻度祛痰作用,但相比而言,枇杷叶止咳作用强,祛痰作用较差。临床研究发现,枇杷叶与茄梗等配伍口服或双侧定喘穴野枇杷叶注射液穴位注射,对慢性支气管炎有明显疗效。

抗感染作用:枇杷叶水煎剂或乙酸乙酯提取物在体外对金黄色葡萄球菌有抑制作用,对白色葡萄球菌、肺炎双球菌及痢疾杆菌亦有抑制作用。亦有研究证实枇杷叶的水提取液在鸡胚外对甲型流感病毒PR具有一定程度的抗病毒作用。

抗炎作用:枇杷叶乙醚冷浸提取物及所含熊果酸对大鼠角叉菜胶所致局部用药有抗炎作用,温浸提取物局部用药或灌胃给药、冷浸提取物灌胃给药均无抗炎作用。

降血糖:在对降糖植物资源的调査中发现,枇杷叶常用作民间偏方,用于冶疗糖尿病,疗效可靠。动物实验证实,枇杷叶粗提物对四氧嘧啶对糖尿病小鼠的降糖作用优于西药苯乙双胍及格列本脲。药理硏究则证实是枇杷叶中的黄酮成分通过清除氧自由基,起到降糖作用。

植物文化

相关作品

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。

上一篇 药线引流

下一篇 老年人先天性心血管疾病

产甘肃、

产甘肃、