老年心肌病

病因

(一)发病原因

随着年龄的增加,老年人冠状动脉粥样硬化性心脏病和高血压心脏病等疾病亦随之增多,其发生率明显升高,它们是老年人慢性心力衰竭的常见原因,但不属于老年人心肌病范畴,心肌弥散性纤维化和心肌纤维退行性病变也许是老年心肌病慢性心力衰竭主要因素。

(二)发病机制

1.后负荷

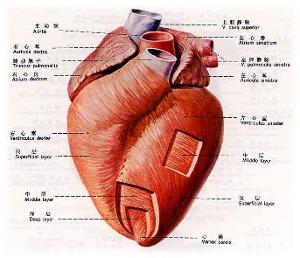

后负荷是心脏收缩射血时所受阻力,这主要取决于动脉系统和血流动力学的状态,老年人随着年龄的增长,动脉系统血管壁结构的改变包括血管中层弹力组织丧失和破坏,血管壁钙沉积,管壁胶原数量和成分改变,这些血管壁结构的改变,均能使后负荷增加,这也是老年人心血管结构与生理改变的主要原因之一,有两项指标可反映心脏后负荷的情况,前者称为周围血管阻力(peripheral vascular resistance,PVR),是平均血流阻力,通过平均心排出量和压力来测定,后者称为特异血管阻抗(characteristic vascular impedance,CVI),是搏动时血流的阻力,是通过主动脉内压力与血流的时间变化来测定,PVR与周围血管床的横断面积呈反比,CVI与动脉顺应性呈负相关,PVR和CVI的增加反映动脉顺应性降低,周围血管床减少,一组报道观察了20~60岁正常人PVR与CVI随年龄变化的情况,CVI与PVR分别增加了137%和37%,这反映随年龄增长,动脉顺应性降低,周围血管床减少,血压升高是后负荷增加的主要因素。

据流行病学统计资料显示,70岁前男性与女性收缩压每年增加1mmHg,70岁以后女性收缩压每年增加1.2mmHg,60岁后舒张压轻微增高,血压升高的原因是:动脉系统血管壁弹性减退,动脉顺应性下降,周围血管床减少,为维持一定的心排出量,心室必须加大力量和压力射血以克服血压升高所致阻力增加,神经激素与年龄相关的后负荷增高密切相关,循环中的儿茶酚胺水平随年龄增加而增高,但肾上腺素缩血管作用与年龄相关的后负荷增高无关,相反,血管平滑肌的肾上腺素舒血管作用随年龄增加而降低,主要是因为血管平滑肌肾上腺素受体数目下降及cAMP的激活受损,这种对肾上腺素刺激的舒血管反应受损在运动时更为明显,其他激素如组织胺,肾素与血管紧张素等与老年改变相互关系尚无肯定的定论,动脉系统的弹性减退,顺应性下降,可引起收缩压升高,导致左心室壁张力增加。

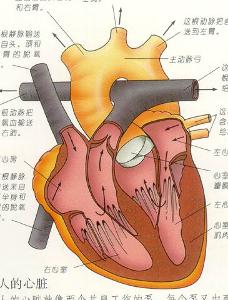

根据Laplace定律,左心室壁张力和心室收缩压,心室半径及心室壁厚度有关(左心室壁张力=收缩压×心室半径/2×心室壁厚度),为适应或代偿年龄增长而伴随的血压升高,心肌肥厚使左心室壁张力维持在正常范围,据报道,从25~80岁心脏重量每年增加1~1.5g,心室壁的厚度增加最终可达30%,但左心室腔大小保持正常范畴,如不存在伴随疾病,如高血压,瓣膜病变等,心室壁厚度始终不超过正常值的上限,年龄相关的心室壁肥厚不是细胞增生,而是心肌细胞肥大和纤维化改变,心肌细胞肥大主要表现为形态类似肌小节成分的增加。

2.前负荷

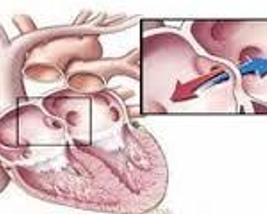

前负荷是指心脏舒张末期心室内血容量,心室舒张末期血容量增加,肌小节伸展,收缩蛋白对钙的敏感性增加,收缩力增加,这是心室收缩曲线的基础,符合Frank-Starling定律,心肌收缩力量与心室舒张末期血容量密切相关,放射核素显像与超声心动图的资料表明,静息状态下老年人与青年人心室容量无明显差异,说明静息时前负荷不随年龄而改变,虽然静息状态前负荷不变,但舒张期充盈随年龄而改变,主要是心肌结构和生化改变,心室壁僵硬度增加,心室顺应性降低,舒张早期充盈受限,资料表明,20~80岁舒张早期充盈下降50%,收缩后主动舒张和舒张时波动充盈速率决定舒张早期充盈的程度,主动脉舒张发生在等容舒张期阶段,这是一个需能过程,收缩蛋白,肌球蛋白与肌纤蛋白位置回复,在这个阶段,细胞质中钙浓度降低,钙与肌钙蛋白分离,阻止肌球蛋白与肌纤蛋白之间继续作用,心室舒张,动物实验研究论证了以下观点:

前负荷是指心脏舒张末期心室内血容量,心室舒张末期血容量增加,肌小节伸展,收缩蛋白对钙的敏感性增加,收缩力增加,这是心室收缩曲线的基础,符合Frank-Starling定律,心肌收缩力量与心室舒张末期血容量密切相关,放射核素显像与超声心动图的资料表明,静息状态下老年人与青年人心室容量无明显差异,说明静息时前负荷不随年龄而改变,虽然静息状态前负荷不变,但舒张期充盈随年龄而改变,主要是心肌结构和生化改变,心室壁僵硬度增加,心室顺应性降低,舒张早期充盈受限,资料表明,20~80岁舒张早期充盈下降50%,收缩后主动舒张和舒张时波动充盈速率决定舒张早期充盈的程度,主动脉舒张发生在等容舒张期阶段,这是一个需能过程,收缩蛋白,肌球蛋白与肌纤蛋白位置回复,在这个阶段,细胞质中钙浓度降低,钙与肌钙蛋白分离,阻止肌球蛋白与肌纤蛋白之间继续作用,心室舒张,动物实验研究论证了以下观点:

①老年鼠经过长期锻炼能不依赖心肌重量改变逆转兴奋收缩耦联而引起有关细胞变化,

②在实验诱发心肌肥大的年轻大鼠中,甚至超过老年心肌肥大程度,因无心肌肌球蛋白ATP酶V1型向V3型转变,故收缩和舒张时程并不延长,

③在没有心肌肥大的老年鼠右心室乳头肌中也有类似细胞改变,从上述研究结果得出,兴奋耦联改变和心室肥大无关,资料表明,老年化可能是不依赖心肌肥大,导致兴奋收缩耦联改变的主要因素,其他一些因素,如长期锻炼也能调节老年心肌兴奋收缩耦联机制。

症状

1、老年心肌病一般病程漫长,可以相对平稳多年,而后又反复发作慢性心功能不全达数年或更长时间,一旦出现严重心力衰竭则预后不良,当老年人出现不明原因心力衰竭,查不出其他病因(如高血压,缺血性心脏病,瓣膜病等)存在,应该考虑到患老年心肌病的可能,最常见的临床表现是心脏储备功能下降及心功能不全,单纯因老年心肌病所致心力衰竭可能并不常见,常常在应激情况下,如甲状腺功能亢进,贫血,手术,感染,劳累和过高热时,则会有心功能不全临床表现,老年心肌病最重要表现是潜在性心功能不全,在正常状态下,严重的心功能不全或心力衰竭表现并不明显,常在感染时,输液过速时和过度劳累时诱发心力衰竭,老年心肌病常合并其他心脏病,如合并瓣膜性心脏病,高血压病及缺血性心脏病时,血流动力学异常,临床症状有时比单一心肌病更易表现,老年心肌病患者比年轻病人的心功能不全更加严重, 老年心肌病迄今仍无统一的特异性诊断标准,常采取排除其他器质性心脏病以确立诊断。

2、老年心肌病的症状及体征与扩张型心肌病相似,国内江氏曾提出老年扩张型心肌病诊断标准,可资参考: 1.年龄>60岁, 2.活动后心悸,气短,临床有心功不全表现(心功能NYHA-Ⅱ,Ⅲ级), 3.体检,X线及UCG有心脏扩大,心/胸比率>0.55, 4.心脏听诊第一心音减弱,有病理性S3,S4, 5.有晕厥发作史或动脉栓塞现象, 6.心律失常,并呈多样性,多变性,心肌损害,有异常Q波, 7.排除其他器质心脏病及继发性心脏病。

检查

鉴别

老年心肌病应与冠心病,风心病,老年性淀粉样变性等疾病相鉴别。

1.冠心病

重症冠心病患者心肌缺血程度明显,有多发性心肌小灶梗死区或广泛心肌纤维化,各房室心脏扩大伴有慢性心功能不全,表现与老年心肌病类似,但冠心病多有典型心绞痛症状,有明确的心肌梗死史;超声心动图显示心肌节段性运动减弱或反向运动;冠状动脉造影及核素检查有助于鉴别诊断。

则多以二尖瓣狭窄为突出表现,具有特征性二尖瓣舒张期隆隆样杂音,超声心动图具有特征性二尖瓣狭窄病变表现,一般容易鉴别。

3.老年性心脏淀粉变性(senile cardiac amyloidosis)

为局灶性沉积性病变,临床常见而危害不显著,少数重症病人,心脏收缩,舒张功能障碍,有体位性低血压,多种心律失常,心电图示异常Q波,充血性心力衰竭,有时可与老年心肌病相混淆,但该病心肌肥厚而不明显扩张,二维超声心动图可见“小斑点”样外观,有助于鉴别诊断。

并发症

治疗

(一)治疗

老年心肌病病因不明,故缺乏特殊治疗。晚期出现心力衰竭,治疗方案与其他心脏病引起心力衰竭的治疗相似。积极纠正血流动力学改变,抑制心肌钙负荷过重,降低循环中儿茶酚胺及血栓素B2水平等保护心肌的治疗,均有一定效果。在促进病变逆转的治疗之后,可使症状明显改善,病情逐渐趋于稳定。

1.一般治疗 心力衰竭患者应强调卧床休息,老年病人可减慢心率,降低或减轻心脏负荷,延长心脏舒张时间,有利于静脉回流,增加心肌供血,同时氧耗量降低,改善心功能。特别注意积极防治呼吸道感染,尽可能减少诱发心力衰竭的机会。一旦发生呼吸道感染,应及早选用抗生素、利痰、平喘等措施予以控制。另外,适当吸氧,补给能量(二磷酸果糖、三磷腺苷、泛癸利酮),电解质补充(钾、镁),抗心律失常及抗凝等措施,视病情需要,加以兼顾。

1、洋地黄制剂:临床实践证明洋地黄强心剂仍为治疗心力衰竭的一线药物。老年心肌病患者心力衰竭伴快速心房颤动时,可收到强心和调整心律的良好效果。小剂量毛花苷C(西地兰)或地高辛给药,对顽固性心力衰竭患者,短期可明显改善其血流动力学。但老年人易有低氧血症,心肌病变时对洋地黄的敏感性增高,加之老年人多有肾功能减退,故应小剂量应用,应监测血药浓度,严密观察,以免发生洋地黄中毒。

2、其他正性肌力药物:近年来非洋地黄强心剂用于治疗心力衰竭,效果良好,开辟了新的治疗途径。其中双吡啶衍化物氨力农(amrinone)能抑制心肌细胞内磷酸二酯酶活性。增加细胞内cAMP含量,在钙离子参与下发挥较强的正性肌力效用,以5~10µg/(kg·min)剂量静脉滴入,可消除重症心力衰竭患者的反射性交感神经兴奋,并能直接扩张血管,改善肾功能,增加尿量,降低左心室充盈压,增加心排血量。此药作用持久而无耐药现象。对于那些洋地黄作用不显效的心力衰竭患者仍可奏效。但氨力农由于出现较严重的血小板减少症而停止长期用药的临床试验。在长期临床试验中也发现该药可使心率加快,增加心肌耗氧量,可诱发室性心律失常。目前主张此类药物仅适合用于重症或对常规洋地黄治疗反应差的心力衰竭患者短期静脉给药,而不宜长期应用。另外,多巴胺和多巴酚丁胺为心脏β1、β2受体兴奋剂,有较强增进心肌收缩作用并能扩张肾血管,产生有利于心脏和肾脏功能的血流动力学效应,用1.5~5µg/(kg·min)静脉滴注,对某些难治性心力衰竭可减低肺及外周阻力,增加心脏指数,而获疗效。但必须小剂量给药,密切观察,避免不利反应。

3.β-受体阻滞药 自1975年Waagstein等首先应用β-受体阻滞药治疗扩张型心肌病心力衰竭成功以来,临床对顽固性心力衰竭的治疗有很大改观。在证实第二代β-受体阻滞药美托洛尔(metaprolol)有效之后,一些新的第三代β-受体阻滞药相继问世。如卡维地洛(carvedilol)和拉贝洛尔(labetalol)可兼有阻滞α1-受体和β-受体,降低外周阻力,扩张冠状动脉和肾血管,降低肺毛细血管楔压有一定效果。吲哚洛尔(平哚洛尔)和塞利洛尔(celiprolol)兼有兴奋外周血管β1受体和内在拟交感活性及轻度膜稳定作用,对窦房结抑制作用较轻,故有窦性心动过缓者也可应用。布新洛尔(bucindolol)可直接扩张血管,经过长期治疗随访,老年心肌病心力衰竭患者的心悸、气短、呼吸困难、腹水、水肿等症状得到缓解、心脏缩小,运动量增加。同时血流动力学及神经体液指标亦有改善,静息左室功能改善(心功能由2.5降至1.5级),射血分数提高(由0.26上升至0.37以上),心脏指数提高,血浆去甲肾上腺素浓度降低。不少患者的生存时间得到延长。

(1)β-受体阻滞药治疗心力衰竭的机制:①心力衰竭时心肌内儿茶酚胺储备耗竭,但血液循环中浓度增高,初期发挥代偿作用,后期心肌内β(尤其β1)受体下调,数量减少(可下降60%~70%),α受体增多,心力衰竭发展。β-受体阻滞药能使β-受体上调,密度增加,恢复其对β兴奋剂的敏感性,改善心肌收缩功能。②阻滞儿茶酚胺对心肌的毒性作用。③减慢心率,降低心肌耗氧量。④减少肾素和加压素的释放,减轻血管收缩和体液潴留。⑤有效抑制交感神经兴奋剂所致的心律失常,降低死亡率或猝死率。

(2)应用β-受体阻滞药注意事项:①由于β-受体阻滞药的负性肌力作用,不能作为治疗心力衰竭的常规一线药物,只有在强心、利尿、血管扩张药效果不显著,心力衰竭症状不能控制,心率快时慎重选用。②必须从小剂量开始,不能求之过急。药物疗效可能在数周或数月之后出现,切勿盲目仿效国外用法。③选择性β1兼α1受体阻滞药优于非选择性β-受体阻滞药。④密切观察用药后病情变化,如有心动过缓,低血压或不能耐受治疗时,应立即停用。

4.钙拮抗药 老年心肌病患者心力衰竭时存在心肌细胞钙离子蓄积负荷过重,能量消耗过多。1989年Figullar等在传统抗心力衰竭治疗基础上,给予钙拮抗药地尔硫(diltiazem)治疗一组22例扩张心肌病心力衰竭患者,平均随访15个月,结果15例症状缓解,心功能改善,LVEF由0.34增到0.44,6例无变化,1例恶化,无1例死亡。对照组中9例死亡,11例恶化。症状改善3例,无变化2例。两组比较有极显著性差异。

5.血管扩张药 血管扩张药治疗心力衰竭在临床广泛应用,并取得良好疗效。其主要作用是扩张外周血管,降低外周阻力,减低心室射血阻抗,增加心排血量。目前血管扩张药种类很多,根据患者心脏前后负荷不同,选用不同种类血管扩张药。如静脉淤血严重,心室充盈压明显增高的患者宜选用小静脉扩张剂如硝酸甘油、二硝酸异山梨醇等以增加静脉系统容积,降低静脉压,减少回心血量,减轻前负荷,也可减轻肺循环负担,改善心功能。另一方面,心力衰竭时常伴有交感神经兴奋引起的外周血管收缩,心脏后负荷加重。此时宜选用小动脉扩张剂如肼屈嗪(肼苯哒嗪)或酚妥拉明(phentolamine)等药物,减轻后负荷,有力地提高心排血量,缓解低排血量引起的多种临床症状。并可改善肺循环淤血状态。此外,临床已广泛应用的血管紧张素转换酶抑制药(ACEI),为近十几年来心力衰竭治疗的一大进展。对难治性心力衰竭,不论病因如何及血浆肾素的高低,均有良好疗效,且持续时间长。自从1981年第一个口服有效的卡托普利批准应用以来,现时国外批准上市的ACEI制剂达16种以上,目前我国常用的有卡托普利、依那普利、苯那普利、赖诺普利及培朵普利等等,可根据病情选用。资料表明,经过ACEI药物治疗,心力衰竭症状明显好转,踏车试验耐受量和心室射血分数均有显著增加。

6.利尿药 在心力衰竭治疗中,利尿药能发挥重要作用,它能迅速减轻心脏负荷,有效地缓解症状,常和强心药,血管扩张药配伍应用,作用显著,已为治疗充血性心力衰竭的基本方案。但在肺、体循环淤血症状缓解之后,应间断给药,并及时化验电解质,尤其是血钾情况,注意及时补钾,以免发生电解质紊乱等不良反应。对老年患者还应密切观察血压情况,要防止大量利尿导致血压过低,以免发生心、脑血管供血不足。

(二)预后

老年性心肌病一般病程漫长,可以相对平稳多年。单纯因老年性心肌病造成心力衰竭并不多见,往往在应激情况下,如甲亢、贫血、感染、手术和过高热时,出现心功能不全的临床表现。可反复发作慢性心功能不全数年或更长时间。一旦出现严重心力衰竭则预后不良。

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。

2.

2.