腰疝

流行病学

病因

1.解剖因素腰部三角区缺乏肌肉的保护是引发腰疝的先天性因素,约占腰疝的19%。

2.创伤在后天性致病因素中,约有26%为创伤性和手术源性造成,因为腰部的创伤或局部切口(如肾切除后)愈合不良造成腰三角区的更加薄弱。

3.腹内压增高占腰疝病例的55%,其中主要是慢性咳嗽、长期便秘、排尿不畅等各种原因使腹腔内压增高,诱发本病。

4.腰部肌肉萎缩如脊髓灰质炎后遗症引起的腰部肌肉萎缩,或肥胖性肌肉萎缩,使肌肉和筋膜的保护作用进一步降低,腰三角区更加薄弱。

发病机制

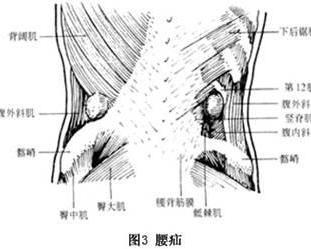

腰部三角是腹壁的薄弱区鶒它由下腰三角间隙和上腰三角间隙构成。下腰三角(Petit氏三角):位于腰部下方,下界为髂嵴,外界为腹外斜肌后缘,内界为背阔肌的前缘。三角的底面为腹内斜肌,表面有浅筋膜。此三角因缺少足够的肌肉层次,而成为腹后壁鶒的一个薄弱区之一。上腰三角(Grynfeltt-Lesgaft氏三角):位于第12肋与竖脊肌的夹角内,在下腰三角的上前方。内界是坚脊肌外缘,上界为三角的底边鶒,由第12肋和下后锯肌的下缘组成,外界为腹内斜肌后缘。三角的底面为腹横肌起始部的腱膜,其前方有肋下神经,髂腹下神经和髂腹股沟神经跨过,顶为背阔肌。此三角的最大弱点是在第12肋的下方,该处只有腹横筋膜而没有背阔肌的覆盖。当发生创伤或行腰部手术后愈合不良,或疾病造成肌肉退行性变时,其肌肉和筋膜的保护作用则进一步降低,使原本存在的解剖薄弱区发生重大缺陷,在腹腔内压增加时即使腹腔内脏由此两间隙脱出形成腰疝。因上腰三角较为恒定且间隙较大,故上腰三角腰疝较多见,腰疝的疝内容物多为小肠和结肠。 实验室检查: 目前没有相关内容描述。 其它辅助检查: 1.X线检查腰疝病人的侧位X线胃肠钡剂造影可见小肠或结肠进入腰部肿块内,是具有特殊意义的辅助检查手段。2.CT扫描可发现腰疝和局部缺损。

临床表现

有先天性和获得性2种。1.先天性腰疝一般在生后小儿哭闹时即发现侧腹部肌肉相当髂嵴上方,腹外斜肌最后部分与背阔肌之间,有一半圆形突起肿物柔软无压痛表面皮肤正常,可触及位于肿物内的肠管、脏器外形、按压时可闻及肠鸣音,哭闹时增大安静时可还纳,还纳后于侧腹壁可触及卵圆形缺损孔隙。2.获得性腰疝多发生于年老消瘦者。大多数病人没有特殊的症状仅于腰部见一缓慢增大的肿块,肿块质地软而且易于还纳,站立时肿块明显,俯卧位时消失;局部有胀感或牵拉感。触诊可有咳嗽冲击感。巨大腰疝可有消化不良等症状。 并发症: 腰疝的疝囊颈较宽大较少发生疝内容物的嵌顿、绞窄,其发生率约占全部腰疝的10%疝内容物一旦嵌顿、绞窄则腰部肿块不能还纳,并且出现局部疼痛和肠梗阻等。

诊断

治疗

1.非手术治疗(1)适应证:①2岁以内的小儿,因随着年龄的增长,腹壁肌肉不断发育,局部裂隙可逐渐缩小。②没有明显临床症状的较小腰疝者。③有明显手术禁忌者(2)方法健康搜索:小儿可用疝带局部加压治疗成人暂用弹性绷带紧束支托,以防止疝环进一步增大。

2.手术治疗腰疝修补手术是治疗的基本方法。(1)适应症:①2岁以上的小儿,经非手术治疗疝囊无明显缩小者②大疝有明显临床症状者③腰疝发生嵌顿者。(2)手术原则:①还纳内容物:手术时先游离疝囊,小的疝囊不必切开,可直接将其推进囊口内;大鶒的疝囊回复疝内容物后健康搜索,应将多余的疝囊切除。②关闭腹横筋膜缺损,修补腹壁缺陷:较小的腹壁缺陷可用丝线连续缝合疝环、周围筋膜及肌肉加固,缺损过大者则要求利用肌肉带蒂或游离阔筋膜腰筋膜、臀筋膜转移修补,或使用人造合成材料加强修补。1997年Heniford报告应用腹腔镜经腹膜后间隙修补腰疝,方法是建立腹膜后间隙后,置入聚丙烯或聚四氟乙烯补片固定于髂嵴与第12肋之间,并取得了较好的疗效。(3)腰壁缺损修补方法:①Dowd手术:腰疝修补首先要求缝补或叠瓦式缝合腰背部筋膜,再采用Dowd手术将腰三角两侧肌肉直接拉拢缝合。在腰上三角区可利用背阔肌筋膜向外侧翻转缝补缺损。在腰下三角区可将带蒂的臀大中肌筋膜和阔筋膜瓣自髂嵴向上翻转缝补缺损巨大腰疝可采用自体阔筋膜或聚丙烯网片修补。②经后腹膜镜手术:Habib(2006)通过后腹膜镜或经腹腔后腹膜镜手术进行无张力修补获得较好效果。首先在腰部作一小切口,以手指分离后,插入10mm的套管针制造后腹膜气腹在直视下,解剖后腹膜脂肪,并将5mm的套管针插入11肋外侧,将腹膜后脂肪内翻入后腹膜腔,游离侧腹膜、结肠和输尿管暴露腰壁,观察缺损然后将聚丙烯假体网与腰壁缝合,覆盖缺损。当后腹膜腔难以关闭时,需采用膨化聚四氟乙烯网(e-PTFE)关闭缺口。

2.手术治疗腰疝修补手术是治疗的基本方法。(1)适应症:①2岁以上的小儿,经非手术治疗疝囊无明显缩小者②大疝有明显临床症状者③腰疝发生嵌顿者。(2)手术原则:①还纳内容物:手术时先游离疝囊,小的疝囊不必切开,可直接将其推进囊口内;大鶒的疝囊回复疝内容物后健康搜索,应将多余的疝囊切除。②关闭腹横筋膜缺损,修补腹壁缺陷:较小的腹壁缺陷可用丝线连续缝合疝环、周围筋膜及肌肉加固,缺损过大者则要求利用肌肉带蒂或游离阔筋膜腰筋膜、臀筋膜转移修补,或使用人造合成材料加强修补。1997年Heniford报告应用腹腔镜经腹膜后间隙修补腰疝,方法是建立腹膜后间隙后,置入聚丙烯或聚四氟乙烯补片固定于髂嵴与第12肋之间,并取得了较好的疗效。(3)腰壁缺损修补方法:①Dowd手术:腰疝修补首先要求缝补或叠瓦式缝合腰背部筋膜,再采用Dowd手术将腰三角两侧肌肉直接拉拢缝合。在腰上三角区可利用背阔肌筋膜向外侧翻转缝补缺损。在腰下三角区可将带蒂的臀大中肌筋膜和阔筋膜瓣自髂嵴向上翻转缝补缺损巨大腰疝可采用自体阔筋膜或聚丙烯网片修补。②经后腹膜镜手术:Habib(2006)通过后腹膜镜或经腹腔后腹膜镜手术进行无张力修补获得较好效果。首先在腰部作一小切口,以手指分离后,插入10mm的套管针制造后腹膜气腹在直视下,解剖后腹膜脂肪,并将5mm的套管针插入11肋外侧,将腹膜后脂肪内翻入后腹膜腔,游离侧腹膜、结肠和输尿管暴露腰壁,观察缺损然后将聚丙烯假体网与腰壁缝合,覆盖缺损。当后腹膜腔难以关闭时,需采用膨化聚四氟乙烯网(e-PTFE)关闭缺口。

预防

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。

上一篇 先天性直肠与周围脏器瘘

下一篇 一条龙

在12肋及髂嵴之间,

在12肋及髂嵴之间,