结肠憩室病

名称

概述

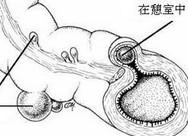

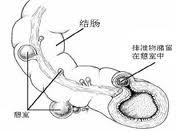

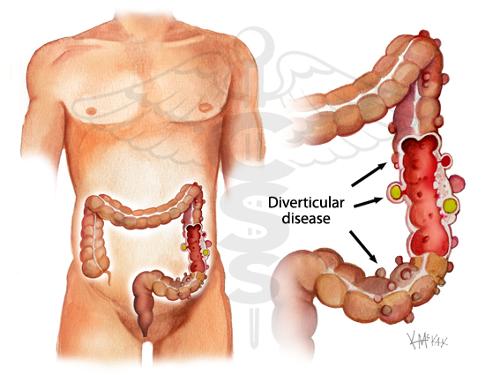

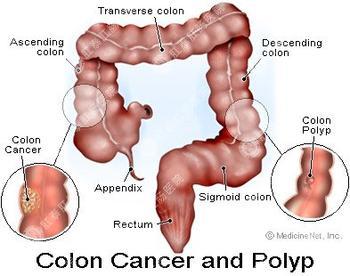

结肠憩室病(diverticulosis of colon)是指结肠的黏膜和黏膜下层经肌层向外突出的袋状结构,其形态学特点是位于结肠系膜与对系膜两结肠之间,自结肠壁突出囊状物,或沿结肠带侧成串排列。乙状结肠,降结肠最常受累,憩室分为2类,真性(先天性)憩室和假性(后天)憩室。先天性憩室包括结肠全层,较少见,大多数结肠憩室无肌层,属假性憩室,而且是后天因素造成的。获得性憩室则系粘膜通过肠壁肌层的弱点疝出。因此它是继发于肠腔内压力的增高,迫使粘膜经肠壁肌肉的薄弱区向外突出。

病因

1.先天性因素

Evans提出先天性右半结肠憩室病可能是由于肠壁的胚胎发育异常所致Waugh则认为盲肠憩室是由于胚胎7~10周时盲肠过度生长造成,正常时该部位发育应该是萎缩的。部分结肠憩室病人有家族史。

大多数憩室病是后天原因造成的组织学研究并未发现结肠壁肌层有先天异常憩室发病率随年龄增大而增高现象亦为此提供有力证据,真正属于先天性的结肠憩室罕见

2.后天性因素

有学者认为西方发达国家低纤维素饮食是造成憩室病的主要原因,以下临床研究结果可以证实:①发病率有明显的地理分布特点;②50年代后发病率逐渐增高;③流动人群饮食改变后憩室发病率发生变化;④发病率随年龄增大而增加;⑤高纤维素饮食能预防憩室病。

(1)影响憩室形成的因素:

一是结肠壁的张力二是结肠腔和腹腔的压力差。任何部位的腔内压都可以通过Laplace压力定律测定。Laplace压力定律(P=kT/R,P为结肠腔内压力,T为肠壁张力,R为结肠半径,k为一常数)说明:肠腔内压与肠壁张力成正比与肠壁半径成反比近来,用压力计研究证明连续的分节运动时,结肠特别是乙状结肠可以产生很高的腔内压。结肠内最大的腔内压位于降结肠和乙状结肠,此压力足以引起黏膜突出结肠肌肉形成憩室。

亦可能是憩室发病的1个因素。结肠环形肌内的胶原纤维呈交叉分布使结肠壁保持张力,随着年龄增大,结肠腔内部位的胶原纤维变细,弹性蛋白纤维作用减弱结肠壁的弹性和张力降低。因此,最狭窄、最肥厚的乙状结肠是憩室的好发部位。结肠带的肌肉处于收缩状态,故不易发生憩室已经证实,憩室病人的乙状结肠平滑肌肌束较正常人肥厚。即使没有形成肥厚的平滑肌肌束,异常平滑肌肌束也是憩室前期的一种表现异常的平滑肌肌束,并不仅仅局限在乙状结肠亦可表现在结肠的其他部位如直肠上段。这一点在乙状结肠切除以后表现得更加明显在疾病的早期,结肠壁的这些薄弱点已表现出来。此外,结构蛋白变化造成的结缔组织紊乱也在憩室疾病的早期起一定作用。

(3)结肠运动:

分节律性收缩和推进性收缩两类。前者主要将右半结肠内容物来回混合,促使水分和盐类被吸收。后者则将粪便向远端运送集团蠕动(mass peristalsis)可将粪便直接从右半结肠推送至乙状结肠和直肠上段而引起便意。结肠憩室易发生在结肠带之间薄弱的肠壁上。当分节运动时腔内压力增高,这些潜在的薄弱部位在血管进入结肠壁的地方易形成憩室。

(4)肠壁的顺应性:

肠壁的顺应性异常也可能是憩室的病因。静息及刺激状态下对结肠的动力学研究支持这一观点Eastwood等研究发现,有症状的结肠憩室病人对某些药物、食物和扩张气囊表现出过度异常的结肠压力反应。正常时腔内压力和容积呈线性关系。但在憩室病人压力很快达到稳定期,即使容积增加,压力亦保持稳定憩室病人压力反应的阈值明显低于正常人。结肠壁顺应性降低的原因可能与肥大的平滑肌和结构紊乱的胶原纤维有关。

通过测定发现憩室病人的基础压力明显高于正常人。乙状结肠内压力异常增高时,病人可出现左髂窝疼痛不适和排便延迟。憩室病人的肌电频率是12~18Hz,高于正常人(6~10Hz)憩室病人的结肠肌电图不同于肠激惹综合征,二者关系仍不明显。伴有疼痛的憩室病人往往合并肠激惹综合征,而且此类病人基础压力往往增高。憩室病人在进食,给予新斯的明或吗啡后,结肠运动指数明显高于正常人。度冷丁并不增加乙状结肠内压普鲁苯辛和麸糠可降低结肠内压静息和刺激状态下的压力异常,在切除乙状结肠后也不能改善,提示整个结肠功能障碍。

总之,憩室的发病原因有待阐明,可能是结肠平滑肌异常,分节收缩时腔内压力增高肠壁的顺应性降低和低纤维素饮食等多种因素共同作用的结果。

3.相关因素

(1)肥胖:以往曾认为肥胖与憩室病有关,但研究证实事实并非如此。Hugh等发现皮下脂肪厚度与憩室发生率无关

(2)心血管病:高血压和憩室病无相关关系,但动脉粥样硬化的病人憩室发病率增加,推测与肠系膜下动脉缺血有关。以前有过心肌梗死发作的男性病人,憩室发病率为57%明显高于同年龄组的男性病人(25%)年龄在65岁以上,伴有脑血管意外的病人憩室发病率明显高于对照组人群。

(3)情感因素和肠激惹综合征:未发现心理和情感因素与憩室发病有关,此点与肠激惹综合征不同肠激惹综合征与憩室病有很多相似之处(如大便重量粪胆酸及粪电解质含量等方面),前者的肠腔基础压力也是增高的,而且二者常同时存在。肌电图检查二者均有快波出现对食物和新斯的明刺激均有过度的压力反应,而且高纤维饮食可纠正二者异常的排送时间增加大便重量降低肠腔内压。一般认为,抑制排气和排便会增加肠腔内压,促进憩室形成,但事实并非如此因为年轻人的括约肌功能很强,憩室发病率不高而直肠括约肌松弛的老年人反而多发。另外发现巨结肠和便秘的病人,憩室并不多见。

(4)肠炎性疾病:肠炎性疾病与憩室病的关系较为复杂憩室病人伴有溃疡性结肠炎时结肠内压增高憩室病合并Crohn病的病人约2/3出现溃疡和低位瘘管等肛周症状Crohn病并发憩室的发病率较正常人高5倍,主要临床特征是疼痛,不全肠梗阻、腹部肿物、直肠出血发热和白细胞增多。Berridge和Dick利用放射学方法研究了Crohn病与结肠憩室病的关系,发现当Crohn病逐渐发展时,憩室病逐渐“消失”;反之当Crohn病逐渐缓解时,憩室病重又出现这种奇特的现象易发生炎性包块,脓肿及瘘管等并发症,特别在老年人更易形成肉芽肿。放射学检查除了发现脓肿和狭窄外,憩室的黏膜是完整的,而Crohn病的黏膜溃疡、水肿Fabriaus等发现左侧Crohn病常与憩室病同时存在。

(5)其他:憩室病与胆道疾病、裂孔疝、十二指肠溃疡阑尾炎及糖尿病有关,常伴发痔疮、静脉曲张腹壁疝、胆囊结石和裂孔疝而小样本研究发现憩室病与十二指肠溃疡及动脉疾病无明显关系。病例对照研究发现摄入非类固醇类抗炎药易产生严重的憩室并发症。

(6)结、直肠恶性肿瘤:憩室病与结、直肠息肉及肿瘤的关系仍不明确。Edwards发现憩室病人发生恶性肿瘤和良性腺瘤的几率较普通人群低,也很少并发息肉和结直肠癌。

症状

(一)结肠憩室病

约有80%结肠憩室病的患者并无症状,如果最终被发现的话,只是在作钡灌肠X线摄片或内窥镜检查时意外发现。与憩室有关的症状,实际上是其并发症——急性憩室炎和出血的症状,在无并发症结肠憩室病患者中的症状如偶发性腹痛、便秘、腹泻等,是由于伴随的动力疾病,而憩室的存在只是巧合。体检时左下腹可有轻度触痛,有时左结肠可扪及如一硬的管状结构。虽有腹痛,因无感染,故无发热和白细胞增高。在钡灌肠摄片中除见有憩室外,尚可见有切段性肠痉挛和肌肉增厚,导致肠腔狭窄,并呈锯齿状。

(二)急性憩室炎

(二)急性憩室炎

急性发作时有程度不同的局限性腹部疼痛,可呈刺痛、钝痛和绞痛,大多疼痛部位在左下腹,偶尔位于耻骨上、右下腹、或整个下腹部。病员常有便秘或排便频数,或同一病员二者兼有,排气后可使疼痛缓解。炎症邻接膀胱可产生尿频、尿急。根据炎症部位和严重性还可伴恶心和呕吐。体检时有低热,轻度腹胀,左下腹触痛,以及左下腹或盆腔肿块,粪便中有隐血,少数粪便中肉眼有血,但在有憩室周围炎存在时罕有发生大出血者,此外,还有轻至中度白细胞增高。

急性憩室炎是结肠憩室病中最常见的并发症,据Rodkey和Welch报道美国麻省总医院收治的结肠憩室病病例中43%为急性憩室炎和局部感染。急性憩室炎可发生在结肠的任何部位,包括直肠。在西方国家中,乙状结肠是最常见的部位,而在日本和中国,则以右侧结肠较为常见。在已知有憩室病的患者中,约有10%~25%的患者至少有一次急性憩室炎的发作。

虽然憩室炎时发生大量直肠出血是罕见的,但急性憩室炎时30%~40%患者的最初的陕西省术是粪便隐血阳性。约有10%~25%患者虽经治疗48h仍无改善或更趋恶化需急症手术处理。约有70%进行急症手术的病员其最初的表现都十分危重。免疫有损害的病员对内科治疗的反应是不佳的。Perkins等报道这类病员用禁食、补液、抗生素等治疗,100%失败,而进行手术则有较高的病废率和死亡率。

因此,大多数移植中心推荐已证实憩室炎者在移植前作一选择性结肠切除术。急性憩室炎在<40%的病员中是不多见的,而且其临床过程也多凶险。Freishlay等报道报道77%40岁以下的病员在其第一次发作时就需手术治疗,而且这些病员常表现为严重的并发症如游离穿孔。右侧结肠的憩室可能是全结肠憩室发展过程中的一部分,是涉及右侧结肠少数憩室的一个孤立的过程,或者更常见的是一个孤立的单个真正的憩室。在中午病员中右侧憩室炎往往酷似急性阑尾炎。

(三)急性憩室炎并发脓肿

急性憩室炎最常见的并发症是发生脓肿或蜂窝组织炎,可以位于肠系膜、腹腔、盆腔、腹膜后、臀部或阴囊。常在腹部或盆腔一直肠指检时可扪及一具触痛的肿块,在憩室引起的脓肿还伴有不同程度脓毒症的征象。

(四)急性憩室炎并发弥漫性腹膜炎

当一个局限的脓肿破裂或憩室游离穿孔入腹腔后,可造成化脓性或粪性腹膜炎。大多数这类病员表现为急腹症和不同程度的脓毒性休克。据报道,化脓性腹膜炎的死亡率为6%,而粪性腹膜炎的死亡率则高达35%。

(五)急性憩室炎伴瘘管形成

在所有急性憩室炎的病员中约有2%发生瘘管,但在最终为憩室病进行手术的病员中则有20%存在瘘管。内瘘可能来自相邻器官与病变炎症结肠和邻接的肠系膜粘着,可有或无脓肿存在。随着炎症过程的恶化,憩室的脓肿自行减压,溃破至粘着的空腔脏器,从而形成瘘管。

由于脓肿得到了有效的引流,这一结果常可免除急症手术。约有8%患者将发生多发性瘘管,男性比女性更多出现多发性瘘管,推测是由于女性子宫成为隔开乙状结肠与其他空腔脏器的屏障,大多数发生憩室性结肠膀胱瘘或结肠阴道瘘的病员先前曾作子宫切除术。憩室炎引起的瘘管可侵犯许多器官,大多数结肠皮肤瘘——外瘘的病员多发生在为憩室病作肠切除后出现吻合口并发症——吻合口漏所致。

(六)急性憩室炎并发肠梗阻

国外在大肠梗阻中由憩室病引起者约占10%,国内憩室病引起完全性结肠梗阻者不多见,但由于水肿、痉挛和憩室炎的炎症变化所致的部分梗阻则是常见的。

并发症

(1) 结肠憩室炎:急性发作时有程度不同的局限性腹部疼痛,可呈刺痛、钝痛和绞痛,大多疼痛部位都在左下腹,偶尔位于耻骨上、右下腹或整个下腹部。炎症邻接膀胱可产生尿频、尿急。根据炎症部位和严重性还可伴有恶心和呕吐。

(2) 结肠憩室出血:老年人憩室病多伴有动脉硬化以及动脉血管畸形、化学性或机械性损害等,易于发生憩室出血,出血通常以右半结肠憩室为多,巨型或多发性憩室、憩室炎并发出血者较多。

(3) 结肠憩室炎并发脓肿:急性憩室炎最常见并发症发生脓肿或蜂窝组织炎,可以位于肠系膜、腹膜、盆腔、腹腔后、臀部或阴囊。常在腹部或盆腔直肠指检时扪及一具触痛的肿块,在憩室引起的脓肿还伴有不同程度脓毒症的症像。

(4) 结肠憩室并发穿孔:憩室游离穿孔入腹腔后,可造成化脓性或粪性腹膜炎。大多数这类患者表现为急腹症和不同程度的脓毒性休克症。

检查

1.X线检查

(1)腹部平片检查:单纯憩室病的腹部平片检查通常是正常的因此价值不大。憩室炎的影像特点是:肠壁移位或狭窄,黏膜改变,在病变近侧或远侧肠段内尚可见到多发憩室腹部平片可发现腹腔脓肿,小肠结肠梗阻引起的多个气液平面和胀气肠管。

(2)灌肠造影:应用钡剂或水溶性造影剂对比灌肠对于诊断无症状性的憩室病价值较大比结肠镜更为可靠,钡剂充盈的憩室表现为突出结肠壁的球状突起,钡剂排出后仍可看到憩室显像,无炎症表现。结肠痉挛或钡剂充盈,可能会掩盖憩室。有时憩室内翻或积存大便而易同息肉混淆,因此应多方向观察、摄片,排空后摄片可提高诊断准确率。

Veidenheinler认为在憩室病症状完全缓解后至少1周以上,才能行钡灌肠检查。但延迟检查也影响对疾病范围、程度、伴有疾病及并发症的及时诊断和处理。水溶性造影剂灌肠可减少脓肿瘘管和穿孔的危险。钡灌肠检查可发现憩室病的范围,狭窄程度,有无炎性肠疾病,还可以发现脓肿或通向皮肤、小肠、结肠阴道或膀胱的瘘管。憩室周围炎造影的表现为:乙状结肠变短,呈锯齿状,造影剂不能充盈憩室,病变的范围较肿瘤的病变范围长;穿孔的部分表现为造影剂通过肠壁呈线形进入脓腔。但钡灌肠易遗漏息肉、恶性肿瘤和黏膜病变,其诊断准确率约75%。肿瘤钡灌肠特点是边界清楚,肠腔狭窄比较局限的肿块影像,伴有黏膜中断;而憩室炎则没有黏膜中断,肠腔狭窄界限不是很明显。炎症消退后,憩室显影良好,而不出现肿瘤影像。

(3)膀胱造影:在钡灌肠难于显示瘘管时,膀胱造影可清楚显示结肠膀胱瘘。结肠膀胱瘘最具有诊断意义的检查是膀胱镜检或膀胱造影,可发现膀胱壁呈泡状水肿静脉肾盂造影则难发现乙状结肠和膀胱顶部的瘘管。

2.CT扫描

国外应用CT扫描诊断憩室炎逐渐增多。炎症发作时,钡灌肠影像无特异性而CT扫描可发现结肠壁增厚结肠周围炎症瘘管窦道、脓肿和狭窄(图17)CT诊断可发现98%憩室炎病人有结肠周围炎症,敏感性较高。灌肠虽可发现腔内的病变但不易发现结肠病变周围的炎症。CT检查用于以下情况:①怀疑瘘或脓肿形成;②保守治疗后情况没有改善者;③特殊病例诊断不明确者;④同时存在右半肠憩室炎或巨大结肠憩室的病人。CT扫描有助于术前经皮穿刺引流脓肿进行定位。对诊断结肠膀胱瘘的价值也较大。

3.乙状结肠镜检查

在憩室炎发作时亦常应用特别是合并有结肠梗阻时。为了与息肉和肿瘤鉴别镜检时要充入少量空气。但不宜在急性憩室的活动期进行结肠镜检,而宜在炎症消退之后。

4.B超检查

结肠憩室较少应用,但具有无损伤性、经济、方便等优点,常用于经皮穿刺引流结肠外脓肿。B超对于鉴别炎性肿块和脓肿作用较大如果小肠胀气炎性肿块和脓肿较小时,B超诊断价值不大。

用于憩室病并发大量出血的病人,特别急性出血期(>0.5ml/min),憩室内有造影剂外泄即可明确诊断。血管造影不仅可以明确出血部位,还可注入药物收缩血管进行止血对于不适宜手术的病人可行栓塞治疗。择期手术切除病变肠管,会大大降低急诊手术死亡率。

6.99mTc检查

99mTc标记的红细胞和99mTc硫胶体诊断憩室出血没有特异性,但99mTc硫胶体扫描可发现小至0.1ml/min的出血点。缺点是肝脏摄取硫胶体可能会掩盖出血点。99mTc标记的红细胞适用于间歇性出血的病人,因为红细胞被清除出循环并不像胶硫体那样快,一般不用于计划手术的病人。

鉴别诊断

1.结肠癌

结肠癌与憩室病有较多相似之处:均随年龄增大发病率增加;可发生在任何结肠部位,乙状结肠多发;临床症状相似,如大便习惯改变,下腹痛;均可引起梗阻或穿孔;临床病程均较隐匿;均可引起出血。但憩室炎腹痛较剧烈,伴有发热、白细胞增多;结肠癌出血是潜血阳性或少量出血,而憩室病出血可少量、中等量或大量出血。约有20%的憩室病人合并有息肉或肿瘤。Boulos等报道23%的憩室病人合并有结肠息肉,8%的憩室病人合并有恶性结肠肿瘤,而钡灌肠对于二者鉴别的假阳性率较高,Forde报道12例病人有11例疑为肿瘤,后经乙状结肠镜检排除了恶性肿瘤。钡灌肠的诊断肿瘤假阳性率为10%~20%。诊断息肉的假阳性率为22%~35%。因此对于左侧结肠病变,乙状结肠镜是首选的检查手段。

2.阑尾炎

盲肠憩室炎或乙状结肠的憩室炎位于右下腹时,可出现类似阑尾炎症状,但阑尾炎较憩室炎更为常见,多有转移性腹痛的特点。盲肠憩室炎早期疼痛固定于右髂窝,而不在脐周或上腹部,疼痛亦不是从脐周或上腹部开始,从症状出现到入院时间较长(3~4天),呕吐少见,恶心和腹泻多见。如果不排除阑尾炎,需进行手术探查,如发现有憩室炎,通常一并切除。因此,遇到右下腹疼痛而病因不明确时,可行CT扫描以排除憩室炎。

3.炎症性肠病

结肠炎性疾病和憩室炎均可出现腹痛,大便习惯改变,便血和发热。溃疡性结肠炎易同憩室炎鉴别,溃疡性结肠炎几乎都波及直肠,故直肠镜检即可简单准确地排除溃疡性结肠炎。憩室炎和克罗恩病均可形成窦道、梗阻和脓肿,当造影发现多发的腔内病变和纵形的黏膜下瘘管,则克罗恩病的可能性较大。老年病人的憩室病和克罗恩病较难鉴别时,可行灌肠或内镜检查以获正确诊断。

憩室并发出血时,症状类似十二指肠溃疡出血,如经直肠排出大量鲜红血液,常伴有低血容量休克表现,应仔细鉴别。询问病史、体检、留置胃管、胃镜检查,可排除上消化道出血。先天性血管发育不良、动静脉畸形、毛细血管扩张症、血管病等为下消化道出血病因。憩室病并发大出血,核素扫描和结肠镜检有助于诊断,但选择性肠系膜动脉造影在急性出血时是最可靠、最有确诊意义的检查,根据造影血管走行、分布、造影剂是否外溢和肠管显影判断病灶位置,区别憩室、肿瘤和血管畸形。

治疗

(一)内科治疗

急性憩室炎无并发症时可先采用内科治疗,包括禁食、胃肠减压、静脉补液、广谱抗生素和严密临床观察等。一般,胃肠减压仅在有呕吐或有结肠梗阻证据时才使用。可供选用控制革兰阴性需氧菌和厌氧杆菌的抗生素很多,不用抗生素自行消退的急性憩室炎也常看到。补充食物纤维和解痉剂在处理急性憩室炎病员中并无地位。大多数病例经内科治疗其症状将迅速减轻。

(二)手术治疗

1、选择性手术的病例,术前应作全面检查和充分准备,包括肠道清洁和抗生素准备。由于乙状结肠是最常受侵部位,故乙状结肠是首先需予切除的肠段、在切除范围上是有争议的,必须确定合适的近切端与远切端,结肠应充分游离,并保证吻合股段有良好血供和吻合口无张力。Benn等认为将吻合口作在直肠上可明显降低憩室炎的复发。并非所有结肠憩室都需切除,但在吻合口远端不应留有憩室。曾患憩室炎的结肠由于先前炎症,结肠浆膜面总有改变,结肠系膜有浸润,有助于识别。但即使在满意的切除后,许多病员原先存在的憩室又会增大,憩室病会发展,约有7%~15%又会复发急性憩室炎。在内科治疗的病员和进行手术的病员中,一定时间后症状复发的比率是相同的。

因为对内科治疗无反应而进行切除手术的病员,术前可能不适宜作肠道清洁准备。在这种情况下可选作Hartmann手术,或采用术中近端结肠灌洗清洁后一期端端吻合,不作结肠造口。近年来的发展趋势,更倾向选作一期吻合术。甚至脓腔切除后一期吻合,不作粪便转流。

2、为憩室病的急性炎性并发症进行手术时,首先应从静脉中给予第二代或第三代头孢菌素及甲硝唑。某些病员可能需从静脉中给予应激剂量的类固醇激素。术前外科医师应估计到盆腔解剖的因素,有可能需暂时性结肠造口或回肠造口,对此在术前应向病员及其家属说明,使之有思想准备。此外,由于急性炎症反应,输尿管常可受累,在急症手术中误伤机率极大,为此宜常规手术前作膀胱镜检查,放置输尿管导管作支撑。

急症手术病员宜取膀胱截石位,经中线剖腹切口进行探查,探查目的是确定诊断,判断腹腔炎症情况,了解肠道准备是否充分,以及有无其他病变。据Colcock报道,可高达25%患者术前诊断为憩室炎伴脓肿或瘘管,结果发现为穿孔性癌肿。显然,如果是癌肿,切除目标和范围就将改变。为此,Haghes等(1963)将憩室病的炎性并发症分为4类:

①局限性腹膜炎;

以后,Hinchey等(1978)提出了相同的分类:

以后,Hinchey等(1978)提出了相同的分类:

③弥漫性化脓性腹膜炎;

④弥漫性粪性腹膜炎,此分类获得广泛采用。

1983年Killingback提出了一个更为复杂和精细的分类。

憩室病伴并发症者最好是既引流脓肿,控制腹膜炎,又切除炎性病变肠段。近年来大量资料证明保守的引流和造口手术的病废率与死亡率均明显高于切除手术。而以往三期手术的方法已被一期和二期手术所取代。当前有大量资料显示一期手术是安全的,但在具体决定一期或二期手术时有几点必须重视的因素:

①肠腔空虚、无粪质,表示肠道准备满意,或手术中通过灌洗能达到这一要求;

②肠壁无水肿;

④腹腔感染和污染较局限、并不太严重;

⑤手术医师对病员全身情况以及有无其他特殊危险因素的了解。

近年来之所以热衷于一期吻合,主要原因在于曾患弥漫性腹膜炎并施行Hartmann术的病员重建肠道连续的困难。

至于二期手术可有两种选择,一是Hartmann式远端缝闭,近端结肠造口,二期再行吻合。在因弥漫性化脓性腹膜炎或弥漫性粪性腹膜炎而行切除手术时,一般适用这一术式。

另一种是一期吻合,辅助性近端结肠造口或回肠造口或结肠内绕道术,一般适用于因非弥漫性化脓性腹膜炎或弥漫性粪性腹膜炎手术,而因其他因素不宜一期吻合者。

对右侧结肠憩室炎的手术仍有分歧,按Schmit等的意见,如能排除癌肿,局限性结肠切除已足够,如癌肿不能排除或肠活力有疑问,应作右半结肠切除术。但Fischer和Farkas认为急性憩室炎伴局限性蜂窝组织炎的患者,只要能排除癌肿,不能切除,术后应用抗生素就可治疗成功。

预防

1.不良预后因素

不良预后因素包括年龄、早期症状复发、腹部肿块、尿路症状、粪性腹膜炎,可增加死亡率及发病率。40岁以下病人若出现并发症则预示病变将继续发展。预示死亡的不良因素包括:持续败血症,术前低血压,应用类固醇。应用类固醇或非类固醇类抗炎药,可增加瘘脓肿腹膜炎的发病率,类固醇还可增加结肠穿孔和出血的危险,合并有Crohn病者预后不良。

2.病死率

尽管复苏手段发展,新的抗生素应用,病死率并未有所降低。憩室穿孔引起的粪性腹膜炎病死率在1966年为70%,这一数字至今仍高居不下,目前统计为56%。化脓性腹膜炎的病死率较低是否合并有结肠穿孔是判断化脓性腹膜炎病人预后的关键Haglund等报道穿孔性腹膜炎病人病死率为33%,未穿孔性腹膜炎病人的病死率仅为3%。局限性败血症病人病死率低于弥漫性化脓性腹膜炎,死亡并非由憩室病本身引起,和腹腔污染程度及手术方式有关。Kyle报道,仅12%病人因保守治疗而死于憩室病,33%病人死于无关疾病,如肺炎、心血管疾病肾功能衰竭、脑出血和肿瘤扩散。结肠切除手术的总死亡率为10%,急诊手术死亡率为30%择期手术死亡率为7%。

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。

(2)

(2)