粪类圆线虫病

名称

概述

由粪类圆线虫寄生于人体肠内引起的疾病。成虫主要寄生在十二指肠和空肠上部的粘膜内,引起类似溃疡病的疼痛,也可有腹泻及腹痛;虫卵在粘膜内孵出幼虫,进入肠腔随宿主粪便排出体外,并在土壤中发育为感染期幼虫,俟机钻入人体皮肤,此时局部皮肤有痒感及红疹;幼虫经血液循环至肺脏,可引起肺炎,痰中偶可找到幼虫;又经咽部而进入小肠上部,侵入粘膜内发育成熟、产卵;有时幼虫也可在肠腔内发育为感染期幼虫,引起自身感染;在免疫低下的患者则可因自身感染而引起暴发性重症感染,在肠道引起溃疡、坏死甚至穿孔,肺部病变也较严重,可出现呼吸困难、咳血、青紫等现象,甚至可侵犯中枢神经系统而引起昏迷或死亡。诊断依据粪便中找到幼虫。丙硫苯咪唑驱虫有效。

病原学

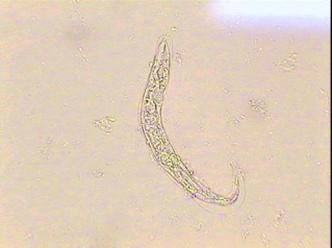

一自生世代:雄虫长宽约0.7×(0.04~0.05)mm,雌虫约1.0×(0.05×0.075)mm。虫卵与钩虫卵相似,长宽约70μm×40μm,在温暖潮湿的土壤中,虫卵在数小时内孵出杆状蚴。杆状蚴于1~2月内经数次蜕皮,发育为自由生活的成虫。自生世代可循环多次。杆状蚴也可经2次蜕皮发育为丝状蚴,直接经皮肤侵入人体,营寄生生活。

二寄生世代:感染期幼虫(丝状蚴)侵入人体后,进入血液循环,经右心至肺,穿破肺泡壁毛细血管,经支气管、咽至消化道,多在小肠内发育成熟和定居,但也寄生于大肠和肺脏等处。一般认为在人体内无雄虫寄生。雌虫长宽约2.2mm×(0.03~0.075)mm。咽管为体长的1/3或2/5,阴门位于体后1/3处。雌虫多钻入肠粘膜内产卵。卵较自生世代的略小,内含幼虫,数小时即孵化出汗状蚴,自肠粘膜逸出,随粪便出体外。这种杆状蚴有两种发育途径:一是在外界蜕皮直接发育为感染性丝状蚴,聚集在地面泥土上,伺机经皮肤侵入人体营养寄生生活;二是随粪便排出的杆状蚴的外界不良育为丝状蚴,而是发育为自生世代的雌虫和雄虫,经交配产卵,孵出杆状蚴,再发育为成虫,产卵,孵出杆状蚴,如此反复多次,在外界营自由生活。当外界条件改变时,自生世代的杆状蚴又可发育为丝状蚴经皮肤侵入人体,营寄生生活。

二寄生世代:感染期幼虫(丝状蚴)侵入人体后,进入血液循环,经右心至肺,穿破肺泡壁毛细血管,经支气管、咽至消化道,多在小肠内发育成熟和定居,但也寄生于大肠和肺脏等处。一般认为在人体内无雄虫寄生。雌虫长宽约2.2mm×(0.03~0.075)mm。咽管为体长的1/3或2/5,阴门位于体后1/3处。雌虫多钻入肠粘膜内产卵。卵较自生世代的略小,内含幼虫,数小时即孵化出汗状蚴,自肠粘膜逸出,随粪便出体外。这种杆状蚴有两种发育途径:一是在外界蜕皮直接发育为感染性丝状蚴,聚集在地面泥土上,伺机经皮肤侵入人体营养寄生生活;二是随粪便排出的杆状蚴的外界不良育为丝状蚴,而是发育为自生世代的雌虫和雄虫,经交配产卵,孵出杆状蚴,再发育为成虫,产卵,孵出杆状蚴,如此反复多次,在外界营自由生活。当外界条件改变时,自生世代的杆状蚴又可发育为丝状蚴经皮肤侵入人体,营寄生生活。

此外,本虫在人体寄生时还有自身感染情况。此类自身感染常有3种类型:

①直接体内自身感染:在肠粘膜内自虫卵出杆状蚴后,杆状蚴就在肠粘膜内侵入血液循环继续发育。

②间接体内自身感染:杆状蚴自肠粘膜肠逸出后,在肠腔内迅速蜕皮2次发育丝状蚴,再自小肠下段或结肠粘膜侵入血循环。

③体外自身感染:丝状蚴随粪便排出后,又自肛门周围皮肤侵入人体。

病理改变

粪类圆线虫轻度感染时的致病作用比较轻微,但因此虫能引起自身感染,重度感染时可致息患者死亡,故此虫的致病作用已渐引起重视。虫体在人体内移行或寄生于不同部位时所引起的病理变化不同。

一肛周皮肤病变:当幼虫侵入肛门周围皮肤后,可引起小出血点、丘疹及水肿,搔破后可伴有继发性细菌感染。此外,在肛门周围皮肤还常出现移行线状或带状荨麻疹并可持续数周。述病变亦可见于腹股沟、臀部等处。

二肠道病变:粪类圆线虫引起的肠道病变可分类轻度、中度、重度3型。轻度的主要特征为卡他性肠炎,肠粘膜充血,有小出血点及溃疡。光镜下可见嗜酸性粒细胞及单核细胞浸润,肠腺凹中有粪类圆线虫存在。中度的特征为水肿性肠炎,肠壁增厚、水肿,粘膜皱襞减少。光镜下可见肠绒毛扩大,粘膜萎缩及粘膜下水肿,在肠壁各层都可发现虫体。重膜出现出血、糜烂、溃疡、淋巴滤泡肿大甚至发生肠穿孔。由于发生水肿和纤维化,肠壁变厚、变硬,部分强直,粘膜萎缩并有多处溃疡,直径为2~50mm不等。光镜下可见纤维化和粘膜下水肿,肌层萎缩,整个增厚的肠壁内都可发现虫体。

三其他病变:本虫幼虫在肺内移行时,可引起肺脏毛细血管充血、出血、毛细支气管上皮细胞脱落,炎性渗出物中可查到幼虫。如果幼虫的肺肠停留时间过久而发育为成虫,则多数形成粟样大小的肺脓疡。丝状蚴在体内移行时,亦可侵入其他器官,如心内膜,肝脏、卵巢、肠系膜淋巴结及脑等处,并有肉芽肿形成。

临床表现

本病多数无复核临床症状,但因虫体能引起反复自身感染,当人体抵抗力低下时,如患各种疾病、营养不良、免疫缺陷或接受激素及其他免疫抑制剂治疗,常可反复发生重度自身感染,出现相当严重的症状,甚至死亡。

一肛周皮肤无临床症状:当丝状蚴经肛门周围皮肤侵入后,局部皮肤则出现水肿、刺痛及瘙痒,并常伴有线状或带状荨麻疹。由于幼虫在皮肤内移行较快,故引起的荨麻疹蔓延速度也很快。曾有报道1例患者荨麻疹蔓延速度每小时达10~12cm。荨麻诊在肛周皮肤的出现及快速蔓延,常是粪类圆线虫幼虫在皮肤内移行时的重要诊断依据。

二肠道症状与体征:粪类圆线虫引起的肠道症状主要表现为长期腹泻,频繁性下痢,可见水样便或粘液血样便,有里急后重。其次为腹痛,多位于右上腹。偶见便秘。重度感染时常伴有恶心、呕吐、还可出现麻痹性肠梗阻、腹胀、电解质紊乱、脱水,甚至肠穿孔、全身衰竭及死亡。有些急性患者可排出恶息、多泡味的白色粪便,甚至出现严重的脂肪痢。其原因可能与吸收不良或肠淋巴管扩张破裂,脂肪进入肠腔有关。

三其他症状与体征:本虫幼虫在肺脏移行时,可引起过敏性肺炎和哮喘,表现为轻度发热、咳嗽、咯痰。X线胸片检查有局限性或弥漫性炎症阴影。幼虫如在肺脏停留发育为成虫,所产幼虫有时侵入胸腔而引起胸膜炎。此外,虫体的代谢产物及死亡崩解产物还可引起全身中毒症状,如发热、贫血及神经症状如烦躁、失眠等。急性感染时可引起嗜酸性粒细胞增多,常达15%~85%。

诊断

本病的诊断主要依靠从粪便中查见杆状蚴或丝状蚴。但用常规粪便涂片法有时可能查不到幼虫,此时可用贝氏分离法,直接从粪便中分离幼虫。曾有人应用改良醛醚离心法,效果良好。如在24小时内的新鲜粪便中同时查见村状蚴和丝状蚴,即可认为存在有自身感染。有时在腹泻患者的粪便内也可查见虫卵。如多次粪便检查阴性,应结合临床症状检查胃液、十二指肠液或痰液。反复查不见病原体时,可考虑应用免疫学检查以辅助诊断。日本学者应用酶联免疫吸附试验(ELISA)检查患者血清抗体,阳性率达94.4%,而对照组全部阴性,认为用该法诊断本病的敏感性和特异性均较满意。

检查

鉴别诊断

并发症

治疗措施

对于确诊病例,应立即驱虫治疗,并保持大便通畅,注意肛门周围洁净,防止自身感染。治疗药物以噻苯唑效果最好,剂量为25mg/kg。1日2次口服,连服2~4日,治愈率为92%~94%。本药常见的副作用为头晕及胃肠道症状。对肝肾功能不全的患者,宜选用龙胆紫,剂量为0.2~0.4g,分3次饭后口服,连服7天。其他药物如甲苯咪唑、丙硫咪唑及左旋咪唑,亦有一定疗效,治愈率为64%~75%。人体感染本虫后的无症状者及轻症患者,经药物驱虫治愈后,预后良好。但需注意因有自身感染存在,治疗后易复发。重度感染者及有肠道外异位寄生者,预后不佳。

预防

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。

2、

2、