诊脉

历史

脉诊在我国有悠久的历史,它是我国古代医学家长期医疗实践的经验总结。《史记》中记载的春秋战国时期的名医扁鹊,便是以精于望、闻、问、切的方法特别是以脉诊著名的。《史记》的作者司马迁甚至说:“至今天下言脉者,由扁鹊也。”他把我国古代脉诊的发明完全归功于扁鹊,并不确切。据历史记载,我国脉诊的渊源很古,例如,传说中的上古医生做贷季、鬼臾区等已经讨论了脉诊。到春秋战国时期,脉诊已经达到相当水平。当时开始出现的重要医学著作《黄帝内经》和稍晚的《难经》中,已经对脉诊有许多详细论述。1973年湖南长沙马王堆三号汉墓出土的医药文献帛书——《脉法》、《阴阳脉症候》,也有用脉诊判断疾病的宝贵材料。这些都说明早在两千多年前,脉学已成为我国古代医学的重要组成部分了。

到了汉代,脉诊就更加普遍了。《史记》记载的另一位名医淳于意(又叫仓公,约前205—?)就曾跟从他的老师公乘阳庆学习脉法达三年之久,并且接受了公乘阳庆传给他的《扁鹊脉书》。从《史记》记载的淳于意看病的“诊籍”(病案)中可以看出,他当时看病必先诊脉。在东汉名医张仲景的《伤寒杂病论》中,可以看出脉诊已经广泛用于临床,并且有进一步的发展和提高。到了晋代,名医王叔和综合前代有关脉学的知识和经验,写成了《脉经》一书,成为我国现存最早的脉学专著。书中把脉分为二十四种,对每种脉象作了说明,并且叙述了各种切脉方法和多种杂病的脉症,把脉诊和病症进一步结合起来,使脉学成为更加实际的学问。此后,我国古代脉学著述不断增多。许多名医都精通脉学,例如,明代的李时珍对脉学也有深入的研究,著有《濒湖脉学》(公元1564年)等书。据不完全统计,清代以前脉学著述已不下一百多种。其中虽有重复,但是仍不同程度地反映了我国古代脉学的发展。

方法

诊脉又称切脉、按脉、持脉。脉象的形成与脏腑气血密切相关,若脏腑气血发生病变,血脉运行就会受到影响,脉象就有变化。而脉象的变化与疾病的病位、性质和邪正盛衰相关,病位浅在表则脉浮,病位深在里则脉沉;疾病性质属寒则脉迟,属热则脉数;邪气盛则脉实 ,正气虚则脉虚。脉诊在临床上,可推断疾病的进退预后。如久病脉缓,是胃气渐复病情向愈之兆 ;久病脉洪 ,则多属邪盛正衰的危候。外感热病,热势渐退,脉象出现缓和,是将愈之候;若脉急数,烦躁,则病进。脉诊的方法有 3种:①遍诊法。切脉的部位有头、手、足三部(见三部九候)。②三部脉诊法。即察人迎、寸口、趺阳三部脉。其中以寸口候十二经,以人迎、趺阳分候胃气,也有加上足少阴 (太溪穴)以候肾的。③寸口诊法。即诊察腕后桡动脉所在部位 。遍诊法和三部脉诊法已很少采用,只在危急的病证和两手无脉时才诊察人迎、趺阳、太溪,以确定胃肾之气的存亡。

诊脉又称切脉、按脉、持脉。脉象的形成与脏腑气血密切相关,若脏腑气血发生病变,血脉运行就会受到影响,脉象就有变化。而脉象的变化与疾病的病位、性质和邪正盛衰相关,病位浅在表则脉浮,病位深在里则脉沉;疾病性质属寒则脉迟,属热则脉数;邪气盛则脉实 ,正气虚则脉虚。脉诊在临床上,可推断疾病的进退预后。如久病脉缓,是胃气渐复病情向愈之兆 ;久病脉洪 ,则多属邪盛正衰的危候。外感热病,热势渐退,脉象出现缓和,是将愈之候;若脉急数,烦躁,则病进。脉诊的方法有 3种:①遍诊法。切脉的部位有头、手、足三部(见三部九候)。②三部脉诊法。即察人迎、寸口、趺阳三部脉。其中以寸口候十二经,以人迎、趺阳分候胃气,也有加上足少阴 (太溪穴)以候肾的。③寸口诊法。即诊察腕后桡动脉所在部位 。遍诊法和三部脉诊法已很少采用,只在危急的病证和两手无脉时才诊察人迎、趺阳、太溪,以确定胃肾之气的存亡。

1.时间:诊脉的时间最好是清晨,《素问·脉要精微论》指出:“诊法常以平旦,

阴气未动,阳气未散,饮食未进,经脉未盛,经络调匀,气血未乱,故乃可诊有过之脉

。”因为清晨时间病人不受饮食、活动等各种因素的影响,体内外环境都比较安静,气

血经脉处于少受干扰的状态,故容易鉴别病脉。但也不是说其 他时间就不能诊脉,汪机

认为:“若遇有病,则随时皆可以诊,不必以平旦为拘也。”总的来说,诊脉时要求有

一个安静的内外环境。诊脉之前,先让病人休息片刻,使气血平静,诊室也要保持安静

,以避免外界环境的影响和病人情绪的波动,并有利于医生体会脉象。在特殊情况下应

随时随地诊察病人,又不必拘泥于这些条件。

2.体位:要让病人取坐位或正卧位,手臂放平和心脏近于同一水平,直腕,手心向

上,并在腕关节背垫上布枕,以便于切脉。不正确的体位,会影响局部气血的运行而影

响脉象。

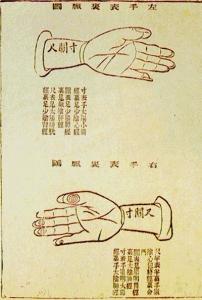

3.指法:医生和病人侧向坐,用左手按诊病人的右手,用右手按诊病人的左手。诊

脉下指时,首先用中指按在掌后高骨内侧关脉部位,接着用食指按关前的寸脉部位,无

名指按关后的尺脉部位,三指应呈弓形,指头平齐,以指腹按触脉体,用指腹感觉较为

灵敏。布指的疏密要和病人的身长相适应,身高臂长者,布指宜疏,身矮臂短者,布指

宜密。部位取准之后,三指平布同时用力按脉,称为总按。为了重点地体会某一部脉象

,也可用一指单按其中一部脉象,如诊寸脉时,微微提起中指和无名指;诊关脉则微提

食指和无名指;诊尺脉,则微提食指和中指,临床上总按、单按常配合使用。

诊小儿脉可用“一指(拇指)定关法”,而不细分三部,因小儿寸口部短,不容三指

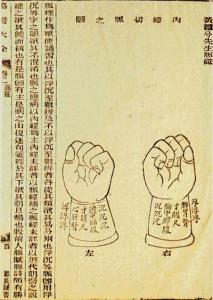

4.举按寻:这是诊脉时运用指力的轻重和挪移,以探索脉象的一种手法。

滑伯仁《诊家枢要》说:“持脉之要有三:曰举、按、寻。轻手循之曰举,重手取

之曰按,不轻不重,委曲求之曰寻。初持脉,轻手候之,脉见皮肤之间者,阳也,腑也

,亦心肺之应也。重手得之,脉伏于肉下者,阴也,脏也,亦肝肾之应也。不轻不重,

中而取之,其脉应于血肉之间者,阴阳相适,冲和之应,脾胃之候也。若浮中沉之不见

,则委曲求之,若隐若见,则阴阳伏匿之脉也,三部皆然。”用轻指力按在皮肤上叫举

,又叫浮取或轻取;用重指力按在筋骨间,叫按,又叫沉取或重取;指力不轻不重,还

可亦轻亦重,以委曲求之叫寻。因此诊脉必须注意体会举、按、寻之间的脉象变化。

此外,当三部脉有独异时,还必须逐渐挪移指位,内外推寻。寻者寻找之意,不是

中取之义。

5.平息:一呼一吸叫做一息,诊脉时,医生的呼吸要自然均匀,用一呼一吸的时间

去计算病人脉搏的至数,如脉之迟数,均以息计。另外,还提示医生诊脉时,要虚心冷

静,思想集中,全神贯注 地体会脉象,《素问·脉要精微论》说:“持脉有道,虚静为

保”。

6.五十动:每次诊脉,必满五十动。即每次按脉时间,每侧脉搏跳动不应少于五十

次,其意义是:一方面借以了解脉搏跳动五十次中有没有出现结 、代、促脉。但必要时

有效治疗

首先必须有正确的诊断。现代医学利用科学技术的有关成就,诊断疾病的手段越来越多了。但在古代,医生诊病主要靠眼望、口问、耳听、鼻闻、手摸等方法。这在古代世界许多国家几乎都是这样,而且各国都有自己丰富的经验。我国古代医学在诊断疾病方面采用的脉诊,是一项独特诊法。脉诊又叫切脉,是中医“四诊”(望、闻、问、切)之一,也是辨证论治的一种必不可少的客观依据。

切脉的观察

脉诊要求医生有解剖生理学等有关知识。这方面,我国古代有许多可贵的记述。

第一,关于心脏、血液和血管的关系。脉和血液以及心脏的关系极其密切。《内经》明确记述说:“藏血,脉之气也”(《平人气象论));“五脏所主,心主脉(《宣明五气》);一切血液和血管都受心脏控制;血管是血液流行的处所;心和脉是相合的;心气绝了,脉就不通,脉不通,血就不流;脉道通了,血气才流行。它明确指出脉是血脉,发源于心,脉搏是心脏功能的具体表现。特别值得称道的是,《内经》已经记述了血液循环的概念,如说,饮食经过消化系统,吸收营养而传到肝脏,由肝传到心,由心传到肺,又由肺传到心,然后输布精气于脏腑皮毛(《经脉别论》:“食气人胃,散精于肝,……浊气归心,淫樟于脉,脉气流经,经气归于肺,肺朝百脉,输精于皮毛,毛脉含精,行气于府。”);并且说脉管的血循环不停地流着,上下相贯,如环无端,等等。这种认识虽是初步的,甚至是带有某些想像成分,但是它体现了古代医家对于循环生理学的认识,并为古代脉诊的发展提供了基础。

第一,关于心脏、血液和血管的关系。脉和血液以及心脏的关系极其密切。《内经》明确记述说:“藏血,脉之气也”(《平人气象论));“五脏所主,心主脉(《宣明五气》);一切血液和血管都受心脏控制;血管是血液流行的处所;心和脉是相合的;心气绝了,脉就不通,脉不通,血就不流;脉道通了,血气才流行。它明确指出脉是血脉,发源于心,脉搏是心脏功能的具体表现。特别值得称道的是,《内经》已经记述了血液循环的概念,如说,饮食经过消化系统,吸收营养而传到肝脏,由肝传到心,由心传到肺,又由肺传到心,然后输布精气于脏腑皮毛(《经脉别论》:“食气人胃,散精于肝,……浊气归心,淫樟于脉,脉气流经,经气归于肺,肺朝百脉,输精于皮毛,毛脉含精,行气于府。”);并且说脉管的血循环不停地流着,上下相贯,如环无端,等等。这种认识虽是初步的,甚至是带有某些想像成分,但是它体现了古代医家对于循环生理学的认识,并为古代脉诊的发展提供了基础。

第二,关于血液速度的认识。我国古代医家已经注意到血流速度问题。《难经》说:人一呼,脉管中的血液流行三寸;一吸,也流行三寸;一呼一吸,共流行六寸。(“人一呼脉行三寸,一吸脉行三寸,呼吸定息脉行六寸。”)这种认识尽管很不精确,却是很有意义的,因为血液速度是血液循环状态的一种重要指标,现代医生为心血管系统病人做临床检查,也把测定大、小循环的时间当作一种常规。

第三,关于呼吸和脉搏频率关系的认识。《内经》上说:人一呼,脉跳两次,一吸,脉又跳两次,一呼一吸,脉跳四次。(《平人气象论》:“人一呼脉再动,一吸脉亦再动。”)这样,连续计数,以每分钟呼吸十八次计算,一分钟脉就跳七十二次。这里不仅明确指出了脉搏和呼吸的关系,而且知道呼吸和脉搏频率是一和四之比,和现代生理学所观察的是一致的。此外,《内经》还记述了脉搏和呼吸次数之间的比例改变是一种不正常现象:指出人一呼脉只跳一次,一吸脉只跳一次,以及人一呼脉跳动三次,一吸脉跳动三次,都是病态。(“人一呼脉一动、一吸脉一动日少气;人一呼脉三动、一吸脉三动而躁,尺热日病温,尺不热脉滑日痛风,脉涩日痹。”)我们知道,脉搏和呼吸之间的关系反映心脏和肺脏功能之间的关系。临床上不难观察到,由于肺循环和动脉血液缺氧引起心跳节律不齐、脉搏的性状因之改变的情况。

第四,关于切脉部位的认识。切脉的部位,在我国古代有一段侦变过程。先后有过“遍身诊”、“三部诊”和“寸口诊”。起初,主要是“遍身诊”,就是按摸全身从头到脚可以触摸到的动脉,包括头、颈、两颊动脉,上肢的挠动脉,下肢的烃后、足背、腘、股动脉。这些部位的动脉都在体表,或贴于骨上和皮下。《内经》记述的切脉,主要就是“遍身诊”。“遍身诊”又叫“三部九候”诊。“三部诊”,是诊头部的人迎(颖颓动脉)、腕部的寸口(挠动脉)和足部的跌阳(足背动脉)。寸口诊就是切摸两手掌后突起(挠骨茎突)的挠动脉,即所谓“独取寸口”,这主要是因为古人认为寸口是人体经脉的会合处,诊寸口可以了解人体气血的情况。这种方法,《内经》已有记述,以后的《难经》、《脉经》等书所记述的主要就是寸口诊,并一直沿用到今天。

“遍身诊”后来已不常用,甚至不用。其实,这种方法即使在今天仍有实际意义。我们知道,血液在心脏收缩时产生的压力波叫脉波,脉波通过动脉管传到周身。脉波的形状随循环系统情况的改变而改变,它反映心脏的情况,也反映动脉管的弹性情况。所以,观察全身各处的脉搏形状,可以得到更全面的诊断体征。例如,主要由于主动脉弓等有关动脉发生病变而造戌的“无脉症”,因肢体积血,可使上肢和下肢的一些动脉搏减弱或消失。对这样的病人进行“遍身诊”,就可以帮助了解他的血管的病理情况。又如对心脏病人和血栓闭塞性脉管炎病人,用“遍身诊”也很有意义。

第五,对和切脉有关因素的认识,《内经》说,诊脉要常在清早,这时人的阴气未动,阳气未乱,才可以查出不正常的脉。又说脉应四时气候而变动;并指出诊脉要注意人的性格的勇怯,骨肉皮肤的质地,“形之肥瘦”,人的精神因素等情况,认为惊恐、忧虑、动静都会使脉发生变化。以后的脉书,在这一方面的论述更加全面。诸如男女长幼高矮等等都在注意之列。现代生理学证明。人类心脏的活动(心搏率、心血输出量等),很容易受各种因素的影响而变化。以心血输出量来说,在十分静止的状况下,如清晨初醒尚未起床,人的心血输出量就相当恒定。又如人的正常心搏频率,不但男女有差异,长幼不同,就是同一个人在同一天内,也常因体态的改变、活动的多少以及精神等因素的改变而变异。可见,古人对和切脉有关因素的观察是很细致的,因为这时分辨正常脉和病脉是很有关系的。

临床意义

意义

我国古代医家很注意脉诊在临床上的意义,认为通过切脉可以了解病的属性是寒还是热,机体正气是盛还是衰,以及测知病因、病位和判断预后。正如《内经·灵枢经·经脉》所说:“经脉者,所以能决生死处百病,调虚实,不可不通。”这就是说,脉诊可以判;断病人的生死,处理百病,调理虚实。《内经·素问·阴阳应象大论》又说:“善诊者察色按脉,………观权衡规矩而知病所主,按尺寸观浮沉滑涩而知病所生以治。”这就是说,从脉象的权衡规矩,可以识别疾病所主的脏腑;从病人的脉象去辨别浮沉滑涩,可以知道疾病产生的原因。这是从把人体看成一个整体的观点出发的,而这种整体观点又是以经络学说作为基础的。中医认为经络是人体气血运行的通路,它内通脏腑,外连四肢肌朕骨节,把全身构成一个有机整体。脉是整体的一部分,所以从脉象的变化可以察知内在的变化。所谓“有诸内,必形诸外、就是说,人体内部的变化会在外部表现出来。

脉搏是循环机能的综合表现。脉象的情况因循环系统的情况改变而不同。心脏主动脉活瓣是否健全,心跳是否合乎节律,以及动脉的弹性怎样,都可以通过脉搏诊出。不仅如此,由于循坏系统和身体各内脏都有密切关系,组织代谢的任何变化都会给血液循环以一定影响,而机体的重要疾病变化都会在不同程度上影响循环系统的功能。所以,脉象不单单反映循环系统的变化,还反映其他构脏和系统的变化。例如,许多疾病都和血液戍分的改变有关,发烧、发炎时,血液中的白血球数相应增加;肝癌、糖尿病等疾患,都能使血液戌分起变化,从而导致血流速度等方面的改变,并引起脉象的变化。尤其是神经系统和循环系统关系更加密切。例如,由于血管壁受交感神经和副交感神经的控制,当有些疾病引起这两种神经的变化时,血管就受影响,从而引起脉象的改变。由此可见,我国古代医学强调脉诊在临床上的意义,是有依据的,只不过古人由于条件的限制,不可能有像今天这样的认识罢了。

所谓脉象,就是医生用手指感觉出来的脉搏形象,它包括动脉搏显现部位的深浅、速率的快慢、强度的大小、节律的均匀与否等等。正常的脉象是不浮不沉、不快不慢、中和有力、节律均匀的,称作“平脉”(正常脉象)。有病时的脉象叫做病脉。不同的病症常出现不同的脉象。我国古代医家对于脉象的研究是很细致的。《内经》已经记有十多种脉象,《脉经》总结了二十四种,以后的脉书甚至记述多达三十多种或更多。特别值得一提的是宋代施发的《察病揩南》(公元1241年)一书,载有三十三幅脉象图,很是生动有趣。近代用科学仪器描绘脉象,是法国生理学家马雷(1830—1904)在公元1860年发明脉搏描记器以后才实现的。我国古代医家能在他几

百年前凭手指感觉和想像,绘出那么多脉象,是世界脉学史上罕见的。

古代文献所记的常用脉象约二十多种,如浮、沉、迟、数、滑、涩、虚、实、儒、芤、缓、弱、结、代、促、紧、弦、洪、细、微等等。现仅举其中几种为例,简略介绍一下。

脉象图

“浮”、“沉”在《内经》中已有记载,《难经》、《伤寒论》上也都有所论述。它们反映脉位。所谓脉位,就是用手指端去切脉所觉察出的脉搏表现最明显的部位。“浮”是指用手指轻按就可觉察脉搏、重按反而减弱的脉象,主要表明病在“表”,常见于外感病初起,机体和外界致病因素(外邪)相杭争于肌表。在生理病理上,这多由心搏排血量增加、血循环加速、血管弹性阻力降低、挠动脉充盈度增大所致。相反,“沉”却是指轻按不能觉察、重按才能察清胁脉象,主要表明病在“里”,阳气衰微,常见于心脏病患者。在生理病理上,这多因心搏排血量减低、血压下降、末梢动脉血减少、血管弹性阻力增加所形成。

“迟”、“数”是《内经》等古典文献早有记述的脉象。这两种脉象反映脉搏的速率。“迟”脉是指一息脉跳四次以下(每分钟不足六十次),表明病属“寒”性,机体气血运行不正常。现代医学研究,它在生理病理上多因迷走神经兴奋增高、心房心室传导阻滞等心脏的变化所形成。“数”脉和它相反,它快于正常脉跳而呈一息五次以上(每分钟九十次以上),常见于“热”症,主要反映机体功能亢进等情况。

“代”脉反映脉搏的节律。《内经》已有记述。《脉经》说它是跳动几次之后中止几次再跳的脉象。这是一种慢而有规则间歇的脉,相当于现代医学所说的二联脉、三联脉、四联脉,多见于代谢机能发生障碍的心脏病人、严重心力衰竭或机体讥能陷于危极时期的病人。《内经》指出这种脉说明脏气衰弱,和现代医学的说法一致。

“滑”、“涩”主要表现脉波形态,就是脉搏升降速度的异常变化。“滑”脉在《内经》中已有记述,《脉经》中描述为往来“流利展转”,唐代名医孙思邈说它“如珠之动”。这种脉常见于痰喘咳逆、蓄血、实热等症。在生理病理上,多因代谢旺盛、血管舒缩都快、血流通畅等情况所形成,常见于甲状腺机能亢进、动脉硬化等症。妇女妊娠三个月后,因血容量和排出量增加、血流加速等因素,常有“滑”脉,不属病脉。古代中医就认识通过察脉可判断妊娠,是有一定道理的。“涩”脉正好相反,是脉搏来去艰涩的脉象。这种脉“往来蹇滞,行而多碍”,《内经·脉要稍微论》中说“涩则心痛”。这种脉有虚实之分。虚的多表明气血亏损,实的多表明有气、食、痰等阻滞脉道,气血运行不畅。在生理病理上,这主要是由于心脏排血量减低、血流减慢等情况所形成,常见于贫血、失血以及心机能不全等症。

古人还总结有“诸病宜忌脉”,如“中毒宜洪大,忌细微;腹内有蓄血宜弦滑,忌弱小:中风宜迟浮,忌急实大数;”等等。还总结有“脉象常见主症”,如“沉脉为里,有力为里实,无力里虚;沉紧冷痛:沉缓寒湿:沉迟病冷:沉数内热:沉滑痰饮;沉涩气郁;”等等。这些对于诊断上辨别病因、病症类型、病症的机转和预后等等,都是有价值的。

当然,脉诊不能代替一切诊断手段。《内经》、《伤寒论》也早已指出,切脉必须配合全面观察,主张“四诊”(望、闻、问、切)合参,进行辨证论治,反对只靠脉诊一项来断定疾病。

脉学外传

据历史记载,我国古代脉学很早就已经传到国外。隋唐时期,《内经》、《脉经》等书已经传到附近国家如日本等。①以后又传到阿拉伯。据研究,古代阿拉伯名医阿维森纳(约980—1037)的巨著《医典》中的脉学,明显受我国脉学影响。公元十四世纪,我国脉学传到波斯,当时波斯的一部载有中国医药的百科全书中,就包括脉学,并且特别引述了《脉经》和它的作者王叔和的名字。十七世纪来中国的那稣会传教士波兰人卜弥格(1612—1659)曾经把《脉经》译成拉丁文,于公元1666年出版,并附有铜版,描述我国脉法。值得特别提出的是英国著名医学家芙罗伊尔(1649—173)受我国《脉经》的影响而研究脉学,并且发明一种给医生用的切脉计数脉搏的表。他还写了一本叫做《医生诊脉的表》,于公元1707年在伦敦出版。他的著述和发明被西方认为具有重要历史意义。十七世纪以后,西方译述我国古代脉学著作达十多种。

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。