外伤性脑积水

病因

发病原因

脑挫伤后蛛网膜下腔出血较常见,大量的血性脑脊液对脑膜将产生强烈的刺激,可引起无菌性炎症反应,因此,可以在软膜与蛛网膜之间发生粘连,甚至堵塞蛛网膜绒毛,从而造成脑脊液的循环和吸收障碍。这与化脓性脑膜炎所造成的蛛网膜下腔梗阻引起的脑积水相类似,即由脉络丛产生的脑脊液虽然可以流出脑室,但却受阻于蛛网膜下腔而在脑基底池、环池及侧裂池等处阻碍脑脊液经脑凸面循环至蛛网膜粒吸收。因此,病人往往出现颅内压增高症状,且脑室系统也随之扩大,如果没有得到及时合理的治疗,病情将日趋恶化。有时脑脊液循环梗阻发生在脑室系统之内,引起一侧或双侧脑室积水,这种情况多系脑室穿通伤或髓内血肿破入脑室所致,常在室间孔、导水管或四脑室出口处发生阻塞。间或可因小脑幕切迹疝,脑干移位而致环池闭塞或导水管受压迫也能引起脑积水;或因不适当的大骨瓣减压,脑严重膨出、移位,导致脑脊液循环受阻而伴发脑积水亦时有发现。

脑挫伤后蛛网膜下腔出血较常见,大量的血性脑脊液对脑膜将产生强烈的刺激,可引起无菌性炎症反应,因此,可以在软膜与蛛网膜之间发生粘连,甚至堵塞蛛网膜绒毛,从而造成脑脊液的循环和吸收障碍。这与化脓性脑膜炎所造成的蛛网膜下腔梗阻引起的脑积水相类似,即由脉络丛产生的脑脊液虽然可以流出脑室,但却受阻于蛛网膜下腔而在脑基底池、环池及侧裂池等处阻碍脑脊液经脑凸面循环至蛛网膜粒吸收。因此,病人往往出现颅内压增高症状,且脑室系统也随之扩大,如果没有得到及时合理的治疗,病情将日趋恶化。有时脑脊液循环梗阻发生在脑室系统之内,引起一侧或双侧脑室积水,这种情况多系脑室穿通伤或髓内血肿破入脑室所致,常在室间孔、导水管或四脑室出口处发生阻塞。间或可因小脑幕切迹疝,脑干移位而致环池闭塞或导水管受压迫也能引起脑积水;或因不适当的大骨瓣减压,脑严重膨出、移位,导致脑脊液循环受阻而伴发脑积水亦时有发现。

发病机制

外伤性脑积水可分为急性、慢性两种,急性脑积水是指伤后2周内发生的脑积水,可能的机制是:

1、血块直接阻塞脑脊液循环通路或因蛛网膜绒毛被红细胞阻塞而影响脑脊液吸收。

2、脑水肿、颅内血肿、脑疝、脑膨出或突出亦可压迫脑池和脑表面的蛛网膜下腔,影响脑脊液的循环与吸收。

3、脑室内出血、脑室穿通伤,积血可阻塞室间孔、导水管、第四脑室正中孔,使脑脊液不能回流到蛛网膜下腔。

慢性脑积水是指伤后3周~1年内发生的脑积水,原因可能为蛛网膜下腔出血刺激脑膜,引起无菌性炎症反应形成粘连,阻塞蛛网膜下腔及蛛网膜绒毛而影响脑脊液的吸收与回流,以脑脊液吸收障碍为主,病理切片可见蛛网膜增厚纤维变性、室管膜破坏及脑室周围脱髓鞘改变。Johnston认为脑脊液的吸收与蛛网膜下腔和上矢状窦的压力差以及蛛网膜绒毛颗粒的阻力有关。当脑外伤后颅内压增高时,上矢状窦的压力随之升高,使蛛网膜下腔和上矢状窦的压力差变小,从而使蛛网膜绒毛微小管系统受压甚至关闭,直接影响脑脊液的吸收。由于脑脊液的积蓄造成脑室内静水压升高,脑室乃进行性扩大。

因此,慢性积水的初期,病人的颅内压是高于正常的,及至脑室扩大到一定程度之后,由于加大了吸收面,才渐使颅内压下降至正常范围,故临床上称之为正常颅压脑积水。但由于脑脊液的静水压已超过脑室壁所能承受的压强,使脑室不断继续扩大,脑萎缩加重而致进行性痴呆。

并发病症

临床表现

外伤后脑积水因发病急,缓不同,临床表现也有所不同,除原有脑挫裂伤,SAH,颅内血肿等临床表现外,另有:

1、急性外伤性脑积水 呈进行颅内压增高,脑挫裂伤程度较严重,伤后持久昏迷或曾有一度好转又复恶化,虽经脱水,排除血肿,减压手术及激素等多方治疗,但意识恢复欠佳,病人颅内压持续升高,减压窗脑膨隆,脑脊液蛋白含量增加,颅内又无其他残留或迟发血肿存在,故易误诊为迁延性昏迷或植物人。

2、慢性外伤性脑积水 慢性者多表现为正常颅压脑积水,自伤后至出现脑积水症状平均为4.18个月,一般都不及1年,病人主要表现为精神症状,运动(步态)障碍及尿失禁,可出现淡漠,情绪不稳,痴呆,步态不稳,共济失调,下肢僵硬,震颤性麻痹等临床表现,偶尔尚有大,小便失禁,癫痫,情感自制力减退等症状,病情发展较缓慢,症状时有波动,测压时腰穿或脑室内压力大都正常,脑脊液蛋白含量升高,眼底检查亦无视盘水肿现象。

检查

腰椎穿刺:急性外伤性脑积水,多伴颅内压增高,不宜腰穿;慢性者为正常压力,脑脊液蛋白含量可升高。

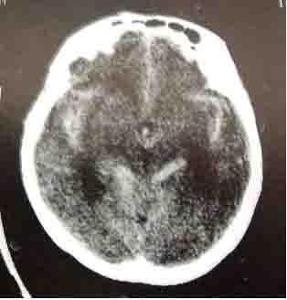

1、CT、MRI检查 脑室系统扩大并尤以侧脑室前角为著;侧脑室周围特别是额角部有明显的间质性水肿带;脑室扩大的程度甚于脑池的扩大;脑回无萎缩表现,脑沟不加宽。不过,需要与脑萎缩相鉴别,因为严重脑挫伤、轴突损伤、脑缺血、缺氧和坏死等造成的脑萎缩也具有脑室扩大的CT影像。后者的特点是:侧脑室普遍扩大、脑沟增宽、无脑室周围的透亮水肿区。MRI检查虽与CT所见相同,但更为明确和清晰:首先是侧脑室前角的扩张及脑室周围的间质性水肿带,可于T2加权图像上显示出明显的高信号;其次于冠状面可以测出两侧室顶之间的夹角小于120°,相反在脑萎缩病人此角则常大于140°;再者于矢状面尚可看到第三脑室呈球形扩大,视隐窝和漏斗隐窝变浅变钝,而在脑萎缩病人,其第三脑室前后壁、漏斗隐窝、视隐窝则无明显变形,虽有扩大但仍保持其原有轮廓。

1、CT、MRI检查 脑室系统扩大并尤以侧脑室前角为著;侧脑室周围特别是额角部有明显的间质性水肿带;脑室扩大的程度甚于脑池的扩大;脑回无萎缩表现,脑沟不加宽。不过,需要与脑萎缩相鉴别,因为严重脑挫伤、轴突损伤、脑缺血、缺氧和坏死等造成的脑萎缩也具有脑室扩大的CT影像。后者的特点是:侧脑室普遍扩大、脑沟增宽、无脑室周围的透亮水肿区。MRI检查虽与CT所见相同,但更为明确和清晰:首先是侧脑室前角的扩张及脑室周围的间质性水肿带,可于T2加权图像上显示出明显的高信号;其次于冠状面可以测出两侧室顶之间的夹角小于120°,相反在脑萎缩病人此角则常大于140°;再者于矢状面尚可看到第三脑室呈球形扩大,视隐窝和漏斗隐窝变浅变钝,而在脑萎缩病人,其第三脑室前后壁、漏斗隐窝、视隐窝则无明显变形,虽有扩大但仍保持其原有轮廓。

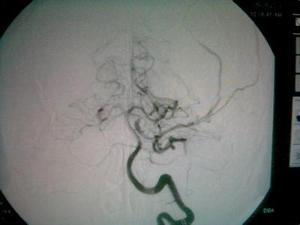

2、放射性核素脑池造影 可有核素自脑池到脑室反流,最常见的为核素自第四脑室正中孔反流回脑室,脑室系统显影而蛛网膜下腔不显影,说明脑脊液的循环与吸收发生障碍。

治疗

治疗

外伤性脑积水的治疗,无论是颅内高压脑积水还是正常颅压脑积水都应采用单向阀门分流管行分流术。但有时急性脑积水的病人,如果在头外伤后早期即施行颅内压监护,并及时排出血性脑脊液,也有可能减少后期脑积水的发生率(Kollusi等,1984)。无论如何在疑有外伤性脑积水时,即应早作影像学检查及时明确诊断,尽快施行分流手术,以缓解由脑积水而引起的进行性脑组织萎缩。植入分流装置的方法分脑室-腹腔及脑室-心房两种,因后者不宜于分流脑脊液中含有空气、挫碎组织及血凝块和(或)新近施行脑室外引流的病人。因此外伤后脑积水较常用的脑室-腹腔分流术。此术适用于梗阻性脑积水、交通性脑积水及正常颅压脑积水。

术前首先选择适当长度的分流装置,按病人头顶至右下腹麦氏点的长度再加50cm,目的在于将分流管末端置入盆腔,以防止大网膜包裹封闭。同时还应测定病人脑脊液的压力,高于140mmH2O者选用中等压力的分流装置(55~85mmH20);低于140mmH2O的采用低压分流装置(McQuarrie等,1984)。因为过度引流可以造成负压综合征,病人常有体位性头疼和烦躁,所以采用低压或中压分流为宜。Chhabra等(1993)还特制一种“Z”流向脑积水分流装置以避免因体位而引起的过度引流。

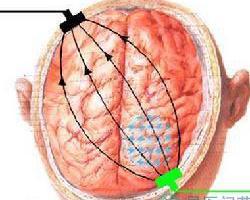

手术方法:局麻或全麻下施术,病人仰卧头偏向左侧,右肩稍抬高使颈部侧方伸平。先于右颞后份(外耳道后方及上方各4cm处)行颅骨钻孔,用脑针垂直穿刺深入3~4cm即达脑室三角区,证实有脑脊液流出后勿过多排放,随即将分流管的脑室端,按脑针的方向和深度插入脑室,再将单向阀门固定在骨孔稍下方。然后经头皮帽状腱膜下层自耳后直至颈侧皮下作一隧道,并将分流管的腹腔端导入与阀门出口相接,随即缝合头皮切口。分流管远端继续经颈部、胸部皮下潜行至右下腹。然后作阑尾炎麦氏切口,剪开腹膜后用环钳将分流管末端沿盆腔右侧壁小心送入直肠膀胱隐窝或子宫直肠隐窝。术毕如常缝合腹壁切口及分段皮肤切口,不放引流。术后投予抗生素预防感染,每天按压阀门2~3次,以避免单向阀门分流装置发生阻塞。

预后

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。