外伤后脑脂肪栓塞

定义

概述

当颅脑损伤病人合并有全身多发性损伤或长骨骨折时,脂肪颗粒可以游离人血成为脂肪栓子,造成体内多个器官的脂肪栓塞,其中大部分脂肪栓停留在肺部,引起肺脂栓,但也有一些脂肪颗粒通过肺一支气管前毛细血管交通支或经右心房未闭的卵圆孔逸入体循环,而致脑、肾、心、肝等重要脏器发生脂肪栓塞。其发生率占长骨骨折的0.5%~2%,在多发骨折或骨盆骨折中约为5%~10%。

病因

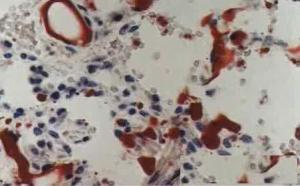

病理改变

一般脂肪栓首先是引起肺部血管的机械性阻塞,随后因脂酶的作用而分解成游离脂肪酸,后者对血管内皮细胞造成损害,使血管壁的通透性异常增加,从而促成出血性间质肺炎及急性肺水肿。进入脑血管的脂肪栓子常使脑内多数小血管栓塞,在大脑白质及小脑半球造成广泛的点状瘀斑和出血性梗死灶,脑水肿反应亦较一般为重,故病人常有病情加重或有新的神经机能损害。目前对创伤后脂肪栓塞综合征的主要病变究竟是在脑还是在肺尚有分歧。

Sevitt认为主要病变在脑,强调组织病变的产生与脂肪栓子的大小、数量、引起缺氧的时间、小血管有无侧枝以及器官对缺氧的敏感程度等等均有密切关系。脑组织对缺血、缺氧敏感而且耐受性极差,容易引起损害。临床上以神经系统损害为主又先于肺部症状的病例时有发现,脑栓塞是导致死亡的主要原因。

Peltier则认为主要病变在肺部,强调脂肪栓塞的原发病变在肺,由于肺脂肪栓塞之后所造成的呼吸功能不全及代血氧症是使脑组织产生继发性缺氧的主要原因,这种脑缺氧属缺氧性缺氧而不是缺血性缺氧。由此看来,孰轻孰重则需看何者病理改变更为严重,故每个病人不尽相同。

临床表现

脑脂肪栓塞的症状常在外伤后1~2天出现,其特点是发烧、脉速、焦燥及意识障碍进行性加深,同时伴有呼吸急促、咳嗽、发绀、痰中带血、血压下降及颈、肩、胸前、腹壁等处出现皮下瘀血点。由于脑水肿的发生与发展,病人常有癫痫及颅内压增高表现,但局限性神经缺损体征并不多见,视血管受累的部位和程度而异。轻型病例可以只有几天暂时性抑制,头疼、嗜睡,嗣后多能完全恢复,这种一过性意识变化,常常归因于脑损伤的反应而未加注意。重型者脑脂栓严重,发病急骤,病人于伤后数小时即可由清醒转为昏迷,呼吸窘迫,脉搏细弱,血压下降,静脉压升高,咳血性痰。若无及时合理的治疗,患者常于短期内死亡。

检查

1、病人的痰、尿和脑脊液检查中亦可发现脂肪球。病人动脉血氧张力进行性降低(60mmHg或8.0kPa以下)、血红蛋白下降(低于100g/L)、血小板减少、血沉增高、血清脂肪酶增高(伤后3~4天升高、7~8天达高峰)。

鉴别诊断

诊断

外伤后脑脂肪栓塞早期诊断常有困难,特别是合并有严重脑外伤的病人,往往有所混淆,容易漏诊,不少病人直至死亡后尸解时始得明确诊断。因此,大凡头伤后脑原发性损伤所引起的意识障碍已有所好转,病情又复恶化,伴有明显的呼吸道症状、皮肤出血点及不易解释的心率增快、血压下降时,即应想到此症。一般眼底检查多可发现出血癍点,偶尔尚可看到血管内的脂肪栓子。

并发症

治疗措施

外伤后脑脂肪栓塞的治疗必须针对延及全身的脂肪栓塞病变,尤其是对间质性肺炎、急性肺水肿和脑水肿的处理,应尽早采取有力措施改善呼吸功能、纠正低氧血症,以控制肺、脑、心脏等重要器官的系列病理生理改变。

首先是给予足够的氧吸入,浓度保持在40%~45%,迅速提高动脉血氧张力,并维持在正常水平。如果动脉血氧张力低于60mmHg(8.0kPa)时则应行气管内插管或气管切开,借助呼吸机辅助呼吸给氧,并采用呼气终末正压呼吸,出气管管口维持正压10cmH2O(0.98kPa)以增加肺泡-动脉氧梯度。

与此同时,应妥善固定骨折以防脂肪栓子再进入静脉血流,必要时可使用止血带。如果伴有失血性休克则应补足血容量。其次是给予大剂量激素治疗,以保护毛细血管壁的完整性,减少渗出,防止血管痉挛和血小板聚集,有助于控制肺水肿和脑水肿的发展。一般首次剂量为甲基强的松龙125mg静脉滴入,继而每6小时80mg静滴持续3天;或用氢化可的松500~1000mg/d,共2天,每三天用300~500mg。

另外,必要的脱水、利尿、抗癫痫、降温、抗感染治疗,同时给予静滴低分子右旋糖酐500~1000ml/d以降低血液粘滞度,改善末梢循环,亦不可忽视,但后者不宜连续使用,以免影响凝血机制,必要时须监测血小板比值,以防发生出血倾向。以往曾经使用过的酒精或肝素治疗脂肪栓塞的方法,因效果欠佳并存有一定危险性现已少用。

其他治疗

1、纠正休克

补充有效循环血容量:休克可诱发和加重脂栓征的发生和发展,必须尽早纠正。在休克没有完全纠正之前,应妥善固定骨折的伤肢,切忌进行骨折的整复。否则不但会加重休克,而且将诱发或加重脂栓征的发生。在输液和输血的质和量上须时刻注意避免引起肺水肿的发生,应在血流动力学稳定后,早期达到出入时的平衡。

2、呼吸支持

轻症者有自然痊愈倾向,而肺部病变明显的病人,经适当呼吸支持,绝大多数可自愈。因此,呼吸支持是基本的治疗措施。一般轻症者,可以鼻管或面罩给氧,使动脉血氧分压维持在70~80mmHg(9.3~10.6kPa)以上即可创伤后3~5天内应定时血气分析和胸部X线检查。对重症病人,应迅速建立通畅的气道,短期呼吸支持者可先行气管内插管,长期者应作气管切开。一般供氧措施若不能纠正低氧血症状态,应作呼吸机辅助呼吸。

3、减轻脑损害

由于脑细胞对缺氧最敏感,因此脑功能的保护十分重要。对有因脑缺氧而昏迷的病人应作头部降温,最好用冰袋或冰帽,高热病人尤应如此。头部降温可以大大降低脑组织的新陈代谢从而相应减轻脑缺氧状态和脑细胞损害。脱水有利于减轻脑水肿,改善颅内高压状态和脑部的血液循环。有条件的病人可用高压氧治疗。

4、抗脂栓的药物治疗

①右旋糖酐40(低分子右旋糖酐):有助于疏通微循环,还可预防和减轻严重脂栓征所并发的弥散性血管内凝血。但对伴有心衰和肺水肿的病人,应慎用。

②肾上腺皮质激素:效果较好有减轻或消除游离脂肪酸对呼吸膜的毒性作用从而降低毛细血管通透性,减少肺间质水肿,稳定肺泡表面活性物质的作用,并减轻脑水肿用量宜大,如氢化可的松1.0~1.5g/d,用2~3 天,停用后副作用很小。

③抑肽酶:其主要作用可降低骨折创伤后一过性高脂血症防止脂栓对毛细血管的毒性作用;抑制骨折血肿激肽释放和组织蛋白分解,减慢脂滴进入血流速度;可以对抗血管内高凝和纤溶活动抑肽酶治疗剂量为100万u/d可获良好作用,副作用不大。

预后

栓塞严重者意识障碍加重,深昏迷,颅内压增高,可能导致死亡。症状较轻的脂栓(亚临床型)早期处理,预后较好,暴发型预后不良。清醒期很短即进入昏迷的患者表示病情十分危险。病死率很难统计,发生症状的脂肪栓塞病死率约为10%~20%。死亡原因多为脂栓分解,释放游离脂酸,导致出血性肺炎。因此肺脂栓被认为是脂肪栓塞死亡的主要原因。

脂肪栓塞治疗后,有的病例可有癫痫性精神症状、性情变化、去皮质强直、尿崩症视力障碍、心肌损害、肾功能障碍等后遗症但发生率不高。有的病例在外伤局部可形成骨化性肌炎。

预防

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。

上一篇 外伤性颈内动脉海绵窦瘘

下一篇 外伤性癫痫