脑蛛网膜炎

病因

感染(40%):

(1)颅内感染:由细菌,病毒和寄生虫等感染所致的各种类型脑膜炎,脑脊髓膜炎,脓肿等均可能引起蛛网膜炎,其中,结核性脑膜炎是最常见的病因。

(2)颅外感染:中耳炎,乳突炎,鼻旁窦炎是比较常见的病因,另外,颜面感染,盆腔炎,口腔炎等也可以成为致病因素。

发病机制(20%):

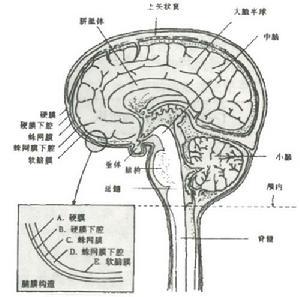

主要病变是局限或多发的蛛网膜及软膜的增厚和粘连,部分脑组织,脑血管,室管膜等均可并发局部蛛网膜炎,可分为三种类型:

1.斑点型 蛛网膜单纯增厚,浑浊,有白色斑点或花纹,蛛网膜未与邻近的脑组织粘连,蛛网膜下腔通畅,此型在蛛网膜炎中普遍存在。

2.粘连型 蛛网膜不但有不规则增厚,而且与邻近软脑膜,脑血管,脑表面和脑神经之间有条索状或片状粘连,粘连可广泛可局限,使蛛网膜下腔不通畅或闭塞。

3.囊肿型 蛛网膜粘连形成囊肿,内含清亮或黄绿色囊液,有时形成间隔或逐渐增大,易压迫脑组织和脑神经。

此三种类型的共同的组织学改变为:小圆细胞和炎性细胞浸润,蛛网膜内皮细胞增殖,网状层的纤维化,使蛛网膜正常结构受到破坏。

某些鞘内注射的药物(10%):

症状

可表现为急性,亚急性或慢性病程,病人出现程度不同的发热和全身症状,由于脑蛛网膜炎主要侵犯的部位是后颅凹,视交叉和大脑半球凸面等处,有如下临床特点:

1.视交叉部蛛网膜炎 是脑底部蛛网膜炎最常见的类型,炎症主要侵犯视神经颅内段及视交叉周围,形成致密或微细的结缔组织网将其包围,视神经常显苍白,缺血,萎缩状态,与周围结构难以分离,在视交叉部形成压迫神经的蛛网膜囊肿者也不少见,病人常有鼻旁窦炎病史,少数有前颅凹骨折病史,一般颅内压增高征不明显,最早期和主要的症状是慢性头痛和视力障碍,头痛多在额,颞部或眼眶部,常伴有一侧缓慢进行性视力减退,数月后波及对侧,少数两侧同时减退,仅累及一侧视神经者较少,视力减退大多早期出现并发展较快,往往有反复,经抗炎等药物治疗后可好转,而在劳累,感冒,鼻旁窦炎发作,过量饮酒后又再发而逐渐加重,严重者1~2周内失明,视缺损方面,由于粘连损害视神经的部位和程度不同,视野可出现多样化和不典型改变,其特点是早期出现中心暗点或旁中心暗点,周边视野不规则,如向心性视野缩小,两颞侧偏盲和鼻侧视野缩小等不典型改变,眼底检查早期可无改变,逐渐出现原发性或继发性视神经萎缩,视盘炎和一侧原发性视神经萎缩与另一侧视盘水肿等改变,较广泛的脑底部蛛网膜炎,还可出现Ⅰ~Ⅵ脑神经损害的征象,少数下丘脑受累者可有尿崩症,嗜睡症,肥胖,性功能减退等症状。

2.颅后凹蛛网膜炎 此区蛛网膜粘连很常见,大约占所有蛛网膜炎的三分之一,与颅后凹肿瘤的比例大约为7∶1,颅后凹蛛网膜炎容易使脑脊液循环障碍,引起颅内压增高症状,按病变的不同部位,又可分为三种类型:

(1)中线型:在颅后凹中最常见,主要粘连病变在正中孔,侧孔,枕大池和枕骨大孔区,最易引起梗阻性脑积水和早期颅内压增高症状,病人早期头痛显著,继而出现呕吐和视力减退等症状,神经系统检查除视盘水肿或继发性萎缩,展神经麻痹,颈项强直等颅内压增高的症状和体征外,局限病征多不明显,但发病较快,病情较重,少有缓解。

(2)小脑凸面型:病程较缓慢,一般大约1~3年,蛛网膜炎所形成的囊肿可压迫小脑半球出现一侧小脑共济失调和眼球震颤,但不如小脑肿瘤那样显著。

(3)小脑脑桥型:主要病变在脑干腹侧区,常有一侧不同程度的脑神经损害,包括三叉神经,面神经,听神经的不全麻痹和面肌痉挛,同侧小脑性共济失调和眼球震颤较轻或缺如,颅内压增高症状出现较晚,当炎症粘连波及颈静脉孔区时,则可有同侧舌咽,迷走和副神经损害的征象,此型病情发展较慢,症状可有较长期缓解,病程可长达数年。

3.大脑半球凸面蛛网膜炎 炎症病变常在大脑外侧裂周围,少数在大脑半球之间,胼胝体前上方或大脑表面其他部位,最早期的主要症状是头痛,癫痫发作或精神症状,头痛属持续弥漫性钝痛,程度较轻,癫痫多为局限性发作,很少出现偏瘫,偏身感觉障碍,失语等病征,即使存在也较轻,视盘水肿较少见,一般病程较长,发展缓慢,时好时坏,长达数月至数年,颅内压增高出现较慢,且远比颅后凹型为轻。

检查

腰椎穿刺早期可压力正常,多数病人脑脊液压力有轻度升高,有脑积水者压力多显著增高,急性期脑脊液细胞数多稍有增加(50×106/L以下),以淋巴细胞为主,慢性期可正常,蛋白定量可稍增高。

诊断

脑蛛网脑炎常因累及部位不同,病因多样,临床表现也各异,且不典型,单纯根据临床表现诊断不易,须依靠辅助检查才能明确诊断,但也有其特点,有助于诊断。

1.病人往往有引起蛛网膜炎的原发病因如颅内,颅外感染,颅脑损伤及手术,蛛网膜下腔出血等。

2.发病可呈急性,亚急性,逐渐转为慢性,或开始即为慢性,病程长,多有反复,缓解,可因感冒,感染,劳累等诱发。

鉴别

1.颅后窝中线型蛛网膜炎须与该区肿瘤相鉴别 颅后窝中线肿瘤包括小脑蚓部肿瘤,第四脑室肿瘤,儿童多见,且常为恶性髓母细胞瘤,症状发展快,病情严重,可出现脑干受压征及双侧锥体束征。

2.桥小脑角蛛网膜炎与该区肿瘤相鉴别 该区肿瘤多为听神经瘤,此外尚有脑膜瘤及表皮样囊肿,如听神经瘤及脑膜瘤,可早期出现听神经损害症状,随后出现面神经,三叉神经及小脑损害症状,表皮样囊肿早期多出现三叉神经痛的症状,颅骨X线片,听神经瘤可出现内听道口破坏与扩大,脑膜瘤可有岩骨破坏及钙化,CT或MRI扫描可确定诊断。

3.神交叉部位蛛网膜炎与该区肿瘤鉴别 该区最常见肿瘤为垂体腺瘤及颅咽管瘤,垂体腺瘤绝大多数早期出现内分泌障碍,眼底及视野改变比较典型,颅咽管瘤多见于儿童,X线平片鞍上可有钙化,该区尚有鞍结节脑膜瘤,表现为视神经慢性受压的视力减退和视野障碍,后期出现原发性视神经萎缩,这些病变经CT和MRI扫描,均可显示其各自特有的病变表现,可做鉴别和明确诊断。

3.神交叉部位蛛网膜炎与该区肿瘤鉴别 该区最常见肿瘤为垂体腺瘤及颅咽管瘤,垂体腺瘤绝大多数早期出现内分泌障碍,眼底及视野改变比较典型,颅咽管瘤多见于儿童,X线平片鞍上可有钙化,该区尚有鞍结节脑膜瘤,表现为视神经慢性受压的视力减退和视野障碍,后期出现原发性视神经萎缩,这些病变经CT和MRI扫描,均可显示其各自特有的病变表现,可做鉴别和明确诊断。

4.大脑半球凸面蛛网膜炎与大脑半球表浅胶质瘤,血管瘤,转移瘤及结核球等病变相鉴别 这些病变绝大多数可通过CT或MRI扫描,做出明确诊断。

并发症

因蛛网膜炎本身即炎症反应病变,因此,行脑室-腹腔分流手术,有感染的可能,感染可能是手术感染,术后亦可感染,而且大多感染在术后6个月左右,少数可发生在1年后,感染可能由远端的腹腔,胸内逆行感染,也有血源性感染或脑内炎症扩散,总之,一旦出现感染即须暂时取出分流管,进行抗炎治疗,取出管内脑脊液送细菌培养和药敏试验及离心作涂片,作为以后治疗的依据,分流术感染的细菌多为葡萄球菌,其次为金黄色葡萄球菌,其他如革兰氏阴性杆菌,链球菌等。

治疗

(一)治疗

1.非手术治疗: 一般早期或急性期病例应先采用各种药物或措施进行综合治疗,其目的在于控制蛛网膜炎症、松解炎性粘连和降低颅内压力,并对原发感染病灶进行治疗。

(1)抗生素:对非特异性蛛网膜炎不是特效的,但在治疗可能存在于颅内或身体其他部位的隐性或显性细菌性感染,特别在蛛网膜炎活动期,可收到一定效果。

(2)肾上腺皮质激素:对防治蛛网膜粘连和炎症有较好的效果,初期应用效果较好。用药期间应注意补充氯化钾。如经过一个疗程有效,必要时可重复使用。

(3)降低颅内压力:可以采用20%的甘露醇、甘果糖(甘油果糖)、利尿药等。

2.手术治疗

(1)后颅凹探查术:对小脑半球和桥小脑角的蛛网膜粘连和囊肿进行剥离和切除,可收到一定效果。对中线型第四脑室正中孔和小脑延髓池的粘连和囊肿可行剥离和切除,并使中孔开放。如枕大池广泛粘连影响脑脊液循环吸收,可先行枕肌下减压术,以后再考虑做脑室腹腔分流术。

(2)视交叉部探查术:视交叉部蛛网膜炎视力减退和视野缺损,经积极对症治疗不见好转甚至不断恶化时,可施行粘连与囊肿分离和切除。按常规垂体手术入路,最好在手术显微镜下小心地分离视神经和视神经交叉部的蛛网膜粘连,切除绞窄性的纤维带和压迫性的蛛网膜囊肿,使视神经和视交叉部得到缓解,但不可强行分离,以免增加损害。一般有效率大约30%~40%,故术后仍应继续各种综合治疗。

(3)幕上开颅探查术:大脑凸面蛛网膜炎经过长期的综合治疗,症状无好转,相反有进行性的颅内压增高和视力逐渐减退、有失明危险者,可开颅分离粘连和切除囊肿,应用双侧颞肌下减压或去骨瓣减压,常可使颅内压力得到缓解,视力获得稳定或好转。

(4)对不典型的弥漫性脑蛛网膜炎出现较明显的梗阻性或交通性脑积水时,均可先行脑室腹腔分流术,术后继续前述非手术疗法。

(二)预后

不论综合治疗还是手术治疗,都有一定或显著疗效,但对某些蛛网膜炎还没有完全肯定的疗效,故病人的病灶不能完全消退,可能长期存在,并在临床上保留一定的症状。

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。