颈椎小关节创伤性退变性关节炎

病因

发病机制

解剖学基础

颈椎小关节与全身各种大关节一样属滑膜关节,由上、下两关节突组成。关节突与椎体平面约呈40°~45°,关节面平滑,覆有透明软骨关节囊较松弛。颈椎间小关节有引导和限制运动节段的运动方向的作用。如颈椎前屈时,上位颈椎的下关节突在下位颈椎上关节突上向前滑动,但关节囊限制其过度前屈。颈椎小关节排列虽有利于屈伸活动,但较不稳定,易受损伤。小关节这种解剖特征是其发生病变的解剖学基础。

创伤

日常生活中,头颈部屈伸、旋转等活动较多,主要依靠椎间关节和两侧小关节协同完成。不良的工作体位,如打字员、家务劳动者长时间低头工作,在小关节产生剪切力,使关节囊处于张力状态,而超负载的张力则使关节囊产生创伤性炎症反应并逐渐变厚变硬。车祸时,头颈部挥鞭样抽伤骤然对小关节施加加减速力的损伤,使小关节发生关节软骨及软骨下骨折,关节囊撕裂及关节囊内积血等。关节囊创伤性炎性改变,使滑膜细胞活跃,骨液分泌增多,还可伴有积血,使关节肿胀,关节囊内压增高刺激囊壁C类神经纤维未稍而引起颈部疼痛等一系列症状。有人在小关节囊内注入生理盐水可诱发颈部产生疼痛。关节囊创伤还可使微血管扩张红细胞、白细胞等有形成分渗出至关节液内,并沉淀及机化引起关节粘连关节软骨的损伤使关节面粗糙,从而增加受创伤机会,导致软骨逐渐萎缩、关节间隙狭窄等关节炎性改变骨关节的创伤是发生退变的重要因素。

退变

随着年龄的增长,退变是一个不可避免的过程。在小关节劳损或受创伤后会发生关节囊肥厚、疤痕形成。关节囊反复受损使滑液分泌功能丧失滑液分泌减少,关节软骨因缺乏营养而发生退行性变化,逐渐变薄和粗糙。软骨表面破裂可延至软骨内甚至形成小碎片脱落于滑液内。相互咬合的小关节面由于磨损,不仅损伤关节面,且根据Wolf定律逐渐发生软骨下骨的致密化。关节表面的愈加粗糙并硬化导致小关节突发生肥大,边缘形成骨赘。软组织内矿物质浓度改变,也可使关节囊钙化、结构发生改变使小关节在运动中受创伤更大,从而加速了关节退变的发生。

临床表现

颈痛 慢性颈痛是颈椎小关节创伤性退变性关节炎特征性表现,多为持续性钝痛活动时可诱发或加剧。颈2~3或颈5~6小关节受到创伤和劳损发生率高,相当发病率也高。不同节段的小关节病变可引起不同区域的疼痛,分布具有一定特征:

1、颈2~3小关节:疼痛位于上颈区并延至枕区。严重者范围可扩大至耳头顶、前额或眼等。

2、颈3~4小关节:颈侧后方区域向上可延伸至枕下,但不超过枕区,向下不超过肩胛带其分布形状类似于提肩胛肌。

3、颈4~5小关节:类似于三角形区域分布,两边为后正中线与颈侧后方界限。底为经锁骨外、中1/3交点,平行于肩胛冈的假设虚线。

4、颈5~6小关节:呈三角形套状分布尖指向颈后正中,包绕肩胛带的前、后及顶部。基线为肩胛冈。

5、颈6~7小关节:分布似覆盖于肩胛冈上窝和冈下窝的四边形状。

6、颈7~胸1小关节:一般认为集中于颈6~7下半部分。

以上疼痛分布规律是各节段小关节病变时产生的主要区域,在严重者分布可扩散至更广范围,但此区常最为严重。疼痛可因双侧小关节受累而双侧分布。多个小关节受累则使疼痛区域重叠,将会给诊断带来困难。

由于颈神经根在头、颈、胸、上肢等有广泛分布。因此除局部疼痛外,还常可引起牵涉痛表现。头痛主要由于颈2~3小关节受累引起的牵涉痛,常见且易被误诊。表现为慢性持续性钝痛,也可呈典型偏头痛甚至前额痛等。肩痛常为颈5~6小关节受累引起,易与肩周炎混淆此外尚可有胸痛及上肢疼痛的表现。

局部体征

小关节创伤性退变性关节炎常有明显固定压痛活动时间加剧。颈部可因疼痛而使颈部活动减少,甚至颈部可处于强迫体位。局部相应支配小关节的脊神经后内侧支阻滞可使疼痛缓解。

诊断

颈椎创伤性退变性小关节炎,在早期主要表现为慢性颈痛,常易被人误以为肌肉劳损而忽略缺乏特征性表现和放射学异常表现易被误诊和漏诊,对晚期患者的诊断则较为容易。诊断依据为:

1、头颈部的外伤史

尤其有车祸等外伤史的患者应高度怀疑,部分患者则无明确的外伤史。

2、疼痛

疼痛范围符合分布规律,有明显压痛者应进行神经阻滞试验,该方法具有诊断性治疗作用由于小关节受脊神经后内侧枝支配。而该枝在关节突腰部与骨面相贴,因此若疼痛由小关节引起则阻滞有效。疼痛在注射局部麻药后约10分钟缓解药效持续2小时以上的者判断为阳性反应。此试验阳性是早期诊断颈椎小关节创伤性退变性关节炎的特征性表现之一。与关节内阻滞相比,后内侧枝神经阻滞具有简单易行、创伤小、危险性小的特点,且可在关节间隙狭窄者阻滞成功。但由于疼痛消失受患者心理因素影响较大,假阳性率较高。

3、对此阻滞试验

由于单纯神经阻滞试验受患者的心理干扰,假阳性率较高,为此对一些怀疑因心理影响而阻滞试验呈阳性者可行对比阻滞试验。其原理是布比卡因药效持续时间约为利多卡因作用时间的2~3倍,在分别用布比卡因和利多卡因行神经阻滞试验后患者症状消失持续时间是否符合两药药理特征而进行判断。此试验可明显降低假阳性率。在操作过程中须注意第二次阻滞应在第一次阻滞效果完全消失后方可继续进行。

即在透视下行小关节内局麻药注射诊断效果更为准确。但由于操作繁琐,并发症多,因此在诊断阶段常为脊神经后内侧枝阻滞试验替代。

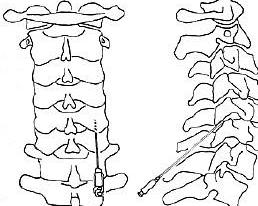

须在电视透视屏下进行先根据患者疼痛分布范围和压痛点确定受累小关节,然后用22号(20~24号)90mm的脊柱穿刺针皮行侧路法穿刺至相应小关节背侧,依靠骨性阻力及针尖在侧位像上投影判断位置后于关节突腰部(侧位像)注射2%利多卡因0.5ml或0.75%布比卡因0.5ml。因每个小关节受上、下两脊神经后内侧枝支配,因此需行上、下两关节突腰部阻滞。颈2~3小关节较为特殊,后内侧枝阻滞不可靠。须行第三枕神经三点阻滞法:(1)上关节突软骨下方;(2)下关节突软骨下方;(3)上、下关节突两者之间。阻滞成功的标志 为其分布皮区即枕区感觉消失。一般10分钟后疼痛开始缓解并持续2小时以上者为阳性反应。本试验假阳性率较高,达27%(图1),应结合临床具体分析。

鉴别诊断

1.侧方型颈椎间盘突出 由于颈部突然的过度活动或椎间盘发生退行性变而引起,也是慢性颈痛的常见病因之一其能急性发病,也可慢性发病。主要症状为颈痛,活动受限,犹如“落枕”疼痛可放射至肩部及枕部,常一侧上肢有疼痛和麻木感。很少两侧同时发生发作间隙可毫无症状。查体见头颈常处于僵直位,下位颈椎棘突及肩胛骨部有压痛,头向后并侧向患者侧,头顶加压即可引起疼痛,并向手部放射,牵拉患侧上肢可引起疼痛。X线平片可见椎间隙变窄,呈退行性变。脊髓造影+CT扫描和MRI均可见突出的椎间盘。单纯椎间盘突出症容易和小关节创伤性退变性叛变相鉴别。但如果两者同时存在则易发生漏诊和误诊。因此对有效治疗椎间盘疾病后不能缓解慢性颈痛者则应考虑小关节创伤性退变性关节炎是否存在。

2.颈部软组织劳损 主要为单纯颈部肌肉酸痛与不适,无传导或放射至他处感大多由于工作疲劳反应所致。若稍作休息或对抗性反向肌肉活动(如长期低头转变为仰头活动),即可迅速恢复疲劳而症状消失。疼痛程度与调节肌肉活动效果往往与病程长短成正比大部分患者劳损症状来自颈后部肌肉及韧带。有时与骨关节疾也混杂在一起,此时应注意区分治疗应从工作和生活的习惯体位和姿势平衡来纠正适当的理疗体疗、按摩对患者颇有益处。有急性加重者宜颈部制动,口服止痛药和镇静剂治疗。必要时可行1%普鲁卡因痛点封闭。

3.紧张性头痛 头痛一般位于双侧可累及整个头部。性质为钝痛,呈典型的紧缩性或压迫感,程度为轻度或中度并不因日常活动而加重。头痛反复发作,每月不超过15天,可有恶心、畏光或怕声三大症状之一。体检一般无阳性体征第三枕神经阻滞试验无效。

4.肩关节周围炎 该病多发年龄为50~60岁之间。发病缓慢,逐渐出现肩关节疼痛及关节的活动受限。常表现为一种特殊的临床过程,即:病情进展到一定程度后不再发展,继而疼痛逐渐减轻乃至消失,关节活动也逐渐恢复整个病程较长,常需数月或数年之久,肩关节周围有很多压痛点,X线检查无阳性表现,肩关节周围痛点阻滞或腋神经阻滞有效。

5.神经宫能症 青年女性多见,症状夸张而无阳性体征,询问病史及查体时转移注意力症状可明显减轻,暗示疗法可明显有效,运用脊神经后内侧枝神经阻滞后可能会永久性疼痛缓解。

此外,由于车祸牵涉到法律、经济赔偿等许多社会问题,因此,由此引起的慢性颈痛是否由精神性因素或小关节器质性疾患引起需特别注意鉴别。

检查

1.X线片

均需拍正侧位片及左右斜位片。早期常无明显改变,以后则显示关节间隙狭窄,松动;逐渐于关节突起外增生、形成尖形骨刺;后期该关节呈现肥大性改变、周边部伴有明显的骨赘形成,并使椎间孔变小、变形。

2、断层摄影

3、CT扫描

可由横断面十分清楚地显示出小关节病变的程度及其与椎管、根管之间的联系。常见征象为:(1)小关节边缘骨刺形成;(2)小关节突肥大;(3)关节间隙变窄;(4)关节软骨变薄;(5)小关节内“真空现象”;(6)关节囊钙化;(7)关节突软骨下骨质硬化等。但在早期CT扫描不如X线片。CT扫描的一个优点是可同时观察椎间盘而排队椎间盘疾病。

可由横断面十分清楚地显示出小关节病变的程度及其与椎管、根管之间的联系。常见征象为:(1)小关节边缘骨刺形成;(2)小关节突肥大;(3)关节间隙变窄;(4)关节软骨变薄;(5)小关节内“真空现象”;(6)关节囊钙化;(7)关节突软骨下骨质硬化等。但在早期CT扫描不如X线片。CT扫描的一个优点是可同时观察椎间盘而排队椎间盘疾病。

4、SPECT

常规ECT图像对于观察颈椎小关节创伤性退变性关节炎无多大帮助,但高间隙分辨率(Higher-Spatialresolution)ECT图像可清楚地显示小关节核素摄入量增加该法具有敏感性高的优点可以作为行小关节关节造影前的一种筛选手段。

5、小关节造影术

对早期诊断小关节创伤性退变性关节炎有较大帮助须在电视透视下进行,可采用侧路或后路穿刺法,穿刺方法同小关节注射。在正侧位透视下确定穿刺针进入小关节关节腔内后,注入水溶性造影剂一般早期可见到关节囊松弛或破裂,还可见到小关节炎性改变征象。晚期则因穿刺困难及影像学征象改变明显而常不进行。造影结束后注射局麻药和激素混合液,可同时起治疗作用。

6、其他

治疗

目前,对颈椎创伤性退变性小关节炎虽有多种治疗方案,但尚缺乏特别有效的治疗手段。保守治疗应根据病情选择不同方法进行处理。

1.争性加重期治疗

以休息、热疗及镇痛为主。局部按摩、针刺、口服消炎止痛药物以及封闭治疗,均能奏效。卧木板床休息,临床起床时用颈围保护。急性期后,可适当开始体疗及自我推拿操作,使颈肌得以锻炼。适度的运动,不仅可防止相对软骨面牢固地及连续地受挤压,又可使关节软骨从滑液中得到营养,因此宜注意动静结合。对顽固性疼痛,保守治疗无效、发作频繁、影响工作和生活时,应考虑注射疗法及手术疗法。

2.神经阻滞疗法

既有明显诊断作用,同时又可起到止痛,缓解局部肌肉痉挛等治疗性作用。无论是急性加重期还是慢性期,都是缓解疼痛的有效手段。

3.小关节注射法

这既是有效的诊断手段,同时更是一种疗效颇佳的治疗方法,该法对神经阻滞试验阳性者均可。须在电视透视下进行。

这种治疗方法操作简单,创伤较少,但远期效果较差,治愈率约40%,又需专门设备。有人提出它有加速退化或发生骨唇之嫌,因此,目前这种治疗方法仍开展得不多。

在局麻下,从后入路暴露病变的相应节段的小关节,先认清一侧上关节突乳状突与其横突根部副突,两乳突间覆有纤维结缔组织,形成管状,切开此管,即可找到脊神经后内侧枝和小关节枝,予以切断并抽出。可同时一并剥除关节囊,术后卧床4~7天。手术须同时切除相应小关节上下两脊神经后内侧枝。目前该术式已较少采纳。

6.颈后路小关节减压术

已有明确小关节增生,骨赘形成压迫脊神经根而产生根性症状者宜行此术。由于小关节毗邻椎管、椎动脉和脊神经根等重要结构,因此手术危险性较大,技术要求较高。术者须具有丰富临床知识和较高的手术技巧方可进行,同时须严格掌握适应证。

预防

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。