脾胃湿热

病因病机

脾胃湿热证的形成,虽有多种病因,但脾胃功能状态是决定因素。脾胃虚弱,不能正常运化谷物水液,水反为湿,谷反为滞,湿和滞久则化热,可形成湿热;同时各种疾病因素很易引发脾胃功能失调而生湿热。因此其病因有三方面:

脾胃湿热证的形成,虽有多种病因,但脾胃功能状态是决定因素。脾胃虚弱,不能正常运化谷物水液,水反为湿,谷反为滞,湿和滞久则化热,可形成湿热;同时各种疾病因素很易引发脾胃功能失调而生湿热。因此其病因有三方面:

1.感受外邪

由于脾胃的生理特性,湿邪和燥邪易侵犯脾胃。脾为湿土,为“受湿之区”,湿邪最易伤脾;胃为燥土,喜润恶燥易患燥病,燥为阳热之邪,燥甚则热,胃热脾湿结合即为湿热。六淫的其他外邪如外感风热,在脾虚失运内有蕴湿的情况下,外感风热与内蕴之湿,结合亦成湿热。正如薛生白所云:“太阳内伤,湿饮停聚,客邪再致,内外相引,故病湿热。”同时外邪犯肺,胸闷咳嗽,气机升降失常,又可伤及虚弱之脾胃,致湿从内生,郁而化热,形成湿热。

2.饮食不节

无节制的饮食是伤害脾胃的最多最常见的病因。“饮食自倍,脾胃乃伤”。嗜酒、过饱、过食肥甘厚味及不洁的饮食,无规律的饮食均易伤及脾胃,引起食滞、湿阻、气滞等,而食滞、湿阻、气滞日久均可化热。酒性本身即“气热而质湿”,气滞也是水湿停聚的重要因素,肥甘厚味极具生湿助热的特性,可见诸多饮食不节因素均可成为脾胃湿热证形成的病因,胃虽喜润恶燥,但脾胃湿热的形成与胃也有直接的关系。食物先由胃纳,临床常先见胃纳失常的症状如胃脘痞满、纳呆、恶心等。脾与胃共为中土,生理上协调合作,共同完成纳化功能,病理上互相影响,所以湿热证与胃的关系密不可分,故称脾胃湿热证。

3.情志因素

“脾在志为思”,“思则气结”。张景岳曾说:“但苦思难释则伤脾”。过度思虑,情志不畅,会影响肝的疏泄功能,肝的正常疏泄是脾升胃降协调脾气健运的重要条件,即“土得木而达”。肝失疏泄无以调畅气机,脾升胃降失调,脾失健运生湿,湿郁化热,湿热乃成。

上述病因在不同的个体会引起不同的脾胃病证,这是由个体的体质素质不同,脾胃功能性状不同,对病因作用反应的形式不同所决定的。

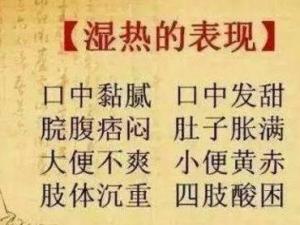

临床表现

辨证施治

治疗原则采用清热化湿,理气和中。主方清中汤。方中黄连、栀子清热化湿,半夏、茯苓、白豆蔻健脾祛湿,陈皮、甘草理气和胃。热盛便秘者,加银花、蒲公英、大黄、枳实;气滞腹胀者,加厚朴、大腹皮。

若湿热并重,腹痛痞满,呕吐不纳,舌白或黄,渴不引饮,大便泄泻,小便不利,或赤而短,舌苔黄滑者,治疗原则清热与燥湿并行,宜辛开清解法,可用王氏连朴饮。方药:厚朴、川连(姜汁炒)、石菖蒲、制半夏、香豉、焦栀、芦根,方中黄连、栀子苦寒,清热泻火燥湿。厚朴、半夏、石菖蒲三药相配,苦温与辛温并用,辛苦开泄,燥湿化浊。半夏又有和胃止呕之功。豆豉宣郁透热。芦根清热生津。诸药配伍,为燥湿清热之良方、

若脾胃湿热证、湿偏重证,拟清利湿热,宣畅气机,用三仁汤:杏仁、飞滑石、白通草、白蔻仁、竹叶、厚朴、生薏仁、半夏。若寒热互结,干噫食臭,心下痞硬,可用半夏泻心汤加减。

慢性脾胃病的临床表现多为本虚标实,湿热是标实的表现之一。“急则治标”,当湿热上升为主要矛盾时就要以清化湿热为主,健脾助运为辅。

临床验方

温胆汤出自《三因极—病证方论》,药物组成为陈皮、半夏、茯苓、枳实、竹茹、炙甘草、生姜、大枣。原“治大病后,虚烦不得眠,此胆寒故也,又治惊悸”。其药性的温凉全在组成药味量的大小。该方组方简单,性质平和,通过灵活加减,虚实寒热表里证均可应用,临床应用远远超出了原记载的证治范围。

常用其方加减治疗脾胃湿热证。方中二陈汤燥湿化痰,理气和中。半夏燥湿化痰、和胃降逆、消痞散结,陈皮理气和胃,气行则湿化,茯苓健脾渗湿,甘草调和诸药,益气和中,生姜、大枣健脾和胃,使土健以胜湿,枳实下气导滞消积,祛痞助湿化,竹茹甘寒降逆和胃,清热消痰。共奏祛邪扶正,化湿清热,理气导滞之功效。虽健脾而不壅滞,化湿而不助热。清热而不助湿,治疗脾胃热证颇为对症。

由于湿热证的缠绵难愈,临证需审证求因,辨别湿与热孰轻孰重,灵活加减。脾胃湿热证多见脘腹胀满,痞闷不舒,恶心纳呆,口干不思饮或饮而不多,口中黏腻,大便黏滞不爽或秘结,舌质淡红或红,舌苔黄腻,脉弦滑数或缓。湿重于热加苍术、藿香、苡仁、蔻仁、菖蒲;湿热并重去生姜、大枣,加黄芩或黄连、茵陈;热重于湿较少见,亦不能过用寒凉,在湿热并重方中加芦根以清热生津利小便,加莱菔子、焦槟榔,使热从大便而去。伤食加焦三仙、莱菔子;肝郁气滞加柴胡、苏梗、厚朴;脾虚明显加苍术、白术。外感引发的脾胃湿热,在辨证施治方中合入温胆肠,表里同治。脾胃湿热证患者,胃镜检查往往发现胃中潴留液较多,黏性较大,此时重用苍术,以芳香疏化水湿,醒脾助运。

需要注意的是,热属阳,湿属阴,清热用凉药,凉则助湿,治湿用温药,温则助热,加之治湿药多香燥,易耗伤津液,故临证需仔细辨别,用药要掌握好分寸。脾胃虚弱是生湿之源,往往先有湿而后化热,临床亦不多见湿重于热,即是湿热并重,治疗也多以化湿理气为主,因湿邪最易阻滞气机,理气有助祛湿,祛湿最常见藿香、佩兰、蔻仁、菖蒲、茯苓、苡仁等芳化淡渗平和之品,待湿去热孤再适当加入清热药。

预防

脾胃湿热证的主要原因为上述疾病未能得到有效治疗,病变反复活动与发展的结果。其次也与不良生活方式有关,如嗜食肥甘油腻,嗜食辛辣,吸烟嗜酒等导致脾胃受伤,聚湿生热。因此要预防脾胃湿热的发生,首先要积极治疗上述基础疾病。同时,要改变不良生活方式,做到饮食有节,勿吸烟,勿饮酒等,尽量不吃厚味膏粱、海鲜。

调理脾胃时,还应兼以宣通肺气。因脾主运化水谷,化谷如沤,肺主布散精微输布如雾,脾需肺之协助,才能完成水谷精微的布散,正如《素问·经脉别论》所云:“脾主散精,上归于肺,通调水道,下输膀胱。”肺主宣发肃降,脾胃主升清降浊,同司气机升降。由此,治脾莫忘理肺,治肺必究其脾,临床用药应于健脾和胃之品中,酌加宣肺解郁之品,如杏仁、瓜蒌、麻黄等。叶天士在《临证指南医案》中用杏仁宣肺解郁,使湿阻得运,启宣肺利水健脾之先河。

食疗

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。