天人相应

历史渊源

天人相应 tiānrén-xiāngyìng,按照现代的解释就是:自然界(大宇宙、宏观整体)和人(小宇宙、微观个体)是互相感应、互为反应、互为映照的。

中国传统医学渊源

天人相应:[correspondence between man and universe] 指人体与大自然有相似的方面或相似的变化。《灵枢·邪客》∶“此人与天地相应者也”。其主要精神是揭示在预防疾病及诊治疾病时,应注意自然环境及阴阳、四时、气候等诸因素对健康与疾病的关系及其影响。例如在辨证论治时,必须注意因时、因地、因人制宜等。

附:天人相应的具体体现

天人相应最重要的体现是合于"气"。中医《素问·微旨大论》提出"气交"的概念:"言天者求之本,言地者求之位,言人者求之气交。曰:何谓气交?曰:上下之位,气交之中,人之居也。" 天地人三者是一气分布到不同领域的结果。"天枢之上,天气主之;天枢之下,地气主之;气交之分,人气从之,万物由之。"人与万物,生于天地气交之中,人气从之则生长壮老已,万物从之则生长化收藏。人虽有自身特殊的运动方式,但其基本形式--升降出入、阖辟往来,是与天地万物相同、相通的。

一个非线性动力系统随时间演化会不断分形进入混沌状态,每个分形和上个层次的分形有相当的“相似性”,有点所谓“全息”的味道。人体、社会乃至宇宙都可视为非线性动力系统,系统演化不断分形进入混沌状态也是一定的,这么讲“天人合一”、“小宇宙中藏大宇宙”的说法和中医“唯象”理论就有其科学性和合理性。

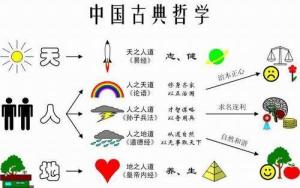

中华古代哲学渊源

“天人合一”的思想概念最早是由庄子阐述,后被汉代思想家、阴阳家董仲舒发展为天人合一的哲学思想体系,并由此构建了中华传统文化的主体。对这个概念而言,董仲舒之所以重要是因为他是儒家最早言说五行者,战国以前的儒家只言阴阳而不论五行。而董仲舒将阴阳、五行学说合流并用,他一般还被看作是儒门解易的第一人,其代表作为《春秋繁露》。

对天人合一观念需要小心翼翼地分析。在自然界中,天地人三者是相应的。《庄子?达生》曰:“天地者,万物之父母也。”《易经》中强调三才之道,将天、地、人并立起来,并将人放在中心地位,这就说明人的地位之重要。天有天之道,天之道在于“始万物”;地有地之道,地之道在于“生万物”。人不仅有人之道,而且人之道的作用就在于“成万物”。

再具体地说:天道曰阴阳,地道曰柔刚,人道曰仁义。天地人三者虽各有其道,但又是相互对应、相互联系的。这不仅是一种“同与应”的关系,而且是一种内在的生成关系和实现原则。天地之道是生成原则,人之道是实现原则,二者缺一不可。

上为《大易识阶》米鸿宾的主要观点,但《开启中医之门》的作者李阳波则很不满意董仲舒所提出来的天人合一观,他解释说:董提出这个观念主要是讲天的情况与人的情况的统一,实际上,作为天的宇宙自然,人类社会是很难模拟的,可是构成人类社会的植物、动物及人的本身,他们的生长衰老、他们的变化却无法逃脱天的支配。所以,天人合一,主要是讲天与万物、与人的这种生理状态的合一,而不是天与人的社会结构的合一。

为了作出这样一个划分,李阳波就把董仲舒的天人合一中有关社会观的这一部分划出去,而保留其谈生物的部分,并且径直把它称为“宇宙生物观”。 因为中医是研究天、地、人之间的术数转换变化关系的一门学问。在他看来,天人合一就已把中医小了一截。李阳波同时认为钱学森也看到了中医、气功、人体特异功能的一些情况,从一些人身上所存在的不可思议的潜力,看到了人天之间所存在的必然联系,所以也摒弃了董仲舒的天人合一,而改作了“人天观”。

“天人合一”是中国古典哲学的根本观念之一,与“天人之分”说相对立。所谓“天”,一种观点认为包含着如下内容:1,天是可以与人发生感应关系的存在;2,天是赋予人以吉凶祸福的存在;3,天是人们敬畏、事奉的对象;4,天是主宰人、特别是主宰王朝命运的存在(天命之天);5,天是赋予人仁义礼智本性的存在。另一种观点认为“天”就是“自然”的代表。“天人合一”有两层意思:一是天人一致。宇宙自然是大天地,人则是一个小天地。二是天人相应,或天人相通。是说人和自然在本质上是相通的,故一切人事均应顺乎自然规律,达到人与自然和谐。

老子说:“人法地,地法天,天法道,道法自然。”(马王堆出土《老子》乙本)即表明人与自然的一致与相通。先秦儒家亦主张“天人合一”。

《礼记·中庸》说:“诚者天之道也,诚之者,人之道也”。认为人只要发扬“诚”的德性,即可与天一致。汉儒董仲舒则明确提出:“天人之际,合而为一。”(《春秋繁露·深察名号》)成为二千年来儒家思想的一个重要观点。

养生

饮食养生

与西医的“有病治病”理念不同,中医倡导“上工治未病”,也就是说的养生。那么传统饮食养生理论,其精髓何在呢?张国玺认为,传统饮食养生学,是指在传统医学理论的指导下,研究食物的性质,利用饮食来达到营养机体、保持或促进健康、防治疾病的一门学科。传统饮食养生学特别强调天人相应、调补阴阳和审因用膳的观点,在营养保健学方面独具特色。

与西医的“有病治病”理念不同,中医倡导“上工治未病”,也就是说的养生。那么传统饮食养生理论,其精髓何在呢?张国玺认为,传统饮食养生学,是指在传统医学理论的指导下,研究食物的性质,利用饮食来达到营养机体、保持或促进健康、防治疾病的一门学科。传统饮食养生学特别强调天人相应、调补阴阳和审因用膳的观点,在营养保健学方面独具特色。

天人相应,是指人体的饮食应与自己所处的自然环境相适应。例如,生活在潮湿环境中的人群适量地多吃一些辛辣食物,对驱除寒湿有益;而辛辣食物并不适于生活在干燥环境中的人群,所以说各地区的饮食习惯常与其所处的地理环境有关。

一年四季不同时期的饮食也要同当时的气候条件相适应。例如,人们在冬季常喜欢吃红炯羊肉、肥牛火锅、涮羊肉等,有增强机体御寒能力的作用;而在夏季常饮用乌梅汤、绿豆汤等,有消暑解热的作用。这些都是天人相应在饮食养生中的体现。

养生观点

其一,调补阴阳,是指通过合理饮食的方法来调节人体阴阳的平衡。传统养生学认为,人体在正常情况下应该保持在“阴平阳秘”的健康状况,如果机体失去阴阳的平衡状态就会产生疾病,并可以通过饮食来调节阴阳以保持健康。例如,人们常用甲鱼、龟肉、银耳、燕窝等来养阴生津,滋阴润燥以补阴虚;常用羊肉、狗肉、鹿肉、虾仁等来温肾壮阳,益精填髓以补阳虚。这些就是饮食调补阴阳的体现。

其二,审因用膳,是指根据个人的机体情况来合理地调配膳食。我们知道人体需要全面而均衡的各种营养成分,所以《黄帝内经》提出“谷肉果菜,食养尽之”。在保证全面营养的前提下,还应根据每个人的不同情况适当地调配饮食结构。如阴虚者多进食补阴的食品;阳虚者多进食补阳的食品;气虚者多进食补气的食品;血虚者多进食补血的食品;体质偏于实症者多进食一些有清泻作用的食品。

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。