积聚

来历

积聚之名,首见于《灵枢•五变》:“人之善肠中积聚者,……皮肤薄而不泽,肉不坚而淖泽。如此,则肠胃弱,恶则邪气留止,积聚乃伤。”《内经》里还有伏梁、息贲、肥气、奔豚等病名,亦皆属积聚范畴。在治疗方面,《素问•至真要大论》提出的“坚者削之”,“结者散之,留者攻之”等原则,具有一般的指导作用。《难经》对积聚作了明确的区别,并对五脏之积的主要症状作了具体描述。《金匮要略•疟病脉证并治》将疟疾引起的症瘕称为疟母,并以鳖甲煎丸治之。《诸病源候论•积聚病诸候》对积聚的病因病机有较详细的论述,并认为积聚一般有一个渐积成病的过程,“诸脏受邪,初未能为积聚,留滞不去,乃成积聚”。《证治准绳•积聚》在总结前人经验的基础上,提出了“治疗是病必分初、中、末三法”的主张。

《景岳全书•积聚》则对攻补法的应用作了很好的概括,“治积之要,在知攻补之宜,而攻补之宜,当于孰缓孰急中辨之”。《医宗必读•积聚》把攻补两大治法与积聚病程中初中末三期有机地结合起来,并指出治积不能急于求成,可以“屡攻屡补,以平为期”,颇受后世医家的重视。《医林改错》则强调瘀血在积聚病机中的重要作用,对活血化瘀方药的应用有突出的贡献。

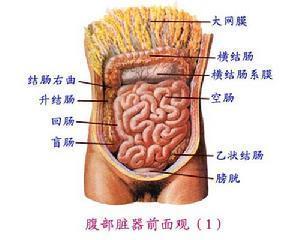

中医文献中的症瘕、痃癖以及伏梁、肥气、息贲等疾病,皆属积聚的范畴。根据积聚的临床表现,主要包括西医的腹部肿瘤、肝脾肿大,以及增生型肠结核、胃肠功能紊乱、不完全性肠梗阻等疾病,当这些疾病出现类似积聚的证候时,可参阅本节辨证论治。

历史沿革

积聚《内经》首先提出积聚的病名。《灵抠•五变》篇说:“人之善病肠中积聚者,……如此则肠胃恶,恶则邪气留止,积聚乃伤;脾胃之间,寒温不次,邪气稍至,蓄积留止,大聚乃起。”

后世不断明确积与聚在病理及临床表现上的区别。《难经•五十五难》指出“积者五脏所生,聚者六腑所成。”《金匮•五脏风寒积聚病》进一步说明,“积者,脏病也,终不移;聚者,腑病也,发作有时。”仲景所制鳖甲煎丸、大黄廑虫丸至今仍为治疗积聚的临床常用方剂。《景岳全书•积聚》篇认为积聚治疗不过四法,“曰攻曰消曰散曰补,四者而已”,并创制了化铁丹、理阴煎等新方。

根据积聚的临床特征,提出分期治疗的原则,同时重视综合治疗。《医宗必读•积聚》篇则提出了积聚分初、中、末三个阶段的治疗原则。《千金方》、《外台秘要》、《医学入门》等医籍,在治疗上不但采用内服药物,而且还注意运用膏药外贴、药物外熨、针灸等综合疗法,使积聚的辨证施治内容益加丰富。根据积聚临床特点,也有较多的名称:“症瘕”、“癖块”、“痃癖”、“痞块”

病因病机

一、病因

(二)饮食所伤:酒食不节食滞、痰气、虫积——聚证饥饱失宜脾运失健——恣食肥厚生冷痰浊气血搏结——积证

(四)病后所致:黄疸病后——湿邪留恋,气血阻滞;久疟不愈——湿痰凝滞,脉络痹阻;感染血吸虫——肝脾不和,气血凝滞;久泻、久痢之后——脾气虚弱,营血运行涩滞。

二、病机

(一)病机关键是气滞血瘀:本病病因有寒邪、湿热、痰浊、食滞、虫积等,其间又往往交错夹杂,相互并见,而终致气滞血瘀。

(四)病理演变:

一般预后良好。少数聚证日久不愈,可以由气入血转化成积证。积聚的病理演变,与血证、黄疸、臌胀等病证有较密切的联系。积聚病因病机示意如下:情志失调肝脾失调寒邪与气血互结饮食不节痰浊气机阻滞聚证感受寒湿湿热病后食滞气滞血结积证虫积

诊断依据

病证鉴别

积聚与痞满的鉴别:痞满是指脘腹部痞塞胀满,系自觉症状,而无块状物可扪及。积聚则是腹内结块,或痛或胀,不仅有自觉症状,而且有结块可扪及。

癥积与瘕聚的鉴别:癥就是积,癥积指腹内结块有形可征,固定不移,痛有定处,病属血分,多为脏病,形成的时间较长,病情一般较重;瘕即是聚,瘕聚是指腹内结块聚散无常,痛无定处,病在气分,多为腑病,病史较短,病情一般较轻。

相关检查

(一)瘕聚多属空腔脏器胃肠的炎症、痉挛、梗阻等病变。依据病史、症状、体征大致可做出诊断,必要时可配合腹部X片、B超等检查。

(二)癥积多为肝脾肿大、腹腔肿瘤、增生型肠结核,必须结合B超、CT、核磁共振、X片、病理组织活检及有关血液检查,以明确诊断。如积块日趋肿大,坚硬不平,应排除恶性病变。

辨证论治

积聚的辨证,首先应区别积和聚的不同。积证具有积块明显,固定不移,痛有定处的特点,其病程较长,病情深重,治疗也难;聚证则无明显积块,腹中胀气,时聚时散,痛无定处,病程较短,病情较轻,治疗较易。其次辨积证初、中、末期虚实的不同。积证病程较长,病程阶段不同,虚实也不同。初期正气未至大虚,邪气虽实而不甚,积块较小,质地亦软;中期正气渐衰而邪气渐甚,积块增大,质地较硬,形体消瘦,体质衰弱;末期正气大虚而邪气实甚,积块较大,质地坚硬,消瘦明显,机体虚衰。临床所见积聚之证,常是先因气滞成聚,日久则血瘀成积。

聚证病在气分,以疏肝理气为主,重在调气;积证病在血分,以活血化瘀、软坚散结为主,重在活血。并要区分积证不同阶段,掌握攻补分寸。

积证,积证可分为气滞血阻、瘀血内结、正虚瘀结3种:①气滞血阻。证见积块软而不坚,固着不移,胀痛并见,舌苔薄,脉弦,属积证初期。治宜理气活血、通络消积,方用金铃子散合失笑散。②瘀血内结。证见腹部积块明显,硬痛不移,面黯消瘦,纳减乏力,时有寒热,女子或见月事不下,舌质紫或见瘀点,苔薄边暗,脉细涩,属积证中期。治宜祛瘀软坚、兼调脾胃,方用膈下逐瘀汤,并可加入川楝子、三棱、莪术等增强祛瘀软坚之力。③正虚瘀结。证见积块坚硬,疼痛逐渐加剧,面色萎黄或黧黑,消瘦脱形,饮食大减,舌质淡紫,舌光无苔,脉细数或弦细,属积证末期。治宜大补气血、活血化瘀,方用八珍汤合化积丸。

治疗原则

聚证多实,治疗以行气散结为主。积证治疗宜分初、中,末三个阶段:积证初期属邪实,应予消散;中期邪实正虚,予消补兼施;后期以正虚为主,应予养正除积。

《医宗必读•积聚》曾指出:“初者,病邪初起,正气尚强,邪气尚浅,则任受攻;中者,受病渐久,邪气较深,正气较弱,任受且攻且补;末者,病魔经久,邪气侵凌,正气消残,则任受补。”治疗上始终要注意顾护正气,攻伐药物不可过用。

聚证

方药:逍遥散、本香顺气散(《沈氏尊生书》木香、青皮、橘皮、甘草、枳壳、川朴、乌药、香附、苍术、砂仁、桂心、川芎)加减。前方疏肝解郁,健脾养血,适用于肝气郁结,脾弱血虚者;后方疏肝行气,温中化湿,适用于寒湿中阻,气机壅滞者。

加减:

如胀痛甚者,加川楝子、延胡索、木香理气止痛。如兼瘀象者,加玄胡、莪术活血化瘀。

如寒湿中阻,腹胀、舌苔白腻者,可加苍术、厚朴、陈皮、砂仁、桂心等温中化湿。

方药:以六磨汤(《证治准绳》沉香、木香、槟榔、乌药、枳实、大黄)为主方。本方行气化痰,导滞通便,适用于痰食交阻,脘腹胀痛,胸闷气逆,大便秘结之证。

常用药:大黄、槟榔、枳实——导滞通便;沉香、木香、乌药——行气化痰。

加减:

积证

兼症:胸胁胀满,

方药:金铃子散合失笑散加减。前方偏于行气活血止痛,适用于瘕积气滞血阻,疼痛不适者;也可选用大七气汤,本方重在祛寒散结,行气消瘀,适用于症积气滞血阻兼有寒象者。

常用药:柴胡、青皮、川楝子——行气止痛;丹参、延胡索、蒲黄、五灵脂——活血散瘀。

加减:若兼烦热口干,舌红,脉细弦者,加丹皮、山栀、赤芍、黄芩等凉血清热。如腹中冷痛,畏寒喜温,舌苔白、脉缓,可加肉桂、吴萸、全当归等温经祛寒散结。

兼症:形体消瘦,纳谷减少,面色晦暗黧黑,面颈胸臂或有血痣赤缕,女子可见月事不下。

方药:膈下遂瘀汤加减,酌情配用鳖甲煎丸或六君子汤。膈下逐瘀汤重在活血行气,消积止痛,为本证的主方;鳖甲煎丸(《金匮要略》)化瘀软坚,兼顾正气,如积块大而坚硬,可配合服用;六君子汤旨在调补脾胃,可与以上两方间服,达到攻补兼施的目的。

常用药:当归、川芎、桃仁、三棱、莪术、石见穿活血化瘀消积;香附、乌药、陈皮行气止痛;人参、白术、黄精、甘草健脾扶正。

常用药:当归、川芎、桃仁、三棱、莪术、石见穿——活血化瘀消积;

正虚瘀结证

主症:久病体弱,积块坚硬,隐痛或剧痛,

兼症:饮食减少,肌肉瘦削,面色萎黄或黧黑,甚则面肢浮肿;

方药:八珍汤合化积丸加减。八珍汤补气益血,化积丸活血化瘀、软坚消积。

加减:若阴伤较甚,头晕目眩,舌光无苔,脉象细数者,可加生地、北沙参、枸杞、石斛。如牙龈出血、鼻衄,酌加山栀、丹皮、白茅根、茜草、三七等凉血化瘀止血。

预防调护

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。

(三)感受

(三)感受