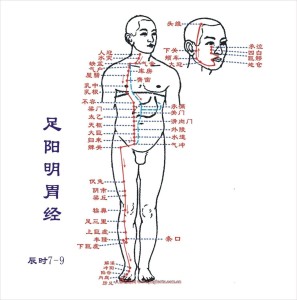

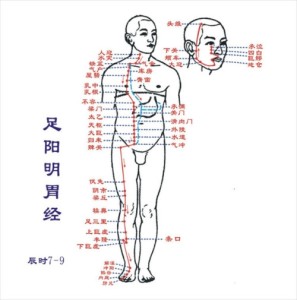

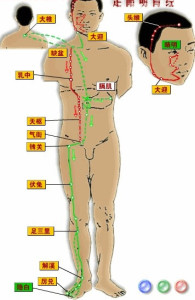

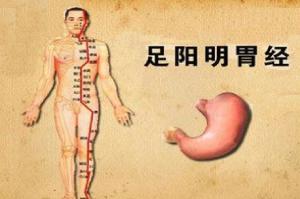

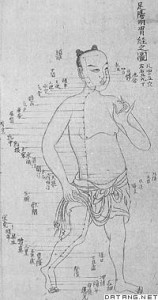

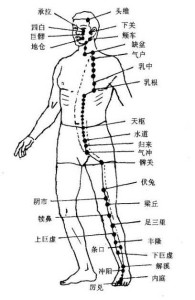

足阳明胃经

循行

循行部位起于鼻翼旁(迎香穴),挟鼻上行,左右侧交会于鼻根部,旁行入目内眦,与足太阳经相交,向下沿鼻柱外侧,入上齿中,还出,挟口两旁,环绕嘴唇,在颏唇沟承浆穴处左右相交,退回沿下颌骨后下缘到大迎穴处,沿下颌角上行过耳前,经过上关穴(客主人),沿发际,到额前。

本经脉分支从大迎穴前方下行到人迎穴,沿喉咙向下后行至大椎,折向前行,入缺盆,下行穿过膈肌,属胃,络脾。直行向下一支是从缺盆出体表,沿乳中线下行,挟脐两旁(旁开二寸),下行至腹股沟外的气街穴。本经脉又一分支从胃下口幽门处分出,沿腹腔内下行到气街穴,与直行之脉会合,而后下行大腿前侧,至膝膑沿下肢胫骨前缘下行至足背,入足第二趾外侧端(厉兑穴)。本经脉另一分支从膝下3寸处(足三里穴)分出,下行入中趾外侧端。又一分支从足背上冲阳穴分出,前行入足大趾内侧端(隐白穴),交于足太阴脾经。

本经脉分支从大迎穴前方下行到人迎穴,沿喉咙向下后行至大椎,折向前行,入缺盆,下行穿过膈肌,属胃,络脾。直行向下一支是从缺盆出体表,沿乳中线下行,挟脐两旁(旁开二寸),下行至腹股沟外的气街穴。本经脉又一分支从胃下口幽门处分出,沿腹腔内下行到气街穴,与直行之脉会合,而后下行大腿前侧,至膝膑沿下肢胫骨前缘下行至足背,入足第二趾外侧端(厉兑穴)。本经脉另一分支从膝下3寸处(足三里穴)分出,下行入中趾外侧端。又一分支从足背上冲阳穴分出,前行入足大趾内侧端(隐白穴),交于足太阴脾经。

《灵枢·经脉》:“胃足阳明之脉。起于鼻之交頞中,旁纳(一本作约字)太阳之脉,下循鼻外,入上齿中,还出挟口,环唇,下交承浆,却循颐后下廉,出大迎,循颊车,上耳前,过客主人,循发际,至额颅;其支者,从大迎前下人迎,循喉咙,入缺盆,下膈,属胃,络脾;其直者,从缺盆下乳内廉,下挟脐,入气街中;其支者,起于胃口,下循腹里,下至气街中而合,以下髀关,抵伏兔,下膝膑中,下循胫外廉,下足跗,入中指内间;其支者,下膝三寸而别,下入中指外间;其支者,别跗上,入大趾间,出其端。”

本经脉腧穴有承泣、四白、巨髎、地仓、大迎、颊车、下关、头维、人迎、水突、气舍、缺盆、气户、库房、屋翳、膺窗、乳中、乳根、不容、承满、梁门、关门、太乙、滑肉门、天枢、外陵、大巨、水道、归来、气冲、髀关、伏兔、阴市、梁丘、犊鼻、足三里、上巨虚、条口、下巨虚、丰隆、解溪、冲阳、陷谷、内庭、厉兑,共45穴,左右合90穴。

病候

腧穴

承泣

ST1 Chéng qì

[定位] 在面部,瞳孔直下,当眼球与眶下缘之间。

[解剖] 在眶下缘上方,眼轮匝肌中,深层眶内有眼球下直肌,下斜肌;有眶下动、静脉分支,眼动、静脉的分支;布有眶下神经分支及动眼神经下支的肌支,面神经分支。

[解剖] 在眶下缘上方,眼轮匝肌中,深层眶内有眼球下直肌,下斜肌;有眶下动、静脉分支,眼动、静脉的分支;布有眶下神经分支及动眼神经下支的肌支,面神经分支。

[刺灸法] 以左手拇指向上轻推眼球,紧靠眶缘缓慢直刺0.5~1.5寸,不宜提插,以防刺破血管引起血肿。

四白

ST2 Sì bái

[定位] 在面部,瞳孔直下,当眶下孔凹陷处。

[定位] 在面部,瞳孔直下,当眶下孔凹陷处。

[解剖] 在眶下孔处,当眼轮匝肌和上唇方肌之间;有面动、静脉分支,眶下动、静脉有面神经分支,当眶下神经处。

[主治] 目赤痛痒,目翳,眼睑(目闰)动,口眼歪斜,头痛眩晕。

[配伍] 配阳白,地仓,颊车,合谷治口眼歪斜;配攒竹治眼睑(目闰)动。

巨髎

ST3 Jù liáo

ST3 Jù liáo

[解剖] 浅层为上唇方肌,深层为犬齿肌;有面动、静脉及眶下动、静脉;布有面神经及眶下神经的分支。

地仓

ST4 Dì cāng

[定位] 在面部,口角外侧,上直对瞳孔。

[解剖] 在口轮匝肌中,深层为颊肌;有面动、静脉;布有面神经和眶下神经分支,深层为颊肌神经的末支。

大迎

ST5 Dà yíng

[解剖] 在咬肌附着部前缘;前方有面动、静脉;布有面神经及颊神经。

[配伍] 配颊车治齿痛。

颊车

ST6 Jiá chē

[定位] 在面颊部,下颌角前上方约1横指(中指),当咀嚼时咬肌隆起,按之凹陷处。

[解剖] 在下颌角前方,有咬肌;有咬肌动、静脉;布有耳大神经,面神经及咬肌神经。

[配伍] 配地仓治口眼歪斜。

下关

ST7 Xià guān

[解剖] 当颧弓下缘,皮下有腮腺,为咬肌起始部;有面横动、静脉,最深层为上颌动、静脉;正当面神经颧眶支及耳颞神经分支,最深层为下颌神经。

头维

ST8 Tóu wéi

[定位] 在头侧部,当额角发际上0.5寸,头正中线旁4.5寸。

[解剖] 在颞肌上缘帽状腱膜中;有颞浅动、静脉的额支;布有耳额神经的分支及面神经额颖支。

(2)《甲乙》禁不可灸。

人迎

ST9 Rén yíng

[定位] 在颈部,喉结旁,当胸锁乳突肌的前缘,颈总动脉搏动处。

[解剖] 有颈阔肌,在胸锁乳突肌前缘与甲状软骨接触部;有甲状腺上动脉;当颈内、外动脉分歧处,有颈前浅静脉,外为颈内静脉;布有颈皮神经,面神经颈支,深层颈动脉球,最深层为交感神经干,外侧有舌下神经降支及迷走神经。

[附注] (l)足阳明、足少阳经交会穴。(2)《甲乙》:禁不可灸。

水突

ST10 Shǔi tū

[定位] 在颈部,胸锁乳突肌的前缘,当人迎与气舍连线的中点。

[解剖] 有颈阔肌,在甲状软骨外侧,胸锁乳突肌与肩胛舌骨肌上腹的交叉点;外侧为颈总动脉;布有颈皮神经,深层为交感神经发出的心上神经及交感干。

气舍

ST11 Qì shě

[定位] 在颈部,当锁骨内侧端的上缘,胸锁乳突肌的胸骨头与锁骨头之间。

[解剖] 有颈阔肌,胸锁乳突肌起始部;有颈前浅静脉,深部为颈总动脉;布有锁骨上神经前支,舌下神经的分支。

[附注] 本经气舍至乳根诸穴,深部有大动脉及肺、肝等重要脏器。不可深刺。

缺盆

ST12 Qūe pén

[解剖] 在锁骨上窝之中点,有颈阔肌,肩胛舌骨肌;上方有颈横动脉;布有锁骨上神经中支,深层正当肩丛的锁骨上部。

[附注] 《图翼》:孕妇禁针。

气户

ST13 Qì hù

[解剖] 在锁骨下方,胸大肌起始部,深层上方的锁骨下肌;有胸肩峰动、静脉分支,外上方为锁骨下静脉;为锁骨上神经,胸前神经分支分布处。

[配伍] 配肺俞治咳喘。

库房

ST14 Kù fáng

[解剖] 在第一肋间隙有胸大肌、胸小肌,深层为肋间内、外肌,有胸肩峰动、静减及胸外侧动、静脉分支;布有胸前神经分支。

[配伍] 配屋翳治胸肋胀痛。

屋翳

ST15 Wū yì

[解剖] 在第二肋间隙,有胸大肌,胸小肌,深层为肋间内外肌;有胸肩峰动、静脉分支;布有胸前神经分支。

[配伍] 配天宗治乳痈。

膺窗

ST16 Yìng chuāng

[解剖] 第三肋间隙,有胸大肌,深层为肋间内、外肌;有胸外侧动、静脉;布有胸前神经分支。

乳中

ST17 Rǔ zhōng

乳根

ST18 Rǔ gēn

[定位] 在胸部,当乳头直下,乳房根部,当第5肋间隙,距前正中线4寸。

[解剖] 在第五肋间隙,胸大肌下部,深层有肋间内、外肌;有肋间动脉,胸壁浅静脉;有第五肋间神经外侧皮支,深层为肋间神经干。

不容

ST19 Bù róng

[解剖] 当腹直肌及其鞘处,探层为腹横肌;有第七肋间动、静脉分支及腹壁上动、静脉;当第七肋间神经分支处。

[配伍] 配中脘治胃病。

承满

ST20 Chéng mǎn

[解剖] 当腹直肌及其鞘处,深层为腹横肌;有第七肋间动、静脉分支及腹壁上动、静脉;分布;当第七肋间神经分支处。

[配伍] 配足三里治胃痛。

梁门

ST21 Liáng mén

[解剖] 当腹直肌及其鞘处,深层为腹横肌;有第七肋间动、静脉分支及腹壁上动、静脉;当第八肋间神经分支处(右侧深部当肝下缘,胃幽门部)。

[配伍 ] 配梁丘、中脘、足三里治胃痛。

关门

ST22 Guān mén

[解剖] 当腹直肌及其鞘处;有第八肋间动、静脉分支及腹壁上动、静脉分支;布有第八肋间神经分支(内部为横结肠)。

[配伍] 配足三里、水分治肠鸣腹泻。

太乙

ST23 Tài yǐ

[解剖] 当腹直肌及其鞘处;有第八肋间动、静脉分支及其腹壁下动、静脉分支;布有第八肋间神经分支(内部为横结肠)。

[配伍] 配中脘治胃痛。

滑肉门

ST24 Huá ròu mén

[解剖] 当腹直肌及其鞘处;有第九肋间动、静脉分支及腹壁下动、静分支;布有第九肋间神经分支(内部为小肠)。

[配伍] 配足三里治胃痛。

天枢

ST25 Tiān shū

[解剖] 当腹直肌及其鞘处;有第九肋间动、静脉分支及腹壁下动、静脉分支;布有第十肋间神经分支(内部为小肠)。

[配伍] 配足三里治腹胀肠鸣;配气海治绕脐痛;配上巨虚,下巨虚治便秘、泄泻。

外陵

ST26 Wài líng

[解剖] 当腹直肌及其鞘处;布有第十肋间动、静脉分支及腹壁下动、静脉分支;布有第十肋间神经分支(内部为小肠)。

大巨

ST27 Dà jù

[解剖] 当腹直肌及其鞘处;有第十一肋间动、静脉分支,外侧为腹壁下动、静脉;布有第十一肋间神经(内部为小肠)。

[配伍] 配中极、次髎治小便不利。

水道

ST28 Shuǐ Dào

[解剖] 当腹直肌及其鞘处;有第十二肋间动、静脉分支,外侧为腹壁下动、静脉;布有第十二肋间神经(内部为小肠)。

归来

ST29 Guī lái

[解剖] 在腹直肌外缘,有腹内斜肌,腹横肌腱膜;外侧有腹壁下动、静脉;布有髂腹下神经。

气冲

ST30 Qì chōng

[解剖] 在耻骨结节外上方,有腹外斜肌腱膜,在腹内斜肌、腹膜肌下部;有腹壁浅动、静脉分支,外壁为腹壁下动、静脉;布有髂腹股沟神经。

[附注]冲脉所起。

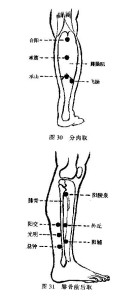

髀关

ST31 Bì guān

[定位] 在大腿前面,当髂前上棘与髌底外侧端的连线上,屈髋时,平会阴,居缝匠肌外侧凹陷处。

[解剖] 在缝匠肌和阔筋膜张肌之间;深层有旋股外侧动、静脉分支;布有股外侧皮神经。

[配伍] 配伏免治痿痹。

伏兔

ST32 Fú tù

[定位] 在大腿前面,当髂前上棘与髌底外侧外侧端的连线上,髌底上6寸。

[解剖] 在股直肌的肌腹中有旋股外侧动、静脉分支;布有股前皮神经,股外侧皮神经。

[配伍] 配髀关、阳陵泉治下肢痿痹。

阴市

ST33 Yīn shì

[定位] 在大腿前面,当髂前上棘与髌底外侧端的连线上,髌底上3寸。

[解剖] 在股直肌和股外侧肌之间;有旋股外侧动脉降支;布有股前皮神经,股外侧皮神经。

[配伍] 配足三里、阳陵泉治腿膝痿痹。

梁丘

ST34 Liáng Qīu

[定位] 屈膝,大腿前面,当髂前上棘与髌底外侧端的连线上,髌底上2寸。

[解剖] 在股直肌和股外侧肌之间;有旋股外侧动脉降支;布有股前皮神经,股外侧皮神经。

[配伍] 配足三里、中脘治胃痛。

犊鼻

ST35 Dú bí

[解剖] 在髌韧带外缘;有膝关节动、静脉网;布有腓肠外侧皮神经及腓总神经关节支。

[配伍] 配阳陵泉、足三里治膝痛。

足三里

ST36 Zú sān lǐ

[定位] 在小腿前外侧,当犊鼻下3寸,距胫骨前缘一横指(中指)。

[解剖] 在胫骨前肌,趾长伸肌之间;有胫前动、静脉;为腓肠外侧皮神经及隐神经的皮支分布处,深层当腓深神经。

[主治] 胃痛,呕吐,噎膈,腹胀,泄泻,痢疾,便秘,乳痈,肠痈,下肢痹痛,水肿,癫狂,脚气,虚劳赢瘦。

[配伍] 配中脘、梁丘治胃痛;配内关治呕吐;配气海治腹胀;配膻中、乳根治乳痛;配阳陵泉、悬钟治下肢痹痛;常灸天里可养志保健。

[附注]

(3)参考资料:

a.据报道,针刺健康人和胃病患者的足三里和手三里,观察发现胃弛缓时针刺使收缩加强,胃紧张时变为弛缓,并可解除幽门痉挛。

b.据报道,针刺单纯性消化不良和中毒性消化不良患儿的足三里、合谷、三阴交,可使原来低下的胃游离酸、总酸度、胃蛋白酶和胃脂肪酶活性迅速升高。

c.据报道:针刺人及家兔的足三里,发现裂解素(主要是裂解含有大量多糖体的革兰氏阴性杆菌,也能灭活某些病毒)都有增加,人增加17.85单位,兔增加62.1单位,两者均在针后12小时增加最显。

d.据报道:针刺家兔的“足三里’、“大推”可使其调理素明显增加,从而促进白细胞吞噬指数的上升,增强其免疫能力。

上巨虚

ST37 Shàng Jù Xù

[解剖] 在胫骨前肌中;有胫前动、静脉;布有腓肠外侧皮神经及隐神经的皮支,深层当腓深神经。

条口

ST38 Tiáo Kǒu

[解剖] 在胫骨前肌中;有胫前动、静脉;布有腓肠外侧皮神经及隐神经的皮支,深层当腓深神经

。

下巨虚

ST39 Xià Jù Xù

[定位] 在小腿前外侧,当犊鼻下9寸,距胫骨前缘一横指(中指)。

[解剖] 在胫骨前肌与趾长伸肌之间,深层为胫长伸肌;有胫前动、静脉;布有腓浅神经分支,深层为腓深神经。

丰隆

ST40 Fēng lóng

[定位] 在小腿前外侧,当外踝尖上8寸,条口外,距胫骨前缘二横指(中指)。

[解剖] 在趾长伸肌外侧和腓骨短肌之间;有胫前动脉分支;当腓浅神经处。

[主治] 头痛,眩晕,痰多咳嗽,呕吐,便秘,水肿,癫狂痛,下肢痿痹。

解溪

ST41 Jiě Xī

[定位] 在足背与小腿交界处的横纹中央凹陷处,当拇长伸肌腱与趾长伸肌腱之间。

[解剖] 在拇长伸肌膜与趾长伸肌胫之间;有胫前动、静脉;浅部当腓浅神经,深层当腓深神经。

[配伍] 配阳陵泉、悬钟治下肢痿痹。

冲阳

ST42 Chōng Yáng

[定位] 在足背最高处,当拇长伸肌腱和趾长伸肌腱之间,足背动脉搏动处。

[解剖] 在趾长伸肌腱外侧;有足背动、静脉及足背静脉网;当腓浅神经的足背内侧皮神经第二支本干处,深层为腓深神经。

[配伍] 配大椎、丰隆治癫狂痫。

[附注] 足阳明经所过为“原”。

陷谷

ST43 Xiàn gǔ

[解剖] 有第二跖骨间肌;有足背静脉网;布有足背内侧皮神经。

[附注] 足阳明经所注为“输”。

内庭

ST44 Nèi tíng

[定位] 在足背,第2趾与第3趾之间,趾蹼缘后方赤白肉际处。

[主治] 齿痛,咽喉肿病,口歪,鼻衄,胃病吐酸,腹胀,泄泻,痢疾,便秘,热病,足背肿痛。

[附注] 足阳明经所溜为“荥”。

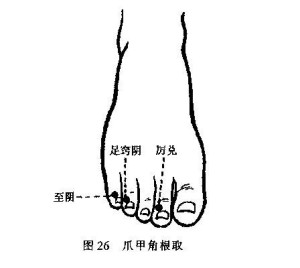

厉兑

ST45 Lì duì

[附注] 足阳明经所出为“井”。

经别

循行

《灵枢·经别》:足阳明之正,上至髀,入于腹里(1),属胃,散之脾,上通于心,上循咽,出于口,上頞(出页)(2),还系目系(3),合于阳明也。

《灵枢·经别》:足阳明之正,上至髀,入于腹里(1),属胃,散之脾,上通于心,上循咽,出于口,上頞(出页)(2),还系目系(3),合于阳明也。

注释

语译

足阳明经别,在大腿前面从足阳明经分出,进入腹腔之内,属于胃腑,散布到脾脏,向上通连心脏,沿着食道浅出于口腔,上达于鼻根和眼眶下部,回过来联系到眼后与脑相连的组织(目系),脉气仍会合于足阳明经。

经筋

循行

《灵枢·经筋》:足阳明之筋,起于中三指(1),结于跗上,邪(斜)外加于辅骨,上结于膝外廉,直上结于髀枢,上循胁,属脊。其直者,上循骭,结于膝;其支者,结于外辅骨,合少阳。其直者,上循伏兔,上结于髀,聚于阴器,上腹而布,至缺盆而结,上颈,上挟口,合于(九页),下结于鼻,上合于太阳。太阳为目上纲(2),阳明为目下纲(3)。其之者,从颊结于耳前。

《灵枢·经筋》:足阳明之筋,起于中三指(1),结于跗上,邪(斜)外加于辅骨,上结于膝外廉,直上结于髀枢,上循胁,属脊。其直者,上循骭,结于膝;其支者,结于外辅骨,合少阳。其直者,上循伏兔,上结于髀,聚于阴器,上腹而布,至缺盆而结,上颈,上挟口,合于(九页),下结于鼻,上合于太阳。太阳为目上纲(2),阳明为目下纲(3)。其之者,从颊结于耳前。

其病:足中指支,胫转筋,脚跳坚(4),伏兔转筋,髀前肿,颓疝(5),腹筋急,引缺盆及颊,卒口僻(6),急者目不合,热则筋纵、目不开。颊筋有寒则急,引颊移口;有热则筋弛纵,缓不胜收,故僻。

注释

(2)(3)纲——原作“网”,此据《甲乙》、《太素》改。

(4)脚跳坚——脚部活动感觉僵硬不舒适。

语译

足阳明经筋,起始于足次趾、中趾及无名趾,结于足背,斜向外行加附于腓骨,上结于胫外侧,直上结于髀枢,又向上沿胁部属于脊;其直行的上沿胫骨,结于膝部,分支之筋结于外辅骨部,合并足少阳经筋;直行的沿伏兔上行,结于大腿部而聚会于阴器。再向上分布到腹部,至缺盆处结集;再向上至颈,夹口旁,合于鼻旁颧部,相继下结于鼻,从鼻旁合于足太阳经筋。太阳经筋为“目上纲”(上睑),阳明经筋为“目下纲”(下睑)。另一分支之筋,从面颊结于耳前部。

其病症:可出现足中趾及胫部支撑不适,拘紧疼痛,足部活动感觉到僵硬不舒,股前拘紧疼痛,髀前部肿,疝气,腹部筋肉拘紧,向上牵制到缺盆和颊部,突然发生口角歪斜,如有寒邪则掣引眼睑不能闭合;如有热邪则筋松弛使眼睑不能睁开。颊筋有寒使筋脉紧急,牵引颊部致口角移动;有热时则筋肉松弛收缩无力,所以口歪。

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。

肠鸣

肠鸣