肠系膜上静脉血栓形成

病因

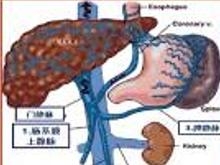

肠系膜上静脉血栓形成可分为原发性和继发性两种。病因明确者称为继发性,病因不明者称为原发性或特发性。随着对遗传性凝血功能障碍诊断以及高凝状态识别能力的增强,特发性病例在本病所占的比例在逐渐缩小,目前约75%的肠系膜静脉血栓形成可以获得病因诊断。最为常见的原因是遗传性或获得性疾病所导致的高凝状态,如肿瘤、腹腔炎症、手术后、肝硬化及门静脉高压。使用口服避孕药者占年轻女性肠系膜上静脉栓塞患者的9%~18%。

症状体征

常有门静脉血流郁滞、高凝、或血管损伤的诱因。起病较缓慢。表现为腹部不适、便秘或腹泻。数日或数周后,随着血栓蔓延扩大,静脉血液回流受阻,影响肠曲生机时,突然发生剧烈腹痛,持续性呕吐,腹泻和血水样便比动脉栓塞更为多见。体检时可见腹胀、腹部压痛、反跳痛和腹肌紧张。肠鸣音减弱或消失。腹腔穿刺可抽到血性液体。常有发热和白细胞计数、红细胞压积增高。腹部X线平片可显示受累小肠扩张充气,伴有气液平面。透视时肠蠕动消失。

临床表现

急性肠系膜上静脉血栓形成的临床表现与急性肠系膜至数周的腹部不适、厌食、大便习惯高改变(腹泻或便秘)。此期病人症状不典型,查体亦无明确体征,仅表现为不确定的腹部深压痛,各项化验及辅助检查也无特异性变化,此时诊断肠系膜上静脉血栓形成很困难,本组19例病人均未能在此期明确诊断。因此,治疗上多以对症治疗为主,效果均不理想,不能阻止疾病继续发展。

急性肠系膜上静脉血栓形成的临床表现与急性肠系膜至数周的腹部不适、厌食、大便习惯高改变(腹泻或便秘)。此期病人症状不典型,查体亦无明确体征,仅表现为不确定的腹部深压痛,各项化验及辅助检查也无特异性变化,此时诊断肠系膜上静脉血栓形成很困难,本组19例病人均未能在此期明确诊断。因此,治疗上多以对症治疗为主,效果均不理想,不能阻止疾病继续发展。

随着本病进入进展期,病程发展速度明显加快,病人的症状多突然加重,腹痛剧烈,呈持续性但定位不确切,一般止痛药物无效,常需强镇痛剂如强痛定或杜冷丁方能暂时缓解,可伴有腹胀、恶心、呕吐。进展早期病人症状明显加重但体征少,尚无明显肌紧张、压痛、反跳痛等腹膜刺激征,给人以症状体征不符之感。随后肠管缺血逐渐加重,肠壁水肿,渗出,激发腹膜炎,则会出现相应体征。此期因腹腔脏器缺血、继发感染等,血常规及血、尿淀粉酶等会出现异常,B超(尤其彩超)检查可能发现肠系膜上静脉扩张,管腔内血流停滞,血栓形成,管壁增厚,肠腔内液体潴留。腹透和腹部平片发现膈肌上抬,肠管扩张,积气积液,出现液平。

CT、MRI亦可发现上述异常及肠系膜水肿,尤其肠道积气干扰影响B超和彩超观察时仍能较清楚地发现肠系膜上静脉扩张和血栓形成,对明确诊断有较大帮助。此期病人病情发展快,变化也较多,若对本病人认识不足,加上检查项目及水平的限制,易误诊为胰腺炎、肠梗阻等。此期肠管尚无坏死,若能及时明确诊断并给予有效治疗,多能避免肠管坏死及其他严重并发症肠穿孔、弥漫性腹膜炎、败血症等,否则将不可避免地出现肠管坏死。遗憾的是,2005年8月以前我们收治的12例病人无一例在出现肠管坏死前明确诊断。

提高了对本病的认识之后,把本病诊断的重点放在进展期,抓住病人症状由缓转急,由轻转重,可能出现症状与体征不符的特点,尤其是合并有门静脉高压、血液高凝状态、手术后等高危因素时,警惕肠系膜上静脉血栓形成的可能,利用B超、彩超检查发现异常。

若肠管积气过多影响超声检查时则行CT、MRI检查,观察肠系膜上静脉有无血栓形成。在上述检查提示有肠系膜上静脉血栓形成,而腹膜刺激征不重,估计肠管尚无坏死、或虽上述检查为提示存在肠系膜上静脉血栓形成,但临床高度怀疑者立即给病人行选择性肠系膜上动脉造影,若发现肠系膜上静脉及门静脉显影延长不规则显影甚至不显影,可迅速明确诊断,并立即经导管注入尿激酶30万单位溶栓,之后将导管留置于肠系膜上动脉内并24小时持续给予尿激酶溶栓,用量为每天30~40万单位,同时经外周给予抗感染、抗凝及对症治疗,并密切观察病人腹痛及腹部体征变化。若在6~8小时内症状体征无缓解反而加重,不能排出肠管出现坏死时,则立即剖腹探查,发现并切除坏死肠管。收治的7例病人中有3例是通过此法明确诊断,溶栓治疗后均避免了肠管坏死和手术。

若病人未能在进展期得到确诊和有效的治疗,就会迅速进入晚期,肠管出现长度不同的坏死,可继发穿孔,引起严重的弥漫性腹膜炎,表现为剧烈全腹痛伴腹胀、呕吐咖啡色液体、血便。查体:一般状况差,腹膨隆,腹肌高度紧张,压痛反跳痛明显,拒按,腹水征阳性,肠鸣音弱或消失。腹穿可抽出血性浑浊液体,多项化验检查及辅助检查如X线、B超、CT均有异常发现,从而诊断该病。

但有时肠系膜上静脉血栓形成的诊断仍难以明确,但多因病情较重,重度腹膜炎而剖腹探查,术中发现肠道淤血血肿扩张,腔内积聚大量液体甚至出现肠穿孔,肠系膜上静脉内有血栓形成,诊断难以明确。此期的治疗,适当范围的肠切除是基本原则,切除范围应包括病变及邻近部分外观正常的肠襻及系膜,以防残留血栓蔓延而复发。若坏死肠道短,切除范围可略大;若坏死肠道长,则应尽量保留存活肠管,以免术后出现短肠综合征。因为本病具有复发性,近年来我们术后常规应用抗凝溶栓治疗,有效的避免了复发,病人均或痊愈。而以前曾有1例病人因血栓复发3次,行肠切除2次,最终因全身衰竭死亡。

肠系膜上静脉血栓形成诊断和治疗的关键时期是进展期。在临床表现和体征可疑时,利用B超、彩超、CT、MRI等辅助检查发现异常,再利用选择性肠系膜上动脉造影,观察肠系膜上静脉好、和门静脉显影情况,迅速明确诊断并经导管持续给予溶栓治疗,是一个以举两得的好方法。

诊断

检查鉴别

检查

通常血液化验对肠系膜上静脉血栓形成的诊断没有帮助,代谢性酸中毒以及血清乳酸水平升高可用来判定存在肠坏死,但往往是疾病晚期的表现。

仅有5%的患者表现特殊的肠缺血征象:肠腔出现指压征提示肠黏膜缺血,肠壁气肿或门静脉游离气体是肠系膜静脉血栓形成所导致的肠梗死的特征性表现。

2.腹部彩色多普勒超声检查

可发现肠系膜静脉血栓,但对于怀疑有肠系膜静脉血栓形成的病例应选用CT检查。

3.CT检查可以使90%的患者获得诊断

5.MRI检查

对诊断肠系膜上静脉血栓形成具有较高的敏感性和特异性,但其检查过程较为复杂,普及性差。

6.其他

肠系膜静脉血栓形成的患者可以有浆液血性腹腔积液,这时诊断性腹腔穿刺可能会对诊断有所帮助。腹腔镜检查中的气腹操作可能增加腹腔内压,减少肠系膜血流量,应避免使用。由于结肠和十二指肠很少被累及,故结肠镜和胃十二指肠镜检查的价值有限。内镜超声检查可以发现肠系膜静脉血栓形成,但由于在检查中造成肠管扩张,最好用于无急性症状的患者。

对于肠系膜上静脉血栓形成的病例,CTA是较好的检查方法,不仅可以显示肠系膜血管并确定受累肠管的范围,还可以排除其他导致腹痛的疾病。肠系膜血管造影则应在怀疑有血栓形成倾向患者使用,这种情况下血栓往往位于肠系膜静脉系统中较小的血管中。

鉴别

并发病症

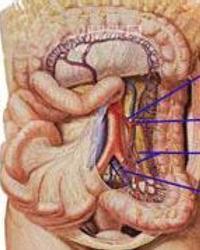

静脉血栓形成后,可向近远端继续蔓延。当受累肠曲的静脉回流完全受阻时,肠管充血水肿,浆膜下先点状出血,后扩散成片。肠壁和肠系膜增厚、水肿。继之,肠曲发生出血性梗死,呈暗紫色。大量血性液体从肠壁和肠系膜渗出至肠腔和腹腔。静脉急性闭塞尚可反射性引起内脏动脉的痉挛和血栓形成,加速肠坏死的过程。最后同样导致低血容量、感染中毒性休克。

静脉血栓形成后,可向近远端继续蔓延。当受累肠曲的静脉回流完全受阻时,肠管充血水肿,浆膜下先点状出血,后扩散成片。肠壁和肠系膜增厚、水肿。继之,肠曲发生出血性梗死,呈暗紫色。大量血性液体从肠壁和肠系膜渗出至肠腔和腹腔。静脉急性闭塞尚可反射性引起内脏动脉的痉挛和血栓形成,加速肠坏死的过程。最后同样导致低血容量、感染中毒性休克。

疾病预防

用药治疗

一、西医

诊断本病后,除了胃肠减压、补充血容量、应用广谱抗生素以外,应进行抗凝治疗。同时密切观察腹部体征的变化。疑有肠坏死时,应立即剖腹探查,将坏死肠管连同含有静脉血栓的全部系膜切除,以免血栓继续蔓延,累及其他肠管。术后仍应继续抗凝治疗6~8周。

二、中医

1. 腹痛患者的治疗 严密观察,病情较重者禁食,随时做腹部触诊检查,观察腹部体征变化。酌情用蝮蛇抗栓酶0.25~0.75U加入5%葡萄糖500ml,静滴;复方丹参注射液30ml加入5%葡萄糖500ml,静滴;低分子右旋糖酐500ml,静滴。以上3 药物每日1次,待病情好转后可将蝮蛇抗栓酶用量减至每日0.25U。治疗7日后复查。门静脉和(或)肠系膜上静脉仍存有血栓者,在上述药物治疗的基础上,加服中药(药方组成:赤芍15g,丹皮10g,桃仁l0g,当归20g,红花6g,刘寄奴10g,黄芪30g,地龙10g,三七粉6g,玄参20g,丹参30g,牛膝15g,金银花15g,炮穿山甲10g,干草6g,水蛭6g),水煎服,每日1剂,连服1周。超声检查血栓完全消失者,可停用静滴药物,仅服用中药,每日1剂,连服3~5日。

2.无腹痛患者的治疗 其血栓形成量相对较少,没有将肠系膜上静脉完全栓塞,血流仍能部分通过,所以常常无症状,仅能依靠超声(或血管造影)发现血栓。为消溶血栓,并进 步增加阻塞肠系膜上静脉的血流量,用复方丹参注射液30ml加入5%葡萄糖500ml,静滴;低分子右旋糖酐500ml静滴,每日1次;另加服中药,每日1剂,治疗7日后复查超声(或血管造影)。血栓消失者可停止治疗,仍存有血栓者可仅服用中药至血栓消失,每日1剂。

饮食保健

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。