太阳

基本介绍

特征

颜色

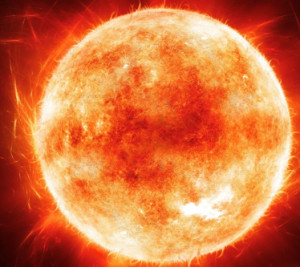

太阳辐射的峰值波长(500纳米)介于光谱中蓝光和绿光的过渡区域。恒星的温度与其辐射中占主要地位的波长有密切关系。就太阳来说,其表面的温度大约在5800K。然而,由于人的眼睛对峰值波长周围的其它颜色更敏感,所以太阳看起来呈现出白色或是黄白色。。

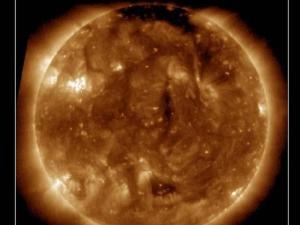

太阳日冕

日冕是太阳大气的最外层。日冕中的物质也是等离子体,它的密度比色球层更低,而2010年10月在不同黑子上方看见的日冕构造它的温度反比色球层高,可达上百万摄氏度。在日全食时在日面周围看到放射状的非常明亮的银白色光芒即是日冕。日冕的范围在色球之上,一直延伸到好几个太阳半径的地方。日冕还会有向外膨胀运动,并使得冷电离气体粒子连续地从太阳向外流出而形成太阳风。

氢约占71%,氦约占27%,其它元素占2%

太阳从中心向外可分为核反应区、辐射区、对流层和大气层。由于太阳外层气体的透明度极差,人类能够直接观测到的是太阳大气层,从内向外分为光球、色球和日冕3层。

光球层:光球表面另一种著名的活动现象便是太阳黑子。黑子是光球层上的巨大气流旋涡,大多呈现近椭圆形,在明亮的光球背景反衬下显得比较暗黑,但实际上它们的温度高达4000℃左右,倘若能把黑子单独取出,一个大黑子便可以发出相当于满月的光芒。日面上黑子出现的情况不断变化,这种变化反映了太阳辐射能量的变化。太阳黑子的变化存在复杂的周期现象,平均活动周期为11.2年。

色球层:紧贴光球以上的一层大气称为色球层,平时不易被观测到,过去这一区域只是在日全食时才能被看到。当月亮遮掩了光球明亮光辉的一瞬间,人们能发现日轮边缘上有一层玫瑰红的绚丽光彩,那就是色球。色球层厚约8000千米,它的化学组成与光球基本上相同,但色球层内的物质密度和压力要比光球低得多。日常生活中,离热源越远处温度越低,而太阳大气的情况却截然相反,光球顶部接近色球处的温度差不多是4300℃,到了色球顶部温度竟高达几万度,再往上,到了日冕区温度陡然升至上百万度。人们对这种反常增温现象感到疑惑不解,至今也没有找到确切的原因。

日珥:在色球上人们还能够看到许多腾起的火焰,这就是天文上所谓的“日珥”。日珥是迅速变化着的活动现象,一次完整的日珥过程一般为几十分钟。同时,日珥的形状也可说是千姿百态,有的如浮云烟雾,有的似飞瀑喷泉,有的好似一弯拱桥,也有的酷似团团草丛,真是不胜枚举。天文学家根据形态变化规模的大小和变化速度的快慢将日珥分成宁静日珥、活动日珥和爆发日珥三大类。最为壮观的要属爆发日珥,本来宁静或活动的日珥,有时会突然"怒火冲天",把气体物质拼命往上抛射,然后回转着返回太阳表面,形成一个环状,所以又称环状日珥。

日冕:日冕的范围在色球之上,一直延伸到好几个太阳半径的地方。日冕里的物质更加稀薄,它还会有向外膨胀运动,并使得热电离气体粒子连续地从太阳向外流出而形成太阳风。

太阳能量

作为一颗恒星太阳,其总体外观性质是,光度为383亿亿亿瓦,绝对星等为4.8。是一颗黄色G2型矮星,有效温度等于开氏5800度。太阳与在轨道上绕它公转的地球的平均距离为149597870km(499.005光秒或1天文单位)。按质量计,它的物质构成是71%的氢、26%的氦和少量较重元素。它们都是通过核聚变来释放能量的,根据理论太阳最后核聚变反应产生的物质是铁和铜等金属。

作为一颗恒星太阳,其总体外观性质是,光度为383亿亿亿瓦,绝对星等为4.8。是一颗黄色G2型矮星,有效温度等于开氏5800度。太阳与在轨道上绕它公转的地球的平均距离为149597870km(499.005光秒或1天文单位)。按质量计,它的物质构成是71%的氢、26%的氦和少量较重元素。它们都是通过核聚变来释放能量的,根据理论太阳最后核聚变反应产生的物质是铁和铜等金属。

太阳辐射

到达地球大气上界的太阳辐射能量称为天文太阳辐射量。在地球位于日地平均距离处时,地球大气上界垂直于太阳光线的单位面积在单位时间内所受到的太阳辐射的全谱总能量,称为太阳常数。太阳常数的常用单位为瓦/米2。因观测方法和技术不同,得到的太阳常数值不同。世界气象组织(WMO)1981年公布的太阳常数值是1368瓦/米2。地球大气上界的太阳辐射光谱的99%以上在波长0.15~4.0微米之间。大约50%的太阳辐射能量在可见光谱区(波长0.4~0.76微米),7%在紫外光谱区(波长0.76微米),最大能量在波长0.475微米处。由于太阳辐射波长较地面和大气辐射波长(约3~120微米)小得多,所以通常又称太阳辐射为短波辐射,称地面和大气辐射为

到达地球大气上界的太阳辐射能量称为天文太阳辐射量。在地球位于日地平均距离处时,地球大气上界垂直于太阳光线的单位面积在单位时间内所受到的太阳辐射的全谱总能量,称为太阳常数。太阳常数的常用单位为瓦/米2。因观测方法和技术不同,得到的太阳常数值不同。世界气象组织(WMO)1981年公布的太阳常数值是1368瓦/米2。地球大气上界的太阳辐射光谱的99%以上在波长0.15~4.0微米之间。大约50%的太阳辐射能量在可见光谱区(波长0.4~0.76微米),7%在紫外光谱区(波长0.76微米),最大能量在波长0.475微米处。由于太阳辐射波长较地面和大气辐射波长(约3~120微米)小得多,所以通常又称太阳辐射为短波辐射,称地面和大气辐射为

长波辐射。太阳活动和日地距离的变化等会引起地球大气上界太阳辐射能量的变化。

太阳(Sun)是一颗普通的恒星,在赫·罗图上度过了主序生涯的一半左右。它是一个质量为1989.1亿亿亿吨(约为地球质量的33万倍)、直径139.2万km(约为地球直径的109倍)的热气体(严格说是等离子体)球。其平均密度为水的1.4倍,但这一平均密度隐含着很宽的密度范围,从超高密的核心到稀薄的外层。

太阳圆面在天空的角直径为32角分,与从地球所见的月球的角直径很接近,是一个奇妙的巧合(太阳直径约为月球的400倍而离我们的距离恰是地月距离的400倍),使日食看起来特别壮观。由于太阳比其他恒星离我们近得多,其视星等达到-26.8,成为地球上看到最明亮的天体。太阳每25.4天自转一周(平均周期;赤道比高纬度自转得快),每2亿年绕银河系中心公转一周。太阳因自转而呈轻微扁平状,与完美球形相差0.001%,相当于赤道半径与极半径相差6km(地球这一差值为21km,月球为9km,木星9000km,土星5500km)。差异虽然很小,但测量这一扁平性却很重要,因为任何稍大一点的扁平程度(哪怕是0.005%)将改变太阳引力对水星轨道的影响,而使根据水星近日点进动对广义相对论所做的检验成为不可信。

太阳圈

太阳圈,从大约20太阳半径(0.1天文单位)到太阳系的边缘,这一大片环绕着太阳的空间充满了伴随太阳风离开太阳的等离子体。他的内侧边界是太阳风成为超阿耳芬波的那层位置-流体的速度超过阿耳芬波。因为讯息只能以阿耳芬波的速度传递,所以在这个界限之外的湍流和动力学的力量不再能影响到内部的日冕形状。太阳风源源不断的进入太阳圈之中并向外吹拂,使得太阳的磁场形成螺旋的形状,直到在距离太阳超过50天文单位之外撞击到日鞘为止。

在2004年12月,旅行者1号探测器已穿越过被认为是日鞘部分的激波前缘。两艘航海家太空船在穿越边界时都侦测与记录到能量超过一般微粒的高能粒子。

发现演化

太阳的形成和演化是一个长期的过程,其历史可以追溯到大约45.7亿年前,当时一团氢分子云迅速坍缩,形成了一颗第三代第一星族的金牛T星,即我们现在所知的太阳。这颗新生的恒星沿着距银河系中心约27000光年的近乎圆形轨道运行。太阳的年龄可以通过两种方法测量:一是太阳目前在主序带上的年龄,使用恒星演化和太初核合成的电脑模型确认,大约为45.7亿年;二是放射性定年法得到的太阳最古老的物质年龄,为45.67亿年,与电脑模型的结果非常吻合。

太阳目前处于其主序星阶段的中年期,这是一个漫长的阶段,总共持续约100亿年。在这个阶段,太阳核心的核聚变反应将氢聚变成氦。每秒有超过400万吨的物质在太阳核心转化成能量,产生中微子和太阳辐射。到目前为止,太阳已经转化了大约100个地球质量的物质成为能量。

尽管太阳的光度正在缓慢增加(每10亿年约增加10%),表面温度也在缓缓提升,但它没有足够的质量爆发成为超新星。相反,在约50亿年后,太阳将进入红巨星阶段,氦核心将收缩并变热,而紧挨核心的氢包层将因温度上升而加速聚变。当核心温度达到1亿K时,氦聚变将开始并生成碳。氦核心将经历氦闪,释放巨大能量,使太阳核心膨胀并解除电子简并态,然后核心剩余的氦进行稳定的聚变。太阳将突然增亮5~10个星等,体积大幅度缩小,变得比原先的红巨星暗淡得多。

随后,太阳将进入渐近巨星分支阶段,核心再次收缩、外层膨胀。地球的命运在这个阶段是不确定的。当太阳成为红巨星时,其半径可能膨胀至地球现在的轨道。然而,由于恒星风的作用,太阳将流失约30%的质量,地球的轨道可能会向外移动。尽管如此,新的研究认为地球可能会因潮汐相互作用而被太阳吞噬。即使地球逃脱了这一命运,地球上的水也会沸腾,大部分气体逃逸入太空。

继红巨星阶段之后,太阳外层的气体将因激烈的热脉动而逃逸,形成行星状星云。剥离外层后,留下的将是恒星炙热的核心——白矮星,它将在数十亿年中逐渐冷却和黯淡。这是低质量与中质量恒星演化的典型。

地壳中最古老岩石的年龄经放射衰变方法鉴定为略小于40亿岁,月球最古老岩石样品年龄大致从41亿岁直到最古老月岩样品的45亿岁,有些陨星样品也超过了40亿岁。综合所有证据得出太阳系大约是50亿岁。银河系已经是130亿岁左右,因此太阳及其行星的年龄只及银河系的三分之一。

恒星也有自己的生命史,从诞生、成长到衰老,最终走向死亡。它们大小不同,色彩各异,演化的历程也不尽相同。恒星与生命的联系不仅表现在它提供了光和热,实际上构成行星和生命物质的重原子就是在某些恒星生命结束时发生的爆发过程中创造出来的。

质量体积

太阳,这个炽热的气体巨星,通过日地距离和地球上观测到的太阳视直径,可以利用简单的三角学关系计算出其半径约为69.6万千米,大约是地球半径的109倍。据此,太阳的体积大概是地球体积的130万倍。

天文学家运用开普勒的行星运动第三定律,结合地球质量、绕太阳运行的轨道半径和周期,估算出太阳的质量大约为1.989×10^30千克,这是地球质量的33万倍。太阳拥有太阳系99.86%的质量。尽管如此,太阳在浩瀚的宇宙中仅是一颗中等质量的恒星。

从太阳的体积和质量出发,我们可以得出太阳的平均密度大约为1.409克/厘米^3,仅为地球平均密度的四分之一左右。太阳表面的重力加速度为273.98米/秒^2,是地球表面重力加速度的28倍。假设有人站在太阳表面,其体重将是地球上的20倍。此外,太阳表面的逃逸速度大约为617.7公里/秒,只有速度超过这个值的中性粒子才能逃离太阳引力,进入宇宙空间。

参数构造

基本参数

日地平均距离(1天文单位):1.49597870×10^11米(1亿5千万公里)

日地最远距离:1.5210×10^11米

日地最近距离:1.4710×10^11米

远日点与近日点距离相差500万千米

视星等:-26.74等

绝对星等:4.83等

热星等:-26.82等

绝对热星等:4.75等

有日全食

物理数据

半径:696000千米(约地球110倍)

表面面积:大约6.0 ×10^12平方千米

体积:大约1.412×10^18立方千米(地球的1300000倍)

质量:大约1.989×10^30千克(地球的333400倍)

密度:大约1.3g/cm3

大约相对于地球密度:0.26

大约相对于水的密度:1.3

大约表面重力加速度:2.74×10^2米/秒^2(为地球表面重力加速度的27.9倍)

大约表面温度:5770开

日冕层温度:5×200开

发光度(LS):大约3.827×10^26Js-1

轨道数据

自转周期

赤道处:约27天6小时36分钟

赤道处:约27天6小时36分钟

纬度30°:28天4小时48分钟

纬度60°:约30天19小时12分钟

纬度75°:约31天19小时12分钟

绕银河系中心公转周期约2.25×10^8年

其他数据

太阳寿命:约100亿年(现在大约46亿年)

太阳年龄:约46亿年

天文符号:☉

太阳活动周期:11.04年

总辐射功率:3.86×10^26瓦特(焦耳/秒)

太阳常数f=1.97卡·厘米^2·分^-1

光谱型:G2V

太阳运动速度(方向α=18h07m,δ=+30°)=19.7公里/秒

基本构造

构造概述

组成太阳的物质大多是些普通的气体,其中氢约占71.3%、氦约占27%,其它元素占2%。太阳从中心向外可分为核反应区、辐射区和对流区、太阳大气。太阳的大气层,像地球的大气层一样,可按不同的高度和不同的性质分成各个圈层,即从内向外分为光球、色球和日冕三层。我们平常看到的太阳表面,是太阳大气的最底层,温度约是6000开。它是不透明的,因此我们不能直接看见太阳内部的结构。但是,天文学家根据物理理论和对太阳表面各种现象的研究,建立了太阳内部结构和物理状态的的模型。

组成太阳的物质大多是些普通的气体,其中氢约占71.3%、氦约占27%,其它元素占2%。太阳从中心向外可分为核反应区、辐射区和对流区、太阳大气。太阳的大气层,像地球的大气层一样,可按不同的高度和不同的性质分成各个圈层,即从内向外分为光球、色球和日冕三层。我们平常看到的太阳表面,是太阳大气的最底层,温度约是6000开。它是不透明的,因此我们不能直接看见太阳内部的结构。但是,天文学家根据物理理论和对太阳表面各种现象的研究,建立了太阳内部结构和物理状态的的模型。

内部构造

核心区

太阳的核心区域半径是太阳半径的1/4,约为整个太阳质量的一半以上。太阳核心的温度极高,达到1500万℃,压力也极大,使得由氢聚变为氦的热核反应得以发生,从而释放出极大的能量。这些能量再通过辐射层和对流层中物质的传递,才得以传送到达太阳光球的底部,并通过光球向外辐射出去。太阳中心区的物质密度非常高。每立方厘米可达160克。太阳在自身强大重力吸引下,太阳中心区处于高密度、高温和高压状态。是太阳巨大能量的发源地。

辐射层

太阳中心区产生的能量的传递主要靠辐射形式。太阳中心区之外就是辐射层,辐射层的范围是从热核中心区顶部的0.25个太阳半径向外到0.71个太阳半径,这里的温度、密度和压力都是从内向外递减。从体积来说,辐射层占整个太阳体积的绝大部分。

磁场

太阳磁场是一种强大而不断变化的力量,每11年左右会经历一次极性的反转,这一现象被称为太阳极大期。太阳的磁场不仅局限于其表面,而是通过太阳风将其影响扩展到整个太阳系,甚至影响到星际物质中的等离子体。太阳的磁活动表现为太阳黑子、太阳耀斑等现象,这些活动会携带物质穿越太阳系,并对地球产生影响,如引发极光和干扰无线电通信与电力供应。太阳的磁场和活动在太阳系的形成和演化中扮演了重要角色。

太阳的物质由于高温而呈现为气体和等离子体状态,导致其自转速度在赤道(约25天)比两极(约35天)快。这种差异自转使得磁场线随时间纠缠在一起,从而在太阳表面形成磁场圈并引发太阳黑子和日珥等现象。这种纠缠在太阳每11年一次的磁场反转过程中,创造了太阳发电机效应和太阳磁场活动周期。

太阳磁场的影响不仅限于太阳本体,它还通过磁化的太阳风等离子体进入太空,形成所谓的行星际磁场。这些等离子体只能沿着磁场线移动,因此行星际磁场起初是沿着径向伸展的。由于太阳赤道上方和下方的磁场具有不同极性,在太阳赤道平面存在一层薄薄的电流层,即太阳圈电流片。太阳的自转使得远处的磁场和电流片形成阿基米德螺旋结构,被称为派克螺旋。行星际磁场的强度远超太阳的偶极性磁场。在光球层,太阳的磁偶极强度为50-400μT,但随着距离的三次方衰减,在地球附近仅为0.1nT。然而,根据太空船观测,地球附近的行星际磁场强度约为5nT,是前者的100倍。

天体运动

太阳只是宇宙中一颗十分普通的恒星,但它却是太阳系的中心天体。太阳系中,包含我们的地球在内的八大行星、一些矮行星、彗星和其它无数的太阳系小天体,都在太阳的强大引力作用下环绕太阳运行。太阳系的疆域庞大,仅以冥王星为例,其运行轨道距离太阳就将近40个天文单位,也就是60亿千米之遥远,而实际上太阳系的范围还要数十倍于此。

但是这样一个庞大的太阳系家族,在银河系中却仅仅只是十分普通的沧海一粟。银河系拥有至少1000亿颗以上的恒星,直径约10万光年。太阳位于银道面之北的猎户座旋臂上,距离银河系中心约30000光年,在银道面以北约26光年,它一方面绕着银心以每秒250公里的速度旋转,周期大概是2.5亿年,另一方面又相对于周围恒星以每秒19.7公里的速度朝着织女星附近方向运动。 太阳也在自转,其周期在日面赤道带约25天;两极区约为35天。

太阳正在穿越银河系内部边缘猎户臂的本地泡区中的本星际云。在距离地球17光年的距离内有50颗最邻近的恒星系(距离最近的一颗恒星是红矮星,被称为比邻星,距太阳大约4.2光年),太阳的质量在这些恒星中排在第四。太阳在距离银河中心24000至26000光年的距离上绕着银河公转,从银河北极鸟瞰,太阳沿顺时针轨道运行,大约2亿2500万至2亿5000万年绕行一周。由于银河系在宇宙微波背景辐射(CMB)中以550公里/秒的速度朝向长蛇座的方向运动,这两个速度合成之后,太阳相对于CMB的速度是370公里/秒,朝向巨爵座或狮子座的方向运动。

在南门二(比邻星所在的三合星系统)的位置观看我们的太阳时,太阳则会成为仙后座中一颗视星等为0.5等的恒星。大体来说,仙后座的外形将会从\\/\\/变成/\\/\\/,太阳将会位在仙后座ε星的尾端。

观测资料

时间(年) | 探测器名称 | 国家 | 成就 |

|---|---|---|---|

1960-1968 | 先驱者5-9号 | 美国 | |

1974-1976 | 美德合作 | ||

1980 | 太阳极大使者 | 美国 | 收集了耀斑、太阳黑子和日珥发出的X射线。伽马射线、紫外辐射的资料。 |

1990 | 尤利西斯 | 美欧合作 | |

1991 | 阳光 | 日英美合作 | 测量了太阳耀斑发出的X射线和伽马射线以及耀斑爆发前的状况 |

1995 | SOHO | 美欧合作 | |

1998 | TRACE | 美国 | 了解太阳磁场与日冕加热之间的联系 |

2006 | STEREO | 美国 | |

2010 | SDO | 美国 | 预测太阳活动对地球的影响 |

2018 | Parker Solar Probe | 美国 | |

2021 | 羲和号 | 中国 | 2021年10月14日18时51分,中国在太原卫星发射中心采用长征二号丁运载火箭,成功发射首颗太阳探测科学技术试验卫星“羲和号”,实现中国太阳探测零的突破。 |

2021 | 风云三号E星 | 中国 | 空间日冕探测 |

2022 | 空间新技术试验卫星 | 中国 | 太阳过渡区的探测 |

人类对太阳的观测可以追溯到公元前2000年,在中国古代的典籍《尚书》中记载了发生在夏代的一次日食。中国古代汉字中用⊙代表太阳,表明中国很早以前就已看到了太阳黑子。《汉书·五行志》中记载了人类最早的黑子记录:“日出黄,有黑气大如钱,居日中央。”公元前400年,希腊人曾经看到过太阳黑子,但在欧洲被遗忘,直到1605年伽利略通过望远镜重新发现了它。

1239年,俄罗斯的编年史中曾提到过日珥,称其为“火舌”,1842年在一次日食中重新发现了日珥。1843年,Schwabe发现了太阳活动的11年周期,1851年在一次日食中拍摄到了第一张日冕的照片。1859年人们发现了太阳耀斑。

英国物理学家牛顿使用三棱镜将太阳光分解为光谱,发现太阳光是由七种颜色的光混合而成的。英国天文学家威廉·赫歇尔在太阳光中发现了红外线。1824年,夫琅禾费发现了太阳光谱中的谱线,1868年又在太阳光谱中发现了一种新的元素,取名为氦(helium,意为太阳神),次年又发现了新的谱线,认为是另外一种元素,定名为coronium,后证明这只是普通元素的高电离态谱线。

1908年,美国天文学家海耳发现黑子具有很强的磁场。1930年发明了日冕仪,使得随时观测日冕成为可能。1938年,汉斯·贝特提出了恒星内部质子-质子链反应和碳氮氧循环两种核反应过程,阐明了太阳的能源机制。

20世纪70年代以来,空间天文的迅速发展大大促进了太阳的研究。1971年,OSO-7卫星观测到了日冕物质抛射,1975年Deubner奠定了日震学的基础。美国的天空实验室搭载的X射线望远镜观测了太阳的X射线辐射。1980年代SMM卫星首次在硬X射线波段对耀斑进行了成像。2002年发射RHESSI卫星。

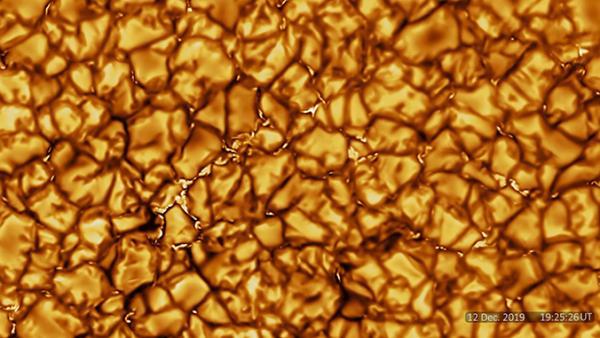

当地时间2020年1月29日,位于夏威夷毛伊岛的世界最大太阳望远镜DKIST发布了首张照片。这是人类历史上最细致的一张太阳图像,表面翻滚着等离子,呈现出细胞状结构,每个结构约为得克萨斯州大小。

天体研究

剧烈活动

太阳看起来很平静,实际上无时无刻不在发生剧烈的活动。太阳由里向外分别为太阳核反应区、太阳对流层、太阳大气层。其中心区不停地进行热核反应,所产生的能量以辐射方式向宇宙空间发射。其中二十二亿分之一的能量辐射到地球,成为地球上光和热的主要来源。太阳表面和大气层中的活动现象,诸如太阳、耀斑和日冕物质喷发(日珥)等,会使太阳风大大增强,造成许多地球物理现象──例如极光增多、大气电离层和地磁的变化。太阳活动和太阳风的增强还会严重干扰地球上无线电通讯及航天设备的正常工作,使卫星上的精密电子仪器遭受损害,地面通讯网络、电力控制网络发生混乱,甚至可能对航天飞机和空间站中宇航员的生命构成威胁。因此,监测太阳活动和太阳风的强度,适时作出“空间气象”预报,越来越显得重要。

太阳看起来很平静,实际上无时无刻不在发生剧烈的活动。太阳由里向外分别为太阳核反应区、太阳对流层、太阳大气层。其中心区不停地进行热核反应,所产生的能量以辐射方式向宇宙空间发射。其中二十二亿分之一的能量辐射到地球,成为地球上光和热的主要来源。太阳表面和大气层中的活动现象,诸如太阳、耀斑和日冕物质喷发(日珥)等,会使太阳风大大增强,造成许多地球物理现象──例如极光增多、大气电离层和地磁的变化。太阳活动和太阳风的增强还会严重干扰地球上无线电通讯及航天设备的正常工作,使卫星上的精密电子仪器遭受损害,地面通讯网络、电力控制网络发生混乱,甚至可能对航天飞机和空间站中宇航员的生命构成威胁。因此,监测太阳活动和太阳风的强度,适时作出“空间气象”预报,越来越显得重要。

太阳黑子

4000年前古时候祖先肉眼都看到了像3条腿的乌鸦的黑子,通过一般的光学望远镜观测太阳,观测到的是光球层的活动。在光球上常常可以看到很多黑色斑点,它们叫做“太阳黑子”。太阳黑子在日面上的大小、多少、位置和形态等,每天都不同。太阳黑子是光球层物质剧烈运动而形成的局部强磁场区域,也是光球层活动的重要标志。长期观测太阳黑子就会发现,有的年份黑子多,有的年份黑子少,有时甚至几天,几十天日面上都没有黑子。天文学家们早就注意到,太阳黑子从最多或最少的年份到下一次最多或最少的年份,大约相隔11年。也就是说,太阳黑子有平均11年的活动周期,这也是整个太阳的活动周期。天文学家把太阳黑子最多的年份称之为“太阳活动峰年”,把太阳黑子最少的年份称之为“太阳活动谷年”。

分为以下几点:

2.黑子会对地球的磁场和电离层产生干扰,指南针不能正确指示方向,动物迷路,无线电通讯受到严重影响或中断,直接危害飞机、轮船、人造卫星等通讯系统安全。

3.对人体健康有一定危害。在公元1173~公元1976年的803年间,地球上发生了56次流行性大感冒,这五十六次都出现在太阳黑子活跃的年份,而在黑子活动的高峰期,死于心肌梗塞的病人数量也急剧增加。

太阳黑子活动的高峰期,太阳会发射大量的高能粒子流与X射线,引起地球磁暴现象,导致气候异常,地球上微生物因此大量繁殖,这就为流行疾病提供了温床。

同时,太阳黑子的活动,还会引起生物体物质出现电离现象,引起感冒病毒中遗传因子变异,或者发生突变性的遗传,产生强感染力的亚型流感病毒,形成流行性感冒,或者导致人体的生理发生其他复杂的生化反应,影响健康。

有趣的是,一位瑞士天文学家发现,太阳黑子多的时候,气候干燥,农业丰收,黑子少的时候,暴雨成灾。地震工作者发现,太阳黑子数目增多的时候,地球上的地震也多。植物学家发现,植物的生长也随着太阳黑子的出现而呈现11年周期的变化,黑子多长得快,黑子少长得慢。

太阳耀斑

太阳耀斑是一种剧烈的太阳活动。一般认为发生在色球层中,所以也叫“色球爆发”。其主要观测特征是,日面上(常在黑子群上空)突然出现迅速发展的亮斑闪耀,其寿命仅在几分钟到几十分钟之间,亮度上升迅速,下降较慢。特别是在太阳活动峰年,耀斑出现频繁且强度变强。

别看它只是一个亮点,一旦出现,简直是一次惊天动地的大爆发。这一增亮释放的能量相当于10万至100万次强火山爆发的总能量,或相当于上百亿枚百吨级氢弹的爆炸;而一次较大的耀斑爆发,在一二十分钟内可释放10的25次幂焦耳的巨大能量。

除了日面局部突然增亮的现象外,耀斑更主要表现在从射电波段直到X射线的辐射通量的突然增强;耀斑所发射的辐射种类繁多,除可见光外,有紫外线、X射线和伽玛射线,有红外线和射电辐射,还有冲击波和高能粒子流,甚至有能量特高的宇宙射线。

耀斑对地球空间环境造成很大影响。太阳色球层中一声爆炸,地球大气层即刻出现缭绕余音。耀斑爆发时,发出大量的高能粒子到达地球轨道附近时,将会严重危及宇宙飞行器内的宇航员和仪器的安全。当耀斑辐射来到地球附近时,与大气分子发生剧烈碰撞,破坏电离层,使它失去反射无线电电波的功能。无线电通信尤其是短波通信,以及电视台、电台广播,会受到干扰甚至中断。耀斑发射的高能带电粒子流与地球高层大气作用,产生极光,并干扰地球磁场而引起磁暴。

此外,耀斑对气象和水文等方面也有着不同程度的直接或间接影响。正因为如此,人们对耀斑爆发的探测和预报的关切程度与日俱增,正在努力揭开耀斑的奥秘。

2017年9月6日晚上19点53分,太阳爆发X9.3级大耀斑,引发太阳质子事件和日冕物质抛射。这是自2005年以来,太阳最强的一次爆发活动。本次太阳耀斑爆发,是由一个代号为AR2673的太阳黑子群引发的,该黑子群从9月3日以来,在5天时间内已经爆发了10多次太阳大耀斑,其中9月4日爆发的太阳大耀斑还伴随有日冕物质抛射,并直接导致了中等太阳质子事件。

北京时间2024年2月23日06时34分(UT世界时2月22日22时34分),位于太阳表面北纬17度东经26度的活动区13590爆发X6.3级大耀斑,其强度为当前第25太阳活动周最大,同时还打破了自2017年9月10日以来的耀斑爆发记录。

太阳光斑

太阳光球层上比周围更明亮的斑状组织。用天文望远镜对它观测时,常常可以发现:在光球层的表面有的明亮有的深暗。这种明暗斑点是由于这里的温度高低不同而形成的,比较深暗的斑点叫做“太阳黑子”,比较明亮的斑点叫做“光斑”。光斑常在太阳表面的边缘“表演”,却很少在太阳表面的中心区露面。因为太阳表面中心区的辐射属于光球层的较深气层,而边缘的光主要来源光球层较高部位,所以,光斑比太阳表面高些,可以算得上是光球层上的“高原”。光斑也是太阳上一种强烈风暴,天文学家把它戏称为“高原风暴”。不过,与乌云翻滚,大雨滂沱,狂风卷地百草折的地面风暴相比,“高原风暴”的性格要温和得多。光斑的亮度只比宁静光球层略强一些,一般只大10%;温度比宁静光球层高300℃。许多光斑与太阳黑子还结下不解之缘,常常环绕在太阳黑子周围“表演”。少部分光斑与太阳黑子无关,活跃在70°高纬区域,面积比较小,光斑平均寿命约为15天,较大的光斑寿命可达三个月。光斑不仅出现在光球层上,色球层上也有它活动的场所。当它在色球层上“表演”时,活动的位置与在光球层上露面时大致吻合。不过,出现在色球层上的不叫“光斑”,而叫“谱斑”。实际上,光斑与谱斑是同一个整体,只是因为它们的“住所”高度不同而已,这就好比是一幢楼房,光斑住在楼下,谱斑住在楼上。

米粒组织

米粒组织是太阳光球层上的一种日面结构。呈多角形小颗粒形状,得用天文望远镜才能观测到。米粒组织的温度比米粒间区域的温度约高300℃,因此,显得比较明亮易见。虽说它们是小颗粒,实际的直径也有1000公里-2000公里。

明亮的米粒组织很可能是从对流层上升到光球的热气团,不随时间变化且均匀分布,且呈现激烈的起伏运动。米粒组织上升到一定的高度时,很快就会变冷,并马上沿着上升热气流之间的空隙处下降;寿命也非常短暂,来去匆匆,从产生到消失,几乎比地球大气层中的云消烟散还要快,平均寿命只有几分钟,此外,近年来发现的超米粒组织,其尺度达3万公里左右,寿命约为20小时。

有趣的是,在老的米粒组织消逝的同时,新的米粒组织又在原来位置上很快地出现,这种连续现象就像我们日常所见到的沸腾米粥上不断地上下翻腾的热气泡。

太阳动力学天文台目前正在监视太阳表面的异常变化,太阳正处于为期11年的活动周期高峰时段,未来我们还将看到强烈的太阳耀斑以及日冕物质抛射等现象。

太阳冕洞

事实上,冕洞分布在日冕物质中密度较低的空间,而且温度极高,可达到数百万度。这些太阳活动的背后都有磁场因素的介入,对太阳活动的判断似乎较为困难。科学家还发现如果冕洞发生的区域分布在太阳表面的高纬度地区,那么可形成速度较快的太阳风。

冕洞的分布区域可达太阳表面多数地区,尤其是在太阳的两极地区,科学家已经发现冕洞内部存在磁场线的闭合和开放,如果磁场线突然打开或者闭合,那么太阳表面就会出现较大范围的冕洞覆盖现象,其分布区域远大于两极地区,冕洞形成时可携带大量的炙热等离子体,磁场线开放的区域可以看到冕洞的一些细节上变化,比如冕洞周围出现类似浪花状的结构等

相关作品

拉(Ra)是古埃及太阳神中王国和新王国时代握有绝对的权威。苏及奈夫姆特之父,奴特与给布的祖父,奥西里斯等人的曾祖父,荷鲁斯的曾曾祖父。十八王朝后,因为奥西里斯及伊西斯的受欢迎,连带它也是,以Ra netjer-aa neb-pet("Ra,the great God, Lord of Heaven"),更晚一些,它变成宇宙的主宰阿蒙·拉。

在遥远的东南海外,有一个羲和国,国中有一个异常美丽的女子叫羲和,她每天都在甘渊中洗太阳。太阳在经过夜晚之后就会被污染,经过羲和的洗涤,那被污染了的太阳,在第二天升起的时候仍会皎洁如初。这个羲和,实际上是传说中的上古帝王帝俊的妻子,她生了十个太阳,并且让这十个太阳轮流在空中执勤,把光明与温暖送到人间。这十个太阳的出发地十分荒凉偏僻,那地方有座山,山上有棵扶桑树,树高三百里,但它的叶子却像芥子一般大小。树下有个深谷叫汤谷,这是太阳洗浴的地方。它们洗浴完了,就藏在树枝上擦摩身子。每天由最上边的那一个骑着鸟儿巡游天空,其他的便依次上登,准备出发……

对于人类来说,太阳无疑是宇宙中最重要的天体。万物生长靠太阳,没有太阳,地球上就不可能有姿态万千的生命现象,当然也不会孕育出作为智能生物的人类。太阳给人们以光明和温暖,它带来了日夜和季节的轮回,左右着地球冷暖的变化,为地球生命提供了各种形式的能源。也正因此,太阳成为永恒的象征,在很多文学作品及歌曲中得到颂扬传唱。

对于人类来说,太阳无疑是宇宙中最重要的天体。万物生长靠太阳,没有太阳,地球上就不可能有姿态万千的生命现象,当然也不会孕育出作为智能生物的人类。太阳给人们以光明和温暖,它带来了日夜和季节的轮回,左右着地球冷暖的变化,为地球生命提供了各种形式的能源。也正因此,太阳成为永恒的象征,在很多文学作品及歌曲中得到颂扬传唱。

在人类历史上,太阳一直是许多人顶礼膜拜的对象。中华民族的先民把自己的祖先炎帝尊为太阳神;而在古希腊神话中,太阳神则是宙斯(万神之王)的儿子。

有关太阳的名句:泰戈尔——如果你因失去了太阳而流泪,那么你也失去了群星。

If you shed tears when you miss the sun, you also miss the stars

希腊神话

太阳神阿波罗是天神宙斯和女神勒托(Leto)所生之子。神后赫拉(Hera)由于妒忌宙斯和勒托的相爱,残酷地迫害勒托,致使她四处流浪。后来总算有一个浮岛德罗斯收留了勒托,她在岛上艰难地生下了日神和月神。于是赫拉就派巨蟒皮托前去杀害勒托母子,但没有成功。后来,勒托母子交了好运,赫拉不再与他们为敌,他们又回到众神行列之中。阿波罗为替母报仇,就用他那百发百中的神箭射死了给人类带来无限灾难的巨蟒皮托,为民除了害。阿波罗在杀死巨蟒后十分得意,在遇见小爱神厄洛斯(Eros)时讥讽他的小箭没有威力,于是厄洛斯就用一枝燃着恋爱火焰的箭射中了阿波罗,而用一枝能驱散爱情火花的箭射中了仙女达佛涅(Daphne),要令他们痛苦。达佛涅为了摆脱阿波罗的追求,就让父亲把自己变成了月桂树,不料阿波罗仍对她痴情不已,这令达佛涅十分感动。而从那以后,阿波罗就把月桂作为饰物,桂冠成了胜利与荣誉的象征。每天黎明,太阳神阿波罗都会登上太阳金车,拉着缰绳,高举神鞭,巡视大地,给人类送来光明和温暖。所以,人们把太阳看作是光明和生命的象征。

北欧神话

丰饶、兴旺、爱情、和平之神,美丽的仙国阿尔弗海姆的国王。一说他与巴尔德尔同为光明之神,或称太阳神。他属下的小精灵在全世界施言行善。他常骑一只长着金黄色鬃毛的野猪出外巡视。人人都享受着他恩赐的和平与幸福。他有一把宝剑,光芒四射,能腾云驾雾。他还有一只袖珍魔船,必要时可运载所有的神和他们的武器。

中国神话

在中国古典诗歌作品中,太阳意象不仅出现的次数多,而且涉及的内容也十分丰富。它的起源可追溯到原始的太阳崇拜,后来逐渐衍生出皇权、家庭温暖、时间短促、离情别恨等多种含义。

后羿射日

相传上古时期,夏代有穷国的国王是一个名叫后羿的英俊男子。那后羿不仅长得潇洒,而且文武双全,天文、地理无所不知,谋略、武艺无所不精,尤其还射得一手好箭。有穷国在后羿的英明治理下,蒸蒸日上,威震四方。人们丰衣足食,安居乐业,日出而作,日落而息,呈现一派丰盛祥和的景象。

后羿每天处理完国事后,就带上心爱的弓箭(听说此箭乃神灵所赐),到射箭场进行练习,日复一日,年复一年,从未间断。他的箭术已到出神入化、无人能比的地步。

日子在和平、美满中一天天过去,有穷国日趋繁荣。就在人们沉浸在幸福、满足之中时,突然,祸从天降。

那是仲夏的一天,那天早晨和往日并无不同,可到了日出时候,东方一下子升出来十个太阳。人们看着眼前的一切,目瞪口呆。大家清楚,天上挂着十个太阳意味着什么。立时,哭喊着、祈祷声一片。人们用尽各种办法祈求上天开恩,收回多出的九颗太阳,但一切无济于事。一天又一天,田里的庄稼渐渐枯萎,河里的水慢慢干涸,老弱病残者一个接一个地倒下……

后羿看着眼前的一切,心如刀绞,可是无计可施。他愁肠欲断,焦虑万分,日渐憔悴。一天,困倦不已的他刚搭上眼,忽梦见一白胡老人,老人指点他,将九个箭靶做成太阳形状,每天对准靶心,练上七七四十九天后,便可射落天上的太阳,并嘱咐他,此事不可外扬,只有到了第五十天才可让人知道。后羿睁开眼,惊喜不已,立刻动手做箭靶,箭靶做好后,便带上箭躲到深山里,没日没夜地练起来。到了第五十天,国王要射日的消息传出后,在死亡线上挣扎的人们精神顿时振奋起来,仿佛看到了生的希望。人们唯恐后羿的箭射不落太阳,男女老幼顶着火一般的烈日,用最短的时间,搭起一座数米高的楼台,并抬来战鼓,为后羿呐喊助威。后羿在震耳欲聋的鼓声里,一步步登上楼台,在他身后,是无数双渴求、期盼的眼睛,在他周围,是痛苦呻吟的土地,在他头顶,是炽热、张狂的太阳。他告诉自己只能成功,不许失败。尽管知道走的是一条不归路,但为了救出受苦受难的民众,他无怨无悔。

终于到达楼顶了,后羿回首最后一次看了看他的臣民,他的王宫,然后抬起头,举起手中的箭,缓缓拉开弓。“嗖”,只听一声巨响,被击中的太阳应声坠下,随即不知去向。台下一片欢呼,呐喊声、战鼓声穿透云霄。后羿一鼓作气,连连拉弓,又射落了七颗。还剩最后两颗了,此时,他已精疲力尽,可他知道,天上只能留下一颗太阳,如果此时放弃,就意味着前功尽弃。他再一次举起箭,用尽全身力气,将第九颗太阳击落后,便一头栽倒在地,再也没起来。一切恢复了原样,而勇敢、可敬的后羿却永远闭上了眼睛……

被射中的九颗太阳,坠落到九个不同的地方。其中的一颗,掉到了黄海边上,并砸出了一个湖,这个湖后人称作射阳湖。不久,从射阳湖里流出一条河,人们把它称作射阳河。

在遥远的东南海外,有一个羲和国,国中有一个异常美丽的女子叫羲和,她每天都在甘渊中洗太阳。太阳在经过夜晚之后就会被污染,经过羲和的洗涤,那被污染了的太阳,在第二天升起的时候仍会皎洁如初。这个羲和,实际上是传说中的上古帝王帝俊的妻子,她生了十个太阳,并且让这十个太阳轮流在空中执勤,把光明与温暖送到人间。这十个太阳的出发地十分荒凉偏僻,那地方有座山,山上有棵扶桑树,树高三百里,但它的叶子却像芥子一般大小。树下有个深谷叫汤谷,这是太阳洗浴的地方。它们洗浴完了,就藏在树枝上擦摩身子。每天由最上边的那一个骑着鸟儿巡游天空,其他的便依次上登,准备出发……

埃及神话

拉(Ra)是古埃及太阳神,中王国和新王国时代握有绝对的权威。苏及奈夫姆特之父,奴特与给布的祖父,奥西里斯等人的曾祖父,荷鲁斯的曾曾祖父。十八王朝后,因为奥西里斯及伊西斯的受欢迎,连带它也是,以Ra netjer-aa neb-pet("Ra, the great God, Lord of Heaven") ,更晚一些,它变成宇宙的主宰阿蒙·拉。

黑太阳说

科学家最新观测到一颗“黑太阳”,这是一颗褐矮星,它是两项记录保持者——距离地球最近和最寒冷的褐矮星,它与地球的距离仅9.6光年,表面温度在130-230摄氏度之间。

科学家最新观测到一颗“黑太阳”,这是一颗褐矮星,它是两项记录保持者——距离地球最近和最寒冷的褐矮星,它与地球的距离仅9.6光年,表面温度在130-230摄氏度之间。

报道,日前,科学家最新观测到一颗距离地球仅有9.6光年的昏暗星体,它可能是迄今距离地球最近的褐矮星。同时,这颗恒星比其他邻近星体更加“寒冷”,看上去就如同一颗“黑色太阳”。

这项发现暗示着褐矮星存在非常普遍,并且它们与地球的距离更接近。褐矮星的质量非常小,因此它们无法达到一定的热量并承受类似太阳的核聚变反应。但它们仍然可以发光,在形成过程中会产生热量发光,然后逐渐冷却,光线衰弱。

英国赫特福德郡大学的菲利普-卢卡斯(Philip Lucas)和他的同事发现了这颗褐矮星,它被命名为“UGPS0722-05”,它释放出红外放射性光线。它与地球的距离仅9.6光年,这一距离是地球与比邻星(Proxima Centauri)的两倍,比邻星是除太阳之外距离地球最近的恒星。

“UGPS 0722-05”褐矮星是第七个距离太阳最近的恒星或恒星体系。美国乔治亚州大学恒星研究员托德-亨利(Todd Henry)说:“这项发现就如同它的温度一样酷!”

卢卡斯和他的同事们提示称,这颗褐矮星的距离仍是初步评估值。该评估是基于“视差法”,在未来几个星期内,新的视差观测方法将进一步测定这颗褐矮星与地球之间的距离。如果当前测定的距离是正确的,那么“UGPS 0722-05”将是迄今为止距离地球最近的褐矮星,之前该记录保持者是位于Epsilon Indi恒星附近的一对褐矮星,它们与地球相距11.8光年。

除此之外,这颗褐矮星还是另一项记录保持者,它是迄今发现最冷的褐矮星,其温度仅保持在130-230摄氏度之间,它十分昏暗,所喷射热量仅是太阳热量的百分之0.000026,其能量释放主要聚集在红外线波段,而不是可见光波段。也就是说380万颗这样的褐矮星才相当于一颗太阳,它的体积与木星差不多,但质量却是木星的5-30倍。

“UGPS 0722-05”的光线昏暗特征可以解释为什么它很晚才被探测到,尽管它十分靠近地球。这项研究暗示着很可能更多未探测到的褐矮星潜伏在地球周围。

占卜星学

太阳是个阳性的星,代表我们的视觉。它的本质是闪光的、贵重的、有价值的。其性质是阳性的、热的和干燥的,表是权势驱力、人格的表现。在人物方面,则代表阳性人物,如:父亲、丈夫、男性。

外为一个圆圈,而中心有一个圆点,这是太阳的图腾,它的符号象征,圆圈是英雄海克利斯的盾,中央的点是盾的中心浮雕或凸起的装饰。属于太阳的字诀是“内在的自我”。它的影响如:表现自我的主要方式、也表示领导力与成功,影响着个人的生活原则、启发意愿、充实信心、统治意志等。

强韧而有活力的太阳,支配着我们的健康和生命原则,并掌管权势、上司、阶级、职位、高级职务、进步、尊荣、精力、认同感、吸收经验的能力。太阳在星盘中的宫位,表是该盘的灵魂和主宰和希望能够显赫的领域。

太阳对身体也有相对感应的部位,如心脏、背部上方、脾脏、循环系统、精液、男性的右眼与女性的左眼。所代表的疾病如:心脏及动脉、背部区域脊柱、中暑、眼睛失调、昏厥、发烧、胆汁的扰乱、脾脏。

太阳正面特征有:个人的魅力;正面的心灵发展;爱好和平、聪明的、母性的、喜欢旅行。

而负面特征如:幻想的、轻浮的、通灵的、善变的、因循的、无趣的、懒惰的、投机的、沉溺于坏习惯、自我中心的、自我放纵的、任性的、骄傲的、自我吹嘘的、专横的、独裁的、霸道的、恐吓的、喜欢阿谀、夸张的、赌博的。

而负面特征如:幻想的、轻浮的、通灵的、善变的、因循的、无趣的、懒惰的、投机的、沉溺于坏习惯、自我中心的、自我放纵的、任性的、骄傲的、自我吹嘘的、专横的、独裁的、霸道的、恐吓的、喜欢阿谀、夸张的、赌博的。

图像

2021年9月2日,中国“黎明星”风云三号E星(以下简称“E星”)发布首批高精度、多波段太阳图像。在太阳极紫外动画图像上,太阳最外层大气——日冕数天内的变化被精准捕捉,太阳活动区、冕洞等也清晰可见。

2022年3月,欧洲航天局发布了一张太阳的高分辨率图像,号称有史以来最高分辨率的太阳图像,大小为56.26MB。这是太阳轨道飞行器在大约7500万公里的距离在极紫外光下看到的太阳。该图像是3月7日由极紫外成像仪(EUI) 仪器的高分辨率望远镜拍摄,将25张单幅图像进行了拼接,每张图像拍摄耗时10分钟,总共花了4个多小时。

2022年8月30日,中国首颗太阳探测科学技术试验卫星“羲和号” 在国际上首次实现了对太阳Hα(氢阿尔法)波段的光谱扫描成像,记录了太阳活动在光球层和色球层的响应过程,通过一次扫描,可获取376个波长位置的太阳图像,不同波长对应了光球和色球不同层次的太阳大气。根据这些谱线的精细结构,可反演出高精度的全日面色球和光球多普勒速度场,发生在太阳大气中的活动可被详细记录到,进而研究太阳活动的物理过程

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。