先天性马蹄内翻足

概述

疾病病因

先天性马蹄内翻畸形的真正病因迄今不清,多数学者认为该畸形为胚胎早期受内、外因素的影响引起发育异常所致,也普遍与胎儿足在子宫内位置不正有关。

发病机制

1、遗传因素:

本病常有家族史,与遗传有一定的关系。如Wynne-Pavis等报道:患者中有家族史者的比例2.9%;另外,单卵孪生的发病率双卵孪生为高,比例为33∶3。虽然遗传是一种重要因素,但尚不能确定显性、隐性或伴性基因遗传的规律。

2、胚胎因素:

Bohm认为,胚胎3个月之内,足处于马蹄内翻的三个原始畸形状态,即下垂、内收和旋后(内翻)。自第4个月开始,足处于中和旋转位,跖骨轻度内收,足也开始沿长轴旋前,接近正常人足的位置。任何发育障碍都将使足保持于胚胎早期的畸形位。

Bohm认为,胚胎3个月之内,足处于马蹄内翻的三个原始畸形状态,即下垂、内收和旋后(内翻)。自第4个月开始,足处于中和旋转位,跖骨轻度内收,足也开始沿长轴旋前,接近正常人足的位置。任何发育障碍都将使足保持于胚胎早期的畸形位。

3、宫内因素:

胎儿在宫内体位不佳,足部受压,长时间处于足内收、后跟内翻、踝部下垂位。相应地,小腿后侧和内侧的肌肉缩短,内侧关节囊增厚,使足进一步处于畸形位。

4、环境因素:

许多学者研究发现本病与环境因素有关。如Duraswami注射胰岛素至发育中的鸡胚内,造成马蹄内翻足畸形。有人证明,在肢体发育的关键时刻,缺氧可能导致马蹄内翻足。Stewart发现,在许多来自日本的患者中,由于有蹬坐于内翻足上的习惯,发病率特别高。

病理生理

先天性足内翻下垂的病理改变,初期以软组织异常,足内侧肌挛缩,张力增加,关节囊、韧带及腱膜肥厚,变短,以“跗间骨关节为中心,导致足前部畸形:

随年龄增长,体重越来越大,畸形更趋严重,跟腱、胫后、趾长屈,拇长屈等肌腱及跖腱膜极度挛缩,具有强的弹性阻力,足部外侧软组织及肌肉持续被牵拉而延伸,足外展功能基本丧失,但肌神经功能无损,肌电兴奋性尚存在。畸形矫正后,肌肉功能还可恢复,延误治疗者,逐渐产生骨骼畸形,跗骨排列异常,足舟骨骼变小内移,毂骨发育异常粗大,跟骨跖屈、内翻更加严重,距骨头半脱位及胫骨内旋等畸形。

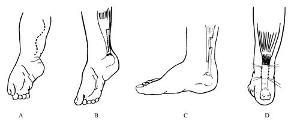

症状体征

先天性马蹄内翻足出生后一侧或双侧足显示程度不等内翻下垂畸形。轻者足前部内收、下垂、足跖面出现皱褶,背伸外展有弹性阻力,至小儿学走路后,畸形逐渐加重,足部及小腿肌力平衡失调,健康肌挛缩,加之体重影响,足内分下垂加重,步态不稳,跛行,用足背外缘着地,延误治疗畸形愈加严重,足前部向后内翻,足背负重部位产生胼胝及滑囊,胫骨内旋加重。

诊断依据

2.足前部内收内翻,距骨蹠屈,跟骨内翻蹠屈,跟腱,蹠筋膜挛缩。前足变宽,足跟变窄小,足弓高。外踝偏前突出,内踝偏后且不明显。

3.站立行走时蹠外缘负重,严重时足背外缘负重,负重区产生滑囊炎和胼胝。

5.X线摄片:距骨与第一蹠骨纵轴线交叉成角大于15°,跟骨蹠面和距骨纵轴线夹角小于30°。

诊断检查畸形明显,诊断不难,但出生儿的足内翻下垂较轻者,足前部内收,内翻尚不显著地常容易被忽略,无医学知识的家长亦不易识别。最简便诊断法,是家长用手握足前部,各个方向活动,如足外翻背有弹性阻力,应及时就医确诊为宜,以便早期手法治疗,足内翻下垂,更加严重,X线片显示跟骨下垂,其纵轴与距骨纵轴平行,足跗骨序列紊乱。

检查

本病根据临床表现均能作出诊断,一般不需依据X线检查确诊。但对于判断马蹄内翻足畸形程度和对治疗疗效的客观评价,X线摄片是不可缺少的。正常新生儿足部X线片可见跟、距和骰骨的化骨中心。马蹄内翻足的病儿足部诸骨的骨化中心出现较晚。舟骨在3岁后方才出现。跖骨干生后骨化良好。

一、正位片

正常的足距骨纵轴与跟骨纵轴之间有30°左右的夹角,若小于20°,示足后部内翻。正常足第1跖骨与距骨纵轴、第5跖骨与跟骨纵轴平行或交叉角小于20°,大于20°时,示足前部内收。

二、侧位片

鉴别诊断

新生儿足内翻与先天性马蹄足外观相似,多数为一侧,足呈马蹄内翻但足内侧不紧,足可以背伸触及胫骨前面,经手法治疗1~ 2 个月可完全正常。

2、神经源性马蹄足:

神经改变引起的马蹄足,随儿童发育畸形逐渐变的明显,应注意肠道和膀胱功能有无改变,足外侧有无麻木区,特别注意腰骶部小凹或窦道及皮肤的色素改变,必要时应行MR I 检查确定是否存在脊髓栓系。肌电图及神经传导功能检查对了解神经损伤有帮助。

3、脊髓灰质炎后遗马蹄足:

出生时足部外观无畸形,发病年龄多在6 个月以上,有发热史,单侧多见,伴有腓骨长短肌瘫痪,早期无固定畸形,大小便正常,可以有其他肌肉瘫痪。

4、脑瘫后马蹄足:

围产期或生后有缺氧史,大多于出生后就发现异常,马蹄足畸形随生长逐渐明显,但在睡眠中可消失或减轻,一经刺激畸形更明显。马蹄为主,内翻少,无内收,畸形多为双侧性或同侧上下肢,双下肢交叉步态,下肢肌痉挛明显,常伴有智力减退。

5、多关节挛缩症:

马蹄足呈双侧性,足畸形为全身多个关节畸形的一部分,全身大多数肌肉萎缩、变硬,脂肪相对增加,马蹄足僵硬不易矫正,髋、膝关节常受累。

并发症

二、患儿的术后并发症主要有以下的一些表现:

1、术后疼痛:对于术后完全清醒的患儿由于大脑皮层对疼痛的反应受心理状态影响,故紧张、焦虑、恐惧均使疼痛值降低。

2、压疮:先天性马蹄内翻足患儿由于长期卧床缺少运动,导致肢体各部分血液循环差,受压部分极易引起压疮。

3、肢体缺血性坏死或肌挛缩:其初期的表现主要为患肢颜色苍白、温度降低、皮肤感觉迟钝、不能自己活动或者局部持续性疼痛。此时应将石膏绷带剖开避免肢体缺血性坏死或肌挛缩发生。

治疗方案

先天性马蹄内翻足的治疗原则,以矫正畸形为主,早期畸形矫正,足功能均可恢复。治疗可分为四个时期。

1、1岁以内的婴儿

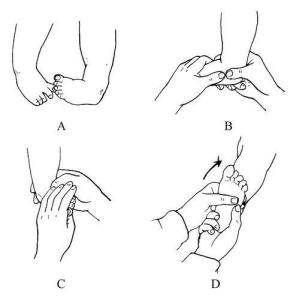

哺乳时,由母亲及一名助手共同协助进行手扳法矫正,婴儿屈膝(使跟腱松弛),助手固定患儿膝关节,操作者一手握患儿踝关节上方,一手托扶足前部跖面,用力使患足外翻,外展及背伸,每日2次,手法轻柔,免致骨伤,矫正适度即可。畸形矫正后用柔软绷带,由足内跖面向足背外方向缠绕,固定足于矫正位,严密观察,切莫过紧,以免影响足部血运,若是畸形矫正显著改善,脚的外展背伸弹性抗阻力消失,即可改换足托持续维持矫正位,这种方法应持续到患儿满1周岁后,一般疗效满意,如果畸形未完全矫正,也可使痉挛的软组织变得松弛,为进一步治疗奠定良好基础。

2、1—3岁

分期手法矫正,石膏固定,全身麻痹下患儿仰卧屈膝15度,或俯卧屈膝90度,助手扶持膝关节及小腿。术者一手托足跟,矫正足跟内翻下垂,一手平推足前跖面,同时矫正下垂内翻内收畸形,在足矫正位,由股中部至跖趾关节,屈膝15度石膏管型固定。1—2岁,每2周更换1次,2—3岁,每月更换1次。术后注意石膏压迫,患儿哭闹不安。即刻去医院检查,在容易受压的骨质突出部位开窗。

以上两种方法,对轻型足内翻下垂畸形,如能严格遵循操作规则,认真处理,不仅没有并发症,儿童多数患儿畸形能够矫正,维持疗法,可应用Denis-Browne轻便夹板。

3、3—15岁

对于手法治疗失败者,或未经治疗的患者,可用软组织松解手术治疗。该手术包括以下几个步骤:

(1)跟腱延长:

跟腱延长应放在手法矫正足前部内设内翻畸形之后,因为紧张的跟腱可构成矫正足前部畸形的杠杆臂,否则即失去跟骨结节的支撑点,常用的延长方法,有以下两种:

1)直视下延长:硬末外或全身麻醉。沿着跟腱外侧旁,取弧形切口,上至肌腱肌腹相接处,下止于跟骨结节,切口长约8—18cm,切开皮肤,皮下组织及腱鞘,然后用尖刀,与跟腱垂直,刺入其中央,由上向下,纵行切块跟腱,跟结节处切断其内侧半,肌腹端切断外侧半,待足畸形矫正后,作2字形延长。

2)皮下跟腱延长:全身麻醉,患儿俯卧,在无菌下操作,助手一手扶持膝关节,保持伸直位,另一手握足前部使其足背屈,跟腱挺紧,其方法如下:斜切延长法:由跟骨结处清皮月尖刀将跟腱由下向上作额状面形切断,保留前侧腱旁膜,保持跟腱血供,足背伸牵拉延长。直切延长法:在跟腱的下端与肌腹端,用尖刀垂直刺入跟腱上下两端的中心,肌腹端切断跟腱外侧半,跟结节端切断内侧半,足背伸牵拉,跟腱于鞘膜内延长,延长的跟腱。

矫正跟骨内翻畸形,需将三角韧带及跟距关节囊切断,不缝合,待手法将跟骨内分矫正后,依靠纤维性愈合,为了术后短期内预防胫后、趾长屈,拇长屈等肌腱及血管神经向距、跟骨之间移位,三角韧带与关节囊应在不同平面切开为宜。

直视下跟骨结节处切断术:切口内,在助手将足外翻外展背伸拉紧跖腱膜时,刀尖伸至跖腱膜下,由跟骨结节处切断该腱膜起点,待足跖面能够放平,显示跖腱膜完全切断。经皮跖腱膜切断术:助手一手握患足前部分,另一手扳着足跟,使跖腱膜挺紧,易于摸清,在无菌下操作,术者左手摸着跖腱膜,右手持小尖刀,由跖腱膜内侧缘与皮肤之间,平行经皮刺入跖腱膜下方,然后刀尖旋转90度,刀刃向腱膜,轻轻用小的拉锯动作切断,直至足跖面松弛,足弓趋向正常即可,刀尖刺入不宜过深,防止损伤足跖部血管、神经。

完成上述软组织松解步骤后,注射扶持混侧膝关节于伸直位,术者左手握住足跟,用力外翻,矫正跟骨畸形,右手推足前部,背伸、外展,外翻,根据矫正位置,缝合所有延长的肌腱,逐层关闭伤口,无菌包扎,用管型石膏固定患肢屈膝15度,足于矫枉过正位,石膏管型上起大腿中上部下至跖趾关节,以防脱落,对严重型先天性足翻下垂畸形,2—3个月更换一次石膏,每次均应在麻醉下矫正畸形,直至足畸形完全消失,改用矫形足托,半年内日夜穿戴,半年后改换矫形鞋,此鞋外缘略高,底面略向外此偏斜,鞋跟外缘略高和长于内缘。

b、足应位于小腿纵轴外展约40度—50度。

c、足跖面较平(原先足凹陷)。

d、X线检查:足纵弓及横弓基本恢复正常,跟骨纵轴与距骨纵轴形成正常角度。

e、足跟后面观略偏向外侧。

6、预防并发症

a、预防局部皮肤坏死,延长胫后,趾长屈及拇长屈等肌腱的足内侧切口与跟腱延长切口较近,两切口之间皮瓣比较狭窄容易缺血性坏死,预防措施:软组织松解手术前,经常按摩足内侧皮肤,促进血液循环,其次跟腱延长切口尽可能偏向跟腱纵轴线的外侧,呈弧形切口。两切口间皮瓣相对增宽。

b、小腿青枝骨折或踝部骨骺分离,手法扳正,应循序渐进,按压轻柔,不依用力过猛,其次助手与术者密切配合,以防发生意外。

c、石膏压迫,形成褥疮:石膏固定前,骨骼突出部位用脱脂棉垫好,但不宜过厚以免影响手法扳正效果,石膏管型尚未凝固正在塑形时,切忌用手指按压,石膏干燥后,患儿哭闹不安,即提示石膏可能有压迫,应及时就医,骨质突起部位开窗观察。 d、血液循环障碍:石膏固定时,必须显露出五个足趾,告诉家长严密观察。若足趾苍白,患儿叫嚷脚麻痛,有可能动脉缺血,足趾肿胀,呈青紫色,并出现水泡,提示静脉回流障碍。不论动脉缺血或静脉回流障碍,均可导致脚或肢体坏死,应立即采取措施,轻者局部开窗减压,严重者,暂时取掉石膏管型,仔细观察,待血运恢复后,再次石膏管型矫正,固定。

7、15岁以后的治疗

手法矫正不满意,软组织松解亦不能达到预期目的,或严重足内翻下垂畸形未经治疗者,适应三关节融合手术(跟距、距舟和跟毂关节),术后石膏固定,直至关节骨性融合。

用药安全

先天性马蹄内翻足是常见的先天性足畸形。男性发病较多,可为单侧发病,也可双侧性。畸形明显,一出生就能发现,因此疏忽的病例较少见,多能及早治疗,效果也较好,但畸形也易复发,应定期随访至骨骼成熟,约14岁以后。

预防措施

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。