特发性脊柱侧凸

定义

概述

根据年龄特点一般将特发性脊柱侧凸分为三种类型:幼儿型(0~3岁);少年型(4~9岁);青春型(10~16岁)。按脊柱侧凸顶椎所在的解剖位置又分为:①颈弯:顶椎在C1~C6之间。②颈胸弯:顶椎在C7~T1之间。③胸弯:顶椎在T2~T11之间。④胸腰弯:顶椎在T12~L1之间。⑤腰弯:顶椎在L2~L4之间。⑥腰骶弯:顶椎在L5或S1。

病理

由于特发性脊柱侧凸占侧凸症的绝大多数,如能了解其病因,则对防治有重要的意义。因此多年来,人们一直致力于特发性脊柱侧凸病因的探索,但至今仍未查到其确切的原因。

1979年Herman证明特发性脊柱侧凸患者有迷路功能损伤。1984年Yamada也对特发性脊柱侧凸患者进行平衡功能测试,结果有79%显示有明显的平衡功能障碍,而对照组只有5%。Wyatt也发现侧凸患者有明显震动不平衡,提出侧凸患者的后柱通路中有中枢性紊乱。但这些研究没有阐明特发性侧凸与平衡障碍的关系,更未说明特发性脊柱侧凸病因本身。

观察发现特发性脊柱侧凸患者的身高比正常同龄者为高。作者1984年的普查也是如此结果。因此促使人们去了解生长激素与特发性脊柱侧凸的关系。结果不同的作者结论不一,生长激素含量仍是一争论的问题。更多的文献论述了椎旁肌与特发性侧凸的关系,对椎旁肌的检测包括:肌梭、肌纤维形态、肌生物化学、肌电、钙、铜、锌的含量等。虽有异常发现,但均未直接阐明其病因。人们也从家族性调查,孪生侧凸患者的调查有关遗传基因问题,但更多的患者尚不能用单一的遗传基因异常来解释,因此,特发性脊柱侧凸的病因仍是人们今后努力探索的重要课题。

临床表现

一、幼儿型

幼儿型脊柱侧凸是指3岁以前出现的结构性脊柱侧凸。这阶段的特发性侧凸比较少见。其特点是男性多于女性,多为胸椎的左侧凸,常并发有其它畸形,最常见的斜头畸形,其次是智力低下,或先天性髋脱位。检查时将幼儿从腋下悬吊起,观察侧凸的僵硬度可屈性,进行神经系统检查,有无肌张力增高或低下,了解有无其它先天性畸形,拍悬吊位及仰卧位脊柱全长正侧位片,观测Cobb角,Mehta征及肋椎角差异。

幼儿型脊柱侧凸是指3岁以前出现的结构性脊柱侧凸。这阶段的特发性侧凸比较少见。其特点是男性多于女性,多为胸椎的左侧凸,常并发有其它畸形,最常见的斜头畸形,其次是智力低下,或先天性髋脱位。检查时将幼儿从腋下悬吊起,观察侧凸的僵硬度可屈性,进行神经系统检查,有无肌张力增高或低下,了解有无其它先天性畸形,拍悬吊位及仰卧位脊柱全长正侧位片,观测Cobb角,Mehta征及肋椎角差异。

所谓肋椎角差异是指在胸弯的顶椎中心点划一条与终板垂直的线,再在相应肋骨的头颈部划一条正中轴线,两线的交角即为肋椎角。正常脊柱两侧肋椎角差异为0,脊柱侧凸时,凸侧的的肋椎角小于凹侧者,两侧肋椎角差异大于0。另外Mehta描述了两种征象,即在正位X线片,早期幼儿型侧凸的肋骨头不与椎体相重叠,此为Mehta征象Ⅰ。如凸侧的肋骨头与椎体相重叠为Mehta征象Ⅱ。如由征象Ⅰ变为征象Ⅱ表明侧凸有进展,Mehta用此征象与肋椎角差异将幼儿型特发性脊柱侧凸区分为恢复型与进展型。这对预测幼儿型侧凸的预后有一定参考价值。

二、少年型

发生在3岁以后青春期以前的特发性脊柱侧凸约占15%左右。此时见到侧凸一部分系幼儿型侧凸在3岁前未被检出者,多为胸椎左侧凸,而7~10岁期间发生的侧凸常具有青春期侧凸的特性。Koop(1988年)报告,认为少年型特发性脊柱侧凸多系单纯胸椎右侧凸,其次为胸腰段双侧凸。

三、青春型

青春期是骨骼生长发育的迅速阶段,也是侧凸进展增快的时期。影响侧凸进展的因素很多,除年龄外,与侧弯类型、月经初潮、Risser征及Harrington因子等有关。Lonstein普查中关于不同年龄侧凸发生率不同的报道:9岁以下为2.5%,10岁为4.1%,11岁8.8%,12岁19.8%,13岁24.5%,14岁19.5%,15岁以上为20.8%。说明了年龄与发展的关系。

Lonstein根据1970~1979年期间普查的结果得出的意见是:侧凸角度的进展与原来角度大小成正相关,同年龄和Risser征呈反相关,如原侧凸角度小于19°者,其Risser征为2、3或4级(或ⅠⅡ、Ⅲ、Ⅳ度),仅有1.6%发生进展,而另组侧凸角为20°~29°,Risser征为0级(未骨化)或1级(Ⅰ度)其进展率高达68%。

另外哈林顿因子(Harrington factor)与进展也有一定关系:即指侧凸所包括的脊椎节段数除侧凸角度所得值。非进展型者平均值为2.7,如超过3.4则为进展型。在单一因素中侧凸类型也有一定关系。双侧凸比单侧凸发生进展机会大,双侧弯中腰段及胸腰段的侧凸比胸段侧凸发生进展可能性大。因此要根据患者不同年龄、侧凸类型、不同临床表现来选择不同的治疗方法。

检查

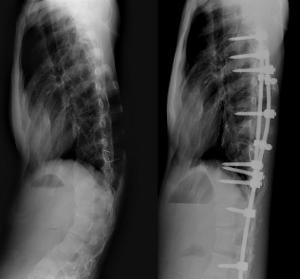

X线检查是脊柱侧凸必不可少的常规检查,一般能区别侧凸的分类、分型、凸度、脊柱旋转度、可代偿程度及柔软性,常包括站立位的脊柱全长正侧位片,仰卧位的正位、左右侧屈位片,牵引位片。

但X线检查不能直接提示脊髓异常,进一步的影像学检查要求对椎管内容物、脊柱周围软组织作出评价,以发现可能存在的脊髓异常。MRI出现前,脊髓造影、CT、CT脊髓造影是评价脊髓和周围软组织的较好方法。MRI出现后,由于其具有无创、无放射性、软组织对比度高的优点,逐渐替代了脊髓造影、CT、CT脊髓造影。在脊髓畸形的诊断上,MRI有优越的软组织对比度,能够直接显示全部脊髓和椎管,且能提供多平面影像。下面简要介绍特发性侧凸常见的脊髓异常如脊髓空洞、Chiari畸形的MRI表现。

鉴别诊断

是由于脊柱胚胎发育异常所至,发病较早,大部分在婴幼儿期被发现,发病机理为脊椎的结构性异常和脊椎生长不平衡,鉴别诊断并不困难,X线摄片可发现脊椎有结构性畸形。基本畸形可分为三型:1、脊椎形成障碍,如半椎体;2、脊椎分节不良,如单侧未分节形成骨桥;3、混合型。如常规X摄片难子鉴别,可用CT。

可分为神经性和肌源性两种,前者包括上运动神经元病变的脑瘫、脊髓空洞等和下运动神经元病变的儿麻等。后者包括肌营养不良,脊髓病性肌萎缩等。这类侧凸的发病机理是由于神经系统和肌肉失去了对脊柱躯干平衡的控制调节作用所致,其病因常需仔细的临床体检才能发现,有时需用神经一肌电生理甚至神经一肌肉活检才能明确诊断。

神经纤维瘤病为单一基因病变所致的常染色体遗传性疾病(但50%的病人来自基因突变),其中有2%~ 36%的病人伴以脊柱侧凸。当临床符合以下两个以上的标准时即可诊断。

1、发育成熟前的病人有直径 5 mm以上的皮肤咖啡斑 6个以上或在成熟后的病人直径大于15mm;

7、家族史。病人所伴的脊柱侧凸其X线特征可以类似于特发性脊柱侧凸,也可表现为“营养不良性”脊柱侧凸,即短节段的成角型的后突型弯曲,脊椎严重旋转,椎体凹陷等,这类侧凸持续进展,治疗困难,假关节发生率高。

(四)间充质病变并发脊柱侧凸:

有时马凡综合征、EhlerS-Danlos综合征等可以以脊柱侧凸为首诊,详细体检可以发现这些病的其他临床症状,如韧带松弛、鸡胸或漏斗胸等。

如各种类型的粘多糖病,高胱胺酸尿症等。

(七)“功能性”或‘非结构性”侧凸:

这类侧凸可由姿态不正、神经根刺激一、下肢不等长等因素所致。如能早期去除原始病因后,侧凸能自行消除。但应注意的是少数青少年特发性脊柱侧凸在早期可能因为度数小而被误为“姿态不正”所致,所以对于青春发育前的所谓“功能性”侧凸应密切随访。

(八)其他原因的脊柱侧凸:

并发症

脊柱侧凸不仅造成躯干的畸形、塌陷、疼痛等症状,使其劳动能力下降,不能参加正常工作,而且对患儿的心理健康造成极大危害,还会导致残疾,患者终身生活质量下降,同时也引起一些社会问题,如76%女性患者未婚等。并且发病较早或严重的脊柱侧凸会导致肺发育不良,肺不张、心肺功能不全和截瘫,使患者寿命低于正常人,据统计,平均寿命为46.4岁。

治疗

功能性脊柱侧凸以预防为主,学龄儿童应保持正确姿势,加强腰背肌,腹肌、髂肌及肩部肌肉锻炼,轻者自行矫正,不需治疗。特发性脊柱侧凸,没有结构异常者,可穿戴支架或有螺旋的短夹克衣,预防畸形发展。患而长至12-16岁即青春生长期,畸形容易恶化,应严密观察,积极采取有效治疗措施。

外科手术治疗对脊椎结构异常(如先天性半椎体、脊髓纵裂,颈肋,并肋)、脊椎结构病理改变(如结核、肿瘤等)及脊柱外各种组织畸形,如胸廓成形及烧伤遗留瘢痕等,均应积极采取措施,充分治疗,消除这些病理变化及脊柱外结构畸形,为矫治脊柱侧凸畸形打好基础。

(1)特殊矫正器械:哈灵通器械,包括一个撑杆及一个压缩杆;

一、幼儿型

首先应根据X线片作出治疗计划,如X线片表现为Mehta征第一期,肋椎角差小于20度为恢复型,一般不需要治疗。但每半年复查一次X线片,作随诊检查,直到完全恢复。以后每1~2年拍一次片复查,直至骨骼发育成熟。若X线片表现为Mehta征为第二期,肋椎角差大于20°时,应早期治疗。可考虑在麻醉下行矫正石膏背心固定,待患者长大后改Milwaukee支具固定治疗。若支具不能控制其进展时,可考虑行皮下支撑内固定术,但不作融合。除非不得已,保守方法不能控制的僵硬型侧凸,才考虑脊柱融合的问题。

二、少年型

特发性脊柱侧凸男女发病率随患者年龄不同而有变化。但大多数学者认为少年型女性多于男性,并多数认为胸弯右侧凸为多见。治疗少年期特发性脊柱侧凸比治疗青春期脊柱侧凸指征要宽,因为少年期侧凸有加重的趋势。对20°以下的侧凸可行体疗。每半年拍站立位片随诊观察。对20°~40°的胸弯和双弯患者应给以Milwaukee支具,若为胸腰弯或腰弯应采用胸腰骶支具治疗。若支具治疗不能控制其发展,侧凸角度大于40°,但侧弯较软,可屈性较大,可采用皮下置棒支撑矫正术。若侧凸僵硬、可屈性差,或无论是支具治疗或皮下置棒支撑术治疗,如侧凸继续加重,Cobb角不能控制在50°之内时才考虑脊柱融合术。否则,应尽可能保守治疗,直到融合的年龄。

三、青春型

青春期特发性脊柱侧凸是最常见的侧凸,女性多于男性,以胸弯右侧凸为多。对青春期侧凸治疗最重要的是按Risser征评价患者发育时期。对20°以下发育成熟的患者,可不予以治疗。若对未成熟患者,可行体疗,每半年拍片随诊观察直至发育成熟。如侧凸超过25°,生长发育尚未成熟,应尽早给以Milwaukee支具或胸腰骶支具治疗,并配合以体疗或电刺激治疗,直到整个脊柱生长停止和risser征4级(Ⅳ度)以上,才去掉支具。对仍有生长发育的青春期侧凸Cobb角在40°以上者,不应再保守治疗,而应直接行脊柱矫形固定融合术,一般以Harrington器械为最常用。

对骨骼发育成熟前发病,于成年后就诊的成年患者,有的作者指出其胸弯角度在50°~80°范围者,仍有进展的可能,而侧弯小50°大于80°则较少进展,主张对骨骼成熟后的进展性胸椎侧凸,如角度达50°,应行手术融合。如胸腰段侧凸角度超过50°时,为防止引起腰疼也可考虑手术治疗。

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。