肩胛背神经卡压症

病因

(一)发病原因

(二)发病机制

肩胛背神经卡压产生的原因可能有两方面:一是颈神经根,特别是颈5神经根受压而累及作为其分支的肩胛背神经;另一原因是,肩胛背神经在其行经中因解剖因素而受压,如穿过中斜角肌的腱性起始纤维,因而,肩胛背神经卡压大部分存在于胸廓出口综合征中,但亦可单独存在。

检查化验

临床表现

1.病史及症状

(1)常发症状:本病常见于中青年女性,全部患者均以颈肩背部不适、酸痛为主要症状颈部不适与天气有关,阴雨天、冬天加重,劳累后也可加重。上臂后伸、上举时颈部有牵拉感颈肩背部酸痛常使患者不能入睡,患者自觉患肢怎么放也不舒服,但又不能明确指出疼痛的部位。

(2)少发症状:少数病例可有肩部无力,偶有手麻,主要为前臂及手桡侧半发麻。

(2)少发症状:少数病例可有肩部无力,偶有手麻,主要为前臂及手桡侧半发麻。

2.体征和检查

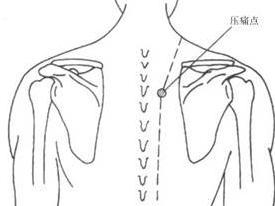

部分患者可有前臂感觉减退,少数患者上肢肌力,特别是肩外展肌力下降。胸锁乳突肌后缘中点及第3、4胸椎棘突旁3cm处有明显压痛点。

作者曾处理过35例肩胛背神经卡压患者,男女之比为9∶26,除1例52岁者以外34例患者的年龄在28~40岁之间,平均35岁。其中,单侧病变33例,双侧病变2例,右侧26例,左侧16例。病程4个月至9年。

在3、4胸椎棘突旁压痛点处稍加按压,27例诉有同侧手臂内侧及手部尺侧不适、发麻对该压痛点封闭后,颈肩及手部有轻松舒适感在胸锁乳突肌后缘中点向颈椎方向按压有4例患者酸痛感放射至前臂桡侧及手桡侧半。对该点封闭后,颈肩背及手部酸痛、不适可完全消失。压迫锁骨上,桡动脉搏动消失的有31例。

诊断

治疗

1.保守治疗

首先考虑保守治疗,以局部封闭为主封闭点为两个压痛点,一是胸锁乳突肌中点后缘另一处是3、4胸椎棘突旁3cm。作者建议每周1次,连续3~6次辅以理疗,半数患者症状可显著减轻。18例做3~6次颈部压痛点封闭治疗,6例症状显著减轻;4例改善,酸痛可以忍受;9例无效其中7例确诊后行手术治疗。

2.手术治疗

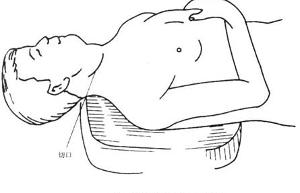

对保守治疗无效或伴发胸廓出口综合征症状严重者,可考虑手术治疗。于全身麻醉下做颈根部横形切口或“L”形切口,切断结扎颈横动脉和肩胛舌骨肌,逐层解剖显露臂丛神经根干部及前、中斜角肌下段与止点在近止点处切断前、中斜角肌,沿颈5神经切断包绕颈5神经根的纤维组织,并进一步将中斜角肌在颈5神经根部肌性组织横行切断,暴露肩胛背神经切断神经周围组织,做神经外膜松解。切口闭合前局部注入曲安奈德5ml。术后可用泼尼松5mg,3次/d,共7天。

术中可见:肩胛背神经起始部在中斜角肌内走行1~3cm,能清楚判断肩胛背神经起点,肩胛背神经在人中斜角肌处均为腱性或腱肌性组织。作者曾为23例患者25侧做手术治疗有2例3侧肩胛背神经除起始部有少许中斜角肌纤维覆盖外,其余部分行走于中斜角肌表面;2例3侧在中斜角肌内走行l~2cm;18例19侧在中斜角肌内斜行走行2~3cm;其中17侧能清楚判断肩胛背神经起点其中3侧为独立起点,14侧和颈5胸长神经合干,合干长度在1cm内者4侧,1~4cm者10侧;22例24侧的肩胛背神经在人中斜角肌处均为腱性或腱肌性组织。本组患者锁骨下动脉位置较高,高于锁骨上缘者18例,可高达锁骨上缘4~5cm,最高1例达6cm,平均3.5cm。

预后

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。

肩

肩