先天性高弓足

发病原因

高弓足的发病原因仍不明。

发病机制

1.Bentzon认为,病因是胫前肌无力,而腓骨肌力强,牵拉第1跖骨使足旋前,为了代偿胫前肌的功能,各伸肌收缩致跖趾关节背伸,继发趾屈肌收缩致趾间关节屈曲,有学者认为强有力的腓骨肌与软弱的胫前肌间的不平衡导致高弓足出现,但临床上多数高弓足患者并无胫前肌瘫软现象。

1.Bentzon认为,病因是胫前肌无力,而腓骨肌力强,牵拉第1跖骨使足旋前,为了代偿胫前肌的功能,各伸肌收缩致跖趾关节背伸,继发趾屈肌收缩致趾间关节屈曲,有学者认为强有力的腓骨肌与软弱的胫前肌间的不平衡导致高弓足出现,但临床上多数高弓足患者并无胫前肌瘫软现象。

2.Duchenne认为,因足内在肌(骨间肌及蚓状肌)失去功能,足伸肌和屈肌出现挛缩而发生爪形足畸形,最常见于脊髓灰质炎患者,开始足内,外在肌均瘫痪,以后外在肌肌力逐渐恢复,而足内在肌萎缩,纤维化,虽神经的支配功能恢复,足内在肌却因挛缩失去功能,导致高弓足形成。

3.腓肠肌瘫痪时,行走起步时由足底趾长屈肌等代偿其功能,致趾间关节屈曲,前足下垂,形成高弓足。

5.一些原因不明的高弓足常有家族发病史,故认为有遗传因素参与发病,但缺乏遗传学证据。

总之,高弓足的发病原因仍不明,有些病例前足下垂是原发畸形,有时先发生爪形趾,偶有并发足内翻者,故对每位患者都应详细检查,以期了解发病原因:

①询问家庭成员有无类似病史(包括父母,兄弟,姐妹等);

④脊柱检查,包括X线,CT或MRI等检查;

常见症状

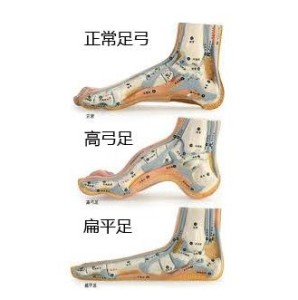

根据足弓增高的程度,是否伴发足的其它畸形,通常将高弓足分成四个类型。

单纯性高弓足

主要是前足有固定性跖屈畸形,第一和第五跖骨均匀负重。足内外侧纵弓呈一致性增高,足跟仍保持中立位,或者有轻度的外翻。

内翻型高弓足

此型只有前足内侧列即第一、二跖骨的跖屈畸形,使足内纵弓增高。而外纵弓仍正常。在不负重时第五跖骨很容易被抬高至中立位,而第一跖骨因固定性跖屈,则不能被动背伸至中立位,并有20~30°的内旋畸形。初期后足多正常。站立和行走时,第一跖骨头所承受的压力明显增加。为减轻第一跖骨头的压力,病人往往采取足内翻姿势负重,晚期出现后足固定性内翻畸形。病人多有爪形趾,第一跖骨头向足底突出,足底负重区软组织增厚,胼胝体形成和疼痛。

跟行型高弓足

常见于脊髓灰质炎、脊膜脊髓膨出。主要是小腿三头肌麻痹所致,其特点是跟骨处于背伸状态,前足固定在跖屈位。

跖屈型高弓足

多继发于先天性马蹄内翻足手术治疗之后。此型除前足呈固定性跖屈畸形外,其后足、踝关节也有明显的跖屈畸形。各型高弓足的临床表现不尽一致,但前足均有固定性跖屈畸形。足趾早期多正常,随着病程的发展,则逐渐出现足趾向后退缩,趾间关节跖屈,跖趾关节过度背伸,呈爪状趾畸形,严重者足趾不能触及地面。由于跖趾关节背伸畸形引起跖趾关节半脱位,使近节趾骨基底压在跖骨头的背侧,将加重跖骨的跖屈畸形,导致负重处皮肤增厚,胼胝体形成,甚则形成溃疡。

检查项目

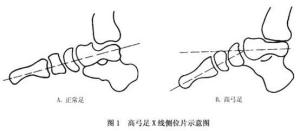

X线表现,站立时摄足的X线侧位片,高弓足畸形的表现最为典型,正常足第1楔骨前后两端的关节面几乎平行;高弓足时,因前足下垂的顶点多半在第1楔骨,故该骨上宽下窄,前后端关节面失去平行关系,向跖面成角,较少情况下,前足下垂顶点位于舟骨,此时足背面常有一个硬的骨性隆起,其次,正常足距骨与第1跖骨的轴线在一条直线上,而在高弓足则二者成角。

诊断鉴别

诊断标准

X线检查,应摄负重条件下的足正侧位X线片。正常足第一楔骨远、近端关节面相互平行,而高弓足者因前足有跖屈畸形,多发生在第一楔跖关节,使远近端关节面的平等线在跖侧会聚。M′eary测量距骨中轴线与第一跖骨中轴线的夹角,足弓正常时两条线相连续。若可测量出角度,表明足弓增高。

Hibbs测量跟骨中轴线与第一跖骨中轴线所形成的夹角,正常值为150~175°。而高弓足畸形此角度减小。此外,正位片测量跟距角,若<20°表明有后足内翻畸形。

鉴别诊断

根据患儿步态异常、足纵弓增高伴爪形趾畸形,以及X线检查M′eary角增大、Hibbs角减小、可做出高弓足的诊断。但是,高弓足多系神经肌肉性疾病所引起的畸形,应该进一步检查,寻找原发性疾病或潜在的发病因素,如做肌电图、头颅或脊髓CT或MRI检查。明确病因对判断预后有着重要意义。

治疗概述

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。

先天高弓足(telipes cavus)又称爪

先天高弓足(telipes cavus)又称爪