腹直肌鞘内血肿

概述

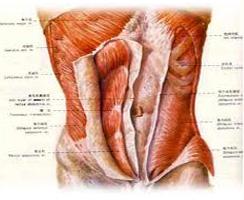

腹直肌位于腹白线(腹正中线)的两侧,被腹直肌鞘整个包裹在内。腹直肌有3~4个腱划,与腹直肌鞘的前层紧密黏着,而与腹直鞘后层不黏着,腱划处有血管。腹壁上动脉,是胸廓内动脉的终支,在腹直肌鞘内沿腹直肌后面下降。腹壁下动脉,自髂外动脉发出,最后进入腹直肌鞘在腹直肌后面与腹壁上动脉吻合。腹直肌后的血管在某种因素(外力或腹压等)的作用下发生破裂出血时,腱鞘内极易形成的血肿,此损伤称为腹直肌鞘内血肿。

病因

解剖因素(15%):

腹直肌鞘内动脉曲折,腹直肌下部由坚强的肌胞膜包绕,而动脉分支进入肌肉以前又有较长一段距离,腹直肌后鞘下方海氏三角区为薄弱之点,对腹壁血管的保护支持作用均较差,当肌肉强烈收缩时,此处血管易被撕裂,成为发病的局部解剖因素。

体型,妊娠,药物(20%):

肥胖者腹直肌张力低下。妊娠妇女雌激素的影响,加之分娩时腹肌过度收缩。长期服用抗代谢药,抗高血压药和抗凝血药之影响。

其他(10%):

直接或间接的局部创伤。肌肉变性或肌炎。患有动脉硬化导致局部血管变性。

发病机制

症状

当咳嗽,呕吐或腹肌强力收缩后出现下腹疼痛,伴有恶心,呕吐,继而出现腹部包块,包块通常局限于一侧腹直肌肉,不越过中线,血液渗入肌肉内使肌肉变硬,成腊肠样肿块,可触到不能移动的触痛性肿块,腹肌收缩时仍可扪及,若血肿向下延伸超过Douglas半环线,积血可沿腹膜外组织扩散而引起下腹部腹膜刺激征。

当咳嗽,呕吐或腹肌强力收缩后出现下腹疼痛,伴有恶心,呕吐,继而出现腹部包块,包块通常局限于一侧腹直肌肉,不越过中线,血液渗入肌肉内使肌肉变硬,成腊肠样肿块,可触到不能移动的触痛性肿块,腹肌收缩时仍可扪及,若血肿向下延伸超过Douglas半环线,积血可沿腹膜外组织扩散而引起下腹部腹膜刺激征。

检查

诊断

1.病史 详细询问有无外伤史;有否降压药,抗凝药,抗代谢药物的应用史;有无血管粥样硬化性疾病;有无刺激下腹肌肉收缩的因素及发病过程等。

2.临床特点 老年人多见,平均发病年龄为66岁,女性多于男性;恶心,呕吐伴发一侧腹部包块,包块触痛,固定,形似腊肠样,腹肌收缩时仍可扪及。

鉴别

并发症

治疗

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。