原发性下肢静脉瓣膜关闭不全

概述

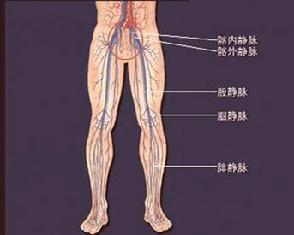

下肢静脉瓣膜关闭不全是一种常见疾病,多发生在持久从事体力劳动或站立工作人员,在农民、理发员、运动员、外科医师等人群中发病率较高。下肢静脉瓣膜关闭不全主要产生患肢沉重、酸胀、乏力,并可有表浅静脉曲张、色素沉着、皮炎、肿胀和经久不愈的溃疡,不仅病人颇感痛苦,且影响劳动力。下肢静脉瓣膜关闭不全手术治疗原则是减少瓣膜关闭不全的静脉腔内压力,包括抬高患肢、适当活动、应用弹性绷带等。在术前、术后均可作为辅助治疗。下肢静脉瓣膜关闭不全根据病变程度可采用不同的手术方法。

病因

先天静脉壁薄弱、扩张、静脉瓣膜缺陷、静脉腔内压力持久升高以及老年静脉壁及瓣膜退行性变是下肢静脉瓣膜关闭不全的主要原因。

重全力劳动及长时间站立者易致下肢静脉瓣膜关闭不全。负重时腹腔内压力升高,下肢静脉回流受阻,而持久站立,下肢肌内较少收缩,影响静脉回流。静脉壁及瓣膜先天薄弱者,附加上述因素,即可致下肢静脉瓣膜关闭不全。

病理

由于先天静脉壁薄弱,再加长期血液郁滞,静脉压力增加,早期肌纤维和弹力纤维代偿性增厚,后期肌纤维和弱力纤维萎缩、消失,均为结缔组织所代替,静脉壁常因扩张而变薄,静脉瓣膜的弹性纤维也发生退化。瓣膜虽呈薄膜状,无深静脉炎后瓣膜增厚的迹象,但瓣膜关闭不全,两个瓣叶不能紧密对合,导致瓣膜关闭不全,血流从两个下垂瓣叶之间向下逆流。

由于先天静脉壁薄弱,再加长期血液郁滞,静脉压力增加,早期肌纤维和弹力纤维代偿性增厚,后期肌纤维和弱力纤维萎缩、消失,均为结缔组织所代替,静脉壁常因扩张而变薄,静脉瓣膜的弹性纤维也发生退化。瓣膜虽呈薄膜状,无深静脉炎后瓣膜增厚的迹象,但瓣膜关闭不全,两个瓣叶不能紧密对合,导致瓣膜关闭不全,血流从两个下垂瓣叶之间向下逆流。

深静瓣膜关闭不全,血流向远端深静脉逆流,静脉压力增加,静脉管腔扩张,管壁变薄,使毛细血管充血,肢体处于长期水肿状态,淋巴管可继发阻塞,水肿组织纤维化使肢体肿胀更趋严重。持续深静脉高压和穿通支静脉关闭不全使深静脉血液逆流入浅静脉,引起大隐静脉继发性静脉曲张。

肢血液回流变慢和逆流,造成下肢血流郁滞,血液含氧量降低,毛细血管壁通盘性增加,红细胞渗至血管外,血红蛋白的代谢产物含铁血黄素沉积于皮下,常致足靴区皮肤呈现棕黑色斑状色素沉着。局部组织因缺氧发生营养不良,抵抗力降低,易并发症疹样皮炎、淋巴管和溃疡等。

临床表现

病人常感下肢沉重、酸胀、走路易疲劳。有的可伴有小腿肌肉痉挛。部分病人可无明显不适。

在患肢,尤其小腿前内侧,浅静脉隆起、扩张、蜿蜒迂曲,甚至卷曲成团呈静脉瘤样改变,站立时列为明显。病程较长者,小腿特别是踝部皮肤常有营养性改变,色素沉着、脱屑,甚至湿疹形成。

一般较少有小腿肿胀,如发生常提示不但有浅静脉瓣膜关闭不全且有深静脉瓣膜关闭不全。下肢肿胀较深静脉后综合征轻,一般较健侧周长大2~3cm,很少有超过4cm者。

曲张静脉易并发血栓性静脉炎,该时曲张静脉处疼痛,呈现红肿硬索,有压痛。由于患肢组织缺氧,皮下组织纤维化,血液代谢产物渗出,局部抵抗力大大降低,因此,即使在轻微损伤和感染时,都可引起顽固性不愈溃疡。据Hoave统计他所经治的800例静脉曲张患者,有10%合并有静脉郁滞性溃疡。溃疡最常见于内踝上方,因该处位 置最低,直立时静脉压最高。该处软组织又少,且附近常有机能不全的粗大穿通支静脉,营养性障碍也最严重。溃疡一般为单发,少数可有多处发生。溃疡底部为暗红色不健康的肉芽组织,表面可有稀薄带臭气味之渗液,周围组织色素沉着、水肿或变硬,或有湿疹样皮炎。如溃疡经久不愈,并边缘隆起,呈火山口或莱花状,坚硬,底部凹凸不平,易出血,分泌物血腥恶臭,带有粘液,则提示可能有恶变,极少见。

曲张静脉由于外伤等原因,可造成急性出血。往往发生于足靴区,萎缩的皮肤光薄如纸,其下可见有承受高压的怒张小静脉,轻微外伤即可引起出血。此外溃疡底面常有穿通支静脉,也常可因外伤引起出血。

辅助检查

根据临床表现,尚需作一些理学检查和实验室特殊检查,特别是下肢静脉造影。

(一)理学检查

1、下肢周径测量将两下肢伸直或微屈,测量膝上15cm和膝下15cm处皗长,一般以髌骨下缘(测小腿时)和髌骨上缘(测大腿时)为定点,测量数值健侧和患侧对照,术前和术后对照。

2、下肢深静脉通畅度试验(Perthes试验)用以测定深静脉回流的通畅情况。方法是在大腿用一止血带阻断大隐静脉干,嘱病人用力踢腿或连续快速作下蹲运动。由于肌肉收缩,浅静脉血流应回流至深静脉使曲张静脉萎陷空虚。如深静脉不通畅或有静脉压力增高,静脉曲张程度不减轻,甚至加重。

对深静脉瓣膜有否关闭不全,目前尚无一种理学检查(指以上不用仪器的手法检查)可测知其病变。

3、大隐静脉瓣膜和小腿穿通支静脉瓣膜试验(Trendelenburg试验) 用以测定在大隐静脉和交通静脉机能不全瓣膜的位置。病人取卧位,下肢抬高,并自踝部向上按摩患肢,使静脉空虚。检查者用止血带压住近侧大腿部,然后让病人站立。当放开止血带时,大隐静脉迅速充盈,说明大隐静脉瓣膜机能不全;未放开止血带而小腿部大隐静脉在30秒内迅速充盈,表明小腿穿通支静脉瓣膜关闭不全。

(二)实验室无损伤检查 多普勒超声血流检查、电阻抗容积图、光电血流仪测定等对检查下肢深静脉通畅度和深静脉瓣膜功能方面,直到了有益作用。但上行性和下行性下肢静脉造影至今仍不失为一形象化确诊深静脉通畅度和静脉瓣膜功能的检查方法。

(三)下肢静脉造影 肢体肿胀或存在经久不愈溃疡时,最好作下肢静脉造影,一方面与深静脉炎后综合征相鉴别,另一方面明确深、浅静脉瓣膜关闭不全的程度,为制订手术方案提供依据。

一般先作上行性静脉造影,如下肢深静脉通畅,再作下行性静脉造影,以明确静脉瓣膜是否有病变。

1、上行性静脉造影 主要用于观察下肢深静脉通畅度及穿通支静脉瓣膜功能。方法:病人仰卧,取半直立位,呈45º,踝部扎一橡皮止血带以阻止浅静脉血流上行,用穿刺针头直接经皮穿刺入足背浅静脉,尽快推入60%或40%泛影葡胺80~120ml,在电视屏幕引导下摄片,先摄小腿X线片,让患者以患肢趾着力,作足跟剂浓度以40%泛影葡胺为佳,浓度过大可致浅静脉炎。造影结束,可注入生理盐水作血管冲洗。

2、下行性静脉造影 主要用于观察下肢深静脉瓣膜功能。本造影必须在明确深静脉无阻塞的情况下进行,否则常失败。方法:病人取60º半直立卧位,在腹股沟部股静脉处直接用针穿刺注入60%泛影葡胺40ml,在电视屏幕引导下,摄髋部X线片,如见有逆流,再摄小腿X线片。

(1)深静脉内瓣膜影存在但模糊不清、造影剂通过这些瓣膜向远侧倒流。所显示静脉有时可呈竹节样,造影剂一节比一节淡,说明瓣膜仍起一部分作用,有一部分血液被瓣膜阻挡。一部分血液从下垂松弛的瓣叶间逆流,越往远端,逆流的造影剂越少。

(2)静脉管腔明显扩大。

诊断

1、大多为长期站立及强体力劳动者,或大隐静脉剥脱术后症状未见好转或短期复发者。

2、患肢肿胀,久立时出现膨胀性剧烈疼痛。具有单纯性下肢静脉曲张的症状与体征。

4、静脉造影 ①顺行造影。深静脉主干呈筒状扩张,失去竹节状形成,瓣膜影模糊,常伴有浅静脉扩张。②逆行造影。可确定瓣膜功能:Ⅰ级—瓣膜功能健全,平静呼吸无造影剂向远侧倒流;Ⅱ—轻度瓣膜功能不全,少许造影剂倒流,不超过大腿近端;Ⅲ、Ⅳ级—中度瓣膜功能不全,造影剂倒流,分别达膝及膝下,但仍有相当的造影剂向回汉;Ⅴ级—重度瓣膜功能不全,大部或全部造影剂逆流,直达踝部。

鉴别诊断

(一)下肢深静脉血栓形成后综合征 本病与深静脉血栓形成后综合征均存在下肢静脉血流郁滞,症状和体征十分相似,特别是深静脉血栓形成病史较长的患者,发病时情况已记忆不清,深静脉血栓又已再通,更易混淆。但仍有许多方面可资鉴别。

(二)下肢动脉静脉瘘 下支动静脉瘘也存在浅静脉曲张、色素沉着、皮炎及溃疡,故亦需与本病鉴别。如为创伤所引起,则有外伤史,常有刀伤、子弹穿透伤、锐器刺伤等病史,局部可扪及持续性血管震颤,听诊时有持续性血管杂音;如为先天性,则自幼年即发现,肢体可增长增粗,皮温明显升高,也可扪及震颤及听到血管杂音,鉴别诊断一般並不困难,必要时作下肢动脉造影,可进一步明确诊断。

(三)淋巴水肿 某些肥胖病人患下肢深静脉瓣膜关闭不全,浅静脉曲张可不明显,这些病人尚需与淋巴水肿鉴别。淋巴水肿存在下肢肿胀,但无色素沉着和溃疡发生,皮肤常增厚,小腿、踝部、足背部肿胀最甚,而静脉瓣膜关闭不全的肿胀以小腿为主,踝部、足背部罕有肿胀。静脉瓣膜关闭不全的静脉血液郁滞主要在小腿不明显。淋巴水肿眩要发生在皮下,踝部、足背部其它软组织较少,故肿瘤明显。必要时作下行性静脉造影。淋巴水肿患者无静脉逆流。

( 四 )Klippel-Trenaunay综合征 本病可有下肢浅静脉曲张及肢体肿胀,故也需与本病鉴别。Kilppel-Trenaunay综合征为先天性血管畸形,有浅静脉曲张,肢体增长,皮肤血管瘤一组三联征。常有皮温增高,病变除累及小腿、大腿外,常可累及臀部。上行性静脉造影可显示静脉畸形,多数为腘静脉或股静脉先天闭锁。鉴别诊断也不难。

(五)单纯的大隐静脉瓣膜关闭不全 根据下行性静脉造影可鉴别单纯的大隐静脉膜关闭与深静脉瓣膜关闭不全。深静脉瓣膜关闭不全常合并大隐静脉瓣膜关闭不全和深、浅静脉穿通支瓣膜关闭不全。二者在临床症状和体征上极难区分。某些深静脉瓣膜关闭不全因小腿肌泵的代偿作用,帮助下肢静脉血回流,下肢也无肿胀,通过大量静脉造影发现,过去诊断为单纯大隐静脉曲张的病人约有66%同时伴有深静脉瓣膜关闭不全。因此我们认为二者可有为同一疾病,只不过处于疾病的不同阶段,或病变程度不同而已。

治疗

本病的大手术治疗原则是减少瓣膜关闭不全的静脉腔内压力,包括抬高患肢、适当活动、应用弹性绷带等。在术前、术后均可作为辅助治疗。下肢静脉瓣膜关闭不全根据病变程度可采用不同的手术方法。现将常用手术方法介绍如下:

(一)大隐静脉高位结扎加剥脱术 适用于下肢在大隐静脉瓣膜关闭不全及深静脉瓣膜关闭不全Ⅰ—Ⅱ级者。

手术步骤:在股动脉内侧约2cm,自腹股沟韧带向下作纵切口,长约5~6cm。直切口比横切口好,横切口显露较差,并且常将卵圆窝处的淋巴管切断。切开皮肤、皮下组织,找到大隐静脉,并显露卵圆窝,即可发现大隐静脉与股静脉的汇合处,并可见旋髂浅、腹壁浅、阴部外和股外侧、股内侧静脉等分支,这些分支需一一加以切断、结扎,然后在距大隐静脉入口约0.5cm处钳夹,切断大隐静脉,近心端结扎后再贯穿缝扎。远心端内置入剥脱器,并尽可能将其送向远端,在不能再向下送处,再作一小切口,显露并切断静脉,近端用粗线缚紧于剥脱器锥形尖端的上方,向上抽剥。在抽剥时,助手用纱布压迫已剥脱大剥离区皮肤以能置入剥脱器之较大分支,直到内踝处。若在抽剥时,发现某处有较大阻力,常表示该处有一较大分支或穿通支静脉,可于此另作一小切口,将其结扎、切断。不能置入剥脱器而呈团块状的曲张静脉,需另作一切口,在直视下作静脉剥静脉剥离切除。逐层缝合皮肤,切口覆盖敷料后,自足部起至腹股沟部用弹性绷带包括。

术后处理:术后鼓励病人较早起床行走,一般在术后第二天可试行下地活动,但不宜久坐和站立。卧床时应抬高患肢,鼓励踝关节自主活动,以防深静脉血栓形成。术后10天左右拆线,可长期穿医用弹力袜扩腿。

(二)筋膜下穿通支静脉结扎术 适合Trendelenburg试验或静脉造影示穿通支静脉瓣膜关闭不全和深静脉瓣膜关闭不全不全Ⅱ级以上但无下肢肿胀、溃疡者,均可作为大隐静脉剥脱术加筋膜下穿通支静脉结扎术。

手术步骤:自膝下起沿大隐静脉行经作一长的纵切口直径内踝。在大隐静脉旓稍前方纵行切开深筋膜。在深筋膜下向前后游离,前方至胫骨边缘,后方至小腿后面中线。结扎并切断所有穿过深筋膜的静脉穿通运。穿通支静脉在膝关节附近和踝关节上4cm处较为粗大。结扎穿通支静脉后缝合深筋膜及皮肤。术后处理同大隐静脉剥脱术。

(三)深静脉瓣膜重建性手术50年代对下肢静脉瓣膜关闭不全的认识的模糊的,但Linton已首创用结扎股浅静脉同时作大隐静脉剥脱治疗静脉郁滞性溃疡,据称有一定疗效。Kistner报道5例股浅静脉结扎切断术,随访2~8年,4例症状减轻。在作股浅静脉结扎时,应注意结扎部位恰在股浅静脉进入股总静脉处,避免遗留股浅静脉残端,否则术后可能导致盲段处血栓形成。

1、静脉瓣膜成形术 适合下肢肿胀或溃疡且下行性静脉造影示股静脉瓣膜关闭不全Ⅲ—Ⅳ级,静脉无陈旧炎症表现者。

2、静脉瓣膜移植术(或称带瓣膜静脉段移植术)适合下行性静脉造影示原发性深静脉瓣膜关闭不全Ⅲ—Ⅳ级,因瓣膜缺如或松弛过多无法作瓣膜成形术者。

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。

下肢静

下肢静