下肢动脉硬化闭塞症

概述

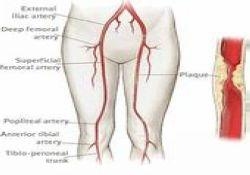

动脉硬化闭塞症是一种退行性病变,是大、中动脉的基本病理过程,主要是细胞纤维基质、脂质和组织碎片的异常沉积,在动脉内膜或中层发生增生过程中复杂的病理变化。在周围血管疾患中,动脉的狭窄、闭塞性或动脉瘤性病变,几乎大部分都是由动脉硬化所引起。动脉硬化性病变一般是全身性疾患,好发于某些大、中型动脉,如腹主动脉下段、髂动脉、股动脉和腘动脉等处,上肢动脉很少累及。病变动脉增厚、变硬伴有粥样斑块和钙化并可继发血栓形成致使动脉管腔狭窄或闭塞,肢体出现缺血症状。患肢有发冷、麻木、疼痛、间歇性跛行和趾或足发生溃疡或坏死等临床表现。有时狭窄或闭塞性病变呈节段性和多平面性,好发于动脉的分叉起始部和管腔后壁部,动脉主干弯曲部也较常累及,病变远侧往往有通畅的流出道存在。

随着社会的发展,人民生活水平的不断提高饮食结构改变,人口老龄化的进展,以及血管外科诊疗水平的不断发展,动脉硬化闭塞症的发生率在中国有增加趋势。

病因

流行病学调查结果显示动脉硬化的3大高危因素是:高血压、高胆固醇和吸烟与动脉硬化闭塞的发生和发展有一定关系。

流行病学调查结果显示动脉硬化的3大高危因素是:高血压、高胆固醇和吸烟与动脉硬化闭塞的发生和发展有一定关系。

动脉硬化的发病原因是多源性的据美国心脏学会的流行病学调查结果,动脉硬化的主要和次要危险因素见表1。

动脉硬化闭塞症是动脉硬化逐渐发展的结果,真正的发病原因尚未完全清楚在各种病因学说之间都存在一些相关因素。在动脉硬化发病的高危因素中,身体不同部位的动脉硬化病变可能与某些高危因素的关系更密切些。例如血浆中胆固醇及低密度脂蛋白的水平与冠心病明显相关而与脑血管、周围血管动脉硬化仅中度相关。脑血管疾病主要与高血压相关,周围血管闭塞性病变的主要危险因素是吸烟。

发病机制

下肢动脉硬化闭塞症动脉粥样硬化的发病机理复杂,是多种因素长期综合性作用的过程。动脉壁内皮细胞受损、功能改变、渗透性增高,血液中的单核细胞粘附、侵润、进入内皮下,吞噬脂质成为泡沫细胞,形成脂肪斑,血小板聚集也在局部粘附、活化,吞噬细胞、内皮细胞及粘附于内皮细胞损伤处的血小板释放生长因子刺激平滑肌细胞进入内膜并增殖,脂肪斑变成纤维斑块,最终导致动脉粥样硬化下肢动脉硬化闭塞症。

下肢动脉硬化闭塞症动脉粥样硬化主要累及体循环系统的大型弹力型动脉和中型肌弹力型动脉,外周血管以下肢动脉病变多见,髂,股,胭动脉均可受累,后期可延及其远端大的分支。糖尿病下肢动脉硬化闭塞的病变相对特殊,胫前、胫后和腓动脉受累多见,血管壁粥样硬化改变不明显,下肢动脉硬化闭塞症临床症状多由血栓形成而引起。

症状

动脉粥样硬化患者的临床症状主要取决于肢体缺血的发展速度和程度闭塞性病变的范围无论怎样广泛,只要动脉阻塞的病变发展速度缓慢即可使侧支循环有效地建立,分支血流相应地增加,血液供应得以补偿从而使组织遭受缺血和缺氧的程度可以缓和,临床上甚至没有明显的缺血症状如果病变发展较快侧支循环建立不完全,代偿有限,患者可出现明显的间歇性跛行和肢体疼痛等症状。根据患者症状的严重程度,按Fontaine分期,一般将临床表现分为4期。

第1期,轻微主诉期。患者仅感觉患肢皮温降低、怕冷,或轻度麻木,活动后易疲劳,肢端易发生足癣感染而不易控制。

第2期,间歇性跛行期。当患者在行走时,由于缺血和缺氧,较常见的部位是小腿的肌肉产生痉挛、疼痛及疲乏无力,必须停止行走,休息片刻后,症状有所缓解,才能继续活动如再行走一段距离后症状又重复出现小腿间歇性跛行是下肢缺血性病变最常见的症状。

第3期,静息痛期。当病变进一步发展而侧支循环建立严重不足使患肢处于相当严重的缺血状态,即使在休息时也感到疼痛、麻木和感觉异常。疼痛一般以肢端为主。

第4期,组织坏死期。主要指病变继续发展至闭塞期,侧支循环十分有限出现营养障碍症状。在发生溃疡或坏疽以前,皮肤温度降低,色泽为暗紫色。早期坏疽和溃疡往往发生在足趾部随着病变的进展,感染坏疽可逐渐向上发展至足部踝部、或者小腿,严重者可出现全身中毒症状。

检查

实验室检查:

1.血脂检查血脂增高或高密度脂蛋白下降常提示有动脉硬化性病变的可能,但血脂及高密度脂蛋白正常也不能排除其存在故血总胆固醇、甘油三酯β-脂蛋白以及高密度脂蛋白的测定对诊断仅有参考价值。

2.血糖、尿糖、血常规和血细胞比容测定目的在于了解病人有无伴发糖尿病、贫血或红细胞增多症。

3.心电图检查可了解病人有无伴发冠状动脉粥样硬化性心脏病,这对于估计手术危险性颇为重要。有冠心病史者术前应做24hHolter心电图检查。

1.光电血流仪检查可了解患肢末梢皮肤的血供状况有利于做出诊断。

2.下肢节段性测压通过下肢节段性测压及踝/肱指数测定可了解下肢缺血的部位和程度,目前已成为对下肢动脉闭塞病人的常规检查之一。

3.超声检查通过对腹主、髂、股、腘、胫后、胫前、腓动脉等的超声扫描,结合血流流速的变化可确定血管的狭窄程度,此属无损伤性血管检查,简易便行可在术前、术后多次重复使用目前是下肢动脉硬化闭塞症的重要筛选性检查。

(1)二维声像特点:常规超声可显示病变部位的动脉中内膜增厚,回声增强,局部亦可弥漫性增厚。有斑块者可呈低回声或强回声团块伴声影,大小从数毫米至数厘米。部位可局部亦可多处如动脉闭塞则灰阶超声显示管腔消失,腔内被中等不均匀回声所占据。

(2)彩色多普勒血流成像特点:管腔变窄,彩色多普勒显示彩色流道变细,流道边界不平整。如严重狭窄,则彩色多普勒可显示流道明显变细纤曲,或呈断续状,血流颜色呈多彩镶嵌状。如动脉闭塞,彩色多普勒不能显示血流流道,而狭窄远段血流颜色变暗。

(3)多普勒流速曲线:管腔轻度狭窄(<20%)时,流速曲线可轻度增宽,但曲线仍呈三相波,PSV可增至近端正常流速的30%以上;中等狭窄(20%~49%)时,曲线仍可呈三相波,但曲线增宽更明显,PSV可增加至近端正常流速的1倍;如管腔严重狭窄(狭窄常>50%)时,可导致血流动力学明显改变。脉冲多普勒显示狭窄处流速增加,常为近端正常流速的2倍以上。流速曲线呈单峰,反向血流消失曲线进一步增宽,曲线下窗口消失或明显减小。如动脉近乎闭塞,多普勒流速曲线显示单相低速波形,即收缩期峰值流速减低,加速度时间延长,反向血流消失。

4.磁共振血管造影(magneticresonanceangiography,MRA)MRA能显示周围动脉的解剖形态,但MRA所提供的图像以股动脉显像最佳,而主、髂动脉和远侧腘动脉分支的图像较为粗糙,有时不够清晰,需结合彩超和踝/肱指数等来确定。

5.动脉造影因动脉造影具有一定危险性和并发症,且并非确诊本病所必需的方法,故不列为常规的检查步骤但对于需要手术治疗者则必须做动脉造影,它可以在术前了解动脉阻塞部位范围、输出道及侧支血管情况,对制订合适的手术方案至关重要一般通过股动脉插入导管至腹主动脉注入造影剂,但如腹主动脉下端阻塞或两侧髂动脉阻塞者可自上肢肱动脉插管至降主动脉做造影。

诊断

大多数动脉硬化闭塞性患者,根据病史和体格检查可做出诊断。详细的询问病史;仔细的体格检查例如肢体的脉搏触诊及腹部和股-腘动脉的听诊都是诊断所必需的。根据脉搏的强弱或消失和杂音的出现,还可根据静息痛、感觉异常或麻木等症状,以及肢体组织营养障碍、溃疡或坏疽等,可初步做出动脉硬化闭塞症的诊断X线来片显示动脉有斑状钙化,无损伤血管检查踝/肱指数可<1,严重者可达0.5以下。动脉造影可显示动脉呈多处伸长扭曲状,管腔弥漫性不规则狭窄或节段性闭塞等可明确诊断。病人可伴有高血压、高血脂、高血糖、冠心病、脑卒中等,对诊断有帮助。但X线摄片无动脉钙化、血脂亦正常者,不能除外动脉硬化性闭塞的存在。

鉴别

1.血栓闭塞性脉管炎本病多见于男性青壮年,90%以上病人有吸烟史,它是一种慢性、周期性加剧的全身中、小型动静脉的闭塞性疾病。主要累及下肢的动脉如足背动脉、胫后动脉、腘动脉或股动脉等约有40%病人在发病的早期或发病过程中,小腿及足部反复发生游走性血栓性浅静脉炎。脉管炎者一般均无高血压史、糖尿病史、冠心病史等。动脉造影可见动脉呈节段性狭窄或闭塞状态,病变近、远端动脉光滑、平整,无扭曲及扩张段。根据发病年龄、部位及造影所见可与AS0相鉴别

2.多发性大动脉炎多见于年轻女性主要侵犯主动脉及其分支的起始部,如颈动脉、锁骨下动脉、肾动脉等。病变引起动脉狭窄或阻塞,出现脑部、上肢或下肢缺血症状。临床表现有记忆力减退、头痛、眩晕昏厥、患肢发凉、麻木、酸胀、乏力、间歇性跛行,但无下肢静息痛及坏疽,动脉搏动可减弱或消失,血压降低或测不出肾动脉狭窄即出现肾性高血压,如合并双侧锁骨下动脉狭窄可有上肢低血压下肢高血压;胸腹主动脉狭窄,产生上肢高血压,下肢低血压。在动脉狭窄附近有收缩期杂音。病变活动期有发热和血沉增快等现象。根据病人的发病年龄及症状、体征、动脉造影等较易与AS0相鉴别

3.结节性动脉周围炎可有行走时下肢疼痛的症状。皮肤常有散在的紫斑缺血或坏死,常有发热、乏力、体重减轻、红细胞沉降率增快等,并常伴有内脏器官病变,很少引起较大的动脉闭塞或动脉搏动消失,要确诊本病需作活组织检查。

4.特发性动脉血栓形成本病少见。往往并发于其他疾病如胶原性疾病(全身性红斑狼疮、结节性动脉周围炎类风湿关节炎等)和红细胞增多症,也可发生于手术或动脉损伤后。发病较急,并可引起肢体坏疽。

5.急性下肢动脉栓塞起病急骤,患肢突然出现疼痛苍白厥冷、麻木、运动障碍和动脉搏动减弱或消失。多见于心脏病者,栓子多数在心脏内形成,脱落至下肢动脉内。根据以前无间歇性跛行和静息痛,发病急骤,较易与ASO相鉴别。

治疗

1.非手术治疗尽管动脉硬化闭塞症的病因尚未完全了解,但控制与该病有关的因素可以使病情稳定。另外对大多数间歇性跛行的患者首先给非手术疗法,可以得到很好的临床治疗效果。

(1)戒烟:吸烟与下肢缺血性疾病的关系已经很明确,吸烟者发生间歇性跛行是非吸烟者的9倍。间歇性跛行患者中几乎90%以上是吸烟者吸烟可以从多方面对动脉硬化产生影响。

因此戒烟是下肢动脉硬化闭塞症的重要治疗措施。对戒烟的重要性无论怎样强调都不过分。Quick报道间歇性跛行的患者停止吸烟后症状改善踝动脉压增高血管移植术后在戒烟者5年通畅率77%,而继续吸烟者仅42%。

(2)运动锻炼:适当的有规律的进行步行锻炼可以使80%以上患者的症状得到缓解。通过运动使症状得到缓解的作用机制尚不清楚。以前认为运动可以使侧支血管增多,口径变大,血流量增加,但是现有的资料及检查手段并不支持这一学说。目前认为运动使肌肉内的酶发生了适应性的变化,使之更有效的从血流中吸取氧从腘静脉采血化验发现经过运动锻炼的患者氧的摄取量明显增加。运动锻炼的方法是患者坚持步行直到症状出现后停止待症状消失后再步行锻炼,如此反复运动每天坚持1h。

(3)降血脂药物:血脂过高的病人经饮食控制后血脂仍不降者,可用降血脂药物治疗,目前常用的药物有烟酸肌醇、苯扎贝特(必降脂)、氯贝丁酯(安妥明)、辛伐他汀(舒降脂)考来烯胺(消胆胺)、多烯脂肪酸、维生素C、脉通等。

(4)降血压药物:动脉硬化闭塞症的病人有40%~50%伴有高血压,常给手术带来一定的危险性,故应同时治疗高血压。常用的降血压药物有复方降压片美托洛尔(倍他乐克)、卡托普利(开搏通)、珍菊降压片等,需根据降压情况,调节剂量。

(5)血管扩张药物:应用血管扩张药物后可解除血管痉挛和促进侧支循环,从而改善患肢血液供应常用药物有地巴唑、硝苯地平(硝苯吡啶)、烟酸西洛他唑(培达)、前列腺素E1(凯时注射液)、罂粟碱、己酮可可碱等。

(6)降低血黏度药物:下肢动脉硬化闭塞症病人带有血黏度增高倾向,常用的降血压药物有肠溶阿司匹林、去纤酶、红花注射液等。

(7)中草药制剂:中草药制剂如复方丹参、活血通脉胶囊、脉络宁等有活血化瘀作用,对本病有一定疗效,主要通过降低血液黏稠度增加红细胞表面负电荷和抗血小板聚集等作用,对改善微循环,促进侧支循环有一定作用。

2.手术疗法

(1)经皮穿刺动脉腔内成形术:局部或多处短段狭窄者,可经皮穿刺法向狭窄的动脉段,插入球囊扩张导管,也可用腔内激光术或斑块旋切导管,施以扩张管腔获再通后,酌情放置各型血管腔内支架如Palmaz、Strecker或自展型或记忆金属型支架,以提高疗效。

(2)动脉血栓内膜剥脱术:适用于短段病变者。但术后早期易并发血栓形成,后期可再度发生狭窄。近年来已少用于肢体动脉。但颈动脉分叉部病变血栓内膜切除术的疗效尚较满意。

(3)血管旁路移植术:采用自体大隐静脉或各类人工血管于阻塞段的近、远侧之间作搭桥转流。主-髂动脉病变者,可采用腹主-股或髂动脉旁路手术。对年龄大全身情况不良者,可选用较为安全的解剖外旁路手术,包括腋-股动脉旁路手术和股-股动脉旁路术。腹主-股总动脉旁路术后5年通畅率约为80%,解剖外旁路手术约为50%。

股-腘动脉病变者,可采用自体大隐静脉做旁路转流术手术方法有2种:①将大隐静脉段倒置后在阻塞段近、远侧搭桥转流;②让大隐静脉处于原位,用特制的器械置入大隐静脉腔内逐一破坏其瓣膜,并将所有属支加以结扎,最后将其近、远侧端分别与阻塞段的近、远侧动脉作吻合称为大隐静脉原位移植术。

(4)腰交感神经切除术、远侧动静脉转流术(静脉动脉化)和带蒂或游离大网膜移植术:适用于动脉主干广泛性闭塞,无法施行旁路转流手术者。近侧动静脉转流无法将动脉血流逆向肢端,不应予以提倡。只要肢端有流出道或通畅动脉便应争取做动脉与动脉架桥术。确无流出道者才考虑大网膜移植、交感神经切除术和远侧静脉动脉化术。

预防

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。

上一篇 下部附加前根脊髓动脉缺血症候群

下一篇 绵参