单纯性下肢静脉曲张

疾病概述

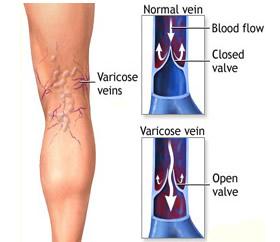

下肢静脉曲张是静脉系统最重要的疾病,也是四肢血管疾患中最常见的疾病之一。通常在四肢血管疾病的大多数病例中,常因静脉曲张及其合并症尤其是溃疡而就医。静脉曲张可分为原发性与继发性两大类。

下肢静脉曲张是静脉系统最重要的疾病,也是四肢血管疾患中最常见的疾病之一。通常在四肢血管疾病的大多数病例中,常因静脉曲张及其合并症尤其是溃疡而就医。静脉曲张可分为原发性与继发性两大类。

下肢静脉曲张属于中医“筋瘤”范畴。《外科正宗》记载:“筋瘤者,坚而面紫,垒垒青筋,盘曲甚者,结若蚯蚓。”下肢静脉曲张并发溃疡属于“臁疮”的范畴。《灵枢·刺节真邪篇》云:“臁疮者,风热湿毒相聚而成,有新旧之别,内外之殊。”《外科大成》中谓:“臁疮,女人为裙风裤口……”《外科正宗》曰:“臁疮者,生于两臁,初起发肿,久而腐烂或津淫瘙痒,破而脓水淋漓……”都详细描述了下肢静脉曲张及其并发症的临床表现。对后世认识本病有较深远的指导意义。

疾病病因

传统上将雷诺症状分为雷诺病和雷诺现象两类。单纯由血管痉挛引起,无潜在疾病的称为雷诺病,病程往往稳定;血管痉挛伴随其他系统疾病的称为雷诺现象,病程较为严重,可以发生手指坏疽。近年来的临床观察和研究结果证实:大多数病人都伴有其他系统性疾病,因而目前多已趋向于统称为雷诺综合征。发病的确切原因虽未完全明确,但与下列因素有关:寒冷刺激、情绪波动、精神紧张是主要诱发因素,其他诱发因家为感染、疲劳等。由于多见于女性.而且病情常在月经期加重,因此可能与性腺功能有关。

病理生理

病人常呈交感神经功能亢奋状态.应用交感神经阻滞剂可以缓解症状,因此本征与交感神经功能紊乱有关。病人家族中可有类似发病,提示与遗传因素相关。血清免疫检测多有阳性发现,提示与免疫功能异常有关。病理改变与病期有关:早期因动脉痉挛造成远端组织暂时性缺血;后期出现动脉内膜增厚,弹性纤维断裂以及管腔狭窄和血流量减少。如有继发血栓形成致管腔闭塞时,出现营养障碍性改变,指(趾)端溃疡甚至坏死。

症状体征

多见于青壮年女性;好发于手指.常为双侧性,偶可累及趾、面颊及外耳。

多见于青壮年女性;好发于手指.常为双侧性,偶可累及趾、面颊及外耳。

典型的临床表现是顺序出现苍白、青紫和潮红,由于动脉和小动脉强烈痉挛,以致毛细血管灌注暂时停止而出现苍白。尔后,可能因缺氧和代谢产物的积聚.使小静脉和毛细血管扩张.小动脉痉挛略为缓解.少量血液流入毛细血管,但仍处于缺氧状态,旧而出现青紫。潮红则是反应性充血.即流入毛细血管的血量暂时性增多昕致。在疾病的早期,多在寒冷季节发病,一次发作的延续时间为数分钟至几十分钟。随着病情进展。

不仅发作频繁,症状持续时间延长,即使在气温较高的季节遇冷刺激也可发病。引起雷诺综合征症状发作的原因,可能是由于病变动脉壁内,存在着抗原-抗体免疫复合物,直接或通过某些化学介质.作用于交感神经肌肉终板,使血管处于慢性收缩状态,受到寒冷刺激或情绪波动后强烈痉挛,甚至在受到冷风吹拂或用自来水洗手.就可引起典型症状发作。发作时,往往伴有极不舒适的麻木,但很少剧痛。指尖溃疡很少见到。发作间歇期,除手指皮温稍低外,无其他症状。桡动脉(或足背动脉)搏动正常。

临床表现

发病早期,多为下肢酸胀不适及钝痛感,同时有肢体沉重感,易乏力。多在久站后上述感觉加重,通过平卧、肢体抬高则可缓解。病变中后期,静脉壁受损,静脉隆起、扩张、迂曲,呈蚯蚓样外观,以小腿内侧大隐静脉走行区明显。病程长者,肢体皮肤则出现营养性改变,如脱屑、瘙痒、色素沉着等,甚至形成湿疹及溃疡。随着病情的演变,可以伴随血管走行的疼痛、下肢肿胀、淤积性皮炎、浅静脉血栓等症状。

检查化验

根据发作时的典型症状即可作出诊断。手浸泡于冰水20秒后测定手指皮温,显示复温时间延长(正常约15分钟左右)。此外,尚应根据病史提供的相关疾病,进行相应的临床和实验室检查,以利作出病因诊断,指导临床正确治疗。

疾病诊断

下肢浅静脉曲张具有明显的形态特征,通过一般体格检查即可以明确诊断。站立后,下肢浅静脉突起,即提示静脉曲张的可能。若要进一步全面了解病情,则需进一步进行详细体格检查,了解静脉瓣膜功能情况及深静脉通畅情况,必要时需进行静脉超声或造影检查。重点应与深静脉血栓后遗症导致的静脉曲张相鉴别,后者有深静脉血栓病史,下肢多有明显肿胀的表现。如下肢有靴区溃疡、重度皮炎等,需要注意交通静脉有无受累。

鉴别诊断

1、原发性下肢深静脉瓣膜功能不全:原发性下肢深静脉瓣膜功能不全均继发有下肢浅静脉曲张,但其临床表现比较重,患者久站时出现胀破性疼痛和明显肿胀,作下肢浅静脉测压时,站立活动后压力下降率减少,一般在30%以内,最可靠的鉴别检查方法是下肢静脉造影检查。

2、下肢深静脉血栓形成后遗综合征:下肢浅静脉曲张多属该综合征的一种代偿性症状表现。病程早期,患者出现肢体均匀一致性肿胀,疼痛伴有发热,检查可见股三角区及腓肠肌有明显压痛,向背侧用力弯曲时即感腓肠肌处疼痛,此时下肢深静脉被血栓阻塞,形成回流障碍,Perthes试验呈阳性改变,病程后期,血栓机化后再通,静脉瓣膜遭破坏,演变成倒流性病变,患者表现为下肢浅静脉曲张,下肢水肿,站立时下肢皮肤发红或发绀,并有肢体沉重发胀或酸痛感及营养性变化,可继发患肢淋巴水肿,此时与原发性深静脉瓣膜功能不全难于鉴别,深静脉造影则有助于明确诊断。

3、动静脉瘘:多发生在外伤尤其是贯通伤以后,偶尔亦有先天者。在动静脉瘘部位可扪及震颤及听到连续性血管杂音,其近端肢体增粗发热,多毛易出汗,远端肢体则发凉并可出现水肿。抬高肢体时,下肢曲张静脉内血液不易排空,静脉压明显增高,穿刺静脉时为鲜红色氧合血。

4、静脉畸形骨肥大综合征:本病因先天性动静脉沟通或先天性静脉畸形(深静脉受压,高度狭窄或闭塞)引起。静脉曲张较广泛,不限于大隐或小隐静脉的主干,往往在大腿外侧,后侧也有明显静脉曲张,患肢常铰健侧增粗增长,尚有大片的红褐色血管痣样变化,有人称为“葡萄酒斑”。根据以上三联征,鉴别较易。

并发症

1、血栓性静脉炎:曲张静脉内血流缓慢,易形成血栓并发非感染性炎症。有时也可因足部细菌入侵造成感染性炎症。病人腿部出现红肿、发热,静脉呈条索状,触之疼痛。应嘱病人卧床休息,抬高患肢,活动时加压治疗,并应用青霉素、头孢菌素等抗感染治疗。局部可湿敷75%乙醇或50%硫酸镁。待炎症控制后,行手术治疗。

2、溃疡:踝上足靴区为静脉压较高的部位且有恒定的穿通静脉,皮肤营养状况差,一旦破溃会引起难愈性溃疡,常并发感染。治疗包括卧床休息,抬高患肢,活动时加压治疗,抗感染治疗等。由于静脉曲张性溃疡很难自愈,因此一旦感染控制且溃疡面肉芽组织新鲜时,应适时手术,必要时可行溃疡植皮术。

3、出血:曲张静脉管壁较薄,轻微外伤可致破裂出血且较难自行停止。应抬高患肢并用弹力绷带加压包扎,必要时可予缝扎止血,以后再作手术治疗。

疾病治疗

2.大隐静脉功能不全而交通支及深静脉正常者,可作高位结扎,切断大隐静脉及其属支。

3.大隐静脉瓣膜功能不全兼有交通支瓣膜功能不全者,除作上述手术外,尚应将不正常的交通支分别结扎和切断,或作大隐静脉剥脱术。

4.如小隐静脉进入腘静脉处有反流现象者,可将其入口段结扎切除,远侧段行剥脱术或注射硬化剂。

5.范围较小的局限性静脉曲张,或仅系交通支瓣膜功能不全,或术后遗留的部分曲张静脉,或术后局部复发者,适用硬化剂注射疗法。

6.下述情况不宜作注射或手术疗法,可穿着弹力袜治疗:

(1)全身性疾病,如活动性肝炎、进行性肺结核、未控制的糖尿病、重症心脏或肾脏疾病等。

(2)局部疾病,如动脉循环障碍、深部静脉阻塞、骨盆内或腹腔内肿瘤,急性静脉炎、以及小腿溃疡并发蜂窝组织炎等。

7.注射治疗:

(1)常用的硬化剂有:鱼肝油酸钠、5%油酸-乙醇钠、1%~3%硫酸十四烷基钠。

(2)注射方法:患者站立,使曲张静脉充盈,在预定注射的部位,用针头斜面短的注射针刺入血管内,然后嘱患者平卧,将患肢徐徐抬高,注意固定好针头不使移动,待曲张静脉内的血液完全驱出后,用手指紧压该段静脉的上下端,再缓慢地注入硬化剂,继之在注射处用纱布加以按摩,然后自足趾至膝部缠以弹性绷带2~3周。注射后嘱患者照常行走。

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。