婴儿性骨皮质增生症

病因

(一)发病原因

此病原因与发病机制均未明了,多数病例有长期低热及血沉增快现象,故有人疑为骨骼的轻度感染,但病变部做细菌培养均无菌生长,由于发病可出现在胎儿,但多数在生后半年以内,而且可以在一家的同胞或双胞胎发生,所以有人认为可能是常染色体显性遗传性疾患,由于对肾上腺皮质激素有较好的反应,有时可因食物使疾病发作,因此考虑有过敏因素。

此病原因与发病机制均未明了,多数病例有长期低热及血沉增快现象,故有人疑为骨骼的轻度感染,但病变部做细菌培养均无菌生长,由于发病可出现在胎儿,但多数在生后半年以内,而且可以在一家的同胞或双胞胎发生,所以有人认为可能是常染色体显性遗传性疾患,由于对肾上腺皮质激素有较好的反应,有时可因食物使疾病发作,因此考虑有过敏因素。

(二)发病机制

早期在骨膜及其四周软组织中有明显炎症改变,随后,炎症逐渐消退,遗留肥厚骨膜和骨膜下新生骨,病变骨和四周软组织内的小动脉内膜有增生改变,造成缺氧是产生反应性骨膜增生的原因。

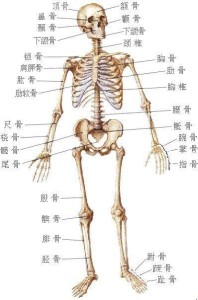

好发部位是下颌骨和尺骨,其次是胫骨,锁骨,肩胛骨和肋骨,如系双侧病变,常不对称,北京儿童医院治疗的12例中不少为多发病变,波及肱骨的10例次,尺桡骨各5例次,股骨4例次,锁骨4例次,肩胛骨3例次,下颌骨3例次,肋骨3例次,骨膜下新生骨的活组织检查无急性炎症现象,骨肥厚部分为正常未成熟的板状骨所形成,髓腔内富于血管,间或有纤维化,也有破骨细胞活跃现象,无骨膜出血的痕迹。

病状体征

最常见的临床表现为容易烦躁和出现局部肿物,开始肿物可有压痛,但局部温度不高,也不发红,发病之初每有发热,血沉增快,血清碱性磷酸酶升高和贫血,典型X线所见为骨膜下大量新生骨,病骨变粗,主要症状有三:

1.一般表现: 可有苍白,贫血,有精神症状烦躁不安,局部淋巴结不增大。

2.深层软组织肿胀:变硬和压痛 病变可为多发或单发,在同一病儿,受累各骨的病变程度可表现轻重不一,肿胀出现于X线片显示病变之前,消退也较X线片上病变消失为早,局部不红不热,从不化脓,但可无故复发,在原处或在另一部位。

检查化验

全身的管状骨和扁平骨表现为骨皮质增厚,硬化,常见的好发部位是下颌骨,肩胛骨,肋骨,锁骨和四肢长骨,于肿胀的软组织下方骨皮质外侧开始出现骨膜增生影,继之层状增厚,最后与骨皮质相融合而致骨皮质增厚,致密硬化,病变侵犯管状骨时,仅在骨干周围见到层层增厚的骨膜下新生骨影,有时如管套状包围骨干,边缘可以不规则呈波浪状,但不累及骨骺和干骺端,由于新生骨质增生硬化,髓腔可以变窄或消失,在病变早期骨周围软组织增厚肿胀,患处骨皮质增厚的吸收和恢复至正常,比临床症状和软组织肿胀的消退较晚。

鉴别诊断

(1)婴儿骨髓炎:有急性感染临床过程局部软组织有红肿热痛的炎性表现四肢长骨单发生的本病常易误诊随访观察很重要

(2)坏血病:多见于人工喂养的婴幼儿X线表现骨膜下血肿钙化包围整个骨干和干骺端呈包壳状干骺端特有的坏血病征骨骺“指环征”

(3)维生素A中毒:本病的一些症状和X线征象与婴儿骨皮质增生症有相似之处而本病有长期服用过量维生素A的历史

并发症

个别病变严重或反复发作的,会遗留患肢畸形,胸腔积液,突眼症和横膈麻痹,文献中对本病的并发症有不少报道,如骨髓腔扩大,骨皮质变薄;邻近的肋骨,尺桡骨,胫腓骨融合;桡骨头脱位,胫骨或股骨前弯,下肢不等长,面部不对称等。

预防保健

治疗用药

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。

上一篇 丽萼熊巴掌

下一篇 羊水与胎粪吸入综合征