勒鱼

勒鱼,

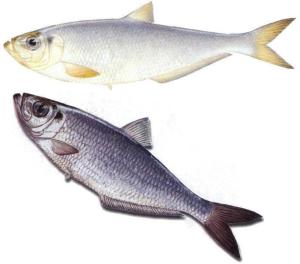

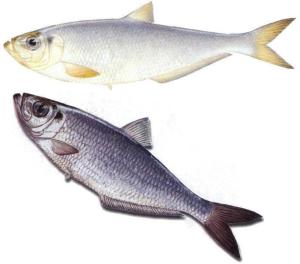

鱼名,体很侧扁,一般体长约40cm,大者可达49cm。头中等大,头上部通常有2条低隆的嵴。

吻短,略上翘。眼大,脂眼睑发达,遮盖眼的1/2。

口小,

口裂近垂直,上颌

骨末端

圆钝。下颌发达,上下颌、

腭骨和

舌上均具细

牙。出自《 本草纲

目》:

勒鱼,出东南海中。 以四月至,渔人设网候之,听水中有声则

鱼至矣。有一次、二次、三次乃止。状如

鲥鱼,小首细鳞,

腹下有硬刺,如鲥

腹之刺。头上有

骨,

合之如鹤

喙形。干者谓之......

相关记载

出自《 本草纲目》:勒鱼,出东南海中。 以四月至,渔人设网候之,听水中有声则鱼至矣。有一次、二次、三次乃止。状如鲥鱼,小首细鳞,腹下有硬刺,如鲥腹之刺。头上有骨,合之如鹤喙形。干者谓之勒鲞,吴人嗜之。

原形态

鳃盖膜彼此分离,不与峡部相连,鳃盖条6,鳃耙较粗(11-12)+(23-24)。体被薄圆鳞,纵列鳞52-54,横列鳞15。列侧线,腹部窄而尖,有锯齿状的锐利棱鳍,腹鳍前为23-27;腹鳍后为123-15;胸鳍和腹鳍基部有腑鳞。背鳍15-17。臀鳍48-50,其其底长约为背鳍基长的4倍。胸鳍16-17,向后伸达腹鳍基。腹鳍甚小,位于背鳍前下方。尾鳍叉形,下叶略长于上叶。体背黄绿或蓝绿色,体侧银白色。背鳍、胸鳍和尾鳍黄绿色。其他各鳍色淡。

生境分布

生态环境:为近海回游性中上层鱼类,主食桡足类、头足类及鱼类等小动物。每年春夏集群由外海游向近岸、河口一带泥沙底质的浅水产卵,卵浮性,卵径2.2-2.4mm,怀卵量14万-16万粒。

资源分布:我国从北到南沿海及台湾均有分布。

化学成份:肉含蛋白质(protein),脂肪(fat),钙,磷,铁,核黄素(riboflavin),烟酸(nicotinic acid)和硫胺素(thiamine)。

性味:味甘;性平

归经:脾;胃经

功能主治:健脾开胃;养心安神。主脾虚泄泻;消化不良;噤口不食;心悸怔忡

用法用量:内服:焙干研末,每次5g,或煮食。

注意:不宜多食。

各家论述:

1.《纲目》:开胃,暖中。

2.《随息居饮食谱》:补虚。

摘录:《中华本草》