新生儿弥散性血管内凝血

概述

新生儿由于易患严重疾病DIC的发生率较高临床主要表现广泛皮肤黏膜及内脏出血、血压下降、休克及栓塞症状。DIC发生于许多疾病的病程中,是一个复杂的病理生理过程。可发生于各年龄组的小儿。DIC常是疾病晚期表现,一旦发生DIC,则治疗效果差,病死率高。因此,早期诊断,及早治疗,积极治疗原发疾病,去除病因是治疗DIC重要措施。

许多疾病或病理状态均可引起DIC,如感染性疾病、肿瘤外伤溶血、休克、缺氧、酸中毒等,诱发本综合征的常见疾病,据北京、上海、武汉及福建4组250例DIC的统计,感染性疾病占44.6%,急性白血病为13.8%,产科意外13.4%,肝病7.7%,手术和创伤7.4%,恶性肿瘤6.9%,其他6.2%。

宫内新生儿感染,新生儿败血症、严重肺炎、重症新生儿寒冷损伤综合征、胎盘早剥新生儿、急性血管内溶血新生儿暴发性紫癜重症病毒感染、白血病、急性坏死性肝炎术后并发症、脑组织损伤、不可逆休克等均可引起本病,常是疾病晚期表现。

病因

1.感染

宫内感染多为先天性感染,病原菌主要是巨细胞病毒等病毒,此外有部分为细菌。生后感染多为细菌感染。

2.缺氧酸中毒

窒息、胎粪吸入、颅内出血等都可引发严重呼吸障碍而导致缺氧、酸中毒等。

因微循环障碍导致组织缺氧、酸中毒、毛细血管损伤、血液黏稠,常合并感染。

4.溶血

5.产科因素

羊水栓塞、重度妊娠高血压、胎盘早剥、前置胎盘等,激活外源性凝血系统,促发弥散性血管内凝血,且同时可伴随缺氧、酸中毒及血管内皮损伤,加重DIC的发生。

6.其他

发病机制

DIC是许多疾病并发的一种病理过程,DIC的发生、实质上是凝血系统及纤溶系统发生病理性激活。

1)凝血系统被激活致病因素如内毒素、抗原抗体复合物等可使广泛血管内皮细胞损伤及血小板膜缺损,血小板因子(PF3)及TXA2被释放,血液与暴露的血管壁胶原组织接触,Ⅻ因子立即被激活并经“瀑布”式系列反应形成血液活性凝血活酶,此即激活了血液(内凝)系统。致病因素如缺氧、酸中毒产科因素等使组织或血管壁损伤,释出组织凝血活酶,经一系列激活过程最后形成组织活性凝血活酶此即激活了组织(外凝)系统。活性凝血活酶的形成,加速了凝血酶的形成,使纤维蛋白原分解为纤维蛋白单体凝血酶又能激活Ⅻ因子,使纤维蛋白单体合成纤维蛋白凝块,完成血管内凝血。此外致病因素尚可通过以下两种途径激活凝血系统,一是血小板及(或)红细胞大量破坏,释放出凝血物质加速凝血过程;二是单核-巨噬细胞系统功能障碍(如严重肝脏疾患),不能清除血液中过多的促凝血物质,均可导致DIC的发生。

2)纤维蛋白溶解系统(简称纤溶系统)被激活在凝血系统被激活过程中,纤溶系统同时被激活,主要有以下4种途径:

(1)形成的凝血酶直接激活纤溶酶原成为纤溶酶,使纤维蛋白溶解。

(2)被激活的Ⅻ因子使血管舒缓素原转变为血管舒缓素,后者可使纤溶酶原转变为纤溶酶。

(3)某些脏器如肺脾、肾、子宫等含有纤溶酶原激活物DIC时,这些器官常受累纤溶酶原激活物释入血循环,使纤溶酶原变为纤溶酶。

症状

1)出血 因凝血因子大量被消耗、血小板减少及继发纤溶亢进,发生出血。常见皮肤瘀点、瘀斑脐部渗血穿刺点渗血,严重者出现消化道、泌尿道、肺出血等全身广泛出血。

1)出血 因凝血因子大量被消耗、血小板减少及继发纤溶亢进,发生出血。常见皮肤瘀点、瘀斑脐部渗血穿刺点渗血,严重者出现消化道、泌尿道、肺出血等全身广泛出血。

2)休克 由于微循环广泛血栓形成,通路受阻,发生循环障碍,出现休克。

3)栓塞 由于微循环广泛血栓形成,受累脏器发生缺氧缺血损伤,出现多脏器功能衰竭。

4)溶血 因红细胞变形受损发生微血管病性溶血出现血红蛋白尿、黄疸、发热。

2)DIC的主要指标 监测D-二聚体、血小板、凝血时间、凝血酶原时间、3P试验等项目的动态变化。

5)微循环衰竭或休克 不易用原发疾病解释的微循环衰竭或休克。

6)多发性微血管栓塞的症状和体征 如皮肤、皮下黏膜栓塞坏死及早期出现的肾、脑、肺等脏器功能不全。

7)血小板下降 血小板<l00×109/L(10万/mm3),严重时少于50×109/L(5万/mm3),或呈进行性减低(肝病时血小板<50×109/L)。

8)纤维蛋白原 纤维蛋白原<1.5g/L或进行性减少或高于4g/L(肝病时<1g/L)。

9)3P试验 3P试验阳性或FDP 0.2g/L(肝病时0.6g/L)

10)血浆凝血酶原时间缩短或延长)3s或呈动态性变化;或白陶土部分凝血活酶时间缩短或延长>10s。

11)优球蛋白溶解时间 优球蛋白溶解时间缩短<70min或纤溶酶原减少

12)其他 Ⅷ∶C减少,VWF∶Ag增高,Ⅷ∶C/VW∶Ag降低。抗凝血酶Ⅲ(ATⅢ)含量及活性降低;血浆B-血小板球蛋白(B-TG)或血栓氧丙烷A2(TX A2)增高;血浆纤维蛋白肽A(FPA)增高或纤维蛋白转换率增速;血栓试验阳性。

1987年首届中华血液学会全国血栓与止血学术会议,对DIC的诊断标准(修正案)如下:

①存在易于引起DIC的基础疾病。

②有下列2项以上临床表现:

A.多发性出血性倾向。

C.多发性微血管的症状和体征、如皮肤、皮下黏膜栓塞、坏死及早期出现的肾、胆、肝等脏器功能不全。

D.抗凝治疗有效。

③实验室检查有以下3项以上异常:

A.血小板低于100×109/L(10万/mm3)或呈进行性下降[肝病DIC低于50×109/L(5万/mm3)。

B.纤维蛋白原低于1.5g/L或进行性下降,或高于4.0g/L(肝病DIC低于1.0g/L)。

C.3P试验阳性或FDP高于20mg/L(肝病DIC高于60mg/L)

D.凝血酶原时间缩短或延长3s以上或呈动态性变化,或APTT缩短或延长10s以上。

E.优球蛋白溶解时间缩短,或纤溶酶原减低。

F.疑难,特殊应有下列1项以上实验异常:因子Ⅷ∶C降低,vwF∶Ag升高,Ⅷ∶C/vwF∶Ag比值降低;AT-Ⅲ含量及活性减低,血浆B-TG或TXB2升高,血浆纤维蛋白肽A(FPA)升高或纤维蛋白原转换率增速,血栓试验阳性。

诊断

1)新生儿出血症 首先应与维生素K缺乏所致新生儿出血症鉴别,婴儿一般情况好,血小板计数PT、PTT、纤维蛋白原正常,血中FDP正常维生素K治疗很快显效

2)严重肝病 严重肝病时常有出、凝血检查异常,因有多发性出血、黄疸、意识障碍、肾功能衰竭、血小板和纤维蛋白原下降,凝血酶原时间延长,易与DIC混淆。应结合临床分析,肝病无血栓表现、3P试验阴性、FDP和优球蛋白溶解时间正常肝素治疗无效果等。

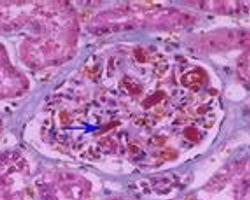

3)血栓性血小板减少性紫癜 本病是在毛细血管广泛形成微血栓:具有微血管病性溶血血小板减少性紫癜、肾脏及神经系统损害,极似DIC。但本病具有特征性透明血栓血栓中无红、白细胞,不涉及消耗性凝血,故凝血酶原时间及纤维蛋白原一般正常,有时亦可异常,病理活检可以确诊健康搜索。

4)其他 此外,血友病先天性纤维蛋白原缺乏症等亦应排除原发性纤溶亢进极罕见,链激酶和尿激酶治疗是典型实例。本病和DIC极难鉴别,因为两者可由同一病因同时诱发,两者均有纤溶特点如出血、FDP升高

两者区别主要是纤溶部位,DIC继发纤溶是对血栓形成生理性反应,典型部位局限于微循环;原发纤溶是在大血管内皮细胞释放致活因子。

检查

实验室检查:

实验室检查:

1血常规

(1)血片检查:可见红细胞呈盔形、三角形、扭曲形及红细胞碎片。网织红细胞增多。

(2)血小板计数:约93%出现血小板减少,呈进行性下降少于100×109/L(10万/mm3),严重时少于50×109/L(5万/mm3),常较早出现。周围血可见较多新生的、体积较大的血小板。血小板≤30×109/L时,有颅内出血的可能。

2凝血检查

(1)凝血时间(试管法):正常为7~12分,在DIC高凝期缩短(≤6分),但高凝期历时很短,进入消耗性低凝期则明显延长。

(2)凝血酶原时间(PT):DIC时90%可延长。新生儿PT正常值与日龄有关,有人认为生后4天内为12~20s(平均16s)。DIC诊断标准:日龄4天以内者≥20s,日龄在5天以上者≥15s。

(3)白陶土部分凝血活酶时间(KPTT):国内正常新生儿脐血测定结果基本与年长儿相仿(37~45s)。一般认为>45s可作为DIC诊断标准

(4)纤维蛋白原测定:新生儿正常值为1.17~2.25g/L(117~225mg/dl)年长儿为2~2.5g/L (200~250mg/dl),纤维蛋白原<160mg,有参考价值[用半定量测定法,小于1∶32相当于小于1.6 g/L (160mg/dl)],小于1.17g/L(117mg/dl)为诊断标准。DIC时纤维蛋白原极度低下则提示预后不良。

3纤溶检查

(1)血浆凝血酶时间(TT):新生儿正常值为19~44s(年长儿16.3s)FDP有抗凝血酶作用,纤溶亢进时FDP增多,使TT延长比对照组超过3s便有诊断意义但要注意,纤维蛋白原极度减少时亦可引起TT延长。

(2)血浆鱼精蛋白副凝试验(3P试验):DIC时,因继发性纤溶亢进,FDP与纤维蛋白单体形成的复合物增多,本实验为阳性要注意的是约65%婴儿出生后24h内纤溶活力增加,可有FDP,但24h以后如果3P试验仍阳性则有病理意义另外在DIC晚期,由于凝血因子被消耗及FDP的抗凝血酶作用,或因FDP已被单核-巨噬细胞系统清除,3P试验可转为阴性。故3P试验阴性不能排除D1C。

(3)优球蛋白溶解时间:是反映纤溶活力的一项指标,DIC时由于继发性纤溶亢进,纤溶酶活性增强故优球蛋白溶解时间缩短。正常新生儿生后3~7天内生理性纤溶活力增加,优球蛋白溶解时间为84min,后转为正常,为≥120minDIC时常<90min。本试验不十分敏感,一般不做此试验

此外,近年来也用几项新的实验指标,如抗凝血酶Ⅱ(AT-Ⅱ)、Ⅶ及Ⅴ因子、血小板B-血栓球蛋白(B-TG)等。

综合上述各项实验室检查,可分为两类:

① DIC筛选试验:血小板减少;PT延长;KPTT延长;血浆纤维蛋白原减少。

治疗

二、抗凝治疗。

(一)肝素:主要加速抗凝血酶Ⅲ中和凝血酶及中和被激活因子Ⅸ、Ⅹ、Ⅺ、Ⅻ等作用。

(二)血小板聚集抑制剂:适用于病情较轻或诊断尚不十分肯定者,亦可和肝素联合应用。多用潘生丁400-600mg/d分4-6次静脉滴注。

(三)阿司匹林。

三、纤溶抑制剂:应用于DIC晚期,如不能确定血管内凝血过程是否已中止,可同时并用小剂量肝素。1)6氨基已酸。2)对羧基苄胺(止血芳酸)。3)止血环酸。

四、血液及凝血因子的补充:出血严重或以继发纤溶为主时,应适当补充。输血;输纤维蛋白原,每输入1g,可使血中浓度升高0.5g/L;输凝血酶原复合物;输血小板悬液;注射维生素K140mg/d,以供维生素K依赖凝血因子合成。如DIC病因未去除,可与小量肝素并用。

预防

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。

上一篇 柳叶见血飞

下一篇 小儿加压素分泌过多综合征

弥漫性

弥漫性