小儿急性出血性坏死性肠炎

概述

急性坏死性肠炎(acute necrotizing enteritis)是以小肠急性广泛性、出血性、坏死性炎症为特征的消化系统急症,又称急性出血性坏死性肠炎、急性坏死性小肠结肠炎或节段性肠炎。临床上以突然起病、腹痛、腹泻、便血为主要特征,起病急,病情变化快,多数患儿症状严重,常伴发休克,病死率极高。如延误诊断或治疗不当,病儿可于数天内死亡。

急性坏死性肠炎(acute necrotizing enteritis)是以小肠急性广泛性、出血性、坏死性炎症为特征的消化系统急症,又称急性出血性坏死性肠炎、急性坏死性小肠结肠炎或节段性肠炎。临床上以突然起病、腹痛、腹泻、便血为主要特征,起病急,病情变化快,多数患儿症状严重,常伴发休克,病死率极高。如延误诊断或治疗不当,病儿可于数天内死亡。

病理病因

(一)发病原因

尚未完全了解,可能与以下两因素相关:

1.肠内存在某些细菌及其所产毒素:以C型产气荚膜梭状杆菌B毒素可能性较大,因发现本病患者粪便厌氧培养,此菌检出率及其B毒素血清抗体阳性率均显著高于正常人群,将此菌菌液注入豚鼠小肠,可使其肠道发生出血性病变而死亡。

2.病儿胰蛋白酶活性降低:上述B毒素可被肠内胰蛋白酶水解而失去致病作用,长期蛋白质营养不良和(或)经常食用甘薯,玉米等含丰富胰蛋白酶抑制物的食物,均可使肠内胰蛋白酶活性显著降低,使病儿易于发病,这可解释为什么本病在农村贫困地区发病较高。

(二)发病机制

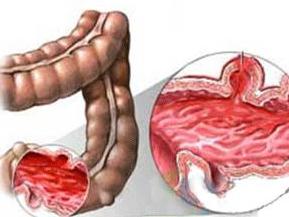

坏死性小肠炎的典型病理变化为坏死性炎症改变,自黏膜下层开始,随病变的扩大,可向肌层及黏膜层发展,使多处肠壁全层充血水肿灶状坏死,坏死黏膜脱落后形成溃疡,继续发展达肌层,浆膜层,而发生穿孔引起腹膜炎,病变多见于空肠下段和回肠上段,但也有见于十二指肠及结肠的患儿,严重者全部小肠均可受累,一般呈散在性,节段性排列,有的为1~2段或2段以上,每段长短不一,最短十余厘米,长者可达100cm,分界清楚,受损肠壁增厚,质脆失去弹性,扩张,重者浆膜面粗糙有纤维素附着,肠腔内充满果酱样血便,显微镜下可见病变肠壁各层均有炎症细胞浸润,以淋巴细胞,嗜酸性粒细胞,单核细胞,浆细胞为主,黏膜可发生坏死或脱落,黏膜下层有大片出血坏死和水肿,毛细血管扩张充血,腹腔内可有混浊,脓性或血性渗液,病变恢复后不遗留慢性肉芽肿性改变,引起腹腔内粘连者少见。

临床表现

一般无前驱症状,起病急骤,主要表现有腹胀,腹痛,呕吐,腹泻,血便,发热,不少患儿在1~2天内出现严重中毒症状,甚至休克,腹痛为持续性,伴阵发性加剧,常为全腹痛,也可局限于病变部位,发病后不久即出现呕吐,腹泻,大便初为水样,含黏液,后即变为血便,部分病儿无腹泻,腹痛1~2天后即开始便血,便血量不等,大量便血者均为暗红色,伴有腐败腥臭味,呈洗肉水或红果酱样,有些患儿于发病数小时后即出现血便,发热在38℃左右,中毒严重者体温可高达39~40℃以上或低于正常,婴幼儿症状多不典型,脱水,酸中毒症状明显,有些可先出现肠道外症状,如黄疸,咳喘,肝脾大及惊厥等,由于肠壁各层病变程度不同,临床上可出现轻重不同的症状,表现为以下几种类型:

1.腹泻便血型:以黏膜渗出性病变为主,腹软无压痛,应行内科保守治疗。

2.肠梗阻型:肠管肌层受严重侵害而肿胀,肠管僵直,丧失蠕动,临床出现机械性肠梗阻症状。

3.腹膜炎型:浆膜层有大量炎症细胞浸润与渗出,腹腔内有大量炎性渗液,或因坏死而为血性液,临床表现腹膜炎症状。

4.中毒休克型:此型患儿全身中毒症状较严重,早期即出现面色苍白,精神萎靡,无力,四肢冷厥,脉搏微弱,血压低,甚至测不到,舌质红,稍带暗紫,舌苔黄腻,有时伴有少量血便,脱水及电解质失衡,腹稍胀并有肌紧张,多疑为绞窄性肠梗阻。

并发症

疾病检查

1.血常规检查:白细胞总数及中性粒细胞增高,并有核左移,中毒颗粒及空泡等;血小板多降低,重症病例更明显。

2.大便常规检查:可见大量红细胞,少量白细胞,潜血试验强阳性,革兰染色可见较多的革兰阳性粗短杆菌,有时可见到坏死脱落的肠黏膜和假膜。

3.大便培养:多数可分离出产气荚膜杆菌,还可有致病性大肠埃希菌,痢疾杆菌,沙门菌等。

4.凝血机制检查:凝血时间常延长,凝血酶原时间延长,血浆鱼精蛋白副凝试验多阳性,凝血因子有不同程度的减少。

6.大便胰蛋白酶活性检测 显著降低。

7.X线检查:急性坏死性肠炎的X线表现多种多样,不同病期不同临床类型因病理改变不同其X线表现亦不相同,腹部仰卧正位和立位X线平片是确诊该病的主要方法,因本症有肠穿孔危险,故禁做钡餐和钡灌肠检查,急性期每6小时摄片1次观察病情变化,早期以小肠胀气为主,肠壁间增宽乃因肠黏膜及黏膜下水肿,充血,坏死所致,轻中症肠壁可见囊样积气,肠腔内液体增多,肠间隙增宽(如肠间隙增宽大于5cm有诊断意义),肠黏膜皱襞变粗或模糊,甚至边缘呈深锯齿状改变,部分病人肠管呈大跨度拱形或阶梯状排列,重者肠管发生大片状或节段性坏死或穿孔,X线表现为动力肠梗阻,肠麻痹,局部肠管狭窄,僵直,失去正常的柔软弧形,气液平面明显,腹腔内渗液增多或进行性增多,肠曲向腹部中央聚集,肠管与腹壁间距离增宽模糊,整个腹部密度增高,若某肠段全层坏死,可见肠襻扩张,动力丧失,位置与形态固定,提示病变严重,即将穿孔或已穿孔,气腹是肠管穿孔的X线特征,游离气体在前腹壁与充气肠管之间呈一倒置的三角形透亮影。

诊断鉴别

诊断

当小儿突发腹痛,呕吐,腹泻,便血并伴有高热及中毒症状者,应考虑本病的可能,X线检查有助于诊断,腹部平片可见小肠积气,肠管外型僵硬,肠壁增厚,轮廓模糊,黏膜皱襞变粗,肠间隙增宽,肠梗阻时腹立位片可见大小不等的阶梯状液平面,严重者由肠壁坏死脱落,肠腔内气体进入肠壁或细菌产气而出现肠壁囊状积气,若气体循肠壁小静脉到肠系膜上静脉再到门静脉可显示门静脉积气,肠穿孔时腹立位平片见膈下积气。

1.诊断要点

(1)突发性腹痛,腹泻及血便,呕吐,腹胀,严重者出现休克及DIC。

(4)血白细胞及中性粒细胞增高,大便潜血强阳性,根据以上要点,一般可确立诊断,为争取早期诊断,除提高对本病的警惕外,肛门指检发现腥臭血便及大便潜血试验阳性,有助于早期发现血便,本病需与痢疾,婴幼儿腹泻,过敏性紫癜(胃肠型),阑尾炎,肠套叠,肠梗阻,腹膜炎等相鉴别。

2.病情分期

根据全身和肠道的症状,体征及X射线改变等,Walsh等于1986年将急性坏死性肠炎分为ⅠA,ⅠB,ⅡA,ⅡB,ⅢA,ⅢB 6期, ⅠA:尚无腹泻,大便潜血试验阳性, ⅠB:肉眼血便;此期X射线下只示肠胀气, ⅡA:有典型急性坏死性肠炎的腹痛,便血,呕吐,腹胀与中毒症状,并具有典型的坏死性肠炎的肠壁及门静脉积气等X射线表现, ⅡB:典型的症状和X射线表现较ⅡA更为严重, ⅢA:有广泛性腹膜炎及腹水征, ⅢB:有肠穿孔及气腹征, ⅠA,ⅠB期为疑似诊断;ⅡA,ⅡB期为典型的急性坏死性肠炎,ⅡA为轻度,ⅡB为中度;ⅢA,ⅢB期为重症急性坏死性肠炎。

鉴别诊断

1.菌痢:为脓血便,黏液多,次数频繁,有里急后重,大便培养可发现痢疾杆菌。

2.肠炎:如沙门菌,鼠伤寒,致病性大肠埃希菌等肠炎,婴儿期发病,大便培养可发现致病菌。

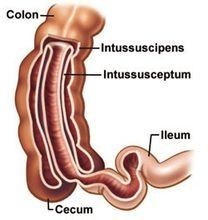

4.急性肠套叠:婴幼儿多见,腹部可摸到肿物,钡或气灌肠可以确诊和复位。

5.绞窄性机械性肠梗阻:为完全性肠梗阻,X线立位平片见有高张力肠积气的液平面及结肠无气,与肠炎的X线征不同。

6.克罗恩病:为消化道慢性复发性炎症,病理变化除有嗜酸性粒细胞,浆细胞,淋巴细胞浸润外,并出现肉芽肿样改变,可形成肠腔狭窄,内瘘及粘连。

疾病治疗

(一)治疗

一般采用非手术疗法及对症处理。总的原则为加强全身支持疗法,纠正水电解质紊乱,缓解中毒症状,抗感染,积极防治休克及其他并发症。

1.禁食

禁食是本病的重要治疗措施,血便和腹胀期间,临床一旦考虑有坏死性肠炎的可能,即应开始禁食,中、重度腹胀者应尽早进行胃肠减压,经鼻插十二指肠管行胃肠减压。

(1)时间:禁食时间视病情轻重和恢复情况而定,一般禁食10天(8~12天),重症需10~15天或更长。在禁食期间不禁药。

(2)恢复饮食指征:腹胀消失和大便潜血转阴是试行进食的指征,过早恢复经口饮食有使病情再度加重和复发的可能。

(3)饮食恢复的原则和方法:恢复饮食宜慎重,从少量逐渐增加,从流质、半流质逐渐过渡到少渣食物、正常饮食。在恢复饮食过程中,如又出现腹胀和呕吐,即应重新禁食,直至症状消失。恢复饮食早期宜采用高热量、低脂肪、高蛋白质、少刺激及少渣的饮食。

2.纠正和维持水及电解质、酸碱平衡

重症病例水与电解质失衡比较突出,低血钠和低血钾比较多见。因禁食时间较长,因此必须精确地计算出入量及热量,根据患儿年龄给予维持生理的需要量,并补足累积损失和继续损失量。

(1)补液(fluid replacement):急性出血性坏死性肠炎患儿虽然脱水症状不明显,但禁食时间较长和由于严重感染使微血管通透性及内压增加,血管舒缩功能紊乱,出现内失水及体液滞留微血管床,使血液浓缩,黏稠度增高,有效血容量明显减少,常有明显的水电解质失衡,以低钠血症(hyponatremia)和低钾血症(hypokalemia)多见。有时腹泻量不多,甚至未见腹泻就已出现休克、昏迷、呼吸窘迫综合征或微循环衰竭等各种危象。补液要及时合理,既要补充血容量,又要降低血液黏稠度,起到扩容和解痉、调整微循环的作用。一般主要供给维持量,以平衡液(林格液、乳酸钠液)为首选。电解质应根据测定数值进行调整。

(2)纠正酸中毒(correct acidosis):急性出血性坏死性肠炎患儿都有不同程度的代谢性酸中毒,应及时纠正。轻度的酸中毒经过补液、纠正脱水后,一般都可以得到纠正,不必再给予碱性液体,若补液后酸中毒仍未纠正,可根据BE及C02CP数值计算,以1.4%碳酸氢钠补充。

(3)补钾:禁食期间每天补充氯化钾200~300mg/kg,并根据血钾水平调整。

(4)输血:便血者应小量多次输新鲜血浆或全血。严重低蛋白血症者可输人血白蛋白。

3.营养支持

在禁食期间应提供基础热量,必要时给予小量多次血浆或输全血、肠道外营养支持疗法,补充机体必需的物质,并可使肠道充分休息,从而提高治愈率。每天提供基础热量167.4~251.0kJ/kg(40~60kcal/kg),为保证患儿在禁食期间的营养,提高机体免疫功能,确保胃肠道休息,减少物理性或化学性的刺激,可予肠道外全静脉营养(TPN)、或以复方氨基酸、水解蛋白等补充蛋白质的需要。补充维生素B、C、K及钙剂。静脉营养液(parenteral nutrient solution)中按占总能量的比例,大致为糖类占50%,脂肪占40%,蛋白质占10%。

非蛋白质与蛋白质的热量供应之比为10∶1。一般为10%的脂肪乳剂,每天0.5~3g/kg,复方结晶氨基酸,每天0.5~2.5g/kg,葡萄糖浓度为8%~10%。给予适量电解质、多种维生素、微量元素,液体总量控制在每天120~160ml/kg,同时加入肝素(heparin)50U抗凝,脂肪乳剂与氨基酸宜从小剂量开始,以免发生不良反应。如感染或中毒症状较重,患儿肝功能往往受损,影响脂肪代谢。静脉营养液需暂缓输入,先输入含有电解质的葡萄糖液1~3天,或将氨基酸与脂肪乳剂分步补充,以防引起脂肪超载综合征。小儿各脏器发育尚未完善,特别是新生儿,在静脉补充营养液1~2周后,需定期对肝肾功能、血脂、血糖和胆红素等进行监测。待病情好转、腹胀消失、大便潜血试验转阴、有觅食反射时,即可添喂糖水或稀释奶,逐渐由全静脉营养过渡到部分静脉营养,直至全部从肠道供给营养。有报道,婴儿坏死性肠炎与双糖酶缺乏对乳糖及蔗糖不能消化利用有关,采用非双糖饮食(如100ml豆浆加5~10g葡萄糖)喂养,可显著提高疗效。

4.血管活性药物治疗

(1)山莨菪碱(654-2):一般每天2~3mg/kg,于6~8h静脉滴注,疗程7~14天。用以改善微循环,能显著提高疗效。

(2)酚妥拉明(regitin):为α受体阻滞药,可解除微血管痉挛,改善微循环,有助于减轻肠壁水肿,消除腹胀,对麻痹性肠梗阻有较好的治疗效果。每次0.5~1.0mg/kg,加小瓶中滴注,每2~4小时1次。也可应用酚苄明(phenoxybenzamine),每次0.5~1.0mg/kg,每4~8小时1次静脉滴注。

早期发现休克及时抢救。严重坏死性肠炎常合并中毒性休克,并常是致死的主要原因。具体措施同感染性休克的处理,开始应迅速补充血容量,改善组织缺氧、纠正酸中毒,应用血管活性药物,采用低分子右旋糖酐,山莨菪碱(654-2)注射液及人工冬眠疗法为主的抢救方案,防治重要脏器功能衰竭等。

6.抗凝血治疗

坏死性肠炎患儿发生DIC的概率较高,有人观察发现,本病患儿约2/3的病例DIC检查阳性,故对重症病例进行抗凝血治疗是很有必要的。一般采用肝素治疗,每次1mg/kg(1mg≈125U),每4~6小时1次,静脉滴注或静脉注射,注意观察有无出血倾向,维持凝血时间(试管法)20~30min为宜。

7.抗生素应用

选用对肠道细菌敏感的广谱抗生素,如氨苄西林(氨苄青霉素)加用核糖霉素(ribostamycin)、奈替米星(乙基西梭霉素)或第二代、第三代头孢菌素。也可口服甲硝唑每天50mg/kg,分3次口服,共约1周。

8.胰蛋白酶应用

病变的发生与胰蛋白酶(trypsin)活性减低及分泌减少有关,建议常规口服胰蛋白酶。常用口服剂量为每次0.1mg/kg,3次/d。有休克及重症者加肌内注射,1次/d,每次1000U。胰蛋白酶可水解Welchii杆菌产生的B毒素,减少其吸收,并可清除肠道坏死组织,有利于病变恢复。

为抑制变态反应,减轻中毒症状,对重症及休克病人应早期应用,用药不超过3~5天。氢化可的松(hydrocortisone)每次4~8mg/kg,或地塞米松(dexamethasone)每天0.25~0.5mg/kg,静脉滴注。如应用时间过长(>1周),有促进肠坏死、诱发出血和肠穿孔的危险。

10.对症治疗

急性坏死性肠炎患儿发生中毒性肠麻痹较常见,如经禁食、胃肠减压、肛管排气,注射新斯的明(neostigmine)等治疗仍无好转,可静脉滴注酚妥拉明,以竞争性阻断去甲肾上腺素与α受体的结合,解除去甲肾上腺素的血管收缩作用,改善全身及肠道微循环,减轻肠壁的淤血、水肿等中毒症状,使肠蠕动恢复或增强。剂量和用法同前。腹痛是主要症状之一,解痉药物效果常不理想,可用山莨菪碱(654-2)每次0.1~0.3mg/kg或阿托品(atropine)0.01mg/kg皮下注射,必要时每4~6小时重复1次。腹痛严重者可用哌替啶(dolantin)每次0.5~1.0mg/kg肌内注射,但小婴儿不宜使用;也可使用冬眠疗法或用0.25%普鲁卡因做一侧或双侧肾囊封闭。如发生肺功能不全、脑水肿、呼吸窘迫综合征、微循环障碍等严重并发症,应及时做相应处理。其他对症处理包括高热降温,可用亚冬眠疗法;烦躁不安者予以镇静。

11.外科治疗

手术治疗指征为:

①肠梗阻保守治疗无效;

⑤腹部症状迅速恶化,明显腹胀,有固定压痛点,估计为肠坏死加剧所致者。手术前应积极改善一般情况,包括禁食、胃肠减压、抗休克、输血、纠正水电解质紊乱。如休克经4~6h积极抢救无好转,即应行手术探查。

12.中药、针灸疗法

血便及腹胀可用中药治疗,以清热解毒、凉血养阴为主,辅以活血化瘀。腹痛可针刺足三里、阳陵泉、天枢、合谷等穴位。

13.其他疗法

选用适当抗生素控制和预防感染。止血、止痛药亦可同时应用。一般主张口服胰蛋白酶,3次/d,每次0.5~1.0g,重症可肌注1000U,1次/d。由于本病可能与过敏反应有关,应用肾上腺皮质激素可取得一定疗效。在极期可采用氢化可的松5~10mg/(kg·d)静点,好转后改为泼尼松1~2mg/(kg·d),口服。有人不主张采用激素疗法,而应用东莨菪碱0.03~0.05mg/(kg·d)静点3~7天,症状控制后改为口服3~5天,有人试用抗变态反应药色苷酸钠胶囊5~10mg/次,4次/d,连服3~5天,有一定疗效。

选用适当抗生素控制和预防感染。止血、止痛药亦可同时应用。一般主张口服胰蛋白酶,3次/d,每次0.5~1.0g,重症可肌注1000U,1次/d。由于本病可能与过敏反应有关,应用肾上腺皮质激素可取得一定疗效。在极期可采用氢化可的松5~10mg/(kg·d)静点,好转后改为泼尼松1~2mg/(kg·d),口服。有人不主张采用激素疗法,而应用东莨菪碱0.03~0.05mg/(kg·d)静点3~7天,症状控制后改为口服3~5天,有人试用抗变态反应药色苷酸钠胶囊5~10mg/次,4次/d,连服3~5天,有一定疗效。

14.手术疗法

如肠梗阻症状明显,疑有腹膜炎、肠坏死、肠穿孔者;或X线检查中见肠管扩张无张力、轮廓模糊粗糙、腹腔渗液显著时,应考虑紧急手术治疗。手术方法可根据肠管病变的程度进行选择肠切除吻合、减压造瘘及腹腔引流等。

(二)预后

病情较轻的,如能及时对症治疗,多于7~14天逐渐恢复健康。重症患者发生中毒性休克、肠穿孔及腹膜炎时,须积极抢救,包括手术探查。若能度过极期约于2~5天后休克症状消失,腹胀逐渐减轻,血便也消失。此类患儿病死率很高。

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。

上一篇 篱笆竹

下一篇 先天性结肠狭窄和闭锁