螺旋藻

形态特征

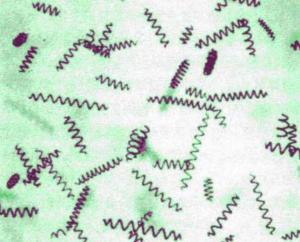

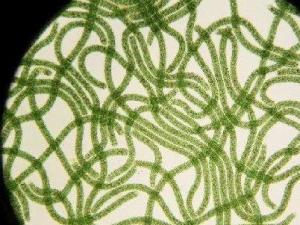

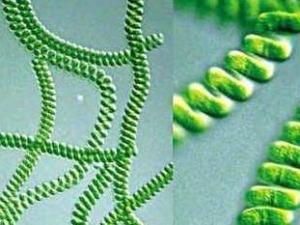

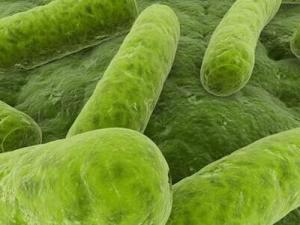

螺旋藻的藻丝体长200-500μm,宽5-10μm,在显微镜下呈疏松或紧密的有规则的螺旋弯曲状,形如钟表发条而得名。蓝藻类细胞无色素体,色素分布在原生质体外部的色素区,蓝绿色。藻体表面不具胶质鞘,不易被微生物附着,细胞内有气泡,上浮性好。细胞或藻丝顶部常不尖细,横壁常不明显,顶细胞圆形,外壁不增厚。

生物学特征

多细胞藻体,圆柱形螺旋状的丝状体,单生或集群聚生,藻丝直径5-10μm,先端钝形,螺旋数2-7个。藻体可以颤动和旋转运动,常像围绕着一个纵轴似地很快旋转,向前爬行。细胞内含物均匀,无真正的细胞核。藻体为单列细胞组成的不分枝丝状体,胶质鞘无或只有极薄的鞘,并有规则螺旋状,以形成藻殖段繁殖。无异形胞和后壁孢子。由于体内的藻红素和藻蓝素等的数量不同,而呈现不同体色,如蓝绿色、黄绿色或紫红色等。并有纤弱的横隔壁。属原核生物的简单繁殖方式,可直接分裂。

多细胞藻体,圆柱形螺旋状的丝状体,单生或集群聚生,藻丝直径5-10μm,先端钝形,螺旋数2-7个。藻体可以颤动和旋转运动,常像围绕着一个纵轴似地很快旋转,向前爬行。细胞内含物均匀,无真正的细胞核。藻体为单列细胞组成的不分枝丝状体,胶质鞘无或只有极薄的鞘,并有规则螺旋状,以形成藻殖段繁殖。无异形胞和后壁孢子。由于体内的藻红素和藻蓝素等的数量不同,而呈现不同体色,如蓝绿色、黄绿色或紫红色等。并有纤弱的横隔壁。属原核生物的简单繁殖方式,可直接分裂。

化学成分

含蛋白质(60%),主要由 异亮氨酸(isoleucine),亮氨酸(leucine),赖氨酸(lysine),蛋氨酸(methionine),苯丙氨酸(phenylalanine),苏氨酸(threonine), 色氨酸(tryptophane),缬氨酸(valine)等组成。此外,还含脂肪,碳水化合物,叶绿素,类胡萝卜素,藻青素,维生素(vitamin)A、B1、B2、B6、B12、E,烟酸(nicotinic acid),肌酸(creatine),γ-亚麻酸(γ-linolenic acid), 泛酸钙,叶酸(folic acid)及钙,铁,锌,镁等。

含蛋白质(60%),主要由 异亮氨酸(isoleucine),亮氨酸(leucine),赖氨酸(lysine),蛋氨酸(methionine),苯丙氨酸(phenylalanine),苏氨酸(threonine), 色氨酸(tryptophane),缬氨酸(valine)等组成。此外,还含脂肪,碳水化合物,叶绿素,类胡萝卜素,藻青素,维生素(vitamin)A、B1、B2、B6、B12、E,烟酸(nicotinic acid),肌酸(creatine),γ-亚麻酸(γ-linolenic acid), 泛酸钙,叶酸(folic acid)及钙,铁,锌,镁等。

生长习性

螺旋藻的最佳生长温度是35-37℃,具有较好的耐热性。最佳生长pH范围是3-11.0,当pH高于11.0时将不利于生长。在营养和温度正常的情况下,光照就成为影响螺旋藻生长的一个重要因素,在室外培养,光源主要是太阳;在实验中,一般使用冷白光源,生长培养所需光强度约为3700-4000 lx,维持培养时为1100 lx左右。螺旋藻的生长不仅受到光强度的影响,而且因光的色值不同,反应各异。

分布范围

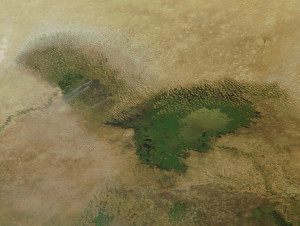

生长于各种淡水和海水中,常浮游生长于中、低潮带海水中或附生于其他藻类和附着物上形成青绿色的被覆物。世界天然能够自然生长螺旋藻的四大湖泊, 非洲的乍得湖(Tchad Lake)、 墨西哥的特斯科科湖(TexcocoLake)、中国 云南丽江的程海湖和鄂尔多斯的哈马太碱湖。已人工培养并大面积机械化生产。

生长于各种淡水和海水中,常浮游生长于中、低潮带海水中或附生于其他藻类和附着物上形成青绿色的被覆物。世界天然能够自然生长螺旋藻的四大湖泊, 非洲的乍得湖(Tchad Lake)、 墨西哥的特斯科科湖(TexcocoLake)、中国 云南丽江的程海湖和鄂尔多斯的哈马太碱湖。已人工培养并大面积机械化生产。

繁殖栽培

选育藻种

选育优质高产的藻种是培养过程的重要环节,在培养过程中还要对藻种进行驯化和复壮,以防其退化和变异。

选育优质高产的藻种是培养过程的重要环节,在培养过程中还要对藻种进行驯化和复壮,以防其退化和变异。

制备培养基

国内外广泛使用的是乙氏培养基,主要由NaHCO 、NaNO 、NaCl、K SO 、KH PO 、FeSO ·7H O

等盐类组成。设计培养基的配方时,要使其pH、营养状况尽可能接近藻种池培养液的状况,使接种后的藻体能迅速进入正常生长状态。培养采收过程中要根据温度、光强、Ph及藻体形态特征不断补添新的培养液 。培养基的Ph一般在9左右。

分级扩大培养

一般分为藻种培养、扩大培养、接种、大池培养。接种量的多少一般以藻液OD(即藻液的光密度,用以表示藻体浓度)在0.1左右为宜,在适宜的气候条件下,经过4-5天培养,其光亮度达到0.8-1.0,即可进行采收。 藻池管理

大池培养过程中的管理是稳产高产的重要保证。管理的主要内容是定时测定记录气温、水温、pH、OD值,清除杂物,定时开关搅拌器。藻种池和大池一般都要求装搅拌器。搅拌不仅可以使藻池中营养物质分布均匀,避免池中深浅层藻体受光不匀带来的光伤害和光饥饿现象,同时还能排除过多的O ,减少因氧饱和而产生的光合抑制作用。注意控制PH在10左右,方法是增加NaHCO ,增添或更换新鲜 培养液,增加CO 的供给等。注意控制温度,最适培养温度为25-35℃。

种类介绍

主要价值

研究价值

发现过程

发现过程

20世纪60年代初,法国探险家克里门特博士在非洲探险时,发现乍得湖边的佳尼姆人在动物蛋白匮乏甚至粮食蔬菜也不足的条件下生活依然体魄强壮,精力旺盛,健康长寿。调查后发现他们经常捞取漂浮在乍得湖上的螺旋藻晒干食用和治病。

用于医学研究

螺旋藻中脂肪酸含量较低,其中对人体十分有益的不饱和脂肪酸占很大比例。螺旋藻富含多种生物活性成分,如β-胡萝卜素、藻胆蛋白、γ-亚麻酸和内源性酶等,对人体健康非常有益。

用作饲料添加剂

螺旋藻因其含有丰富的蛋白质和氨基酸,并富含多种微量元素,现已作为饲料添加剂被广泛应用于动物饲料中,有研究者报告了这种新型绿色饲料添加剂在水产养殖、畜牧生产中的应用。研究表明,添加4%的螺旋藻-黄秋葵精粉可提高南美白对虾的生长性能。有报道螺旋藻可提高仔猪的生产性能。

用作生物能源

早在20世纪70年代,由于石油危机的发生,对于清洁、无污染、可再生的生物能源的关注已经成为热点,尤其是生物氢能的制备。许多国家纷纷投入大量的人力和物力研究生物制氢技术,积累了大量的研究成果。研究发现,螺旋藻相对于其他生物产氢材料而言,具有光合作用效率高,生长繁殖快,氢酶活性高,持续放氢的时间长的特点,是研究生物放氢的理想材料之一。

用于环境保护

螺旋藻在生长繁殖过程中需要吸收和消耗水体环境中的氮、磷等营养元素以及降解水中有机物,并且具有生长繁殖快、高光效、适应性强的特点。螺旋藻的这些特性提示,利用废水养殖螺旋藻,一方面可使水体得以净化,减轻水体的富营养化程度;另一方面也可以得到高附加值的螺旋藻产品。因而将螺旋藻用于废水处理是一项很好的生物治污措施。

食用价值

人类食用螺旋藻有很久的历史。商业化养殖主要用于制作保健品,生产高档水产饲料,提取藻蓝蛋白等。 利用螺旋藻开发出了多种多样的食品,均是将螺旋藻干粉或提取液原料添加到常规食物或饮料中制成,各有特色。已报道的产品主要有酱油、酸奶、果冻、饮料及面条等。

螺旋藻营养成分的特点是蛋白质含量高, 而脂肪、纤维素含量低, 并且还含有种类繁多的维生素, 它是维生素B12和β-胡萝卜素含量最高的食品.此外, 它还是所有食物中可吸收性铁质含量最高的, 同时还发现它含有具有防癌、治癌作用的藻类蛋白, 以及其他大量矿质元素和提高机体免疫力的生物活性物质。

螺旋藻营养成分的特点是蛋白质含量高, 而脂肪、纤维素含量低, 并且还含有种类繁多的维生素, 它是维生素B12和β-胡萝卜素含量最高的食品.此外, 它还是所有食物中可吸收性铁质含量最高的, 同时还发现它含有具有防癌、治癌作用的藻类蛋白, 以及其他大量矿质元素和提高机体免疫力的生物活性物质。

螺旋藻多糖是螺旋藻藻体中碳水化合物的主要存在形式,含量高达干重的14%~16%。螺旋藻所含的类脂几乎全都是重要的不饱和脂肪酸类,胆固醇含量极微。螺旋藻干粉的蛋白质含量高达60%~72%,相当于大豆的1.7倍、小麦的6倍、玉米的9.3倍、鸡肉的3.1倍、牛肉的3.5倍、鱼肉的3.7倍、猪肉的7倍、蛋类的4.6倍、全脂奶粉的2.9倍。螺旋藻富含维生素B1、B2、B3、B6、B12及维生素E等。可以说,它全价浓缩了人体最需要的各种维生素。螺旋藻还是叶绿素的天然宝库,量多质优,占藻体的1.1%,是大多数陆生植物的2~3倍,是普通蔬菜的10倍。螺旋藻所含叶绿素的类型主要是叶绿素a,分子结构与人的血红素十分相似,是人类合成血红蛋白的直接原料,堪称“绿色血液”,而且含量高达7600mg/kg藻粉。。螺旋藻含有全部人体必需氨基酸,赖氨酸含量高达4%~4.8%,与动植物源食品相比最接近联合国粮农组织的推荐标准,而且组成均衡人体对其吸收利用率特别高。螺旋藻富含人体所需的矿物质,钙、磷、镁、铁、钠、锰、锌、钾、氯等约占藻体中矿物质总量的9%。其中铁含量为一般含铁食物的20倍;钙含量是牛奶的10倍。而螺旋藻所含的这些矿物质,均属细胞生物性范围内的碱金属元素,不对人体细胞和组织器官产生任何副作用。

食用历史

最早使用螺旋藻(spirulina)作为食物的是在十六世纪墨西哥的阿兹特克人,他们从德斯科科湖采摘螺旋藻做成薄饼售卖。阿兹特克人称呼它为“特脆特拉脱儿”,意思是石头的排泄物。螺旋藻于1960年代由法国科学家所发现,但他却从未把螺旋藻作为食物食用。第一台大型生产螺旋藻的机器是于1970年代在墨西哥建立.螺旋藻在乍得的食用历史可以追溯至九世纪的卡内姆-博尔努帝国。当时,人们从 乍得湖中采集螺旋藻。

药用价值

降低胆固醇

胆固醇降低可以有效的预防心脏病和中风疾病的发作,螺旋藻里的Y—亚麻酸可以降低人体所含的胆固醇,从而可以有效降低高血压和预防心脏病减低胆固醇。

螺旋藻中存在螺旋藻多糖、镁、铬等多种降糖物质,可通过多种途径(如促进胰岛素分泌、减缓糖吸收、促进物质代谢,抗氧化等)调节血糖代谢。

增强免疫系统

由于螺旋藻中的藻多糖和藻蓝蛋白均能增强骨髓细胞的增殖活力,促进胸腺、脾脏等免疫器官的生长和促进血清蛋白的生物合成,因此螺旋藻具有免疫增强作用 。

保护肠胃

大部分胃病患者均属胃酸过多,导致胃炎、胃溃疡等疾病,而螺旋藻是碱性食品,螺旋藻内含有很高的植物性蛋白质以及丰富的叶绿素、β-胡萝卜素等,这些营养物质对胃酸中和及胃肠道粘膜修复、再生和正常分泌功能极为有效,特别适用于肠胃患者。通过对于肠内环境的良好改善,对糖尿患者也有辅助治疗的意义。螺旋藻可以提高应急能力,而且对糖尿病、高血压症、脂肪肝、肾损害均有一定的防治和保护作用 。

大部分胃病患者均属胃酸过多,导致胃炎、胃溃疡等疾病,而螺旋藻是碱性食品,螺旋藻内含有很高的植物性蛋白质以及丰富的叶绿素、β-胡萝卜素等,这些营养物质对胃酸中和及胃肠道粘膜修复、再生和正常分泌功能极为有效,特别适用于肠胃患者。通过对于肠内环境的良好改善,对糖尿患者也有辅助治疗的意义。螺旋藻可以提高应急能力,而且对糖尿病、高血压症、脂肪肝、肾损害均有一定的防治和保护作用 。

抗肿瘤、防癌抑癌

抗突变和抗癌药物的作用机制与脱氧核糖核酸(DNA )的修复有关,螺旋藻中藻多糖、β- 胡萝卜素、藻蓝蛋白均有此作用,因此螺旋藻在抗肿瘤、防癌方面显示出重要作用 。

螺旋藻中含有大量不饱和脂肪酸,其中亚油酸和亚麻酸占总脂肪酸的45%,两者是构成细胞膜线粒体内磷脂的重要成分,可以防止总胆固醇和甘油三脂在肝脏、血管中大量堆积,避免损害心血管的正常生理功能 。

自由基是人体衰老和疾病的根源之一,超氧化物歧化酶(SOD)可以催化歧化反应清除自由基。螺旋藻可以减轻运动引起的氧自由基损伤,保护细胞膜结构,有抗运动疲劳作用 。

抗辐射功能

螺旋藻多糖能抗辐射.螺旋藻抗辐射的机制与下列因素有关:(1)螺旋藻含大量的藻蓝蛋白和藻多糖,有丰富的蛋白质及多种维生素(维生素C和维生素E等)、β-胡萝卜素和微量元素(硒、锌和铁等)等生物学活性成分,增加机体免疫功能,缓解和减轻射线对免疫系统的抑制作用。(2)螺旋藻有较强的抗氧化作用,可增强机体抗氧化酶活性,捕捉自由基,由此降低辐射促发的自由基的形成导致的DNA损伤。(3)螺旋藻含有丰富的铁质、维生素B 和叶绿素,促进造血功能,缓解和减轻射线对骨髓造血功能的抑制 。

治疗贫血症

缺铁性贫血是非常普遍的一个现象,而螺旋藻含有极为丰富的铁质和叶绿素,这些营养元素可以有效改善人体贫血的状况。螺旋藻中含有丰富的活性铁、维生素B12和叶绿素,它们是合成血红蛋白的原料和辅酶,而且螺旋藻中的藻蓝蛋白、藻多糖能增强小鼠骨髓中多染性红细胞与正染红细胞的比值,因此螺旋藻能从多方面促进血红蛋白合成和骨髓造血功能,发挥抗贫血的作用

药理作用

1.抗辐射损伤作用:放射照射前、后给小鼠口服螺旋藻,均能提高小鼠存活率。

2.抗菌作用:钝顶螺旋藻对革兰阳性菌有抑菌作用,含脂质和三萜类化合物的钝顶螺旋藻的乙醇提取物抑菌活性最强,含甾醇的提取物也有抑菌作用,但作用较弱。钝顶螺旋藻对 革兰阴性菌无抑制作用。

3.抗癌作用:螺旋藻对短期一次注射和长期多次注射1,2-二甲肼诱导的NIH小鼠和标准差大鼠大肠变性隐窝的形成有抑制作用。

4.光敏作用:用含0.25mg/ml的藻蓝蛋白(藻青素)处理培养的小鼠骨髓瘤细胞,再经514nm激光辐照300J/cm,发现癌细胞存活率仅15%;而单纯采用激光辐照或藻蓝蛋白处理,细胞存活率为 69%和71%。

5.对免疫系统的作用:螺旋藻多糖可使小鼠的血清溶血素提高39.5%-98.0%,腹腔巨噬细胞的吞噬率提高32.5%-51.5%,吞噬指数提高0.9-1.8倍,T淋巴细胞数提高46.8%-87.7%,脾脏白髓淋巴细胞排列密集,红髓内巨噬细胞明显增多,酸性α-乙酸萘酯酯酶(ANAE)阳性淋巴细胞增加7.3%-12.8%。

6.降低胆固醇:将30位高胆固醇、轻度高血脂的男性,分为两组,A组每日服螺旋藻4.2g,持续8星期,血清总胆固醇在4星期内从6.3mmol/L(244mg/dl)降至6.1mmol/L(233mg/dl),降幅达4.5%。B组服4星期便停止,总血清胆固醇降低,后恢复到最初的水平。低密度脂蛋白胆固醇在4星期内显着降低达6.1%,原来高胆固醇水平的人,血清胆固醇降幅更大。 7.对胃的保护作用:钝顶螺旋藻灌胃250-500mg/kg,对吲哚美辛(消炎痛)型、无水乙醇型实验性大鼠胃溃疡模型有明显保护作用;可降低幽门结扎型大鼠溃疡模型的发生率和减少溃疡数,对胃液分泌也有一定的抑制作用;可加速慢性醋酸型大鼠胃溃疡的愈合。

植物文化

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。