冷球蛋白血症

疾病描述

1933年,Wintrobe等首先在一例多发性骨髓瘤患者血清中发现一种遇冷沉淀、温暖后又溶解的蛋白质。1947年,Lerner等命名其为冷球蛋白。正常人冷球蛋白平均含量为5.88±5.33μg/mL。

冷球蛋白可分为两大类三型:第一类为单株型(Ⅰ型),由一种单株的冷球蛋白组成,其组成大多数是IgM或IgG,很少是IgA,偶尔为冷Bence-Jone蛋白。第二类是混合性冷球蛋白,大多数是免疫复合物。混合性冷球蛋白由不同类型的Ig组成,最常见的是IgM-IgG,其它有IgG-IgG、IgA-IgG、IgG-IgM-IgA;此外还有IgG-β脂蛋白、纤维蛋白原或纤维蛋白原复合体-IgM等。混合性冷球蛋白又分二型:①单株成分型(Ⅱ型):由两种或两种以上Ig组成,其中一种是单株,最常见的Ⅱ型冷球蛋白是IgM-IgG。②多株成分型(Ⅲ型):由两种或两种以上Ig组成,其中任何一种都不是单株,最常见的是IgM-IgG。

病因及分类

1.病因 将Ⅱ、Ⅲ型称为混合型冷球蛋白血症。其中病因不明者归于原发性混合型冷球蛋白血症。但是,1990年以后经临床及血清学研究证实,其大多数是由于丙型肝炎病毒(HCV)感染所致。冷球蛋白血症患者血清中易检出HCV抗体和HCVRNA,在冷球蛋白中,HCV抗体和HCVRNA也分别以10倍、1000倍浓缩状态存在。但是HBV的检出率较低。为何HCV阳性者中易出现冷球蛋白血症,这是因为HCV也感染至B淋巴细胞,使其被激活而产生单克隆性免疫球蛋白和多克隆性lgMRF所致。实验证实,Ⅱ型冷球蛋白血症患者的IgM RF易与肾小球系膜细胞的纤维连结蛋白(fibronectin)结合,这可能就是冷球蛋白血症易致肾炎的理由。Johnson等明确了HCV是膜性增生性肾小球肾炎的原因,患者血清中有很高的冷球蛋白检出率。另外,Yamade等在HCV相关的膜性增生性肾小球肾炎的肾小球沉积物中证实了有HCV的存在。

Ⅰ型 由单克隆性IgG与单克隆性IgG结合,或单克隆性IgM与单克隆性IgM结合而成。认为是免疫球蛋白以生化学方式结合,类风湿因子(RF)阴性。原发疾病有多发性骨髓瘤、浆细胞病(Waldenstrm巨球蛋白血症)、B淋巴细胞瘤及良性单克隆性球蛋白血症等。该型占24.5%,很少伴有肾炎。

Ⅱ型 是由多克隆性IgG与单克隆性IgM RF结合而成的冷球蛋白血症。基础疾病有B淋巴细胞瘤、干燥综合征、乙型和丙型肝炎及EB病毒感染等,该型占25.5%。Ⅲ型 由多克隆性IgG与多克隆性IgM结合而成。见于SLE、结节性多动脉炎、干燥综合征等自身免疫性疾病、感染性疾病以及慢性炎症性疾病等,该型占50%。

疾病生理

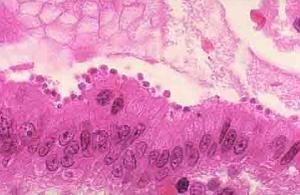

冷球蛋白血症最大特点是在低温条件下球蛋白发生沉淀,尤其在I型冷球蛋白血症中更是重要的发病机理之一。多种因素如pH、溶剂离子强度和Ig结构特性等均可影响冷沉淀,但机理尚不清楚。免疫复合物沉积是混合性冷球蛋白血症的主要致病机理,其在血管和组织中沉积并激活补体引起弥漫性血管炎,故常累及皮肤、肾及关节、淋巴结、肝脾和神经系统损害。患者的网状内皮系统不能有效清除免疫复合物,致使其在组织中沉积的时间延长。在这一部位,IgM的多价性使更多的抗原—抗体复合物聚集而致免疫复合物增多,同时局部因素如低体温及高蛋白浓度有助于这一作用;此外,由于补体被免疫复合物激活后,无调理作用,使C3、C4固定在周围组织,导致组织损伤,其它如低补体血症、红细胞表面补体受体1降低和免疫复合物本身的特征最终都使免疫复合物清除率降低,而导致更严重而持久的组织损伤。病理变化:表皮无明显变化,真皮及皮下组织小血管内有嗜酸性无定形均一的蛋白性物质沉着,栓塞血管。可以是白细胞碎裂性血管炎,也可以是混合性或淋巴细胞性血管炎。受累血管常是细静脉,位于真皮乳头层至皮下组织。

症状体征

(一)皮肤表现为散在炎症性红斑、紫癜、丘疹或斑片,可见皮肤梗塞、出血性痂、溃疡和瘢痕及炎症后色素沉着。亦可有荨麻疹、肢端紫绀、网状青斑等。口腔粘膜常见紫癜、溃疡等。皮损有疼痛、触痛、灼热感或瘙痒。

(二)关节关节痛是混合性冷球蛋白血症的常见症状,常发生在手、膝关节,为多关节痛,对称或不对称,偶有关节红肿。(三)肾表现为急性和慢性肾炎,也可为肾病综合征、肾衰。

(四)神经系统主要为周围神经病变,包括双侧或单侧感觉及运动障碍,如感觉异常或麻木,腱反射消失,肌萎缩、肌力减退,肌电图符合周围神经损害。中枢神经系统损害较少见,有偏瘫、脑血管意外、昏迷和精神异常等。

(六)实验室检查

1、冷球蛋白测定90%以上Ⅰ型和80%以上Ⅱ型患者血中冷球蛋白含量>1mg/mL,80%以上Ⅲ型患者则<1mg/mL。

2、IglgM常增高,部分患者IgG和IgA增高。

4、血沉常增快,血红蛋白量降低,血小板减少,血凝障碍,性病研究实验室试验(VDRL)假阳性反应,γ球蛋白增高,类风湿因子常阳性且滴度较高。

诊断检查

一.临床表现

1.皮肤表现:紫癜,常发生于下肢;皮肤、黏膜溃疡,以踝部尤其外踝多见,也可见于其他暴露部位,如鼻、耳、口腔等,少数可发生肢端坏疽。

2.雷诺现象:约占28%~50%。

3.关节表现:占35%~72%a

4.肾损害:占8%~57%,表现为继发于免疫复合物沉淀的肾小球肾炎。

6.其他:腹痛、出血、血栓形成、肝脾大、淋巴结肿大,肝功能异常,主要为血清碱性磷酸酶升高。

二.实验室检查:

2.丙种球蛋白增高。

3.免疫学检查血清补体减低,尤其是C4降低。类风湿因子、抗核抗体、冷球蛋白阳性。

4. 冷球蛋白测定将病人的血清置于4℃至少12h健康搜索,个别情况甚至需要1周才能将冷球蛋白沉淀下来火罐网以便检测火罐网正常人<10mg/L而本病患者常在250mg/L以上健康搜索

5. 免疫球蛋白测定IgM常增高,部分IgG和IgA增高火罐网。

6. 补体测定Ⅰ型正常勱,混合型者补体常下降

四.诊断要点:

1.根据皮肤紫癜,可伴有关节痛、雷诺现象、皮肤溃疡、肾炎、肝脾大、淋巴结肿大、肝功能异常、外周神经病变等,加之冷球蛋白、类风湿因子阳性,血清补体减低等可考虑本病的诊断。

2.关节痛是混合性冷球蛋白血症患者的常见症状,常发生在手、膝关节,为多关节痛,对称或不对称,偶有关节红肿。

4.神经系统主要为周围神经病变。其它如肝脾肿大、严重腹痛、心包炎和全身淋巴结肿大等。

5.实验室检查90%以上Ⅰ型和80%以上Ⅱ型患者血中冷球蛋白含量>1mg/ml,80%以上Ⅲ型患者则<1mg/ml。

鉴别诊断

1.冷凝集素血症: 是由于血清中高效价凝集素受冷后,小血管内发生的自身凝集现象,突出症状为肢端及鼻,耳处发绀现象,伴麻木感和疼痛感,并看见溶血性贫血和阵发性血红蛋白尿。

治疗

一、方案:治疗原发病。轻症者可采用非皮质类固醇抗炎药和对症处理。重症者如混合性冷球蛋白血症,采用皮质类固醇(泼尼松15~80mg/d,或冲击疗法)、免疫抑制剂、抗疟药、血浆置换。Casato等(1990)报道用α或γ干扰素治疗有效。

要点:应治疗原发病。避免寒冷,注意保暖。可选用皮质类固醇激素,免疫抑制剂如苯丁酸氮芥、环磷酰胺、硫唑嘌呤,青霉胺等,亦可用血浆交换法。

二、原则:

冷球蛋白血症多发生于中年女性。不伴随任何明确疾病的冷球蛋白血症,称原发性冷球蛋白血症;伴随于某种疾病的冷球蛋白血症称继发性冷球蛋白血症,多见于自身免疫性疾病和感染性疾病。

5.病情严重者可血浆置换。

预后及预防

1.预防:避免寒冷,注意保暖。

2.预后:据DA’mico等报告,急性肾炎和肾病综合征发病后,约1/3的病例达到完全或部分缓解,另外30%不具活动性,又有20%的病例加重与缓解反复,常有肾功能低下。他们观察了伴有肾病变的混合型冷球蛋白血症100余例的经过,结果10年后死亡率30%,其预后未必很差。

相关药物

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。

上一篇 鳢鱼肠

下一篇 拉休尤-格拉哈姆-利特尔综合征