组织胞浆菌病

病因病理

组织胞浆菌病是一种原发性真菌病。主要分布在美国密西西比河和俄亥俄河流域。在中国十分罕见,至中国内个案报道共11例。本病由荚膜组织胞浆菌感染引起。该菌属双相性真菌,在组织内呈酵母型,在室温和泥土中呈菌丝型。有人认为只有酵母型致病,而菌丝型无致病性。当人们吸入本菌的孢子后,首先引起原发性肺部感染,健康人常不治自愈。但免疫功能低下或缺损者,如恶性病,或用大量皮质激素和免疫抑制剂,或吸入大量孢子后,形成肺部病灶,通过淋巴或血行播散到全身。大多数患者无需治疗而自愈。重症者以两性霉素B疗效最佳,但也可用氟胞嘧啶、酮康唑及克霉唑等。急性肺型患者,症状持续2周以上,用两性霉素B,总剂量0.8~1.0g;肺部病变伴严重肺功能减退者,予强的松60~80mg/d。播散型给予两性霉素B,成人一个疗程(10周),总量2.0g,分次静滴;儿童1mg/kg/d,至少6周。慢性肺型,尤其是有空洞者,治疗同播散型;化疗无效伴持续咯血或继发感染,或因肺组织破坏引起症状,宜手术切除。

组织胞浆菌病是一种原发性真菌病。主要分布在美国密西西比河和俄亥俄河流域。在中国十分罕见,至中国内个案报道共11例。本病由荚膜组织胞浆菌感染引起。该菌属双相性真菌,在组织内呈酵母型,在室温和泥土中呈菌丝型。有人认为只有酵母型致病,而菌丝型无致病性。当人们吸入本菌的孢子后,首先引起原发性肺部感染,健康人常不治自愈。但免疫功能低下或缺损者,如恶性病,或用大量皮质激素和免疫抑制剂,或吸入大量孢子后,形成肺部病灶,通过淋巴或血行播散到全身。大多数患者无需治疗而自愈。重症者以两性霉素B疗效最佳,但也可用氟胞嘧啶、酮康唑及克霉唑等。急性肺型患者,症状持续2周以上,用两性霉素B,总剂量0.8~1.0g;肺部病变伴严重肺功能减退者,予强的松60~80mg/d。播散型给予两性霉素B,成人一个疗程(10周),总量2.0g,分次静滴;儿童1mg/kg/d,至少6周。慢性肺型,尤其是有空洞者,治疗同播散型;化疗无效伴持续咯血或继发感染,或因肺组织破坏引起症状,宜手术切除。

病理本病可由呼吸道、皮肤粘膜、胃肠道等传入,流行区患者及感染动物粪便排泄物均可带菌,鸡窝也潜藏此菌。当菌侵入人体后,视患者抵抗力而呈局限原发或播散感染,一般男性患者较多见。

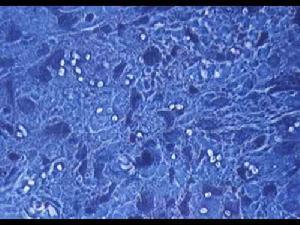

本菌所侵犯的各器官,病理改变基本一致。开始为中央部分增生,吞噬细胞内有或多或少的真菌。其后发生组织坏死,周围呈肉芽肿样变化,最后则愈合或纤维化。原发性接触性组织胞浆菌病呈非特异性炎性浸润,间或可见有巨细胞及坏死区。

临床表现

播散型 常并发于网状内皮系统疾病,病情危重,婴幼儿和年老者易得,有显著的全身症状如发热、寒颤、咳嗽、疲倦、乏力、呼吸困难、胸痛、腹痛、头痛、消瘦、腹泻,有时大便带血。病程急缓不一。多有肝、脾及淋巴结肿大,低色素性贫血。白细胞减少,淋巴细胞增多,血小板减少等。婴儿患儿很似严重的粟粒性结核如面色苍白、消瘦、盗汗、肝、脾及淋巴结肿大等。部分儿童伴有皮肤粘膜损害。

播散型 常并发于网状内皮系统疾病,病情危重,婴幼儿和年老者易得,有显著的全身症状如发热、寒颤、咳嗽、疲倦、乏力、呼吸困难、胸痛、腹痛、头痛、消瘦、腹泻,有时大便带血。病程急缓不一。多有肝、脾及淋巴结肿大,低色素性贫血。白细胞减少,淋巴细胞增多,血小板减少等。婴儿患儿很似严重的粟粒性结核如面色苍白、消瘦、盗汗、肝、脾及淋巴结肿大等。部分儿童伴有皮肤粘膜损害。

1.急性肺组织胞浆菌病 起病很急、伴有全身不适、发热、寒颤、咳嗽、胸痛、出汗、呼吸困难。但阳性体征很少,胸部X线检查可见散在的结节状阴影或局限性肺部浸润。

原发性肺部感染的基本病变是病灶性肉芽肿伴以肺门淋巴结炎。肺部肉芽肿性损害的多少与吸入致病菌的量有关。这种急性型是一种良性过程,大都自行缓解,仅有0.1%~0.2%的可能性发展成全身性疾病。

慢性肺组织胞浆菌病 其临床表现很似慢性肺结核,如咳嗽、胸痛、发热、寒颤、呼吸困难、咯血、虚弱、疲倦乏力、盗汗、体重下降等,可借免疫学实验协助诊断,查痰找到真菌更可确诊。

2.病程缓慢,数年后,其肺部可有进行性、退化性病变,病程可达1~10年左右,本型可由肺部原发病灶蔓延所致,也可为二重感染。任何年龄均可患病,但两岁以下的婴幼儿最多见。病死率很高。

皮肤型 多见于成人,皮肤损害以面部及颈部为多,也可波及口、鼻、咽喉,男性外生殖器及四肢等处,表现为溃疡、肉芽肿、结节、脓肿或坏死性丘疹等,局部淋巴结明显肿大,并有液化性坏死。一般无全身症状。

鉴别诊断

诊断主要根据从痰、周围血液、骨髓、淋巴结穿刺物、活检等标本中找到细胞内的酵母型菌,再结合临床症状和培养检查。显微组织病理学检查,血清试验最终应以培养阳性来确证。

各个时期应与肺结核鉴别。肺结核是结核分枝杆菌引起的肺部疾病。主要是由开放性的病人咳嗽、打喷嚏时散播的带结核杆菌的气溶胶进行传播。

急性期应与病毒、细菌性及其他真菌性肺部炎症以及弥漫性肺部纤维化、类脂质性肺部病变等相鉴别。

急性播散性组织胞浆菌病有脾肿大、淋巴结病变、贫血及白细胞减少时,应与内脏利什曼病、淋巴瘤、传染性单核细胞增多症、马内菲青霉病、痢疾、布鲁菌病等鉴别。

出现皮肤及黏膜损害,应与肿瘤、孢子丝菌病、梅毒、细菌性蜂窝织炎、皮肤结核、弓形虫病或其他系统性真菌感染等相鉴别。必须与结核,类肉瘤,淋巴瘤或白血病等其他原因引起的肾上腺功能不全区别。儿童患者的临床表现颇似血液病或结核病等,须加鉴别。确定诊断需作真菌检查。

检查化验

胸部X线检查、电子计算机体层照相术:观察肺、肝、脾等脏器可有许多钙化点。纵隔组织胞浆菌病还包括纵隔的肉芽肿和纤维化性纵隔炎。

血清学试验:对菌丝型抗原测定为1∶4和对酵母型抗原为1∶16,是疾病活动的有力证据。血清乳胶微粒凝集试验适用于早期急性感染。补体结合试验对播散性病例诊断和预后有价值。琼脂凝胶双相扩散试验比补体结合试验更具有特异性,但与芽生菌和球孢子菌病有交叉反应,因此必须同时作组织胞浆菌素、芽生菌素及球孢子菌素皮肤试验,以便鉴别。

血清试验宜在组织胞浆菌素皮试前进行,以免因皮试激发效价升高,出现假阳性。组织胞浆菌素皮内试验阳性表示过去或现在有感染,适用于普查。

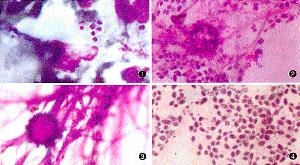

病菌的涂片或培养:

痰、尿、血、骨髓、胸水及其他分泌物涂片或培养分离出荚膜组织胞浆菌,或病理组织切片发现酵母型真菌。荧光抗体检查标本及组织切片中的病原菌有鉴定价值。

活检:纤支镜活检和灌洗物培养有确诊价值,更适用于未钙化结节病灶和空洞型病变。浅表淋巴结活检,肝、脾、肺等穿刺活检对确诊很重要,但内脏穿刺宜慎重。

显微组织病理学检查:经特殊染色的组织标本(Gomori乌落托品银染色,PAS或Gridley银染色)可见巨噬细胞,血单核细胞或中性细胞内具有特征性成簇的,小而卵圆形的酵母菌。伴有艾滋病的广泛感染患者,外周血或血沉棕黄层经赖特或吉姆萨染色可见细胞内的酵母菌。用酶测定或放射性免疫测定,可从血清,尿,脑脊液或支气管肺泡洗出液标本中检出组织胞浆菌抗原。尽管有报道检测组织胞浆菌抗原是敏感和特异的,但已发现与其他真菌(如粗球孢子菌,皮炎芽生菌,巴西副球孢子菌,马内菲青霉菌)存在罕有的交叉反应。然而,该项检测目前只在印第安纳波利斯的组织胞浆菌病参照实验室进行,其结果尚未被其他实验室重复。

并发症

严重并发症是很少见的。少数病例可以转为慢性或表现为皮肤粘膜溃疡或肉芽肿,出现于口腔、舌、咽喉、胃肠、外生殖器或皮肤,骨和关节很少被波及。

肺部并发症:在肺腔壁的内层形成纤维组织,使肺部组织留下疤痕。肺部肿大,淋巴结肿大挤压了食道、心脏或肺部,影响它们发挥正常功能。继发肺部感染,如果感染扩散到眼部,眼组织胞浆菌病综合征可能导致失明。纤维增生性纵隔炎,最终可引起循环障碍。

治疗预防

支持治疗

急性原发性组织胞浆菌病一般不需进行抗真菌治疗。只要卧床休息,加强营养等支持疗法,即可逐渐痊愈。加强营养,给富有营养的饮食和适量的维生素B和C,必要时可输液、输血或血浆等。

抗生素治疗

目前治疗组织胞浆菌病以氟康唑、两性霉素B、酮康唑、5-氟胞嘧啶等的疗效最佳。对于播散性病变、慢性空洞性病变、皮肤黏膜或系统性感染者,则应进行抗真菌药物治疗。两性霉素B、酮康唑、5-氟胞嘧啶等均有较好的疗效。首选药物是两性霉素B,对原发性病例,其总量应达0.5g,对慢性病例应达1~2g。对波及脑部的少见病例,可考虑鞘内注射。对心内膜炎患者,总量1~2g仍显不足,此时应与手术结合治疗。咪康唑、酮康唑及氟康唑等可口服治疗,副作用比两性霉素B小。

对慢性型治疗可使组织胞浆菌培养转阴,病程变慢或停止,但不能改善纤维化病变。两性霉素B或伊曲康唑对本病有效,但复发常见。治疗严重的弥散性病例首选两性霉素B,较轻型病例可选用伊曲康唑。对有艾滋病的患者,由于最佳的治疗持续时间不清楚,因此,可用伊曲康唑进行无限期的治疗以防止复发。氟康唑疗效较差。间歇性静脉注射两性霉素B可用于对唑类药物不耐受的艾滋病人的长期抑制疗法。

手术治疗

当经药物治疗临床症状停止发展后,对大的肺部空洞及肉芽性损害可考虑手术切除。为了防止手术时病变加剧或播散,可预防性地运用两性霉素B。

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。