孢子丝菌病

简介

引发疾病

孢子丝菌病(Sporotrichosis),是由申克氏孢子丝菌所引起的皮肤、皮下组织及其邻近淋巴系统的慢性感染。

由申克氏孢子丝菌引起的慢性皮肤、皮下组织及其附近淋巴管的感染。本病在中国散在发病,但多见于东北及长江以南沿海地区。孢子丝菌寄生于植物、土壤中,皮肤外伤可感染此病。真菌镜检不易找到病原体,需作真菌培养,取脓液、组织块作真菌培养,鉴定菌种即可确诊。常见的孢子丝菌病有皮肤淋巴管型,沿局部淋巴管有许多皮下结节,可穿破皮肤,出现肉芽肿及化脓损害。还有固定型,只局限于一处,多发于面、颈、躯干等处,常是浸润性肉芽肿红色斑块样。还可侵犯粘膜、骨、关节,也可有系统性损害。治疗主要用碘化钾内服,也可用局部热疗。试用灰黄霉素、二性霉素B均有一定效果。

分布情况

孢子丝菌病分布很广。本病在中国散在发病,但多见于东北及长江以南沿海地区。此病在20世纪60年代还较少见,但70年代发

病已明显上升。可发生于任何年龄组,从婴幼儿到老人,无性别差异。地理分布以温热带多见。职业特点以农民或在阴暗潮湿环境中工作及园林工作者为多。本病曾在南非金矿中有大流行。

病变类型

原发性孢子丝菌病有3种病变类型:①支气管肺炎型:起病急,似急性细菌性肺炎。出现发热、咳嗽、咳痰、疲倦乏力、胸部不适、疼痛等。有时局部可闻及湿性啰音。②慢性空洞型:多数由肺炎型病变迁延而致,肺内结节性病灶融合、软化、坏死,当坏死物破溃入支气管,局部即形成薄壁空洞。临床上病人主要为低热或中等度发热、咳嗽、咳痰、间歇性胸闷、呼吸困难、发绀或呼吸衰竭,甚至死亡。③淋巴结肿大型:主要病变位于肺门或纵隔淋巴结,多数起病隐袭,于体检X线检查时偶然发现肺门或纵隔

阴影增大。部分病例可因肿大的淋巴结压迫支气管,导致阻塞性肺病变,出现咳嗽、咳痰、不同程度的发热和胸闷、气急等。

播散型孢子丝菌病,多见于糖尿病、艾滋病、长期应用肾上腺皮质激素和免疫抑制剂等免疫功能低下患者。除肺内病灶广泛严重外,常伴有皮肤、骨骼、肌肉以及肝、肾、脑等重要脏器的侵犯,表现为急性起病,高热、严重乏力、厌食、体重减轻、关节僵直、肌肉骨骼疼痛、黄疸、肾功能损害或全身衰竭。如不积极治疗多数于起病后短期内死亡。

症状体征

根据孢子丝菌侵犯部位及机体抵抗力的不同,孢子丝菌病可分为如下类型:

1.皮肤淋巴型是孢子丝菌病最常见的一型,好发于四肢。近年来,发生于面部者增多,四肢以右上肢为多见,可在前臂、手背或手指部,也可在小腿或踝部,常为单侧性,多有外伤史。自从患者接触有菌土壤或植物后,第1个病灶可于感染后8~20天出现,潜伏期也有长达6个月之久的。开始为圆形、坚韧无痛的皮下结节,表面淡红色,与表皮不粘连。其后,结节逐渐隆起附着于皮肤,表面呈紫红色,最后为黑色及坏死,形成溃疡;溃疡表面有稀薄脓液,上覆厚痂。

再经1~2周,新的结节沿淋巴管方向蔓延,向心性成串排列,数目有多有少,节间距有长有短。一般在腋下或腹股沟淋巴结被侵袭前,病情停止发展。少数患者淋巴结受累可发生化脓坏死。如发生于面部,常在鼻尖、鼻根部再向两颊发展。此型很少引起血行播散,常可见老的损害愈合,新的损害继续发生。

2.局限性皮肤型又名固定型孢子丝菌病。特点为皮损多固定在初发部位,不侵犯附近的淋巴结,皮损形态多变,常可分为如下几个亚型:

①结节亚型:好发于皮肤角质层较薄部位,如腕、臂、颈部,呈暗红色结节,表面可有脱屑,如有溃破,上覆厚痂。

②肉芽肿亚型:表现为肉芽肿损害,为慢性增殖性病变,可伴渗出结痂。

③浸润斑块亚型:为较大斑块,直径2~3cm,高于皮面,呈暗紫红色,基底有浸润,表面高低不平。

④卫星状亚型:常为一结节或肉芽肿损害,周围有针头至绿豆大红色丘疹,呈卫星状。

⑤疣状亚型:发生于角层较厚处,如手、足背、指端,如寻常疣样角质增生。

⑦痤疮亚型:皮损为丘疹、脓疱,较表浅,好发于眼睑、颈部、手背部。

⑧红斑鳞屑亚型:皮损如银屑病或酒渣鼻。固定型孢子丝菌病的损害表现形态多变,易误诊。

3.皮肤黏膜型常继发于全身播散性病变,发生于口、咽喉、鼻。开始为红斑,以后可呈溃疡或化脓性病变,最后可形成肉芽肿、乳头瘤样损害,伴有疼痛,附近淋巴结可肿痛。

4.皮外及播散型

①骨、骨膜及滑膜孢子丝菌病多由皮下组织病变波及骨膜、滑膜,常累及骨质,可发生于掌指骨、跖趾骨及尺骨、股骨等。关节孢子丝菌病可引起关节肿胀、运动受限,伴关节腔积液,穿刺培养阳性。

②眼及其附件孢子丝菌病常无其他部位的孢子丝菌病,多属原发性感染,可波及眼睑、泪囊、结膜,皮损为溃疡或树胶肿性损害。

③系统性孢子丝菌病较少见,可以经血源播散,波及皮肤、骨骼或肌肉,甚至引起肾炎、睾丸炎、附睾炎、乳腺炎,偶可波及肝、脾、胰、甲状腺及心肌。此型常发生于糖尿病、结节病及长期应用皮质类固醇激素治疗的患者。

疾病病因

孢子丝菌病是由申克(Schenck)孢子丝菌所致的皮肤、皮下组织及其附近淋巴管的慢性感染。申克孢子丝菌是一种存在于土壤、木材及植物的腐生菌,为双相型真菌,即在人体内为酵母型,在人体外呈菌丝型。归属于真菌门,半知菌亚门,丝孢菌纲,丛梗孢目,丛梗孢科。在涂片上革兰染色可见在中性粒细胞或大单核细胞内有革兰阳性的卵圆形小体,在葡萄糖琼脂培养基上室温培养2~3天即可生长。本病主要通过损伤的皮肤或黏膜、上呼吸道和消化道而感染。当病菌由损伤处进入组织,即可引起局部化脓病变。有些则沿淋巴管蔓延,也有少数病例由血液循环播散全身,引起系统性孢子丝菌病。申克孢子丝菌属于真菌门,半知菌亚门、丝孢菌纲,丝孢菌目,丛梗孢科,孢子丝菌属,为双相型真菌,在组织内为酵母型,温室培养为菌丝型。

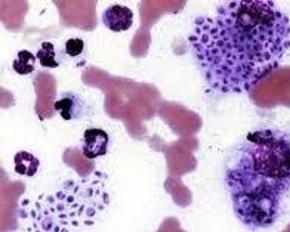

孢子丝菌病主要侵犯皮肤、黏膜、局部淋巴系统,引起肉芽肿性损害。肺内病变初期为段性分布的支气管炎和支气管肺炎。病理变化为非特异性炎症改变,浸润的炎症细胞包括中性粒细胞、淋巴细胞、浆细胞及少量类上皮细胞。随病程迁延,形成慢性非特异性肉芽肿,导致结节性肺炎,典型病变由内向外依次为:中央区为慢性化脓区,主要由中性多核白细胞所组成的小脓疡,并混有少数组织细胞和淋巴细胞;周围有大量上皮细胞和多核巨细胞;外围主要为淋巴细胞和成纤维细胞。活检组织切片先以淀粉酶在37℃处理1h后作PAS染色,可见4~6μm大小的圆形或卵圆形小体,有时尚可见4~8μm长的雪茄烟形小体及星状小体。

诊断检查

主要根据病史中外伤史;工作中有土壤、木材、植物、仙人掌等接触史;临床表现有典型皮损,加上实验检查及病理检查进行综合性诊断。其中实验室检查最为重要,临床实践中必须注意以下几个方面:当加入维生素B时,可促使色素的产生。

①无色素的孢子丝菌须与念珠菌鉴别。根据孢子丝菌为双相菌,菌落形态、颜色,镜下梅花形排列的梨状小分生孢子,不难鉴别。

实验室检查:

①标本采集:自皮肤损害黑点及未破溃的结节中采集脓液或血液,其他尚有痰、血、骨髓、脑脊液或皮肤活组织、内脏组织。

②直接检查时,孢子极易和其他结构混淆,尤其孢子数量很少时,常难以辨认。因此应做培养才能确诊。

③沙氏琼脂培养基中,37℃和25℃菌落形态相同,但部分固定型孢子丝菌皮损中的菌株在37℃时不能生长,最好分别放于2个温箱中加以培养。

③沙氏琼脂培养基中,37℃和25℃菌落形态相同,但部分固定型孢子丝菌皮损中的菌株在37℃时不能生长,最好分别放于2个温箱中加以培养。

④当培养基加入青霉素时,可以刺激孢子丝菌的生长。本病应与结核、梅毒、足菌肿、芽生菌病、皮肤肿瘤、脓皮病等鉴别。

病原学检查:

(1)直接镜检:取痰液、脓液或活检组织直接涂片,作革兰染色或PAS染色,在多核细胞内或大单核细胞内或细胞周围,可见有革兰染色阳性、圆形或梭形,直径2~5μm小孢子。偶见菌丝及星形体。

(2)细菌培养:

①葡萄糖蛋白胨琼脂培养基上,室温下,即有菌体生长。6天后菌落0.5cm直径大小,呈灰褐色膜状菌落,微高于培养面。10后菌落达1.5~2.0cm直径,表面分3带,边缘为膜状白色晕;中带为暗褐色;中央隆起,有皱褶,高低不平,间有少数成刺状菌丝。2周的菌落呈黑褐色,边缘有下沉现象。取材检查时,菌落黏性很大,不易取出。镜检可见直径2μm的细长分隔菌丝。分生孢子柄从菌丝两侧长出,与菌丝成直角,在顶端有3~5成群梨形小分生孢子(2~4)μm×(2~6)μm大小,排列成梅花样。

②胱氨酸葡萄糖血琼脂或脑心浸液葡萄糖血琼脂基上,37℃培养,呈白色菌落,镜检为圆形或梭形孢子,有时出芽,革兰染色阳性。

③电镜检查显示圆形或卵圆形小孢子和细长分隔菌丝孢子,电子密度高,呈辐射形状,中心暗,外套附于细胞壁外侧。菌体细胞壁为中等电子密度,胞质呈微细颗粒状,内有线粒体,内质网和空泡。出芽方式为内分芽型,双相性移行时菌丝机械性断裂为菌丝断片,分生孢子形成上具有多形性。菌丝相中,可见假轴状分生孢子柄,并形成多个顶生分生孢子。

鉴别诊断

从本病临床特点结合真菌检查,诊断并不困难。但应与兔热病、炭疽及其它细菌性疾病相鉴别。一般从临床看,后述各病的发病较急,查菌及血清学检查也可资鉴别;对其它真菌病如着色真菌病、芽生菌病、足菌肿、副球孢子菌病及肉芽肿性毛癣菌病等均可由临床及实验室检查真菌等进行鉴别。对梅毒树胶肿、皮肤结核、脓皮病、马鼻疽、溴疹等可由临床结合真菌检查及血清学检查来鉴别。此外,尚应与结节病、肿瘤等相鉴别。

并发症

亦称树胶肿型孢子丝菌病。约占各型病例的75%。由外伤处植入,约经5~180d,平均21d左右局部出现一小而硬可推动的无痛性皮下结节,呈红、紫或黑色,穿破皮肤后成为孢子丝菌下疳。有时初起即为溃疡,历数周至数月可愈合并在它处出现新的损害。当病程历久,尚可沿其引流的淋巴管出现许多类似皮下结节。典型病例常侵犯指或腕部,损害连成一串结节,直至臂部,有如“电话线”样。一般后起损害较少溃破,可持续数月、数年。

(二)固定型皮肤孢子丝菌病

在本病流行区,人们由于获得抵抗力,患本病后可不波及淋巴管而局限于一处,故名。常好发于面、颈、躯干,损害呈溃疡、肿胀状、疣状、痤疮样、浸润性、肉芽肿性或红斑样斑块,或呈鳞屑性斑片、丘疹、小结节,也常见卫星状损害。有些地区这型可占患者总数的40%~60%,一般约占20%~25%。在我国江苏北部,此型约占30%或更多。其临床表现多样,可呈结痂渗出性斑块、疣状皮肤结核样,或如丘疹坏死性结核疹、结痂性梅毒疹、着色真菌病及皮肤黑热病样。有时可自愈,也可持久不愈或愈后又在局部呈其它形态复发,此型一般不引起全身播散。

(三)皮肤粘膜孢子丝菌病

此型少见,偶可继发于全身播散。在口腔、咽喉部或鼻部损害初呈红斑、溃疡或化脓性损害,后来变成肉芽肿性、赘生性或乳头瘤样损害。常有疼痛,局部红肿,附近淋巴结肿且硬。粘膜孢子丝菌病有时可如阿夫他溃疡、口腔扁平苔藓或继发性皮肤黑热病,可愈合结疤,但局部仍有菌存在。

1.骨、骨膜及滑膜孢子丝菌病据报告,30例皮外型中80%是骨孢子丝菌病,且多有皮肤及皮下组织病变,也可波及骨膜及滑膜致残毁性关节炎。骨常波及指骨、趾骨、跖骨、尺骨、桡骨及股骨、肋骨等。关节孢子丝菌病可致肿痛及运动受限并常有关节腔积液,穿刺液可培养出孢子丝菌。一般来说在皮外型孢子丝菌病中的病菌较皮肤型为多。

2.眼孢子丝菌病已报告50余例,波及眼睑、泪囊、结膜者占2/3。70%无其它部位孢子丝菌病,故属原发感染,且很少有附近淋巴结病变。如48例中仅5例有淋巴结肿大。其损害呈溃疡或树胶肿性,病程与原发皮肤型相同。

3.系统性孢子丝菌病较少见,主要发生在糖尿病、结节病及长期使用皮质类固醇患者中。此型较皮肤型含菌量更多,病理切片更易找到菌。可由血源播散而波及皮肤、骨骼或肌肉,也可致肾炎、睾丸副睾炎、乳腺炎,偶可波及肝、脾、胰腺、甲状腺及心肌等,播散时常发生高热(39℃以上)、厌食、体重减轻及关节僵直等。

4.孢子丝菌脑膜炎极少见。可致眩晕、头痛、精神错乱、体重减轻等。脑脊液中蛋白可超过400mg/100mL,细胞数达200~400/mL,主要为淋巴细胞,培养可找到申克孢子丝菌。尸检可见大脑皮质散布许多肉芽肿性小脓疡。

由播散波及肺者极少见,迄今仅报告30例。主要由吸入孢子而发病。多见于酗酒者。

分两型:

1.慢性空洞型病程如其它肺真菌病,起病为急性肺炎或支气管炎伴发热、咳嗽、乏力等,好发于肺炎,常误诊为结核,当变成慢性肺炎有结节性损害、薄壁空洞、纤维化及胸水时才被重视,发展严重时空洞增多致干酪样坏死而致死。

2.淋巴结病变型肺门淋巴结、气管支气管淋巴结可先被波及,有时可致支气管堵塞或自愈,常误诊为原发肺结核,1∶100OT试验阴性。有时病程可迅速发展。在X线检查时,第一型见急或慢性肺炎,其广布的粟粒性浸润可如肺结核,其局限病灶可如肿瘤,两者均可发展成空洞;第二型主要是纵隔变宽,可历时甚久,有时也可见散在阴影和肺不张,提示有淋巴结及肺实质的感染。

治疗方案

1.内服药

(1)碘化物:5%~10%碘化钾3g/d,可渐增加到6~8g/d,损害消失可继服2~4周,一般疗程2~3个月。碘化钾饱和液10滴/次,3次/d,可渐增加到40滴,3次/d,一般1周见效,1~2个月可治愈。口服碘化钾有消化不良或恶心、呕吐、胃纳不佳等胃肠道反应时,可用碘化钠1g/d静脉推注。如患者有肺结核,碘化钾不宜应用。

(2)灰黄霉素:效果较差,一般不用。对碘过敏者可考虑,0.8g/d,持续1~3个月。

(4)伊曲康唑:①淋巴管型:100~200mg/d,持续3~6个月;②固定型:50~100mg/d,持续3~6个月。

(5)特比萘芬:2次/d,每次0.25g,一般服1~2个月。

(6)氟康唑:200~400mg/d。

(7)两性霉素B对皮肤淋巴管型及播散型孢子丝菌病可以应用。首次剂量3~5mg,成人可加到30~35mg,持续1~2个月。

2.外用药

2%碘化钾或0.2%碘溶液可外用;2%球红霉素二甲亚砜透剂,2次/d;两性霉素B250~500mg,二甲亚砜30ml,甘油20ml,水50m1,配制成透剂外用;温热疗法45℃电热器局部加温,3次/d,每次60min,对孤立损害有效。

预防治疗

一、10%碘化钾溶液为首选药物,10~20ml 口服3/日,饭后服药,并从小剂量开始,逐渐增量。如病人可以耐受,治疗应延长至临床治愈后4~6周。

三、特比萘芬250mg口服1/日,连续3个月。

四、5-FC口服 1.5~2g/日,可与酮康唑合用,200mg/日,连续2~3个月。

五、二性霉素B适用以上药物治疗无效者,静滴,还可配成0.25%的溶液局部损害内注射。

局部损害可考虑切除治疗,或采用物理疗法、热疗或冷冻治疗。

用药原则

1.皮损局限较小者可选择手术切除,镭射或冷冻治疗;

4.5-Fc常与其他抗真菌药合用,以降低毒副作用,减少耐药;

5.二性酶素B副作用大,仅用于其他抗真菌药治疗无效者;

这是由孢子丝菌引起的深部霉菌病,主要侵犯皮肤,偶尔也可侵犯粘膜,肺、脑膜和其他内脏器官。发病前,皮肤常先有外伤史,再接触带菌的泥土或植物,病菌就从损伤的皮肤进入人体,大约经过1~3周,就在最初侵入的部位产生象疖子样的损害,一般不痛,也不发热,溃破后形成溃疡,流脓不多;也可为丘疹、疣状损害、斑块、菜花样假性肿瘤等。损害可长期固定于一处,或沿淋巴管向上蔓延,产生一串类似损害,数个至数十个排列成条状。 一般以上肢发病的机会最多,下肢次之,近几年来面部也相当多见。 极少数可侵入血液,引起皮肤和内脏的广泛播散。挤出损害中的脓血作培养,常能分离出病原菌,即可确定诊断。 碘化物对本病有特效,一般用10%碘化钾溶液,每次10ml,每日三次,口服,疗程在2~3月。局部温热疗法可起辅助作用。 防止皮肤外伤对预防本病很重要。病人换下的敷料应烧毁,以免污染环境,感染他人。

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。

⑥

⑥ (五)

(五)