苦荞麦

物种起源

形态特征

苦荞麦为一年生草本植物。茎直立,高30-70厘米,分枝,绿色或微逞紫色,有细纵棱,一侧具乳头状突起,叶宽三角形,长2-7厘米,两面沿叶脉具乳头状突起,下部叶具长叶柄,上部叶较小具短柄;托叶鞘偏斜,膜质,黄褐色,长约5毫米。

苦荞麦为一年生草本植物。茎直立,高30-70厘米,分枝,绿色或微逞紫色,有细纵棱,一侧具乳头状突起,叶宽三角形,长2-7厘米,两面沿叶脉具乳头状突起,下部叶具长叶柄,上部叶较小具短柄;托叶鞘偏斜,膜质,黄褐色,长约5毫米。

花序总状,顶生或腋生,花排列稀疏;苞片卵形,长2-3毫米,每苞内具2-4花,花梗中部具关节;花被5深裂,白色或淡红色,花被片椭圆形,长约2毫米;雄蕊8, 比花被短;花柱3,短,柱头头状。

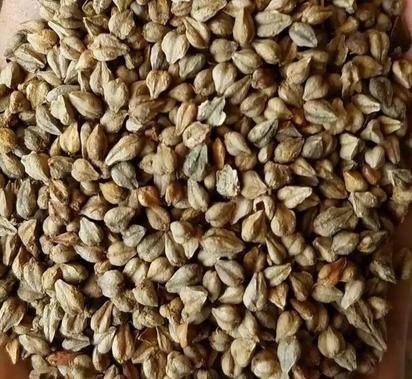

瘦果长卵形,长5-6毫米,具3棱及3条纵沟,上部棱角锐利,下部圆钝有时具波状齿,黑褐色,无光泽,比宿存花被长。花期6-9月,果期8-10月。

生长习性

多生长于海拔500-3900米的田边、路旁、山坡、河谷等地;喜凉爽湿润,不耐高温旱风,畏霜冻。积温10~15℃即可满足其对热量的要求。种子在土温16℃以上时约4~5天即可发芽;开花结果最适宜温度为26~30℃,当气温在-1℃时花即死亡,-2℃时叶甚至全株死亡。

多生长于海拔500-3900米的田边、路旁、山坡、河谷等地;喜凉爽湿润,不耐高温旱风,畏霜冻。积温10~15℃即可满足其对热量的要求。种子在土温16℃以上时约4~5天即可发芽;开花结果最适宜温度为26~30℃,当气温在-1℃时花即死亡,-2℃时叶甚至全株死亡。

分布范围

国外分布:分布于亚洲、欧洲及美洲。

中国分布地

门头沟、房山、密云、延庆 | |

蓟县 | |

平山、内丘、阜平、涞源、张北、蔚县、涿鹿、赤城、崇礼、兴隆、平泉 | |

浑源、晋城、陵川、和顺、忻州、五台、宁武、五寨、偏关、吕梁、兴县 | |

内蒙古 | |

吉林 | 长白、长岭 |

伊春、呼玛、漠河 | |

江苏 | 镇江 |

临安 | |

松溪 | |

九江、九江、修水 | |

信阳、商城 | |

湖北 | 武汉、兴山、建始、巴东、宣恩、来凤、神农架 |

衡山、邵东、新宁、桑植、江永 | |

始兴、信宜、云浮 | |

广西 | 龙胜 |

都江堰、米易、盐边、峨眉山、洪雅、石棉、天全、宝兴、南江、理县、松潘、金川、马尔康、若尔盖、甘孜、康定、甘孜、德格、巴塘、稻城、得荣、木里、昭觉、冕宁、越西、雷波 | |

嵩明、禄劝、丽江、永胜、思茅、西盟、禄丰、屏边、绿春、河口、麻栗坡、马关、西双版纳、勐海、勐腊、大理、宾川、鹤庆、香格里拉、德钦 | |

拉萨、墨竹工卡、昌都、昌都、贡觉、类乌齐、丁青、察雅、洛隆、乃东、扎囊、加查、浪卡子、江孜、亚东、吉隆、普兰、林芝、工布江达、米林、墨脱、波密、朗县 | |

周至、眉县、凤县、太白、华阴、安塞、南郑、佛坪、靖边、石泉、岚皋 | |

甘肃 | 兰州、永登、榆中、会宁、天水、平凉、华亭、文县、康县、合作、卓尼、夏河 |

固原、泾源 | |

伊吾、阿勒泰 |

繁殖栽培

栽培方法

各地的地形、土质、种植制度差异很大,故播种方法也各不相同。主要有条播、点播和撒播,科学种植苦荞麦应倡导条播。撒播因撒籽不匀,出苗不整齐,通风透光不良,而产量不高;点播太费工;条播播种质量高,有利于全面协调发育。从而得以苦荞麦产量的提高。

各地的地形、土质、种植制度差异很大,故播种方法也各不相同。主要有条播、点播和撒播,科学种植苦荞麦应倡导条播。撒播因撒籽不匀,出苗不整齐,通风透光不良,而产量不高;点播太费工;条播播种质量高,有利于全面协调发育。从而得以苦荞麦产量的提高。

条播

主要是畜力牵引的犁播。根据地力和品种的分枝习性分窄行条播和宽行条播。条播以167~200cm开厢,播幅13~17cm,条播的优点是深浅一致,落子均匀,出苗整齐,在春旱严重、墒情较差时深墒播种、适时播种、保证全苗。条播还便于中耕除草和追肥,条播以南北垄为好。

点播

采取打塘人工点播,这种方式除人工点播不易控制种子量外,每亩的穴数也不易掌握,营养面积利用不均匀,还比较费工,以167~200cm开厢,行距27~30cm,窝距17~20cm,每窝下种8~10粒种子,待出苗后留苗5~7株。

开厢匀播

厢宽150~200cm,厢沟深20cm,宽33cm,每亩播饱满种子3~4kg。

撒播

在一些地区小麦收获后,先耕地随后撒种子,由于撒播无株行距之分,密度难以控制,田间群体结构不合理,密处成一堆,稀处不见苗。田间管理困难,一般产量较低。

在一些地区小麦收获后,先耕地随后撒种子,由于撒播无株行距之分,密度难以控制,田间群体结构不合理,密处成一堆,稀处不见苗。田间管理困难,一般产量较低。

栽培技术

选种

选用良种是投资少、收效快、提高产量的首选措施,苦荞品种各有不同的适应性,因此要因地制宜。在二半山区选用抗逆性强,丰产性能好的品种,能获得较高的产量。在高二半山区选用耐寒耐瘠的品种,能获得较稳定的产量。在低二半山区,选用早中熟高产品种。

选用良种是投资少、收效快、提高产量的首选措施,苦荞品种各有不同的适应性,因此要因地制宜。在二半山区选用抗逆性强,丰产性能好的品种,能获得较高的产量。在高二半山区选用耐寒耐瘠的品种,能获得较稳定的产量。在低二半山区,选用早中熟高产品种。

选茬整地

(1)选茬。轮作制度是农作制度的重要组成部分。轮作,也称换茬,是指同一地块于一定年限内按一定顺序轮换种植不同作物,以调节土壤肥力,防除病虫草害,实现作物高产稳产,“倒茬如上粪”说明了轮作的意义,连作导致作物产量和品质下降,更不利于土地的合理利用。苦荞麦对茬口选择不严格,无论在什么茬口上都可以生长,但忌连作。为了获得苦荞麦高产,在轮作作物中最好选择好茬口,比较好的茬口是豆类、马铃薯,这些都是养地作物;其次是玉米、小麦、菜地茬口,这些都是用地作物。

(2)整地。苦荞麦对土壤的适应性比较强,只要气候适宜,任何土壤,包括不适合于其它禾谷类作物生长的瘠薄地、新垦地均可种植,但有机质丰富、结构良好、养分充足、保水力强、通气性好的土壤能生产出优质高产的苦荞麦。

苦荞麦根系发育要求土壤有良好的结构,一定的空隙度和空气的贮存及微生物的繁殖。重粘土或粘土,结构紧密,通气性差,排水不良,遇雨或灌溉时土壤微粒急剧膨胀,水分不能下渗;气体水分蒸发,土壤又迅速干涸,易板结形成坚硬的表层,也不利于苦荞麦生长发育;沙质土壤结构松散,保水能力差,养分含量低,也不利于苦荞麦生长发育,壤土有较强的保水保肥能力,排水良好,含磷、钾较高,增产潜力较大。苦荞麦对酸性土壤有较强的忍耐力,碱性较强的土壤,苦荞麦生长受到抑制,经改良后方可种植。

(3)深耕。深耕是苦荞麦丰产栽培的一条重要经验和措施。加厚熟土层,提高土壤肥力,既有利于改善土壤中的水、肥、气、热状况,提高蓄水保墒和防止土壤水分蒸发,又有利于苦荞麦发芽、出苗和生长发育,同时可减轻病虫草对苦荞麦的危害。深耕改土效果明显,但深度要适宜,各地研究结果表明,苦荞麦地深耕一般以20~25cm为宜。深耕又分春深耕、伏深耕和秋冬深耕,以伏深耕效果最好。伏深耕晒垡时间长,接纳雨水多,有利于土壤有机质的分解积累和地力的恢复。苦荞麦伏耕地较少。一般以春、早秋(收获马铃薯时)深耕为主,在进行春、早秋深耕时,力争早耕。深耕时间越早,接纳雨水就越多,土壤含水量就相应越高,而且熟化时间长,土壤养分的含量相应也高。

施肥

苦荞麦是一种需肥较多的作物,要获得高产,必须供给充足的肥料,根据研究,每生产100kg荞籽粒,需要从土壤中吸收纯氮4.01~4.06kg,磷1.66~2.22kg,钾5.21~8.18kg。吸收比例为1∶0.41~0.45:1.3~2.02,氮、磷、钾的比例和数量与土壤质地、栽培条件、气候特点有关,但对于干旱瘠薄地和高寒山地,增施肥料,特别增施氮磷肥是苦荞麦丰产的基础。

苦荞麦是一种需肥较多的作物,要获得高产,必须供给充足的肥料,根据研究,每生产100kg荞籽粒,需要从土壤中吸收纯氮4.01~4.06kg,磷1.66~2.22kg,钾5.21~8.18kg。吸收比例为1∶0.41~0.45:1.3~2.02,氮、磷、钾的比例和数量与土壤质地、栽培条件、气候特点有关,但对于干旱瘠薄地和高寒山地,增施肥料,特别增施氮磷肥是苦荞麦丰产的基础。

施肥应以“基肥为主,种肥为辅,追肥为补”,“有机为主,无机肥为辅”,施用量应根据地力基础、产量指标、肥料质量、种植气候特点科学掌握。

合理密植

构成苦荞麦产量的因素主要是每亩株数、每株粒数和千粒重,三者都和密度有关。合理密植就是充分有效地利用光、水、气、热和养分,协调群体与个体之间的矛盾,在群体最大限度发展的前提下,保证个体健壮地生长发育,使单位面积上的株粒数和粒重得到最大限度的提高而获得高产。由此可见,密度对株粒数和粒重影响较大,通过合理密植等栽培措施,协调各产量因素之间的关系,对提高产量有显著效果。

(1)苗期管理

(1)苗期管理

苦荞麦播种后采取积极的保苗措施。播种时遇干旱要及时镇压、踏实土壤,减少空隙,使土壤耕作层上虚下实,以利于地下水上升和种子的发芽出苗。播后遇雨或土壤含水量高时,会造成地表结板,苦荞麦子叶大、顶土能力差,地面板结将影响出苗,可用钉耙破除板结,疏松地表。破除地表板结要注意,在雨后地表稍干时浅耙,以不损伤幼苗为度。前后应做好田间的排水工作。水分过多对苦荞麦生长不利。特别是苗期。

(2)中耕除草

中耕有疏松土壤、增加土壤通透性、蓄水保墒、提高地温、促进幼苗生长的作用,也有消除杂草危害的效果。根据资料,中耕一次能提高土壤含水量0.12~0.38%,中耕两次能提高土壤含水量1.23%,能明显的促进苦荞麦营养发育。中耕除草1~2次比不中耕的苦荞麦单株分枝数增加,粒数增加16.81~26.08粒,粒重增加0.49~0.8%,增产38.4%。

(3)灌溉浇水

苦荞麦是典型的旱作,但其生育过程中抗旱能力较弱,以开花灌浆期需水为最多。我国春苦荞麦多种植在旱坡地,缺乏灌溉条件,苦荞麦生长依赖于自然降水。春苦荞麦区有灌溉条件的地区,苦荞麦开花灌浆期如遇干旱,应灌水满足苦荞麦的需水要求,以保证苦荞麦的高产。

(4)花期管理

甜荞是异花授粉作物,又为两性花,结实率低。只有10~15%,是低产的主要因素,提高甜荞结实率的方法是创造授粉条件。甜荞是虫媒花作物,昆虫能提高甜荞授粉结实率。据内蒙古农科院对蜜蜂、昆虫传粉与苦荞麦产量关系研究表明,在相同条件下昆虫传粉能使单株粒数增加37.84~81.98%,产量增加83.3~205.6%。故在苦荞麦田养蜂、放蜂,既是提高苦荞麦结实粒、株粒数、粒重及产量的重要增产措施,又利于养蜂事业的发展,有条件的地方应大力提倡。蜜蜂辅助授粉在苦荞麦盛花期进行,苦荞麦开花前2~3天,每亩苦荞麦田安放蜜蜂1~3箱。

在没有放蜂条件的地方采用人工辅助授粉方法,也可提高苦荞麦产量,辅助授粉以牵绳赶花或长棒赶花为好。辅助授粉要避免损坏花器,在露水大、雨天或清晨雄蕊未开放前或傍晚时,都不宜进行人工辅助授粉。苦荞为自花授粉作物,花数可达1500~3000朵,结实率一般40~60%,在肥水期应采取限制其无限生长的措施,促进干物质积累,提高单株粒重,获得优质高产。

病虫防治

在苦荞麦生产过程中,一些病虫影响荞麦的正常生长。现阶段苦荞麦病害主要有黑斑病、立枯病、霜霉病、斑枯病、病毒病、白霉病、轮纹病、叶斑病等。虫害主要有蛴螬、蚜虫、黏虫、草地螟、荞麦钩翅蛾、地老虎、沟金针虫、西伯利亚龟象甲等。

虫害防治

西伯利亚龟象:当虫口密度达到百株20头时,用10%虫螨腈悬浮剂1000-1500倍液均匀喷雾,或用2.5%三氟氯氰菊酯乳油2500-3000倍液喷雾。

双斑萤叶甲:当双斑萤叶甲虫口密度达到300头时,用4.5%高效氯氰菊酯乳油2500-3000倍液喷雾。

蚜虫、盲蝽:当蚜虫虫口密度达到百株500头、盲蝽达到百株20-30头时,用5%吡虫啉乳油2000-3000倍液或3%啶虫脒1500-2000倍液均匀喷雾。

黏虫、草地螟虫和钩刺蛾等幼虫:防治3龄以前的幼虫,可采用2.5%的溴氟菊脂4000倍液喷雾防治。

蝼蛄、蛴螬等地下害虫:用5%阿维·辛硫磷或15%乐斯本颗粒剂随播种施于田间,用量1.5-2千克/亩。

病害防治

叶斑病:可用戊唑醇、5%腈菌唑、苯醚甲环唑、40%的复方多菌灵胶悬剂或75%的代森锰锌可湿性粉剂等杀菌剂500-800倍液喷施植株,可以明显减少生长期病原菌的危害。

真菌和细菌性病害:可采用70%福美双200克拌种100千克,或用25%多菌灵200-400克拌种100千克。

主要价值

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。

【

【