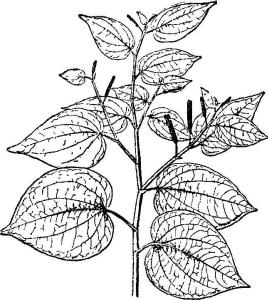

假蒟

形态特征

叶:叶绿色,互生,具柄,近膜质,有细腺点,下部阔卵形或近圆形,长6-12厘米,先端短渐尖,基部截头形或阔心形,5-7条主叶脉,上面一对脉几达头部和中脉汇合,在背面显著突起,细脉网状;叶柄长1-3厘米。

花:单性异株,聚集成与叶对生的穗状花序,花枝上举或攀援状,于茎端叶腋间抽出。雄花序长约2.5厘米,雌花序长6-8毫米,或于结果时长10-20毫米,花序柄长8-25毫米,苞片盾状,秃净,与中轴合生,直径约6毫米,花柱3-5枚,最初不大凸起,最后外弯。花期:秋季。

浆果:密集成桑葚状,青色,近球形,无毛,基部嵌生于花序轴中并与其合生。果期:秋、冬季。

多年生、匍匐、逐节生根草本,长数至10余米;小枝近直立,无毛或幼时被极细的粉状短柔毛。叶近膜质,有细腺点,下部的阔卵形或近圆形,长7-14厘米,宽6-13厘米,顶端短尖,基部心形或稀有截平,两侧近相等,腹面无毛,背面沿脉上被极细的粉状短柔毛;叶脉7条,干时呈苍白色,背面显著凸起,最上1对离基1-2厘米从中脉发出,弯拱上升至叶片顶部与中脉汇合,最外1对有时近基部分枝,网状脉明显;上部的叶小,卵形或卵状披针形,基部浅心形、圆、截平或稀有渐狭;叶柄长2-5厘米,被极细的粉状短柔毛,匍匐茎的叶柄长可达7-10厘米;叶鞘长约为叶柄之半。花单性,雌雄异株,聚集成与叶对生的穗状花序。雄花序长1.5-2厘米,直径2-3毫米;总花梗与花序等长或略短,被极细的粉状短柔毛;花序轴被毛;苞片扁圆形,近无柄,盾状,直径0.5-0.6毫米;雄蕊2枚,花药近球形,2裂,花丝长为花药的2倍。雌花序长6-8毫米,于果期稍延长;总花梗与雄株的相同,花序轴无毛;苞片近圆形,盾状,直径1-1.3毫米;柱头4,稀有3或5,被微柔毛。浆果近球形,具4角棱,无毛,直径2.5-3毫米,基部嵌生于花序轴中并与其合生。花期4-11月。

|  |

生长习性

分布范围

假蒟分布于印度至中国南部和马来西亚。在中国主要产于广东、广西、海南、云南、贵州、福建及西藏南部等地。

假蒟分布于印度至中国南部和马来西亚。在中国主要产于广东、广西、海南、云南、贵州、福建及西藏南部等地。

产于福建、广东、广西、云南、贵州及西藏(墨脱)各省区。生于林下或村旁湿地上。印度、越南、马来西亚、菲律宾、印度尼西亚、巴布亚新几内亚也有。

繁殖栽培

主要价值

药用价值

功效:祛风散寒,行气止痛,活络,消肿,暖胃。主治疟疾、脚气、牙痛、痔疮、风寒咳喘、风湿痹痛、脘腹胀满、泄泻痢疾、产后脚肿、跌打损伤等。

功效:祛风散寒,行气止痛,活络,消肿,暖胃。主治疟疾、脚气、牙痛、痔疮、风寒咳喘、风湿痹痛、脘腹胀满、泄泻痢疾、产后脚肿、跌打损伤等。

②《本草求原》:"洗痔疮。"

③《岭南采药录》:"和鸡卵煮食之,能疗疟疾。凡患血箭疮,捣敷之。理脚气症,水煎内服外洗。"

验方:

6、治风寒咳嗽:假蒟叶7叶,白花鸡屎藤、破布叶各15克,芒果核2只,水煎服。

9、治腹胀腹痛:假蒟、樟树根各15克,马鞭草6克,水煎服,孕妇忌服。

11、治疟疾:假蒟根60克,水酒各半煎汤,分2次。即疟疾发作前4小时、2小时各温服1次。

12、治牙痛:(1)假蒟根15克,水煎浓汁含漱。(2)假蒟种子15克,水煎含漱。

用法与用量

内服:煎汤,鲜用3~5钱;干品,10~15克。外用:捣敷或煎水洗。或为丸纳龋齿孔中,或浸酒擦患处。

药用。根治风湿骨痛、跌打损伤、风寒咳嗽、妊娠和产后水肿;果序治牙痛、胃痛、腹胀、食欲不振等。

医药价值

【傣药】怕克:叶、果实用于风寒感冒,牙齿疼 痛,妇女血崩《傣药录》。帕克(西傣):全株治风寒感冒,妇女血崩,牙痛《滇药录》。帕克(西傣):根治风寒感冒,牙齿疼痛,血崩《滇省志》。

痛,妇女血崩《傣药录》。帕克(西傣):全株治风寒感冒,妇女血崩,牙痛《滇药录》。帕克(西傣):根治风寒感冒,牙齿疼痛,血崩《滇省志》。

【彝药】阿申和若:全株治跌打损伤,风湿骨痛,喘咳,感冒,胃痛,腹胀痛,月经不调,痛经,毒蛇或蜈蚣咬伤,外伤出血,烫伤,疮毒,乳腺炎《滇省志》。

【毛难药】松皮婆:根、叶、果实或全草治风湿关节痛,胃痛,胃寒《桂药编》。

【仫佬药】搓别吞:根、叶、果实或全草治风湿关节痛,胃痛,神经痛,胃寒《桂药编》。

物种保护

植物研究

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。