先天性眼球震颤

病因

虽然多数认为先天眼震是由于固视反射或固视功能的发育不良所致,但其真正原因尚不明确。

发病机制

对先天眼震患者头发中的微量元素进行测定发现患者的发锰含量明显高于对照组,发铜含量则低于对照组,经统计学处理,前者P<0.001,后者P<0.05且患者的双亲的发锰和发铜的含量亦显示异常但无眼震表现,这揭示了先天眼震的病因或发病机制可能与此有关似可说明先天性眼球震颤的发病与环境因素有关。根据统计资料(648例先天眼震的统计分析),有家族史者仅占2.9%,从而说明在先天性眼球震颤的发病中遗传因素不是主要的,97.1%的病例都是散发的,这一点也支持环境因素的观点

对先天眼震患者头发中的微量元素进行测定发现患者的发锰含量明显高于对照组,发铜含量则低于对照组,经统计学处理,前者P<0.001,后者P<0.05且患者的双亲的发锰和发铜的含量亦显示异常但无眼震表现,这揭示了先天眼震的病因或发病机制可能与此有关似可说明先天性眼球震颤的发病与环境因素有关。根据统计资料(648例先天眼震的统计分析),有家族史者仅占2.9%,从而说明在先天性眼球震颤的发病中遗传因素不是主要的,97.1%的病例都是散发的,这一点也支持环境因素的观点

对先天眼震病人眼外肌的超微结构应用透射电镜进行观察发现不同类型的先天眼震,眼外肌的超微结构有不同的改变。跳动型先天眼震肌细胞内有与细胞长轴相垂直的具有肌小节结构的肌原纤维。在快相侧该肌原纤维束与平行于肌细胞长轴的肌原纤维相间排列。慢相侧垂直于肌细胞长轴的肌原纤维,多位于细胞核的附近或细胞的周边部,散在而无排列规律,且此种肌原纤维明显少于快相侧肌肉这可能造成快相侧的肌肉力量小于慢相侧的肌力此与临床表现是一致的。不同方向和不等量肌原纤维的收缩与舒张造成肌肉强力收缩不平衡和肌张力的改变,于是引起眼球的异常运动构成眼震的快相和慢相。钟摆型先天眼震内、外直肌的肌细胞内均未见到肌原纤维走行异常,然而与肌细胞长轴平行的肌原纤维排列紊乱,肌小节长度不等,Z线不整齐,M线不清楚,明带和暗带不在同一水平上,无典型的快缩肌纤维结构。由于肌小节的长度不等,细肌丝向粗肌丝间滑动时,使肌小节长度的改变不一致,可能造成肌纤维收缩紊乱,致使眼球运动异常另外,不同类型的先天眼震肌细胞内线粒体的退变可使支配肌肉的有髓神经纤维的兴奋性降低,肌肉的肌张力下降,强力收缩失去平衡。这些发现有可能与先天眼震的发病机制相关联。

应用透射电镜对先天眼震病人眼外肌的本体感受器(肌梭)的超微结构进行观察发现有明显异常,主要改变为出现大量髓样体和脂褐素,线粒体减少且肿胀,其内嵴断裂等功能减退现象。梭内肌纤维出现变性、紊乱和坏死,大量胶原纤维增生。感受器内感觉神经末梢出现髓鞘变形及脱髓鞘现象,神经末梢内的线粒体肿胀、嵴断裂严重者轴突成分消失,呈空泡状。有的感受器结构完全紊乱,神经成分缺如,肌原纤维大量变性、溶解,肌节结构消失,均质化和空泡化。这些改变和异常与其病因和发病机制的关联,有待进一步研究。

临床表现

先天眼震除极个别外,几乎都是双眼患病,而且眼球的摆动绝大多数都是共轭性的。其临床表现的突出特点为:发病早或发病时间不能明确确定,眼球不自主地持续跳动或摆动,极少病人有晃视感大多数病人都有不同程度的视力损害,有的视力减低比较严重而且不能矫正,较多患者有侧视现象和代偿头位的表现,有的头部摇晃,还有的表现为频繁眨眼等代偿现象。先天性眼球震颤的临床表现较为复杂,现就以下几个方面进一步叙述。

1.不自主的持续的较有规律的眼球跳动或摆动(眼球震颤) 先天性眼球震颤的眼球震颤一般是不能自控的,即所谓不自主的。但也有些病例当注意力集中时,眼震可以减轻,甚至消失;更有一些病例当看近使用调节和辐辏时,眼震减轻或消失,说明调节和辐辏或视近反射(near reflex)对眼震有抑制作用。在临床上可以看到不少病人是看近不震看远震,机制即在于此。然而有的病人则相反,甚至有的病人表现为越紧张,注意力越集中眼震越重或越明显。更有极个别者,看远不震,看近震;或看远时的眼震较轻,看近时的眼震较重。

2.弱视 先天眼震性弱视几乎都是双眼性的(单眼或非对称性先天眼震除外)若无斜视或屈光不正等并发症时,其两眼弱视程度亦大多相近。根据统计资料,弱视病例占86.7%,其中视力0.1或单眼视力不足0.1者,即重度弱视者,占20.2%(单眼视力不足0.1者占1.3%);视力0.2~0.5,即中度弱视者,占52.3%;视力0.6~0.8,即轻度弱视者占14.2%。视力0.9或0.9以上者为13.3%。由此可见,先天眼震对视力的影响是普遍的。

3.代偿头位 先天性眼震的代偿头位,主要表现为面部的左右偏转。仅有少数病例表现有下颌的上抬或内收,亦有少数病例可有头的左右倾斜。根据统计资料,先天眼震有代偿头位者占66.2%,其中以水平跳动型眼震者为多,占代偿头位者的88.1%。而跳动型眼震的代偿头位,几乎均表现为面部转向快相侧,仅有个别者例外。

4.代偿性频繁瞬目 少数先天眼震病人,可表现频繁眨眼,越注意观看目标两眼越眨的频繁,既快又频,与精神紧张明显有关一些病人皆于眼震手术后第1次换药其频繁眨眼现象即完全消失说明此种异常动作与眼球的震颤有关,很有可能是一种代偿机制。此种现象主要见于高频率跳动型眼震病人,特别是高频中幅,震强较大,无明显代偿头位,视力又不太差的患者。其眨眼频率与眼震频率成正比当精神紧张消失后或不注视时,此种频繁眨眼动作亦随之消失但眼震依然存在,此乃与眼睑眼震鉴别之点。

并发症

先天眼震最常见的并发症有:弱视、侧视及斜视至于侧视,实际其是代偿头位的反向表现例如当代偿头位为面向左转时则双眼必然右转而侧视。关于斜视,根据统计资料,该并发症占21.1%共同性外斜较多占合并斜视者的60.6%,共同性内斜占30.0%,上斜占1.4%。

诊断

区分先天眼震或非先天眼震,必须有明确的诊断标准。根据现有诊断技术,一般规定有如下标准。

2.无晃视感(oscillopsia) 即视物无晃动感,即使眼震相当严重,视物亦无晃动感,这是诊断先天眼震的主要标准。

3.眼球的不自主持续摆动或跳动 比较有规律,不是漫无规律的眼球乱动,与视障性眼震不同。

4.眼球转动无障碍 运动无受限情况,无眼部畸形或其他先天异常。

5.一般日常生活活动无明显障碍 双眼视力和矫正视力一般都在0.1以上。色觉正常。如不合并斜视,一般都有三级双眼视功能。

7.闭眼或在黑暗中睁眼 眼震消失者属先天眼震,但先天眼震不全都如此。

鉴别诊断

先天眼震的诊断,一般并不困难,参照临床表现和诸项检查多数病人都能确定诊断。但有些情况需要或必须进行鉴别,始可减少或避免错误诊断的发生。

先天眼震的诊断,一般并不困难,参照临床表现和诸项检查多数病人都能确定诊断。但有些情况需要或必须进行鉴别,始可减少或避免错误诊断的发生。

1.锥细胞功能不全综合征(cone deficiency syndmmeCDS) 本综合征系视锥细胞功能先天发育不全所致主要临床表现为:自幼双眼震颤;严重畏光;全色盲;视力严重障碍(0.1或不足0.1)等;其次有的合并斜视等。锥细胞功能不全综合征最容易与先天眼震混淆,稍不注意即可造成误诊因为锥细胞功能不全综合征的眼球震颤也是自幼开始,而且是双眼震颤,其眼部检查一般也无其他明显异常发现。但其明显畏光和严重色觉障碍等是与先天眼震的主要鉴别之点。

2.后天眼震(acquired nystagmus,AN) 凡发病较晚的眼球震颤,均可称为后天眼震,这是一个笼统的诊断名称或者说是一个综合诊断名词,实际上这里面包括了很多种眼球震颤,特别是发病较晚的各种病理性眼球震颤如中枢性眼球震颤前庭性眼球震颤等等后天眼震突出的共同特点是:发病较晚;发病时间明确;自觉症状和痛苦明显,如视物晃动(晃视感)、眩晕等;经过神经科检查或其他特殊检查(CT、MRI等),多可发现原发病或病因,眼球震颤仅是其一个临床表现或症状之一。

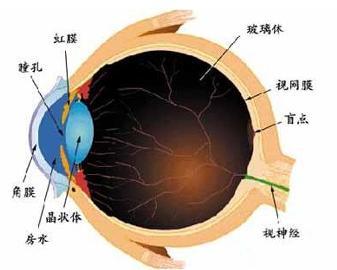

3.视障性眼震(visual nystagmus,VN) 此种眼震主要见于双眼较重的先天白内障、先天性角膜白斑、先天玻璃体混浊,以及双眼视力严重障碍的先天性眼底异常等这些眼病的共同特点是双眼先天性严重视力障碍,因其所合并的眼球震颤也是生后很早即出现的故与先天眼震极易混淆所幸在先天性白内障和角膜白斑患者,都很容易发现其眼部的先天异常,而不难区别于先天性特发性眼震即先天眼震,但在先天性玻璃体混浊和先天性眼底异常的患者。

检查

治疗

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。