无脉络膜症

概述

无脉络膜症(choroideremia)又称全脉络膜血管萎缩(total choroidal vascular atrophy)或进行性脉络膜萎缩(progressive choroidal atrophy)或进行性毯层脉络膜萎缩(progressive tapetochorordal atrophy)。由Mauthner于1872年首次报道最初从眼底的表现观察到与原发性视网膜变性有所不同,认为是脉络膜的缺失。经过长期观察发现脉络膜与色素上皮并不是先天性发育不良而是后天进行性消失故又称为进行性RPE营养不良性变性或进行性RPE脉络膜变性但习惯上仍多沿用无脉络膜症。其特点是双眼进行性发病,自幼夜盲,弥漫性全层脉络膜毛细血管及RPE萎缩,最后脉络膜完全消失。

流行病学

绝大多数病例表现为性连锁隐性遗传,患者子代通常不发病。外孙约占50%发病。双眼进行性发病。男性发病女性为致病基因携带者。

病因

(一)发病原因

多数患者与遗传因素有关。

(二)发病机制

1.遗传因素 本病为X染色体隐性遗传已被公认,其机制尚未阐明,男性发病,且为进行性,女性为基因携带者。

2.免疫因素 从组织学和超微结构中发现有巨噬细胞吞噬色素和光感受器外节,在吞噬的色素中有关蛋白质可能引起过敏反应,使脉络膜间质崩溃,Bruch膜和血管消失,脉络膜发生全层萎缩。

3.生化缺陷 生化测定发现有环磷酸鸟苷(cGMP)降低。

检查

临床表现

1.视功能改变

1.视功能改变

起病较早,可能出生时已有,视力减退甚至下降至光感,视野进行性向心性缩小,萎缩改变开始于中周边部,随着年龄增长向中心扩展,最后残余中央部分,渐成管状视野,通常10~30岁时视力中度下降,但仍保持中央视野,40~50岁累及黄斑后,为管视或伴有周边部小岛,最后视野完全消失,至中心视岛及颞侧残存视岛消失后患者完全失明,夜夜盲早发,呈杆锥型变性,暗适应视杆细胞终阈值呈进行性升高,晚期则测不出暗适应曲线,色觉紊乱,为红绿色盲,眼电生理测量,早期明视ERG正常,暗适应ERG为低波,晚期熄灭,EOG低波或无波,本病男性患者ERG的改变为病变早期ERG明适应部分可正常,但暗适应部分的a波和b波振幅降低,b波潜伏期延长,晚期ERG熄灭,女性患者的视力,视野,暗适应,色素,EOG,ERG多为正常,但偶有异常,女性携带者在眼底呈现明显的蚕食样色素紊乱和堆积的情形下,其ERG反应仍正常,ERG振幅可降低或增高,本病的EOG的改变比ERG更明显,无脉络膜症患者视功能检查的一个异常特征是EOG基线电位的明显下降,晚期EOG基线电位几乎测不到,光峰完全消失,女性患者的视功能多无异常改变,但少数患者可有异常。

2.眼底改变

眼底改变可出现在婴幼儿期,亦可较晚,甚至40岁以后只有初期的改变,可分为3期。

(1)初期:有轻度非典型周边部色素性视网膜病变,由于视网膜色素上皮变性,眼底赤道及周边部呈闪辉黄色,深部有色素颗粒,色素之间有脱色素区,故眼底呈椒盐状,色素不呈骨细胞状。

(2)中期:病变逐渐从周边向后极部发展,视网膜的内层无色素,这时出现脉络膜血管和RPE萎缩,表现小区域的脉络膜大血管暴露。

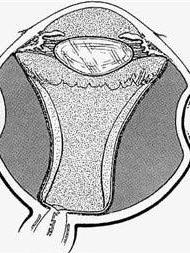

(3)晚期:脉络膜及RPE向眼底后极部进行性萎缩,眼底的色素上皮几乎完全被破坏,脉络膜血管消失并萎缩(图1),有时黄斑部仅留下一小块脉络膜,其边界清楚,同时周边部可残留一脉络膜小岛,但到50~60岁后亦逐渐消失,由于色素上皮和脉络膜的血管消失,眼底暴露出巩膜的白色反光,残留的小岛可呈棕红色,伴有周边部的圆形或不规则的色素斑,但很少见到全眼底均为白色,无可见的脉络膜血管,虽然脉络膜病变明显,视网膜及视神经常保持正常,晚期视盘可萎缩,视网膜血管可稍细。

女性患者为携带者,典型的眼底改变与年轻的男性患者相仿,但眼底病变为静止性,程度轻,且视力正常,眼底可表现为色素脱失及色素增生,呈椒盐状萎缩,多位于眼底赤道部,色素颗粒大小不等,向周边排列成串且为放射条状,极周边部则色素减退,有些病例黄斑部有细小的色素沉着,视网膜及视盘正常。

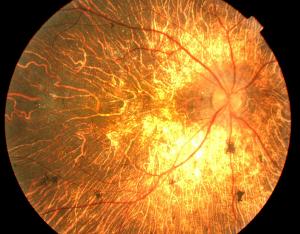

3.荧光血管造影

早期RPE缺损呈现广泛的强荧光区,继而视网膜色素上皮萎缩和脉络膜毛细血管消失,仅见荧光充盈的脉络膜大血管,晚期可见广泛的无荧光区,其中残存稀疏的脉络膜大血管,女性基因携带者的荧光造影可见RPE萎缩,呈透见荧光或广泛的强荧光。

并发症

诊断

鉴别诊断

但此病早期容易与非典型原发性视网膜色素变性,回旋状脉络膜萎缩相混淆,晚期严重萎缩时,应与弥漫性脉络膜毛细血管萎缩,白化病和病理性近视鉴别,因此常需长期观察方可正确判断。

1.视网膜色素变性 有典型的“骨细胞”样色素,脉络膜不表现弥漫的全层脉络膜萎缩,无脉络膜症色素异常为颗粒状,所以不同于视网膜色素变性。

2.回旋状脉络膜萎缩 萎缩区程度均一,边界锐利,并呈回旋状。

治疗

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。