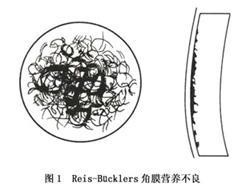

Reis-Bucklers角膜营养不良

概述

Reis-Bücklers角膜营养不良(Reis-Bücklerscorneal dystrophy)首先由Reis于1917年报告Bücklers于1949年更加详尽地描述了此病。该病是一种较严重的角膜前部营养不良

病因

发病机制

临床表现

本病发病早,2岁以前即可发病。开始时每年发作2~4次,发作时因角膜上皮糜烂而自觉眼痛、畏光、流泪等刺激症状及充血,每次发作约历时数周后症状始缓解。10~20岁发作频度逐渐减少20岁以后由于角膜上皮层已形成白斑,不再发生糜烂,但视力开始下降,角膜知觉亦减退病程可长达数十年,视力进行性减退,至中年期双眼视力明显受损。

本病发病早,2岁以前即可发病。开始时每年发作2~4次,发作时因角膜上皮糜烂而自觉眼痛、畏光、流泪等刺激症状及充血,每次发作约历时数周后症状始缓解。10~20岁发作频度逐渐减少20岁以后由于角膜上皮层已形成白斑,不再发生糜烂,但视力开始下降,角膜知觉亦减退病程可长达数十年,视力进行性减退,至中年期双眼视力明显受损。

早期从裂隙灯下可见角膜上皮下中央部位相当于Bowman层水平的角膜前层内,有微细的网眼状多个灰白色混浊,进行性增多并有融合,使角膜表面不规则,混浊呈条形地图形、环形、蜂窝状或鱼网状,且较前更加致密,从而影响视力。此时角膜知觉显著减退。本病无新生血管伸入角膜,在粗糙不平的角膜前表面上有时可见Hudson-Stahli线。后期采用后照明法时,可见实质浅层有颗粒状或霜状、有折光性的混浊点。严重可蔓延及角膜周边部,并引起角膜基质层的弥漫性雾状混浊,但角膜基质深层和内皮层正常

检查

(1)光镜检查:主要病理改变为角膜上皮水肿、退变及结构破坏。晚期病例的角膜上皮细胞层厚薄不一,上皮细胞有退行性改变,细胞间与细胞内有水肿,角膜结构破坏上皮下Bowman膜缺失或变薄,被纤维细胞结缔组织膜及嗜伊红颗粒所代替并突出到上皮细胞之间及浅层基质板层内。这些物质PAS染色阴性,多糖类及淀粉染色亦为阴性。上皮细胞基底膜或为正常厚度或局灶性缺失。此纤维细胞结缔组织有时位于上皮细胞层与Bowman层之间,使上皮细胞层的后面呈锯齿状。一般无炎症,但当上皮糜烂及有灶性成纤维细胞时则偶有慢性炎症细胞。

(2)电镜检查:显示此纤维细胞结缔组织的超微结构是由一些特殊的纤丝插进正常胶原纤维中,形成一些不规则的致密的颗粒性嗜伊红胶原组织块。有人认为此类物质可能代表Bowman膜及浅层基质板层的分解产物;有人认为系浅层角膜成纤维细胞在年轻时受累,致使它们产生直径异常的胶原单位原纤维(tropocollagen)。这些特殊的纤丝直径为8~10nm,短而卷曲,中间粗两端变细上皮细胞内胞质空泡化,线粒体肿胀,胞核皱缩在严重病变区无半桥粒深层基质纤维及细胞、Descemet膜及内皮细胞正常。

诊断

鉴别诊断

1.Thiel-Behnke蜂窝状角膜营养不良 由Thiel与Behnke(1967)报告表现为前弹力膜的蜂窝状混浊,有反复发生的上皮糜烂与轻微视力减退,呈常染色体显性遗传。目前尚未肯定是一种独立的疾病。

2.Grayson-Wilbrandt角膜前弹力膜营养不良 由Grayson-Wilbrandt (1966)首先报告。临床表现与Reis-Bückle角膜营养不良相似,但刺激症状较轻,视力损害不重,角膜感觉一般正常。检查可见前弹力膜有白色斑块或网状混浊呈显性遗传

治疗

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。