泪腺多形性腺癌

流行病学

据报告其发病率为15%~16.07%,为最常见的泪腺窝原发性上皮性肿瘤之一。泪腺多形性腺癌在泪腺上皮性肿瘤中占第3位在泪腺恶性上皮性肿瘤中占第2位。在国内外的统计中,恶性混合瘤占泪腺上皮性肿瘤的9%,占泪腺恶性上皮性肿瘤的33%。发病年龄为20~50岁,平均43.5岁,来自良性混合瘤的腺癌男性较多,而起源于良性混合瘤的腺样囊性癌女性更常见。

病理生理

(一)多见于青中年患者。

(二)可由泪腺多形性腺瘤转化而来。常为泪腺多形性腺瘤不全切除后复发,或泪腺区肿胀多年、近来短期内症状体征明显加重。

(六)颞上方眶缘处可触摸到坚硬的肿块,压痛。

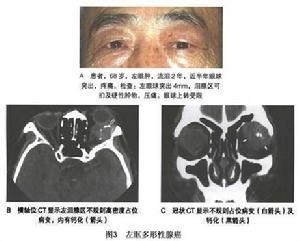

(八)影像学检查:CT扫描可见肿物形状不规则,边界不清楚,不均质的眶骨破坏,肿物向鼻窦、颞窝或颅内扩展。X线检查可见骨质破坏。

病状体征

临床表现

多形性腺癌的临床表现类似多形性腺瘤,但病程短泪腺恶性肿瘤的病程平均为1.66年,因肿瘤无包膜而常呈浸润性生长。临床表现为眶外上方粘连性肿块,边界不清,压痛,眼球向内下移位。临床上具有恶性肿瘤症状的是疼痛。Wright报告泪腺恶性混合肿瘤的主要临床表现是眶部肿块(83%),眼球移位(67%),疼痛(33%)。Rootman认为有3种可能考虑是恶性混合瘤:①长期的泪腺肿块突然增长;②有疼痛、骨侵蚀和肿瘤增长迅速;③既往已切除的泪腺多形性腺瘤突然复发恶性混合瘤是原发还是继发,目前意见不一。有学者认为恶性混合瘤开始为良性而后转变为恶性但无可靠根据。Henderson认为原发性恶性混合瘤有3种类型:①病史短,肿瘤第1次切除时即为恶性;②起初为良性混合瘤未完全切除,而几年后第1、2次复发时即为恶变;③患者有进行性眼球突出,眼球移位,无疼痛数年,近期出现上睑肿胀,疼痛。此类型第1次开眶手术,病理上往往具有恶性和良性混合瘤的双重改变。

并发症:

诊断

(一)询问病史:注意有泪腺多形性腺瘤不全切除后复发,或泪腺区肿胀多年、近来短期内症状体征明显加重的病史。

(二)体格检查:发病部位有坚硬的实体肿块,局部有压痛。

(三)辅助检查:做眶部影像学检查,包括CT扫描、X线拍片,注意有眶骨骨质的破坏。

(五)预防:无预防发生的措施。

鉴别诊断

1.多形性腺瘤 病程较长,一般无疼痛感影像学检查有较特征性的发现。

3.其他肿瘤

4.眼眶外侧转移癌 如无既往泪腺肿瘤手术史,在临床和影像学上和泪腺恶性肿瘤鉴别困难,关键在于全身检查。转移癌发展较快病程较短。

检查

实验室检查:

1.流式细胞仪计算技术显示:良性瘤细胞有二倍体DNA含量特征异倍体为恶性瘤细胞特征。

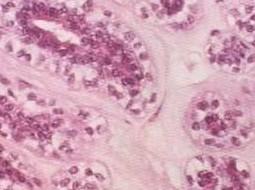

2.病理学检查 肿物无包膜或包膜不完整切面呈灰白或灰黄、质脆,镜下见良性多形性腺瘤病变中有灶性恶变。可见核异型上皮细胞岛,管腔不规则,出现异常核分裂现象。恶性部分多为中、低分化腺癌,间质呈透明变性。少数为腺样囊性癌或鳞状细胞癌表现。电镜可见瘤细胞类似正常泪腺的腺泡细胞,但其腔面细胞微绒毛数目正常,顶部复合连接保持良好其余细胞连接加宽,无桥粒连接,可类似导管内层细胞。

1.X线 可发现眶容积扩大,泪腺窝溶骨性破坏是恶性混合瘤的主要标志之一。但和其他泪腺恶性肿瘤产生的骨破坏不易区别,都可显示泪腺凹扩大。

2.超声探查 A超显示泪腺窝占位病变,入肿瘤波较高,声衰减明显,内反射呈“M”形,声衰减明显。B超可见泪腺区占位病变形状为类圆形或不规则形,内回声不均或呈块状,声衰减较多,具有不可压缩性。肿瘤体积较大时可显示视神经受压向下移位。

3.CT扫描 早期不易和多形性腺瘤区别形状为类圆形,高密度,局部有骨凹形成或骨破坏增强现象明显。但多数肿瘤边界不清楚或形状不规则,局部骨破坏是恶性肿瘤的标志。一般恶性混合瘤的瘤体较多形性腺瘤大,晚期可见广泛骨破坏病变向前、中颅凹及颞凹或鼻旁窦蔓延,尤其以增强CT扫描为显著。病变内部可有钙化、骨化或坏死区。

4.MRI 对恶性肿瘤尤其是肿瘤向眶外蔓延时MRI显示良好不仅能显示病变范围,还可显示肿瘤内有无坏死腔;如侵及颅内还可显示周围有无脑组织水肿等继发改变。增强扫描显示病变范围较大,肿瘤内可有坏死腔。

治疗

预后

用药安全

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。

上一篇 尖尾风

下一篇 LEBER遗传性视神经病变

4、在高龄患者,压考虑恶性

4、在高龄患者,压考虑恶性