罗阿丝虫病

疾病描述

疾病病因

1、传染源 病人为惟一传染源。虽非常猿猴可感染罗阿丝虫另一种夜现周期型生理株,但它不能感染人体。

2、传播途径传播媒介为斑虻属,主要为分斑虻和静斑虻,俗称马蝇或红蝇。有人报告非洲曼蚊也可能为重要传播媒介。

3、易感人群人对罗阿丝虫普遍易感。流行区因反复被传播性斑虻叮咬居民存在不同程度获得性免疫里。

症状体征

1.皮肤症状 成虫移行于皮下结缔组织,在罗阿丝虫病代谢产物的作用下,引起皮下组织变态反应,在形成游走性肿块,可伴红、肿、热、痛、皮肤瘙痒。肿块直径5~10cm,或呈马蜂螫型游走性水肿,较硬,且有弹性。肿胀一般2~3天后消失,多见于四肢、躯干、指间、大鱼际肌部、腓肠肌部等处,阴囊部也可出现。虫体离去,肿块随之消失。在患处可在皮下摸到蠕动的条索状虫体。成虫可潜入深皮层产生微丝蚴。

1.皮肤症状 成虫移行于皮下结缔组织,在罗阿丝虫病代谢产物的作用下,引起皮下组织变态反应,在形成游走性肿块,可伴红、肿、热、痛、皮肤瘙痒。肿块直径5~10cm,或呈马蜂螫型游走性水肿,较硬,且有弹性。肿胀一般2~3天后消失,多见于四肢、躯干、指间、大鱼际肌部、腓肠肌部等处,阴囊部也可出现。虫体离去,肿块随之消失。在患处可在皮下摸到蠕动的条索状虫体。成虫可潜入深皮层产生微丝蚴。

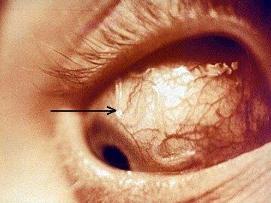

2.眼部症状 成虫常移行到眼部结膜引起结膜炎。主要症状表现有结膜充血水肿、畏光、流泪、痒感、异物感、分泌物少。无严重危害。虫体可在眼睑部皮肤引起条索状转移性肿块。丝虫可由沿鼻梁皮下从一眼移行到另一眼。

3.心脑症状 虫体侵犯心脏时可引起心内膜炎、心肌炎、心包炎。此外,微丝蚴可阻塞脑毛细血管引起脑部缺氧引起中枢神经病变,还可引起末梢神经炎等。

4.其他 部分患者由于眼部症状导致视力观察不便,由此而引起焦虑性精神症。部分患者可表现四肢近端关节痛,有的局部肿胀,活动障碍。此外,患者还可有全身发热、荨麻疹、嗜酸粒细胞增多的表现。

诊断检查

治疗方案

1.乙胺嗪对微丝蚴和成虫均有效,连服20天。必须注意,若外周微丝蚴密度大,乙胺嗪杀死大量微丝蚴时阻塞大脑毛细血管时,可出现脑膜脑炎综合征,严重者可引起死亡。

2.已有研究表明,伊维菌素具有杀灭罗阿丝虫微丝蚴的作用,但该药在本病治疗中的副作用严重。

3.若肿块不多也可手术摘除。

疾病预防

安全提示

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。