匐行性脉络膜炎

流行病学

此病在世界各地均有分布尽管报道的病例多为白种人,但它也可发生于亚洲人、黑人、西班牙人、拉丁美洲人等。在中国也有散发病例的报道。发病年龄为30~70岁,多为中青年体健者,男性患者稍多于女性。无种族差异,通常双侧患病。

病因

发病机制:

1.感染学说 多种感染如结核杆菌感染链球菌感染、流感病毒感染等在其发病中起着一定的作用,但这些报道均是散在的,没有更多的研究证据支持这一观点。

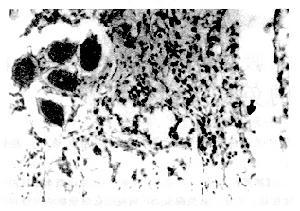

2.炎症学说 炎症造成Bruch膜的破坏并引起视网膜下新生血管形成

3.免疫性血管炎学说 一些因素造成视网膜或脉络膜隐蔽抗原的暴露,通过Ⅲ型、Ⅳ型(也有人认为可能还有Ⅱ型)过敏反应引起局部的免疫性血管炎,并造成脉络膜毛细血管闭塞,由此导致脉络膜和视网膜色素上皮的炎症性疾病最近有人发现匐行性脉络膜视网膜炎与炎症性肠道疾病相伴存在此种现象或许说明它们有相似或相同的免疫学发病机制。

临床表现

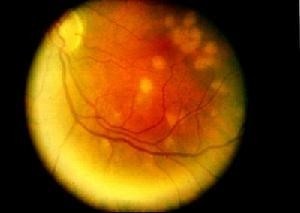

急性期1/3患者玻璃体内有炎性细胞通常在视盘周围,可见灰白色地图状犬牙交错的病变。病变深在,侵及脉络膜内层和视网膜色素上皮。病变由视盘周围向黄斑区甚至周边部慢性匐行性进展,边缘连续多数病变起自视盘外围,但也可首先出现于黄斑部而称为“黄斑部匐行性脉络膜炎”,偶尔也有首先表现在黄斑以外的区域,甚至周边部视网膜。急性病变经历数月或数周后开始愈合,遗留瘢痕伴色素脱失增生、色素上皮萎缩和纤维化。此病可复发,在已愈合的病灶边缘又出现新的炎性病变。但很少发生浆液性视网膜脱离。虽然病变趋向于相互融合,但不相连的孤立病灶也相当常见。后极部多个孤立病变的出现,需和AMPPPE病鉴别虽然两者都常是双眼患病,但两眼在得病时间病变形成瘢痕的程度以及合并症上存在极大的差异;后者视盘和视网膜血管通常都是正常的。

匐行性脉络膜炎还可伴有玻璃体炎、视盘炎、视网膜血管炎或静脉炎视网膜分支静脉阻塞视盘新生血管和视网膜新生血管。25%患者可发生脉络膜新生血管,新生血管常发生在脉络膜视网膜萎缩灶的边缘,也是导致晚期患者视力丧失的重要原因。多数患者均不伴有全身性疾病。

并发症

匐行性脉络膜视网膜炎的并发症主要为视网膜下新生血管膜(脉络膜新生血管膜),发生率达10%~25%,极少数患者的视网膜下新生血管膜可以自发消退,一些患者可伴有出血和渗出,少数患者于炎症的急性期可出现浅的浆液性视网膜脱离。随着病变的消退,视网膜脱离可完全恢复极个别患者可发生视网膜色素上皮脱离和黄斑囊样水肿。

诊断

此病的诊断主要依据其典型的临床表现,荧光素眼底血管造影检查和吲哚青绿血管造影检查对诊断有较大的帮助,视野和电生理检查对诊断可提供有用的资料。

鉴别诊断:

匐行性脉络膜炎的后极部散在孤立形病变需和AMPPPE相鉴别。AMPPPE病变限于后极部,呈圆形或卵圆形,分布无规律,1~2周后病变开始吸收不呈慢性匐行性进展,对脉络膜损伤轻微,视力预后好。环视盘型需和特发性脉络膜新生血管、老年性黄斑变性等鉴别,造影检查发现新生血管有助于诊断。黄斑型也应和黄斑部新生血管相鉴别。

检查

1.荧光素眼底血管造影检查 活动性病变于造影早期显示弱荧光,此可能是由于视网膜色素上皮肿胀和(或)脉络膜毛细血管无灌注所致;随后出现病变边缘的强荧光,此可能是由周围的脉络膜毛细血管荧光素渗漏造成的;造影后期显示荧光染色,在病灶内可见斑点状强荧光。

1.荧光素眼底血管造影检查 活动性病变于造影早期显示弱荧光,此可能是由于视网膜色素上皮肿胀和(或)脉络膜毛细血管无灌注所致;随后出现病变边缘的强荧光,此可能是由周围的脉络膜毛细血管荧光素渗漏造成的;造影后期显示荧光染色,在病灶内可见斑点状强荧光。

非活动性病变于造影早期显示弱荧光,此是由于脉络膜毛细血管闭塞所致;随后在萎缩病灶的边缘处出现强荧光,此是由于来自邻近正常脉络膜毛细血管的荧光素弥散所致;后期出现纤维瘢痕和巩膜的染色由于患者的陈旧性病灶和新鲜病灶往往同时存在所以造影通常显示同时存在有新鲜病灶的荧光素渗漏和陈旧性病灶的荧光素染色。

2.吲哚青绿血管造影检查 急性期病变于造影早期显示弱荧光,后期显示染色。此种检查发现的病变范围大于在荧光素眼底血管造影检查或检眼镜下观察到的病变范围,提示此病有广泛的缺血和炎症改变;非活动性病变显示瘢痕和纤维组织染色。

3.视野检查 在疾病活动期,出现与病变位置相一致的致密暗点。在非活动期此种暗点则变得较为疏松。此外尚可出现中心视野缺损。随着疾病的进展,患者视野可逐渐缩小。

4.电生理检查 早期视网膜电流图和眼电图可无异常改变,随着疾病的进展和病变范围的扩大,可出现视网膜电流图波幅降低和眼电图光升到暗谷的比值异常。

治疗

附件列表

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题

(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。

上一篇 非结核分枝杆菌性角膜炎

下一篇 匐行性角膜溃疡